都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

モーツァルト市場で見つけたこんなもの…。 「熱狂の日音楽祭2006」

今日は、前々から予定していた2つのコンサートを聴くために、「熱狂の日音楽祭2006」(有楽町の国際フォーラム)へ行ってきました。私が聴いたコンサートの拙い感想はまた後日にまわすとして、まずはこの手のイベントでは必須の土産物店、その名もズバリ「モーツァルト市場」で見つけたものをご紹介したいと思います。

まずは定番のCDセットです。おいしいところだけをつまみ出した「名曲セット」が人気のようでした。(これだけ並ぶとさすがに不気味です…。)

鍵盤柄のノートのセットでしょうか。これぞ土産物の定番と言ったところです。

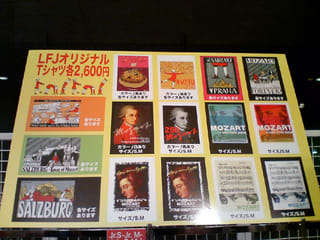

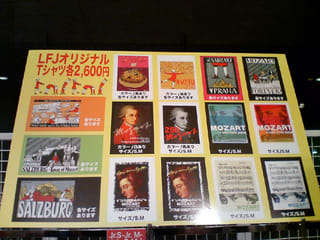

そして定番と言えばもう一つはこれ。どんなイベントでも必ず登場するTシャツです。たくさんの図柄(右の写真)の中から選べます。

ワイン。殆ど種類がありません…。

「おお友よ。このようなモーツァルトはいない!」そう去年の置き土産です。昨年の在庫処分もさり気なくなされていました。

書籍コーナー。何故か「音楽の友」でも、また「レコード芸術」でもなく、最も硬派な「音楽現代」が山のように積まれていました。

来週からはこのネクタイで決まりでしょうか。父の日にも最適なモーツァルトネクタイです!?

「アマデウス・モータルト」。モーツァルト×タルト=モータルト。凄過ぎるネーミングセンスです…。

地上広場の光景などは先日のエントリ(その1、その2)でもお伝えしましたので、今回は半券を持った方だけが入場出来るB2F展示ホール(ヨーゼフ2世)の写真をアップしたいと思います。アマオケなどによる無料コンサート、または協賛企業のブース、さらには飲食コーナーなどが並んでいました。

無料コンサートのステージです。この公演の模様が、地上広場のモニターに流されているわけです。

「熱狂の日」参加アーティストのCDは、地下の即席「新星堂」にて購入可能でした。

協賛企業のブースです。楽器店などが並んでいました。

程よい混雑度とでも言うのでしょうか。当日券の選択の余地が少ないせいか、チケット・オフィスも、また会場全体もスムーズに流れていました。「熱狂の日音楽祭2006」は明日まで。Aホールもしくは、Cホールのごく一部にまだ残席があるようです。あなたもこの雰囲気を是非!

まずは定番のCDセットです。おいしいところだけをつまみ出した「名曲セット」が人気のようでした。(これだけ並ぶとさすがに不気味です…。)

鍵盤柄のノートのセットでしょうか。これぞ土産物の定番と言ったところです。

そして定番と言えばもう一つはこれ。どんなイベントでも必ず登場するTシャツです。たくさんの図柄(右の写真)の中から選べます。

ワイン。殆ど種類がありません…。

「おお友よ。このようなモーツァルトはいない!」そう去年の置き土産です。昨年の在庫処分もさり気なくなされていました。

書籍コーナー。何故か「音楽の友」でも、また「レコード芸術」でもなく、最も硬派な「音楽現代」が山のように積まれていました。

来週からはこのネクタイで決まりでしょうか。父の日にも最適なモーツァルトネクタイです!?

「アマデウス・モータルト」。モーツァルト×タルト=モータルト。凄過ぎるネーミングセンスです…。

地上広場の光景などは先日のエントリ(その1、その2)でもお伝えしましたので、今回は半券を持った方だけが入場出来るB2F展示ホール(ヨーゼフ2世)の写真をアップしたいと思います。アマオケなどによる無料コンサート、または協賛企業のブース、さらには飲食コーナーなどが並んでいました。

無料コンサートのステージです。この公演の模様が、地上広場のモニターに流されているわけです。

「熱狂の日」参加アーティストのCDは、地下の即席「新星堂」にて購入可能でした。

協賛企業のブースです。楽器店などが並んでいました。

程よい混雑度とでも言うのでしょうか。当日券の選択の余地が少ないせいか、チケット・オフィスも、また会場全体もスムーズに流れていました。「熱狂の日音楽祭2006」は明日まで。Aホールもしくは、Cホールのごく一部にまだ残席があるようです。あなたもこの雰囲気を是非!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「熱狂の日音楽祭」のあとは「ぶらあぼ」で!

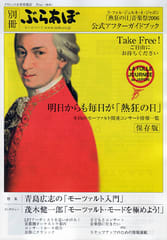

まるで「ぶらあぼ」関係者か、はたまた完全なる提灯持ちの記事になってしまいそうですが、「熱狂の日音楽祭」の公式アフターガイドブックとして刊行された「ぶらあぼ」の最新号が非常に良く出来ています。これはおすすめです。(もちろんこのガイドブックも、当然ながらいつも通り無料です!)

今回の「ぶらあぼ」で特に重要な点は、これが単なる「熱狂の日」ガイドブックではなく、あくまでも「熱狂の日」後の情報についてまとめた冊子だと言うことです。(だからこそ「アフターガイドブック」なのです。)中をペラペラとめくってみると、まずは青島宏志さんのモーツァルトに関する軽妙洒脱なエッセイや、モーツァルトと脳の関係を研究なさっておられる茂木氏のインタビュー記事、(こちらはあまり興味がないのですが…。)などが掲載されていますが、それに続くのが、今月以降、年内までに予定されているモーツァルト関連のコンサート情報です。それが各月毎に丁寧にまとめられています。つまり8月はどんなモーツァルトのコンサートがあるのか、または、そう言えば10月はハーディングがモーツァルトを振るのかということなどが一目瞭然にて分かる仕掛け。これは「クラオタ」的にも貴重な情報です。このような情報の括り方は大変に有難い。ここだけでもこの冊子を貰う価値が十分にあります。

さらにその記事に続くのが、「熱狂の日音楽祭」に登場するアーティスト情報です。これもまさにぴあの公式ガイド(1000円。高い!)が顔負けなほどに充実しています。また、首都圏のオーケストラやホールの基本情報など、まさに「保存版」に相応しいような内容も必見です。そして親子向けのコンサート情報や、他の音楽祭の情報も、決して完全とは言えないものの網羅しています。元々「ぶらあぼ」は、その情報量や見やすさなどの点で他のこの手の雑誌を凌駕していますが、(本命対抗馬はチケットクラシックでしょうか。)今回の特別号もフリーペーパーとは思えない充実度でした。それにしてもまさか「熱狂の日」の「ぶらあぼ」特別号が、「アフターガイド」としてまとめられるとは思いもよりません。(ぴあの公式ガイドとの住みわけをはかったのでしょうか。)

クラシックコンサートにおいて何かと付きまとうマナーの問題についても、さり気なく、しかし手厳しくまとめられています。服装や拍手のことや、「ブラーヴォ!」のタイミングなど、良く語られる有りがちなマナーについても触れられていますが、アメのセロハンの音やいびきにまで言及されているのはさすが(?!)です。もちろん「熱狂の日」は気軽にクラシック音楽へ親しむイベントかと思いますので、あまり目くじらたてるのもどうかとは思いますが、アメのクシュクシュ音までしっかり書いてあるのには、影ながら拍手を送りたい気持ちかもしれません…。

さらに気の早い話ではありますが、「ぶらあぼ」によれば、来年の「熱狂の日」のテーマは「国民学派」ということで固まりつつあるとのことです。シベリウスやスメタナ、ムソルグスキーやバルトークなどでまとまるのでしょうか。まだモーツァルトの「熱狂の日」も聞いていないのに、もう来年が待ち遠しくなってきました。何にはともあれ、会場へお出向きの際は、是非「ぶらあぼ」を手に取ってみることをおすすめします。(やはり提灯持ちのエントリになってしまいました…。)

*ちなみに5/3の「熱狂の日」はこのような雰囲気でした。(17時頃)

私が会場を通ったのが、夕方以降だったからかもしれませんが、昨年よりもスペースに若干余裕があるようにも見えました。また昨年、大変な混乱を見せていたボックスオフィスもスムーズです。(但し、これは当日券が殆どAホールしか残っていないからなのかもしれません。)「ぶらあぼ」もこのボックスオフィスに積んでありました。6日までどのように盛り上がっていくでしょうか。目が離せません。

今回の「ぶらあぼ」で特に重要な点は、これが単なる「熱狂の日」ガイドブックではなく、あくまでも「熱狂の日」後の情報についてまとめた冊子だと言うことです。(だからこそ「アフターガイドブック」なのです。)中をペラペラとめくってみると、まずは青島宏志さんのモーツァルトに関する軽妙洒脱なエッセイや、モーツァルトと脳の関係を研究なさっておられる茂木氏のインタビュー記事、(こちらはあまり興味がないのですが…。)などが掲載されていますが、それに続くのが、今月以降、年内までに予定されているモーツァルト関連のコンサート情報です。それが各月毎に丁寧にまとめられています。つまり8月はどんなモーツァルトのコンサートがあるのか、または、そう言えば10月はハーディングがモーツァルトを振るのかということなどが一目瞭然にて分かる仕掛け。これは「クラオタ」的にも貴重な情報です。このような情報の括り方は大変に有難い。ここだけでもこの冊子を貰う価値が十分にあります。

さらにその記事に続くのが、「熱狂の日音楽祭」に登場するアーティスト情報です。これもまさにぴあの公式ガイド(1000円。高い!)が顔負けなほどに充実しています。また、首都圏のオーケストラやホールの基本情報など、まさに「保存版」に相応しいような内容も必見です。そして親子向けのコンサート情報や、他の音楽祭の情報も、決して完全とは言えないものの網羅しています。元々「ぶらあぼ」は、その情報量や見やすさなどの点で他のこの手の雑誌を凌駕していますが、(本命対抗馬はチケットクラシックでしょうか。)今回の特別号もフリーペーパーとは思えない充実度でした。それにしてもまさか「熱狂の日」の「ぶらあぼ」特別号が、「アフターガイド」としてまとめられるとは思いもよりません。(ぴあの公式ガイドとの住みわけをはかったのでしょうか。)

クラシックコンサートにおいて何かと付きまとうマナーの問題についても、さり気なく、しかし手厳しくまとめられています。服装や拍手のことや、「ブラーヴォ!」のタイミングなど、良く語られる有りがちなマナーについても触れられていますが、アメのセロハンの音やいびきにまで言及されているのはさすが(?!)です。もちろん「熱狂の日」は気軽にクラシック音楽へ親しむイベントかと思いますので、あまり目くじらたてるのもどうかとは思いますが、アメのクシュクシュ音までしっかり書いてあるのには、影ながら拍手を送りたい気持ちかもしれません…。

さらに気の早い話ではありますが、「ぶらあぼ」によれば、来年の「熱狂の日」のテーマは「国民学派」ということで固まりつつあるとのことです。シベリウスやスメタナ、ムソルグスキーやバルトークなどでまとまるのでしょうか。まだモーツァルトの「熱狂の日」も聞いていないのに、もう来年が待ち遠しくなってきました。何にはともあれ、会場へお出向きの際は、是非「ぶらあぼ」を手に取ってみることをおすすめします。(やはり提灯持ちのエントリになってしまいました…。)

*ちなみに5/3の「熱狂の日」はこのような雰囲気でした。(17時頃)

私が会場を通ったのが、夕方以降だったからかもしれませんが、昨年よりもスペースに若干余裕があるようにも見えました。また昨年、大変な混乱を見せていたボックスオフィスもスムーズです。(但し、これは当日券が殆どAホールしか残っていないからなのかもしれません。)「ぶらあぼ」もこのボックスオフィスに積んでありました。6日までどのように盛り上がっていくでしょうか。目が離せません。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン〈熱狂の日〉音楽祭 2006」、ついに開幕!

メモリアルイヤーのモーツァルトを高らかに掲げた「熱狂の日音楽祭 2006」。昨日から関連イベントがスタートし、とうとうその幕を開けました。と言ってもメインのコンサートは3日から6日までなので、実質的な会期はゴールデンウィーク後半のそちらの休日に当たります。昨日、少し偵察(?)がてらに会場(国際フォーラム)へ出向いてみました。

巨大な空間に映える「熱狂の日」のポスター。

ボックスオフィス。会場ではここ一カ所だけのようです。少し列が出来ていました。

至る所にモーツァルトが!どこか得意げにニヤリと見つめています。

モーツァルトマーケット。要は土産物店です。見慣れたモーツァルトグッズから、まさにこのイベントのために即席でつくられたようなお菓子まで、幅広く色々と揃います。(ベートーヴェンやバッハのキーホルダーなどがあったのはご愛嬌?またCDは昨年と比べるとかなりスケールダウンしています。確か昨年は石丸電気が出店していたかと思うのですが、今回は見当たりませんでした。)

まさに嵐の前の静けさとでも言ったところでしょうか。関連イベントも非常に小規模なものなので、会場はどこも閑散としていました。(それでもチケットブース前には人が常に列を作っていました…。)3日まではこんな状態が続きそうです。

ところで、先日の私のエントリ(「今年の「熱狂の日音楽祭」のチケットは如何に?」)に、「当日券は殆ど全ての公演で発売されるはずだ。」などというとんでもないことを書いてしまいましたが、それは全くの誤りでした。申し訳ありません。公式HPによれば「前売り期間中に完売した公演は、当日券のご用意はございませんので予めご了承ください。」とのことです。つまり当日券が発売されるのは、事実上Aホールか、もしくは僅かばかりの残席があるホールB7及びCの一部だけということになります。当日券をご予定の方は十分にご注意下さい。(ちなみに当日券は会場のチケットブースだけでなく、ぴあや、ファミリーマートなどのコンビニでも購入することが出来るそうです。昨年のことを考えると、会場外にて用意した方が良いと思います。そちらをおすすめします。)

私は5日に出向く予定です。楽しみになってきました。(写真は携帯電話で撮影したものです。拙い写真を失礼しました。)

巨大な空間に映える「熱狂の日」のポスター。

ボックスオフィス。会場ではここ一カ所だけのようです。少し列が出来ていました。

至る所にモーツァルトが!どこか得意げにニヤリと見つめています。

モーツァルトマーケット。要は土産物店です。見慣れたモーツァルトグッズから、まさにこのイベントのために即席でつくられたようなお菓子まで、幅広く色々と揃います。(ベートーヴェンやバッハのキーホルダーなどがあったのはご愛嬌?またCDは昨年と比べるとかなりスケールダウンしています。確か昨年は石丸電気が出店していたかと思うのですが、今回は見当たりませんでした。)

まさに嵐の前の静けさとでも言ったところでしょうか。関連イベントも非常に小規模なものなので、会場はどこも閑散としていました。(それでもチケットブース前には人が常に列を作っていました…。)3日まではこんな状態が続きそうです。

ところで、先日の私のエントリ(「今年の「熱狂の日音楽祭」のチケットは如何に?」)に、「当日券は殆ど全ての公演で発売されるはずだ。」などというとんでもないことを書いてしまいましたが、それは全くの誤りでした。申し訳ありません。公式HPによれば「前売り期間中に完売した公演は、当日券のご用意はございませんので予めご了承ください。」とのことです。つまり当日券が発売されるのは、事実上Aホールか、もしくは僅かばかりの残席があるホールB7及びCの一部だけということになります。当日券をご予定の方は十分にご注意下さい。(ちなみに当日券は会場のチケットブースだけでなく、ぴあや、ファミリーマートなどのコンビニでも購入することが出来るそうです。昨年のことを考えると、会場外にて用意した方が良いと思います。そちらをおすすめします。)

私は5日に出向く予定です。楽しみになってきました。(写真は携帯電話で撮影したものです。拙い写真を失礼しました。)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

フローレスの美声に酔う ドン・パスクワーレ

メトロポリタン歌劇場インターネットライブ 4/16

曲 ドニゼッティ 歌劇「ドン・パスクワーレ」

指揮 マウリツィオ・ベニーニ

演奏 メトロポリタン歌劇場管弦楽団

キャスト

ノリーナ アンナ・ネトレプコ

エルネスト ホアン・ディエゴ・フローレス

マラテスタ マリウス・キーチェン

ドン・パスクワーレ シモーネ・アライモ

つい先日行われたメトロポリタン歌劇場の公演を、インターネットラジオの「BartokRadio」で聴くことが出来ます。曲は、ドニゼッティのブッファの中でもこの上なく愉快な「ドン・パスクワーレ」。私の好きなドニゼッティの中でも、通称「女王三部作」や「連隊の娘」、それに「ファヴォリータ」に並んでオススメしたいほどの素晴らしい作品です。

まずは何と言っても、エルネストのフローレスが一番の聴き所でしょう。絶好調とまではいかないのか、やや弱い部分もあるように感じましたが、やはり他とは隔絶した貫禄の歌唱です。口の中で極上のチョコレートが溶け出していくような、思わず頬が落ちてしまうのではないかと思うほど、甘く切なく、そして美しい歌声。大凡尋常ではない艶やかさも持ち合わせています。まるで綿飴をふくらませるかのように声をまとめあげ、柔らかに歌へのせていく。もちろんリズムも軽快です。このオペラで唯一のエルネストのアリア(第二幕冒頭)では、身を嘆く物悲しい様子からノリーナへの愛が示されるその変化をいとも簡単に表現しています。(アリアの途中で録音が切れてしまうのが残念です…。)凄まじい「ブラヴォ!」にも頷ける歌唱です。

大混乱の第二幕フィナーレも実に楽しい音楽が付いていますが、この作品で最も強烈な印象を残す個所は、想像を絶するほどに猛烈なスピードで歌われる第三幕のマラテスタとパスクワーレの二重唱です。ここで指揮のベニーニは、音楽を殊更煽り立てることなく、やや腰を落として丁寧に進めていきます。そこへ挑戦するかのように逞しく歌うキーチェンとアライモ。次第にオーケストラの響きを打つ破るかのようにして突っ走ります。まさに息を付くひまもありません。最後にはファルスタッフばりに陽気となる二人。劇も最高潮に達します。

長丁場を楽々乗り切るノリーナのネトレプコや、愉悦感を損なうことなく作品をまとめあげた指揮のベニーニも見事でした。特にベニーニは、レヴァインの降板による穴を埋めるどころか、この曲に関してはそれを上回る出来かと思うほどです。旋律を丁寧になぞりながら、絶妙な間を置き、笑いどころをしっかりと示すのはまさに職人芸。この辺りのオペラでは欠かせない指揮者です。

さて、このエントリをアップするのが遅くなってしまいましたが、この録音は放送日から一週間オンデマンドにてダウンロード出来ます。(今日、明日までは可能でしょうか。)場所は「BartokRadio」オンデマンドのszombat(土曜日)の19時から22時まで。その間にドン・パスクワーレのライブ放送が挟まっているわけです。興味のある方は、ワインでも片手に、ドニゼッティに愉快な音楽に浸かりながらフローレスの美声に酔ってみてはいかがでしょう。

*ネットラジオ全般については「オペラキャスト」様のブログをご参照下さい。(オペラキャストのsakag510様が、コメント欄に音楽ファイルの結合方法をご教示してくださいました。そちらもご覧下さい。)

(上にアップしたリンク画像は、フローレス出演のロッシーニのオペラ、「オリー伯爵」です。「ランスへの旅」から美味しいところばかりを集めたような作品で、ロペス=コボスの指揮が若干硬めですが、ボローニャのオーケストラの浮き立つリズム感とフローレスが快調です。)

曲 ドニゼッティ 歌劇「ドン・パスクワーレ」

指揮 マウリツィオ・ベニーニ

演奏 メトロポリタン歌劇場管弦楽団

キャスト

ノリーナ アンナ・ネトレプコ

エルネスト ホアン・ディエゴ・フローレス

マラテスタ マリウス・キーチェン

ドン・パスクワーレ シモーネ・アライモ

つい先日行われたメトロポリタン歌劇場の公演を、インターネットラジオの「BartokRadio」で聴くことが出来ます。曲は、ドニゼッティのブッファの中でもこの上なく愉快な「ドン・パスクワーレ」。私の好きなドニゼッティの中でも、通称「女王三部作」や「連隊の娘」、それに「ファヴォリータ」に並んでオススメしたいほどの素晴らしい作品です。

まずは何と言っても、エルネストのフローレスが一番の聴き所でしょう。絶好調とまではいかないのか、やや弱い部分もあるように感じましたが、やはり他とは隔絶した貫禄の歌唱です。口の中で極上のチョコレートが溶け出していくような、思わず頬が落ちてしまうのではないかと思うほど、甘く切なく、そして美しい歌声。大凡尋常ではない艶やかさも持ち合わせています。まるで綿飴をふくらませるかのように声をまとめあげ、柔らかに歌へのせていく。もちろんリズムも軽快です。このオペラで唯一のエルネストのアリア(第二幕冒頭)では、身を嘆く物悲しい様子からノリーナへの愛が示されるその変化をいとも簡単に表現しています。(アリアの途中で録音が切れてしまうのが残念です…。)凄まじい「ブラヴォ!」にも頷ける歌唱です。

大混乱の第二幕フィナーレも実に楽しい音楽が付いていますが、この作品で最も強烈な印象を残す個所は、想像を絶するほどに猛烈なスピードで歌われる第三幕のマラテスタとパスクワーレの二重唱です。ここで指揮のベニーニは、音楽を殊更煽り立てることなく、やや腰を落として丁寧に進めていきます。そこへ挑戦するかのように逞しく歌うキーチェンとアライモ。次第にオーケストラの響きを打つ破るかのようにして突っ走ります。まさに息を付くひまもありません。最後にはファルスタッフばりに陽気となる二人。劇も最高潮に達します。

長丁場を楽々乗り切るノリーナのネトレプコや、愉悦感を損なうことなく作品をまとめあげた指揮のベニーニも見事でした。特にベニーニは、レヴァインの降板による穴を埋めるどころか、この曲に関してはそれを上回る出来かと思うほどです。旋律を丁寧になぞりながら、絶妙な間を置き、笑いどころをしっかりと示すのはまさに職人芸。この辺りのオペラでは欠かせない指揮者です。

さて、このエントリをアップするのが遅くなってしまいましたが、この録音は放送日から一週間オンデマンドにてダウンロード出来ます。(今日、明日までは可能でしょうか。)場所は「BartokRadio」オンデマンドのszombat(土曜日)の19時から22時まで。その間にドン・パスクワーレのライブ放送が挟まっているわけです。興味のある方は、ワインでも片手に、ドニゼッティに愉快な音楽に浸かりながらフローレスの美声に酔ってみてはいかがでしょう。

*ネットラジオ全般については「オペラキャスト」様のブログをご参照下さい。(オペラキャストのsakag510様が、コメント欄に音楽ファイルの結合方法をご教示してくださいました。そちらもご覧下さい。)

(上にアップしたリンク画像は、フローレス出演のロッシーニのオペラ、「オリー伯爵」です。「ランスへの旅」から美味しいところばかりを集めたような作品で、ロペス=コボスの指揮が若干硬めですが、ボローニャのオーケストラの浮き立つリズム感とフローレスが快調です。)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

今年の「熱狂の日音楽祭」のチケットは如何に?

ゴールデンウィークに東京国際フォーラムで開催予定のクラシック音楽の祭典、「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」(熱狂の日音楽祭)がいよいよ三週間後に迫ってきました。今年のテーマ作曲家は、もちろんメモリアルイヤーのモーツァルト。(厳密には「モーツァルトと仲間たち」ですが。)非常に話題性が高く、またメディア等への露出も多いせいか、昨年よりもチケットの売れ行きが断然良いようです。直前まであまり盛り上がりを見せなかった昨年とはかなり様相が異なっています。チケット争奪戦はなかなかシビアです。

今ぴあでチケットの発売状況を確認してみても、座席数が5000席以上という巨大なAホールの公演を除けば、軒並み完売と言ってもおかしくないほどチケットが残っていません。来日の少ない人気演奏家の公演などはもちろんのこと、同じ大ホールを使った公演でも、当然ながらAよりもCホールへ人気が集中して、そちらのチケットが購入しにくい状況になっています。そして室内楽や器楽曲関係の公演も完売続出。残席のあるものの方が少ないと言えるほどです。また、つい先日も完売公演の二次発売が行われましたが、やはり人気の公演はものの数十分(?)で売り切れました。私も無精なので、その二次発売でチケットを今更ながら少し購入したのですが、まさかこれほどの状態とは思いもよりませんでした。(フレンズ会員になっておいてこの有様です…。)

ただし当然ながら、前売が完売した公演でもまだチャンスがないわけではありません。それは、気軽にぶらりと立ち寄って音楽を楽しむという、「熱狂の日」のコンセプトに基づいて一定数確保される当日券です。座席数の内、どの程度の割合で当日券が出るのかは分かりませんが、少なくとも殆どの公演で発売されるはず。今の段階では「当日券を狙って人気公演を。」などとお考えの方も多いのではないでしょうか。

それにしても当日券と聞いてすぐに思い出されるのが、昨年の「熱狂の日」における当日券販売の不手際ぶりです。チケットブースが少ないからなのか、発券に手間取り過ぎたのか、当日券売場はどこも大混雑。あげくの果てには、会場近くのぴあでは券が購入出来たのに、会場ブースでは混み過ぎて買えなかったという話も耳にしました。今年は絶対そのようなことがないよう、是非ともお願いしたいです。

私は連続して音楽を聴けるような集中力がないものなので、一日だけ出向いてコルボの「レクイエム」や、ベルリン古楽アカデミーのディヴェルティメントなどを楽しもうかと思っています。最後にチケットですが、現段階ではぴあやイープラスよりも楽天チケットの方が若干余裕があるようです。「熱狂の日」をご予定の方でまだチケットを購入されていらっしゃらない方は、一度ご確認なされることをおすすめします。

訂正:当日券は、前売り券の完売した公演は発売されないようです。ご注意下さい。(公式サイト、前売状況。)

*関連リンク

熱狂の日音楽祭

ぴあ

楽天チケット

イープラス

*関連エントリ

「『ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン〈熱狂の日〉音楽祭 2006』、ついに開幕!」(2006/4/30)

「『熱狂の日音楽祭』のあとは『ぶらあぼ』で!」(2006/5/4)

「モーツァルト市場で見つけたこんなもの…。 『熱狂の日音楽祭2006』」(2006/5/5)

今ぴあでチケットの発売状況を確認してみても、座席数が5000席以上という巨大なAホールの公演を除けば、軒並み完売と言ってもおかしくないほどチケットが残っていません。来日の少ない人気演奏家の公演などはもちろんのこと、同じ大ホールを使った公演でも、当然ながらAよりもCホールへ人気が集中して、そちらのチケットが購入しにくい状況になっています。そして室内楽や器楽曲関係の公演も完売続出。残席のあるものの方が少ないと言えるほどです。また、つい先日も完売公演の二次発売が行われましたが、やはり人気の公演はものの数十分(?)で売り切れました。私も無精なので、その二次発売でチケットを今更ながら少し購入したのですが、まさかこれほどの状態とは思いもよりませんでした。(フレンズ会員になっておいてこの有様です…。)

ただし当然ながら、前売が完売した公演でもまだチャンスがないわけではありません。それは、気軽にぶらりと立ち寄って音楽を楽しむという、「熱狂の日」のコンセプトに基づいて一定数確保される当日券です。座席数の内、どの程度の割合で当日券が出るのかは分かりませんが、少なくとも殆どの公演で発売されるはず。今の段階では「当日券を狙って人気公演を。」などとお考えの方も多いのではないでしょうか。

それにしても当日券と聞いてすぐに思い出されるのが、昨年の「熱狂の日」における当日券販売の不手際ぶりです。チケットブースが少ないからなのか、発券に手間取り過ぎたのか、当日券売場はどこも大混雑。あげくの果てには、会場近くのぴあでは券が購入出来たのに、会場ブースでは混み過ぎて買えなかったという話も耳にしました。今年は絶対そのようなことがないよう、是非ともお願いしたいです。

私は連続して音楽を聴けるような集中力がないものなので、一日だけ出向いてコルボの「レクイエム」や、ベルリン古楽アカデミーのディヴェルティメントなどを楽しもうかと思っています。最後にチケットですが、現段階ではぴあやイープラスよりも楽天チケットの方が若干余裕があるようです。「熱狂の日」をご予定の方でまだチケットを購入されていらっしゃらない方は、一度ご確認なされることをおすすめします。

訂正:当日券は、前売り券の完売した公演は発売されないようです。ご注意下さい。(公式サイト、前売状況。)

*関連リンク

熱狂の日音楽祭

ぴあ

楽天チケット

イープラス

*関連エントリ

「『ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン〈熱狂の日〉音楽祭 2006』、ついに開幕!」(2006/4/30)

「『熱狂の日音楽祭』のあとは『ぶらあぼ』で!」(2006/5/4)

「モーツァルト市場で見つけたこんなもの…。 『熱狂の日音楽祭2006』」(2006/5/5)

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

さらに「運命」を楽しんで…。 ティーレマンとウィーンフィル。

18時まで「運命の力」を楽しんだ後は、そのまま続けて「ヨーロッパ・クラシック・ライブ」を聴いてみました…。と言いたいところですが、なんせオペラは3時間の長丁場。いくらFMと言えども少し聴き疲れてしまったのも事実なので、食事を挟んで再度FMに耳を傾けてみることにしました。演奏はティーレマンとウィーンフィル。曲は超有名な「運命」。現地からの生放送です。

ヨーロッパ・クラシック・ライブ NHK-FM(3/26 18:00~)

曲 ベートーヴェン 交響曲第5番ハ短調

指揮 クリスティアン・ティーレマン

演奏 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:ウィーン楽友協会から生放送

ラジオのスイッチをつけたら、ちょうどメインの「運命」が始まるところ…。指揮のティーレマンと言えば、まさに21世紀の音楽界へ君臨せんとばかりに、指揮の王道を歩む若き「巨匠」。殆ど彼を聴き込んだことのない私の勝手な思い込みでは、力感迸るたくましい造形美とねっとりとした官能美を備えつつ、音楽の巨大な大伽藍を作り上げるイメージがあるのですが、この「運命」を聴くと、そんなティーレマン像はあくまでも一面でしかないことに大いに気付かされます。むしろ妙に個性的な表現、つまりオーケストラへ細工を加えるかのようにして音楽に意外性を与える点の方が興味深く感じられました。激しく揺れる弦の中から、突如奇声が上がったかのように浮かぶ木管群。思わず椅子から仰け反ってしまいそうなほどのアゴーギク。特に、第二楽章での情感豊かで地に這うようなオーケストラの唸り。いくら「運命」と言えども、シンフォニーという抽象的な音楽とは思えないような激しいドラマが、極めて奔放な表現で実現されている。ウィーン訛りのアーノンクールの音楽を、最大限にロマン主義的に拡大した音楽。そんな印象も受けました。また解説の諸石さんも仰っていましたが、彼の音楽に、作品の面白さを分からせるようなドラマチックな劇場性があるとすれば、そこには聞き手がすんなりと入り込める余地が残されているのかもしれません。一つ一つのフレーズから多様な情景が浮かんでくる、まさに衒学的な講釈にならない、実に良い意味で分かり易い音楽なのかとも思いました。

劇場的と言えば、ティーレマンは今年のバイロイトでリングを振ることが予定されています。しばらく前にリリースされた「トリスタンとイゾルデ」は未聴なのですが、この濃厚かつ個性溢れる音楽がリングにどう作用するのでしょう。既にバイロイトの指揮台にも立っていて、その演奏にも高い評価が与えられているティーレマンですが、そちらにも注目したいと思いました。(と思っていたら4月には「パルジファル」もリリースされるとのこと。個人的にはマイスタージンガーがピッタリかと思うのですが…。)

ヨーロッパ・クラシック・ライブ NHK-FM(3/26 18:00~)

曲 ベートーヴェン 交響曲第5番ハ短調

指揮 クリスティアン・ティーレマン

演奏 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:ウィーン楽友協会から生放送

ラジオのスイッチをつけたら、ちょうどメインの「運命」が始まるところ…。指揮のティーレマンと言えば、まさに21世紀の音楽界へ君臨せんとばかりに、指揮の王道を歩む若き「巨匠」。殆ど彼を聴き込んだことのない私の勝手な思い込みでは、力感迸るたくましい造形美とねっとりとした官能美を備えつつ、音楽の巨大な大伽藍を作り上げるイメージがあるのですが、この「運命」を聴くと、そんなティーレマン像はあくまでも一面でしかないことに大いに気付かされます。むしろ妙に個性的な表現、つまりオーケストラへ細工を加えるかのようにして音楽に意外性を与える点の方が興味深く感じられました。激しく揺れる弦の中から、突如奇声が上がったかのように浮かぶ木管群。思わず椅子から仰け反ってしまいそうなほどのアゴーギク。特に、第二楽章での情感豊かで地に這うようなオーケストラの唸り。いくら「運命」と言えども、シンフォニーという抽象的な音楽とは思えないような激しいドラマが、極めて奔放な表現で実現されている。ウィーン訛りのアーノンクールの音楽を、最大限にロマン主義的に拡大した音楽。そんな印象も受けました。また解説の諸石さんも仰っていましたが、彼の音楽に、作品の面白さを分からせるようなドラマチックな劇場性があるとすれば、そこには聞き手がすんなりと入り込める余地が残されているのかもしれません。一つ一つのフレーズから多様な情景が浮かんでくる、まさに衒学的な講釈にならない、実に良い意味で分かり易い音楽なのかとも思いました。

劇場的と言えば、ティーレマンは今年のバイロイトでリングを振ることが予定されています。しばらく前にリリースされた「トリスタンとイゾルデ」は未聴なのですが、この濃厚かつ個性溢れる音楽がリングにどう作用するのでしょう。既にバイロイトの指揮台にも立っていて、その演奏にも高い評価が与えられているティーレマンですが、そちらにも注目したいと思いました。(と思っていたら4月には「パルジファル」もリリースされるとのこと。個人的にはマイスタージンガーがピッタリかと思うのですが…。)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

再度「運命の力」! ルイージとバイエルン国立歌劇場のライブ録音

今日はイマイチ体調が冴えないので自宅でゆっくりと過ごしているのですが、先ほどまで、NHK-FMにて新国立劇場の公演に合わすかのような録音が放送されていました。2005年6月にバイエルン国立歌劇場で収録された、ヴェルディの「運命の力」です。

海外クラシックコンサート NHK-FM(3/26 15:00~)

曲 ヴェルディ 歌劇「運命の力」

指揮 ファビオ・ルイージ

演奏 バイエルン国立歌劇場管弦楽団

キャスト

カストラーヴァ侯爵 スティーヴン・ヒュームズ

レオノーラ ヴィオレタ・ウルマナ

ドン・カルロ マーク・デラヴァン

ドン・アルヴァーロ フランコ・ファリーナ

レチオシルラ ダグマル・ペツコヴァー

グァルディアーノ クルト・モル

フラ・メリトーネ フランツ・ヨーゼフ・カペルマン 他

合唱 バイエルン国立歌劇場合唱団

収録:ドイツ・バイエルン国立歌劇場 2005/6/28

指揮はこれまた偶然なのか、新国立劇場の次回公演でお目見え予定のルイージでした。演奏された版は、やはりスカラ座改訂版。キャストはさすがに強力です。

ルイージと言うと新進気鋭の実力派指揮者などと専ら紹介され、特に最近はマーラーのCDでも注目されていたようですが、私は彼の演奏でいわゆるオケものを聴いたことがなく、もっぱら「アロルド」や「ウィリアム・テル」などで楽しんでいます。彼は美しいカンタービレを靡かせて音楽を大きな力を与えながら、縦の線でもキレイに揃えることが出来る。言い換えれば、(漠然とした言葉で恐縮ですが。)音楽を伸縮自在に器用に変化させられる、イタリアオペラ的なダイナミズムにもピッタリな方だと思います。例えば今回の「運命の力」でも、第三幕の「ラタプラン」での処理が実に上手い。ダンスのシーンの前に一回山場を作るかのように盛り上げて、一気呵成に攻めたかと思いきや、その後はあくまでも抑制的にリズムを刻みます。もちろんそれでいてやはり最後はアップデンポ。滑稽な踊りに緩急の妙が加わり、俄然このシーンに生気が与えられるのです。また重唱やアリアでも、時に強引に歌手を引っ張っておきながら、いきなり力を抜くかのようにストンと音楽を流す。(第4幕のメリトーネのシーンでの音楽の目まぐるしい変化!)さらには時折音楽を壊すかのようにど迫力なシーンを作り上げるのも興味深いところです。(カルロとアルヴァーロの決闘の二重唱の恐ろしさ!)音楽押しの一辺倒だけではない、全く息苦しくならないふくよかでダイナミックな音楽。このような放送を聴いていると、次回の「カヴァレリア&道化師」が本当楽しみになってきました。

ビックネームも揃う強力なキャストは、グァルディアーノのモルやレオノーラのウルマナ、それにアルヴァーロのファリーナがさすがに立派でした。(モルの神父は実に説教臭くて、この役にピッタリかもしれません。)ただ、ややカルロ役デラヴァンの声には好き嫌いが分かれるかもしれません。鼻にかかったような歌唱がややマイナスポイントでした。またレチオシルラのペツコヴァーも少し硬かったように思います。もう少し突き抜けてくるような力が欲しいとも感じました。

バイエルンの歌劇場のオーケストラは、このオペラに軽やかなメロディーを刻むようなことはせず、あくまでも暗鬱な憎悪劇としてまとめ上げます。それでも時々ルイージにあおり立てられるのか、半ば暴力的に劇を進めたりもしていました。(幕切れの焦燥感!)ただし暴力的と言っても、金管が殺伐とした雰囲気になることはありません。この辺は地力でしょうか。聴いていて安心出来ます。

NHK-FMではこの放送に引き続いて、「ヨーロッパ・クラシック・ライブ」(さ、最終回!?)と題した、ティーレマンとウィーンフィルの生放送が予定されています。そちらも出来ればまた聴いてみるつもりです。

海外クラシックコンサート NHK-FM(3/26 15:00~)

曲 ヴェルディ 歌劇「運命の力」

指揮 ファビオ・ルイージ

演奏 バイエルン国立歌劇場管弦楽団

キャスト

カストラーヴァ侯爵 スティーヴン・ヒュームズ

レオノーラ ヴィオレタ・ウルマナ

ドン・カルロ マーク・デラヴァン

ドン・アルヴァーロ フランコ・ファリーナ

レチオシルラ ダグマル・ペツコヴァー

グァルディアーノ クルト・モル

フラ・メリトーネ フランツ・ヨーゼフ・カペルマン 他

合唱 バイエルン国立歌劇場合唱団

収録:ドイツ・バイエルン国立歌劇場 2005/6/28

指揮はこれまた偶然なのか、新国立劇場の次回公演でお目見え予定のルイージでした。演奏された版は、やはりスカラ座改訂版。キャストはさすがに強力です。

ルイージと言うと新進気鋭の実力派指揮者などと専ら紹介され、特に最近はマーラーのCDでも注目されていたようですが、私は彼の演奏でいわゆるオケものを聴いたことがなく、もっぱら「アロルド」や「ウィリアム・テル」などで楽しんでいます。彼は美しいカンタービレを靡かせて音楽を大きな力を与えながら、縦の線でもキレイに揃えることが出来る。言い換えれば、(漠然とした言葉で恐縮ですが。)音楽を伸縮自在に器用に変化させられる、イタリアオペラ的なダイナミズムにもピッタリな方だと思います。例えば今回の「運命の力」でも、第三幕の「ラタプラン」での処理が実に上手い。ダンスのシーンの前に一回山場を作るかのように盛り上げて、一気呵成に攻めたかと思いきや、その後はあくまでも抑制的にリズムを刻みます。もちろんそれでいてやはり最後はアップデンポ。滑稽な踊りに緩急の妙が加わり、俄然このシーンに生気が与えられるのです。また重唱やアリアでも、時に強引に歌手を引っ張っておきながら、いきなり力を抜くかのようにストンと音楽を流す。(第4幕のメリトーネのシーンでの音楽の目まぐるしい変化!)さらには時折音楽を壊すかのようにど迫力なシーンを作り上げるのも興味深いところです。(カルロとアルヴァーロの決闘の二重唱の恐ろしさ!)音楽押しの一辺倒だけではない、全く息苦しくならないふくよかでダイナミックな音楽。このような放送を聴いていると、次回の「カヴァレリア&道化師」が本当楽しみになってきました。

ビックネームも揃う強力なキャストは、グァルディアーノのモルやレオノーラのウルマナ、それにアルヴァーロのファリーナがさすがに立派でした。(モルの神父は実に説教臭くて、この役にピッタリかもしれません。)ただ、ややカルロ役デラヴァンの声には好き嫌いが分かれるかもしれません。鼻にかかったような歌唱がややマイナスポイントでした。またレチオシルラのペツコヴァーも少し硬かったように思います。もう少し突き抜けてくるような力が欲しいとも感じました。

バイエルンの歌劇場のオーケストラは、このオペラに軽やかなメロディーを刻むようなことはせず、あくまでも暗鬱な憎悪劇としてまとめ上げます。それでも時々ルイージにあおり立てられるのか、半ば暴力的に劇を進めたりもしていました。(幕切れの焦燥感!)ただし暴力的と言っても、金管が殺伐とした雰囲気になることはありません。この辺は地力でしょうか。聴いていて安心出来ます。

NHK-FMではこの放送に引き続いて、「ヨーロッパ・クラシック・ライブ」(さ、最終回!?)と題した、ティーレマンとウィーンフィルの生放送が予定されています。そちらも出来ればまた聴いてみるつもりです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ヴォルフガング・サヴァリッシュが引退

チケット・クラシックの「Daily NEWS」に掲載されていました。指揮者のヴォルフガング・サヴァリッシュの引退が発表されたようです。N響での長い指揮活動など、日本とも縁の深かった「巨匠」のまた一人の引退です。まずはごゆっくりお休みいただきたいと思います。

チケット・クラシックの「Daily NEWS」に掲載されていました。指揮者のヴォルフガング・サヴァリッシュの引退が発表されたようです。N響での長い指揮活動など、日本とも縁の深かった「巨匠」のまた一人の引退です。まずはごゆっくりお休みいただきたいと思います。サヴァリッシュが引退を発表(Daily NEWS)

そんなに聴き込んでいるわけでもないのに、いきなりこんなことを書くのもおこがましい話ですが、サヴァリッシュは私にとって苦手な指揮者の一人です。氏の振ったN響の公演には何度か足を運びましたが、何年か前のR.シュトラウスの演奏以外はあまり感銘した記憶がありません。特にベートーヴェンやブラームスなどは、少なくとも私の趣向とは合いませんでした。もちろんオーケストラをしっかりと揃えていく手堅さや、ニュアンスに富んだ、ふくよかな音楽作りは素晴らしいと思うのですが、如何せん私の耳のマズさと、全く勝手な好みの問題で感動に至ることがないのです。CDではワーグナーの楽劇などが有名で、特にリングはいわゆる「名盤」としても名高い演奏ですが、私が惹かれたのは「ローエングリン」のみでした。また同じくオペラにて世評の高い「魔笛」も、ハイティンク盤と同じ位に苦手です。こちらも楽しんで聴くことが出来ませんでした。

最後に苦手と言いつつ、一つだけ私の愛聴盤を挙げたいと思います。それは、ドレスデン・シュターツカペレとのシューマンの交響曲全集です。不思議とこのシューマンだけは、颯爽としたリズム感が耳に心地良く、その清涼な音楽感が、この曲とは不釣り合いだと思うほどに個性的に響きます。何度も聴きたくなるシューマンは、このサヴァリッシュ盤だけです。もちろん今も聴き直しています。

私の聞き逃した、もしくは埋もれた名盤があるやもしれません。サヴァリッシュのオススメCDがあればご教授いただけると嬉しいです。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「もっと知りたい!モーツァルト」 N響アワー(NHK教育) 2/19

TVのスイッチを入れたら、いきなりモーツァルトの肖像画がドアップにて出て来たので、そのまましばらく見続けてみました。昨晩、NHK教育で放送されていた「N響アワー」です。

TVのスイッチを入れたら、いきなりモーツァルトの肖像画がドアップにて出て来たので、そのまましばらく見続けてみました。昨晩、NHK教育で放送されていた「N響アワー」です。タイトルは「もっと知りたい!モーツァルト」。メモリアルイヤーに合わせた「池辺晋一郎の音楽百科」シリーズの特集ということで、池辺さんがモーツァルトの魅力について軽妙洒脱(?)に語っていきます。もちろん毎度恒例の、N響公演録画放送もあり、魔笛の序曲やピアノ協奏曲第23番、そして交響曲第41番が流れていました。これらは全て、昨年の8月から9月にかけて演奏された、スタインバーグ指揮のN響定期公演のようです。

池辺さんによれば、モーツァルトの中でも特に重要なのは、オペラ、ピアノ協奏曲、交響曲の順なのだそうです。(私としては、最後の交響曲のかわりにピアノソナタを推したいところですが、それではN響の出る幕がなくなり番組が成立しません…。)そしてもちろん上に挙げた3曲も、これらのジャンルからそれぞれ1曲ずつ選択されたものです。2曲目のピアノ協奏曲第23番は、第2楽章からの演奏でしたが、これは嬰ヘ短調からイ長調へと移り変わるこの曲魅力、強いてはモーツァルトの短調と長調の異なる魅力を味わって欲しいという配慮によるものでした。(第23番の2楽章の憂いはたまらなく魅力的!)私もモーツァルトのピアノ協奏曲は大好きで、池辺さんの仰られる通り、特に第20番以降の作品が優れているのかとも思いますが、不思議と常日頃CDラックにのっているのは、第8番と9番、それに第16番から19番あたりです。後期のシンフォニックな様式よりも、ピアノとオーケストラがまるで内緒話のように囁き合う、こじんまりとしたものを好むのかもしれません。

先にも書いたように、オペラからは魔笛の序曲が取り上げられていましたが、私もモーツァルトのオペラの序曲の中では、まず第一にこの曲を推したいと思います。晩年の透明感のある響きを、簡素な構成感にて、しかもオペラの主題を巧みに取り込む形にて表現した魔笛の序曲。特に展開部冒頭の三和音の力強い響きは、このオペラの神秘的な雰囲気を予感させます。(フリーメイソン?)もちろん、モーツァルトのオペラ序曲は、(特にドン・ジョバンニなど。)劇の中心的なエッセンスを器用に取り込んだものが多いのですが、魔笛の序曲ほど古典派的な美意識を感じさせてくれるものはありません。空疎で乾いた響きが、不思議と曲に厳格さを与えているショルティの旧盤などがお気に入りです。

交響曲第41番は、かつて私がモーツァルトにハマった頃、最も頻繁に聴いていた曲でした。先にも交響曲よりピアノソナタを挙げたいと言った私としては、モーツァルトの交響曲全般についてはそれほどに魅力を感じませんが、(むしろハイドンの交響曲の方が魅力的。)この第41番だけは何故か取り憑かれたように心に迫ります。ベートーヴェンの運命の扉に匹敵するほどに印象的なジュピターの第1主題。それが何度も何度も回帰して、まさに大伽藍のように、ブルックナーに負けないほどに(言い過ぎかもしれませんが…。)壮大な音響空間を作り上げる。音楽学者のアインシュタインが、「ギャラントなものと学問的なものとの融合が、フィナーレにおいてハッキリ示される。それは音楽史上の永遠の一瞬である。」と述べた第4楽章も、音符があれだけ堅牢に、また緻密に組み合わされているのにも関わらず、不思議と熱気を帯びていき、怒濤の二重フーガを築き上げます。この熱気を感じとれる演奏と言えば、やはりバーンスタインのものか、またそれとは別の意味での熱気(没入的ではない。)ということでのヴェーグ盤などでしょうか。また逆に、崩壊寸前のテンポ感がむしろ音楽をスリリングなものにしてしまっているというクレンペラー盤なども興味深い演奏です。常日頃楽しめるような、クセのないものとしてはヴァント旧盤などでしょうか。(もちろん、いわゆる古楽器演奏による名盤も多数ありますが。)

N響アワーでは、どうしても「オケ物」ばかり取り上げることになるのでしょうが、ヴァイオリンソナタや弦楽四重奏曲、さらにはいくつかのセレナーデや宗教曲なども素晴らしいものが多いので、是非それらも取り上げて欲しいと思いました。(そう言えば、先日N響定期にて聴いたブロムシュテットの大ミサは放送されるのでしょうか?)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

伊福部昭さん、逝去

「ゴジラ」作曲、東京音大元学長の伊福部昭さん死去 (朝日新聞) - goo ニュース

「ゴジラ」作曲、東京音大元学長の伊福部昭さん死去 (朝日新聞) - goo ニュース昨日報道されていた訃報ですが、作曲家の伊福部昭さんがお亡くなりになられたそうです。91歳でした。ご冥福をお祈り致します。

引用したニュース記事にもある通り、伊福部さんは「ゴジラ」を始めとした映画音楽の作曲で特に有名ですが、日本のクラシック音楽に与えた影響も大きく、まさに日本作曲界の重鎮としてご活躍なされた方です。芥川也寸志氏や黛敏郎氏を育てたと聞けば、その存在の大きさが伝わってくるとも思います。

ハッキリとは覚えていないのですが、私も一度だけ、在京オーケストラの公演で伊福部さんの音楽に接したことがあります。情感豊かな旋律美と、まるで大地からマグマが噴き出しているような、ドロドロとうねる力強いリズム感がとても印象的でした。恥ずかしながら、その時演奏された曲のタイトルも失念してしまったのですが、原始日本の土着的な匂いすら漂わせる、あたかも西洋音楽に対抗するかのような独特の個性には、強く驚かされたことを覚えています。

自宅に伊福部さんの曲のCDがなかったので、早速今日タワーレコードにて「伊福部昭 作曲家の個展」(FONTEC)を購入してきました。(タワーレコードの独自企画として、FONTECの日本人作曲家シリーズの名盤が復刻、安価にて提供されています。)井上道義&新日本フィルの演奏で、その名の通り、サントリーホールの「作曲家の個展」(1991年)でのライブ録音です。井上さんらしい機動的で小気味良いリズム感と、美しいカンタービレが磨かれた「タプカーラ」と「日本組曲」。もちろん、新日本フィルの精緻な合奏力も聴き応え十分です。ややおとなしめの録音ではありましたが、伊福部さんの魅力をたっぷり味わえる一枚と言えるでしょう。(日本人作曲家シリーズのCDとして有名な、NAXOSの「日本作曲家選輯 伊福部昭」は、試聴の限りではかなり荒っぽい演奏でした。もちろんそれも魅力かと思いますが。)また、芥川也寸志&新交響楽団の「伊福部昭 管弦楽選集」(FONTEC)の演奏も誉れ高いとのことで、そちらも是非聴いてみたいです。

それでは、改めましてご冥福をお祈りしたいと思います。(何か他におすすめのCDがあれば、ご教授していただけると嬉しいです。)

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

モーツァルトイヤー 祝・生誕250周年!

今日1月27日は、生誕250周年を迎えたモーツァルトの誕生日です。恒例となったgoogleのロゴもご覧の通りの特別仕様でした。(顔がありません!これではヘンデルと言われても…。?)

今日1月27日は、生誕250周年を迎えたモーツァルトの誕生日です。恒例となったgoogleのロゴもご覧の通りの特別仕様でした。(顔がありません!これではヘンデルと言われても…。?)

「モーツァルト生誕250年、オーストリア各地で記念行事」(NIKKEI NET)

「モーツァルト生誕250周年、天才はいまだ愛される」(ロイター)

モーツァルトは、音楽以外の面(グッズ、イベント、癒し効果云々など。)でも盛り上がることが出来る唯一のクラシック作曲家なので、今年一年、様々なシーンにて登場することと思います。日本での話題のピークは、やはりゴールデンウィークに予定されている「熱狂の日」でしょうか。また前回のメモリアルイヤー(没後200周年。1991年。)のように、巷にモーツァルトのチョコやらワインなどが溢れるかもしれません。

私のコンサートでの今年の「モーツァルト始め」は、次の日曜に出向くつもりの新国立劇場「魔笛」ですが、まずは2月のN響C定期に予定されている、ブロムシュテット指揮の通称「大ミサ曲」に大いに期待します。「レクイエム」に負けない、むしろそれよりも優れた名曲かと思いますが、不思議とあまり取り上げられることがありません。今回N響のプログラムにのったのも、この「メモリアル」のおかげなのでしょうか。非常に楽しみです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

NHK-BS2 モーツァルト・イヤー歌劇特集

メモリアルイヤーのモーツァルトの誕生日(1/27)に合わせた企画なのか、NHKのBSにて「モーツァルト・イヤー歌劇特集」と題された、主要オペラ作品の放送が行われています。第一回目の「後宮からの誘拐」は既に今日終ってしまいましたが、明日未明には「フィガロ」、そして翌々日には「ドン・ジョバンニ」などが予定されています。興味のある方、録画されてみては如何でしょう。

1月25日 (水) 00:30~03:50

チューリヒ歌劇場 「フィガロの結婚」(1996年2月 チューリヒ歌劇場)

管弦楽:チューリヒ歌劇場管弦楽団

指揮:ニコラウス・アルノンクール

演出:ユルゲン・フリム

1月26日 (木) 00:30~03:10

エクサン・プロバンス音楽祭 「ドン・ジョヴァンニ」(2002年7月 エクサン・プロバンス)

管弦楽:マーラー室内管弦楽団

指揮:ダニエル・ハーディング

演出:ピーター・ブルック

1月27日 (金) 00:30~03:30

ベルリン国立歌劇場 「コシ・ファン・トゥッテ」(2002年9月 ベルリン国立歌劇場)

管弦楽:ベルリン国立歌劇場管弦楽団

指揮:ダニエル・バレンボイム

演出:ドーリス・デリエ

1月28日 (土) 00:30~03:20

ロイヤル・オペラハウス 「魔笛」(2003年1月 コヴェントガーデン王立歌劇場)

管弦楽:コヴェントガーデン王立歌劇場管弦楽団

指揮:コリン・デーヴィス

演出:デーヴィッド・マクヴィカー

どれも以前放送されていた記憶があるので、再放送かもしれません。またBS-hiの「ハイビジョン・クラシック館」では、28日深夜から翌日未明にかけて、「皇帝ティートの慈悲」の放映も予定されています。

1月28日(土) 23:00~01:10

チューリヒ歌劇場公演 「皇帝ティトゥスの慈悲」

管弦楽:チューリヒ歌劇場管弦楽団

指揮:フランツ・ウェルザー・メスト

私もいくつか録画して見てみようかと思います。詳細は上記のリンク先(NHK)へどうぞ。

1月25日 (水) 00:30~03:50

チューリヒ歌劇場 「フィガロの結婚」(1996年2月 チューリヒ歌劇場)

管弦楽:チューリヒ歌劇場管弦楽団

指揮:ニコラウス・アルノンクール

演出:ユルゲン・フリム

1月26日 (木) 00:30~03:10

エクサン・プロバンス音楽祭 「ドン・ジョヴァンニ」(2002年7月 エクサン・プロバンス)

管弦楽:マーラー室内管弦楽団

指揮:ダニエル・ハーディング

演出:ピーター・ブルック

1月27日 (金) 00:30~03:30

ベルリン国立歌劇場 「コシ・ファン・トゥッテ」(2002年9月 ベルリン国立歌劇場)

管弦楽:ベルリン国立歌劇場管弦楽団

指揮:ダニエル・バレンボイム

演出:ドーリス・デリエ

1月28日 (土) 00:30~03:20

ロイヤル・オペラハウス 「魔笛」(2003年1月 コヴェントガーデン王立歌劇場)

管弦楽:コヴェントガーデン王立歌劇場管弦楽団

指揮:コリン・デーヴィス

演出:デーヴィッド・マクヴィカー

どれも以前放送されていた記憶があるので、再放送かもしれません。またBS-hiの「ハイビジョン・クラシック館」では、28日深夜から翌日未明にかけて、「皇帝ティートの慈悲」の放映も予定されています。

1月28日(土) 23:00~01:10

チューリヒ歌劇場公演 「皇帝ティトゥスの慈悲」

管弦楽:チューリヒ歌劇場管弦楽団

指揮:フランツ・ウェルザー・メスト

私もいくつか録画して見てみようかと思います。詳細は上記のリンク先(NHK)へどうぞ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

新国立劇場 次シーズンのオペララインナップ発表!

我らの(?)新国立劇場の、次シーズンのオペラの演目が発表されました。芸術監督ノヴォラツスキーの、最後の年度となるラインナップです。

2006/2007シーズン・オペラ ラインアップ発表(新国立劇場)

2006/9/7-21(6公演) ヴェルディ「ドン・カルロ」(新制作) 指揮:ミゲル・ゴメス=マルティネス

10/20-30(5公演) モーツァルト「イドメネオ」(新制作) 指揮:ダン・エッティンガー

11/30-12/9(4公演) ベートーヴェン「フィデリオ」 指揮:コルネリウス・マイスター

12/1-10(4公演) ロッシーニ「セビリアの理髪師」 指揮:ミケーレ・カルッリ

2007/2/25-3/10(5公演) ワーグナー「さまよえるオランダ人」(新制作) 指揮:ミヒャエル・ボーダー

3/15-24(4公演) ヴェルディ「運命の力」 指揮:マウリツィオ・バルバチーニ

3/22-31(4公演) プッチーニ「蝶々夫人」 指揮:若杉弘

4/15-27(5公演) プッチーニ「西部の娘」(新制作) 指揮:ウルフ・シルマー

6/6-20(6公演) R.シュトラウス「ばらの騎士」(新制作) 指揮:ペーター・シュナイダー

6/16-21(4公演) ヴェルディ「ファルスタッフ」 指揮:ダン・エッティンガー

テーマは「運命・希望ある別れ」。プレミエは今シーズンと同じ5つです。私としてはまず、ヴェルディで一番好きな「ドン・カルロ」が、新しい演出にて再び上演されることを歓迎したいのですが(ただ指揮はあまり良い印象のないマルティネスですが…。)、ようやく取り上げてもらえたモーツァルトの傑作セリア「イドメネオ」も非常に楽しみです。また指揮者では、「西部の娘」を振るシルマーと、遂に新国立劇場に登場することとなった「バラの騎士」のシュナイダーが注目でしょうか。ただ、日本人指揮者が、次期音楽監督の若杉氏のみと言うのは少々寂しいかもしれません。

キャスト等も既に発表されています。イマダンテの藤村実穂子、ロジーナのバルチェッローナ、ピンカートンのジャコミーニなどが気になります。演出などの詳細は新国HPにてどうぞ。

2006/2007シーズン・オペラ ラインアップ発表(新国立劇場)

2006/9/7-21(6公演) ヴェルディ「ドン・カルロ」(新制作) 指揮:ミゲル・ゴメス=マルティネス

10/20-30(5公演) モーツァルト「イドメネオ」(新制作) 指揮:ダン・エッティンガー

11/30-12/9(4公演) ベートーヴェン「フィデリオ」 指揮:コルネリウス・マイスター

12/1-10(4公演) ロッシーニ「セビリアの理髪師」 指揮:ミケーレ・カルッリ

2007/2/25-3/10(5公演) ワーグナー「さまよえるオランダ人」(新制作) 指揮:ミヒャエル・ボーダー

3/15-24(4公演) ヴェルディ「運命の力」 指揮:マウリツィオ・バルバチーニ

3/22-31(4公演) プッチーニ「蝶々夫人」 指揮:若杉弘

4/15-27(5公演) プッチーニ「西部の娘」(新制作) 指揮:ウルフ・シルマー

6/6-20(6公演) R.シュトラウス「ばらの騎士」(新制作) 指揮:ペーター・シュナイダー

6/16-21(4公演) ヴェルディ「ファルスタッフ」 指揮:ダン・エッティンガー

テーマは「運命・希望ある別れ」。プレミエは今シーズンと同じ5つです。私としてはまず、ヴェルディで一番好きな「ドン・カルロ」が、新しい演出にて再び上演されることを歓迎したいのですが(ただ指揮はあまり良い印象のないマルティネスですが…。)、ようやく取り上げてもらえたモーツァルトの傑作セリア「イドメネオ」も非常に楽しみです。また指揮者では、「西部の娘」を振るシルマーと、遂に新国立劇場に登場することとなった「バラの騎士」のシュナイダーが注目でしょうか。ただ、日本人指揮者が、次期音楽監督の若杉氏のみと言うのは少々寂しいかもしれません。

キャスト等も既に発表されています。イマダンテの藤村実穂子、ロジーナのバルチェッローナ、ピンカートンのジャコミーニなどが気になります。演出などの詳細は新国HPにてどうぞ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

モーツァルトの頭蓋骨は偽物?!

モーツァルトと確認できず 頭蓋骨、謎深まる(Sankei Web)

モーツァルトと確認できず 頭蓋骨、謎深まる(Sankei Web)18世紀の天才音楽家モーツァルト(1756-91年)のものとされる頭蓋(ずがい)骨が本物かどうか調べていたオーストリアの法医学者は、親族のものとされる遺骨と遺伝子情報に関連性はなく、頭蓋骨がモーツァルトのものであると証明できなかったと説明した。国営オーストリア放送が8日放映したドキュメンタリー番組で語った。

メモリアルイヤーならではの話題でしょうか。以前から報道されていたモーツァルトの「頭蓋骨論争」(リンク先の記事に引用されているモーツァルトの肖像画も、これまた真贋論争のある作品です。)に、一応の決着がなされたようです。そもそも共同墓地に葬られたモーツァルトの頭蓋骨を「これだ!」(後に墓を掘り返した際、モーツァルトと特定されたということですが。)として鑑定すること自体、何かあまり学術的でない、何やら賭けのような気もしますが、この度、ザルツブルクの法医学者によって「正しく」鑑定されたとのことです。ちなみにこの学者は、「ますます謎が深まった。」と述べていますが、元々にわかに信じ難い話でもあるので、夢を楽しませてくれたというぐらいに思っておきましょう。詳細は不明なので何とも言いようがありませんが、今後の展開に、過度な期待は禁物かもしれません。

*ウィキペディアのモーツァルトの項には、この頭蓋骨の真贋論争の経緯が、比較的詳細に説明されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

疾風怒濤のニューイヤー・コンサート2006

ウィーンフィル ニューイヤーコンサート2006 NHK総合(1/1 19:20~)

ウィーンフィル ニューイヤーコンサート2006 NHK総合(1/1 19:20~)曲 ヨハン・シュトラウスのワルツやポルカなど

指揮 マリス・ヤンソンス

演奏 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

このようなイベントは、タイムリーに記事にした方が良いかと思いますが、思いの外楽しめたので、今更で拙いながらも少し取り上げてみました。毎度お馴染み、元日恒例のお約束企画「ウィーンフィル・ニューイヤー・コンサート2006」です。指揮はヤンソンスでした。

それにしてもニューイヤーを地上波の生中継で聴くのはとても久しぶりです。と言っても、前々から期待を膨らませ、冒頭からチャンネルを合わせて待ち構えていたのではなく、日本酒を飲みながら少し気分良くなって来た所で、TVを付けたら偶然NHK、しかもニューイヤー、さらには丁度後半の開始部分だったというわけでした。

今年はモーツァルトイヤーと言うことで、選曲にかなり工夫が凝らされていました。ニューイヤーで聴くフィガロ序曲も実に新鮮ですが、それに続くランナーのワルツ「モーツァルト党」は、最高の通俗性で楽しませてくれる名曲です。魔笛序曲の三つの和音が鳴り響いたと思ったら、僧侶の行進曲、さらにはザラストロのアリア等へと進み、いきなりドン・ジョバンニへ。宴のシーンや、他に幾つかのアリアを鳴らした途端、また魔笛の序曲へ舞い戻る。もう滅茶苦茶。もちろん、だからこそ面白いわけですが、こんなパロディーをここで楽しめるとは思いませんでした。

パロディーと言えば、シュトラウスの「芸術家のカドリール 」も、有名曲のメドレーで楽しませます。メンデルスゾーンの結婚行進曲から、モーツァルトの交響曲第40番、その後もシューベルトなどを経由し、魔笛のフレーズから華やかなマーチへ。直線的に飛ばしまくるヤンソンスの指揮は、ウィーンフィルを煽るかのようにまくしたて、このような通俗曲にも緊張感をもたらします。もう文句の付けようもありません。

そのヤンソンスですが、愚直に、また少し聴衆を挑発するかように、自らのスタイルを貫いていました。ナーバスなウィーンフィルを、重心低く、豪胆で迫力のマッチョな音へと変える一方、ワルツとポルカの愉悦感は殆ど排除され、まるで乗り切れない、鋭角的なリズムで音楽を刻んで行きます。また、お馴染みの(?)強いアタックも健在です。ガンガンと金槌を打っているかのように、アタックに反応して、半ば金属的な音を鳴らすウィーンフィル。時折TVに映る、メンバーのしかめっ面の表情が何やら意味深です。刺激的とも言えるニューイヤーを演出して、ともかく楽しませてくれました。

最後の二曲(美しく青きドナウとラデツキー)こそ、やや重過ぎるように思いましたが、ニューイヤーを良い意味でリフレッシュさせたヤンソンスの力量には脱帽です。「もう全く受け付けない!」という方もおられそうなワルツに、私はとても惹かれます。途中挿入のバレエも非常に美しく、後半部分だけではありましたが、まさに酔いも醒めるほど面白く聴けたニューイヤーでした。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |