本当に思いがけないことでした。2冊の本を突然いただいたのです。いずれも素敵な本でした。

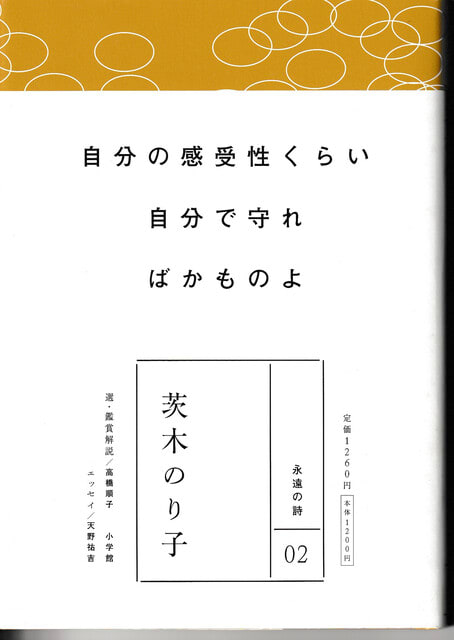

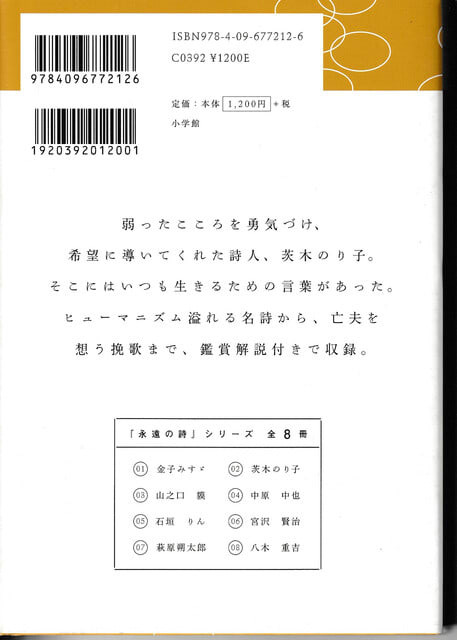

*『永遠の詩② 茨木のり子』選・鑑賞解説/高橋順子、小学館 2009

*『へいわとせんそう』たにかわしゅんたろう・ぶん Noritake・え、ブロンズ新社、2019

茨木のり子の著作は『茨木のり子詩集』(〈現代詩文庫20〉思潮社、1969)『詩のこころを読む』(岩波ジュニア新書、1979)『倚りかからず』(筑摩書房、1999)など数冊が本棚に眠っているはずです。

教師生活をスタートした1972年に購入し、とりわけ熟読玩味したのが『茨木のり子詩集』でした。私の好きな詩がほぼここに網羅されています。

そして、常々気になっていたのが『茨木のり子全詩集』(花神社、2010)でした。さすがに大冊なので、高額に違いありません。新刊でなくて良いので、なんとかほどほど小綺麗な本が手に入ればいいなと思っていたのでした。

そこに突然『永遠の詩② 茨木のり子』を贈ってくれる方が現れたのです。なぜかなと思ってメールでうかがうと、本の装釘が気に入って数冊買い、人に差し上げるのだそうです。

なるほど、手にして合点しました。落ち着いた色合いの本でした。125頁で手にすっと入る、リーズナブルな本でした。そしてなにより茨木のり子の代表作がちりばめられています。巻末には主著・参考文献、年譜が添えられ、ふむふむと納得したりします。エッセイ「茨木さんの素顔」(天野祐吉)がまた読ませます。選・鑑賞解説が詩人の高橋順子さん、その解説も腑に落ちてなかなか良いのです。

死後に出版された『歳月』の数編が所収されています。詩人の新たな一面が垣間見られてどきどきしました。

それにしても、センスのある本を選ぶハイセンスな友人に感心した次第です。

もう1冊は『へいわとせんそう』です。

ウクライナ危機の今、新聞に紹介されたり、書店に並べたりされることが多い本です。

さっと読める絵本なので、実は本屋で立ち読みしたのですが、今回じっくり読んでみたら、いろいろな発見があり驚きました。送り主からは「お孫さんにどうぞ。」とありましたが、大人が読んでもいろいろ考えさせられます。

ネタバレしないように書きましょう。

冒頭から見開きで「へいわのぼく」「せんそうのぼく」の文にそれぞれ絵が描かれます。なるほど、なるほどとページを繰っていくと、「へいわのくも」「せんそうのくも」で衝撃が走ります。「みかたのかお」「てきのかお」でさらなる衝撃です。後はご自分で確認してください。

谷川俊太郎さんとNoritakeさんに拍手です。こんなに易しいことばと絵で戦争とは何かということを活写しています。凄い人たちだ。

さらに、友人のYさんは谷川俊太郎さんのインタビュー記事(東京新聞、2022年8月16日、画像は部分)も送ってくれました。絵本を読んでからこの インタビュー記事を読むと平和と戦争をめぐってのさらなる発見があります。次のことばは我が意を得たりでした。

「みんなが仲良く、平等に暮らす。そういう平和の中に、どういうドラマを見いだすか。そこが問題になってくるような気がしますね。」

最後に、本と新聞記事を送ってくださったYさんに感謝しかありません。

*『永遠の詩② 茨木のり子』選・鑑賞解説/高橋順子、小学館 2009

*『へいわとせんそう』たにかわしゅんたろう・ぶん Noritake・え、ブロンズ新社、2019

茨木のり子の著作は『茨木のり子詩集』(〈現代詩文庫20〉思潮社、1969)『詩のこころを読む』(岩波ジュニア新書、1979)『倚りかからず』(筑摩書房、1999)など数冊が本棚に眠っているはずです。

教師生活をスタートした1972年に購入し、とりわけ熟読玩味したのが『茨木のり子詩集』でした。私の好きな詩がほぼここに網羅されています。

そして、常々気になっていたのが『茨木のり子全詩集』(花神社、2010)でした。さすがに大冊なので、高額に違いありません。新刊でなくて良いので、なんとかほどほど小綺麗な本が手に入ればいいなと思っていたのでした。

そこに突然『永遠の詩② 茨木のり子』を贈ってくれる方が現れたのです。なぜかなと思ってメールでうかがうと、本の装釘が気に入って数冊買い、人に差し上げるのだそうです。

なるほど、手にして合点しました。落ち着いた色合いの本でした。125頁で手にすっと入る、リーズナブルな本でした。そしてなにより茨木のり子の代表作がちりばめられています。巻末には主著・参考文献、年譜が添えられ、ふむふむと納得したりします。エッセイ「茨木さんの素顔」(天野祐吉)がまた読ませます。選・鑑賞解説が詩人の高橋順子さん、その解説も腑に落ちてなかなか良いのです。

死後に出版された『歳月』の数編が所収されています。詩人の新たな一面が垣間見られてどきどきしました。

それにしても、センスのある本を選ぶハイセンスな友人に感心した次第です。

もう1冊は『へいわとせんそう』です。

ウクライナ危機の今、新聞に紹介されたり、書店に並べたりされることが多い本です。

さっと読める絵本なので、実は本屋で立ち読みしたのですが、今回じっくり読んでみたら、いろいろな発見があり驚きました。送り主からは「お孫さんにどうぞ。」とありましたが、大人が読んでもいろいろ考えさせられます。

ネタバレしないように書きましょう。

冒頭から見開きで「へいわのぼく」「せんそうのぼく」の文にそれぞれ絵が描かれます。なるほど、なるほどとページを繰っていくと、「へいわのくも」「せんそうのくも」で衝撃が走ります。「みかたのかお」「てきのかお」でさらなる衝撃です。後はご自分で確認してください。

谷川俊太郎さんとNoritakeさんに拍手です。こんなに易しいことばと絵で戦争とは何かということを活写しています。凄い人たちだ。

さらに、友人のYさんは谷川俊太郎さんのインタビュー記事(東京新聞、2022年8月16日、画像は部分)も送ってくれました。絵本を読んでからこの インタビュー記事を読むと平和と戦争をめぐってのさらなる発見があります。次のことばは我が意を得たりでした。

「みんなが仲良く、平等に暮らす。そういう平和の中に、どういうドラマを見いだすか。そこが問題になってくるような気がしますね。」

最後に、本と新聞記事を送ってくださったYさんに感謝しかありません。