植田重雄『神秘の芸術 リーメンシュナイダーの世界』(新潮社、1976年)は日本で初めてのリーメンシュナイダーに関する単行本です。その後、植田さんはこの本の神秘主義的な観点を整理して『リーメンシュナイダーの世界』(恒文社1997年)を完成させます。これが生活クラブ生協の「本の花束」というブックレビューに紹介されていたのを緑が見つけて購入し、彼女はリーメンシュナイダーに魅せられていくのです。

緑の写真集(全4巻)出版まで日本にはリーメンシュナイダーの写真集はなく、我々にとっては唯一『リーメンシュナイダーの世界』が「リーメンシュナイダーを歩く」ガイドブックになっていました。

不思議な縁が続くものです。

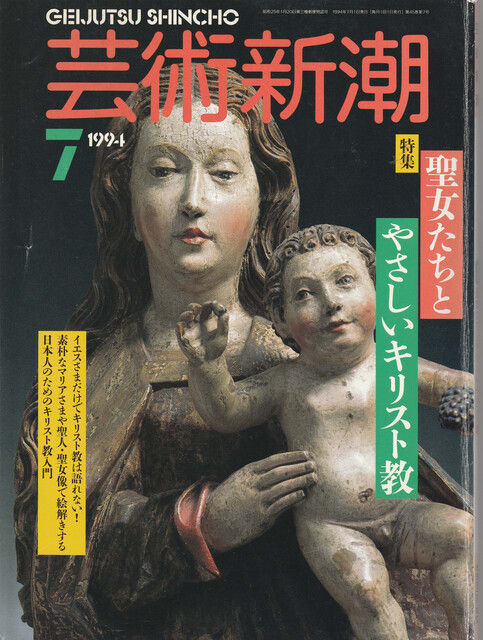

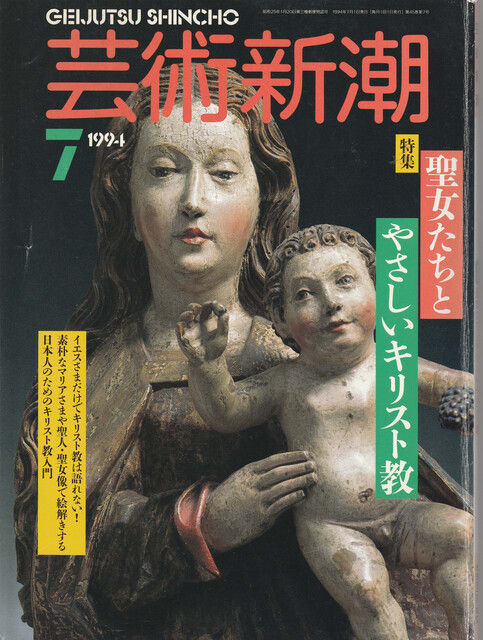

今回の写真展を国分寺司画廊開催に導いてくださった国分寺市内在住のUさんは、かつて、お連れ合いの研究か、お仕事の関係でフライブルクなどのドイツに滞在されていらしたときに植田さんと交流があったというのです。写真展の会期中に、植田さんの『守護聖者』(中公新書、1991年)を見せてくれました。リーメンシュナイダー作の「聖バルバラ」「聖マグダレーナ」「聖ウルバン」の写真も掲載されています。ぱらぱらと頁をめくるうちに、あることに気がつきました。古本屋で偶然手に入れた「芸術新潮」(特集:聖女たちとやさしいキリスト教、1994年7月号)の植田解説「日本人のための 目で見るキリスト教入門」「いざというときお願いしたい 聖人・聖女大集合」は『守護聖者』が基になっていることに。

*「芸術新潮」(特集:聖女たちとやさしいキリスト教、1994年7月号)はアーヘン市立ズエルモント=ルートヴィヒ美術館所蔵「聖なるかたち 後期ゴシックの木彫と板絵」展、国立西洋美術館、愛知県美術館、1994年)を紹介している。

そしてもう1冊、植田解説の基になっている本がありました。それが『聖母マリヤ』(岩波新書、1987年)です。この本にもリーメンシュナイダー作品の写真が多数掲載されています。(「マリヤとイエスを抱くアンナ」「聖母の嘆き」「マリヤの昇天」「ローゼンクランツのマリヤ」)緑の写真集にも掲載されているファイト・シュトースやミヒェル・エーアハルトの代表作も紹介されています。

この本のある写真に目が釘付けになりました。ヒンメルスフォルテン修道院の写真です。リーメンシュナイダーの作風に似た聖母子像が写っているのです。この修道院はビュルツブルクにあり、2人で徒歩で訪ねたところでした。無人の教会内に恭しく入って撮影していたところ注意されてしまったのでした。ここには公開されていないリーメンシュナイダー作品「キリストの受難像」があり、後日画像を送っていただき、掲載できたのです。(写真集第Ⅱ巻)

この修道院には他のリーメンシュナイダー作品はないはずです。それとも『聖母マリヤ』の「聖母子」は模刻なのでしょうか。謎が一つ増えました。植田さんに伺っておくべきでした。

生前、植田さんと交流をもたせていただきました。緑が植田さんに手紙を書き、3,4通手紙をいただいています。一度ご自宅に招かれ、お話を伺いました。亡くなられる2,3年前のことになるでしょうか。

不思議な縁は続くものです。

今回の写真展になんと植田さんのご子息がいらしてくださったのです。私たちがあまり忙しそうにしていたのでそのまま帰られたというのです。緑が、ひょっとしたら植田さんの家族の方でしょうかと連絡を取ったらやはりそうでした。植田宅にお邪魔したときに2人の拙著『ヨーロッパ2人旅行、22日間』(私家版)を差し上げたのですが、それを持ってこられていたというのです。

わずか1週間の写真展でしたが、いろいろな出会いがあり、忘れられない濃密な時間と空間になりました。多くの皆さんに感謝いたします。

緑の写真集(全4巻)出版まで日本にはリーメンシュナイダーの写真集はなく、我々にとっては唯一『リーメンシュナイダーの世界』が「リーメンシュナイダーを歩く」ガイドブックになっていました。

不思議な縁が続くものです。

今回の写真展を国分寺司画廊開催に導いてくださった国分寺市内在住のUさんは、かつて、お連れ合いの研究か、お仕事の関係でフライブルクなどのドイツに滞在されていらしたときに植田さんと交流があったというのです。写真展の会期中に、植田さんの『守護聖者』(中公新書、1991年)を見せてくれました。リーメンシュナイダー作の「聖バルバラ」「聖マグダレーナ」「聖ウルバン」の写真も掲載されています。ぱらぱらと頁をめくるうちに、あることに気がつきました。古本屋で偶然手に入れた「芸術新潮」(特集:聖女たちとやさしいキリスト教、1994年7月号)の植田解説「日本人のための 目で見るキリスト教入門」「いざというときお願いしたい 聖人・聖女大集合」は『守護聖者』が基になっていることに。

*「芸術新潮」(特集:聖女たちとやさしいキリスト教、1994年7月号)はアーヘン市立ズエルモント=ルートヴィヒ美術館所蔵「聖なるかたち 後期ゴシックの木彫と板絵」展、国立西洋美術館、愛知県美術館、1994年)を紹介している。

そしてもう1冊、植田解説の基になっている本がありました。それが『聖母マリヤ』(岩波新書、1987年)です。この本にもリーメンシュナイダー作品の写真が多数掲載されています。(「マリヤとイエスを抱くアンナ」「聖母の嘆き」「マリヤの昇天」「ローゼンクランツのマリヤ」)緑の写真集にも掲載されているファイト・シュトースやミヒェル・エーアハルトの代表作も紹介されています。

この本のある写真に目が釘付けになりました。ヒンメルスフォルテン修道院の写真です。リーメンシュナイダーの作風に似た聖母子像が写っているのです。この修道院はビュルツブルクにあり、2人で徒歩で訪ねたところでした。無人の教会内に恭しく入って撮影していたところ注意されてしまったのでした。ここには公開されていないリーメンシュナイダー作品「キリストの受難像」があり、後日画像を送っていただき、掲載できたのです。(写真集第Ⅱ巻)

この修道院には他のリーメンシュナイダー作品はないはずです。それとも『聖母マリヤ』の「聖母子」は模刻なのでしょうか。謎が一つ増えました。植田さんに伺っておくべきでした。

生前、植田さんと交流をもたせていただきました。緑が植田さんに手紙を書き、3,4通手紙をいただいています。一度ご自宅に招かれ、お話を伺いました。亡くなられる2,3年前のことになるでしょうか。

不思議な縁は続くものです。

今回の写真展になんと植田さんのご子息がいらしてくださったのです。私たちがあまり忙しそうにしていたのでそのまま帰られたというのです。緑が、ひょっとしたら植田さんの家族の方でしょうかと連絡を取ったらやはりそうでした。植田宅にお邪魔したときに2人の拙著『ヨーロッパ2人旅行、22日間』(私家版)を差し上げたのですが、それを持ってこられていたというのです。

わずか1週間の写真展でしたが、いろいろな出会いがあり、忘れられない濃密な時間と空間になりました。多くの皆さんに感謝いたします。