低価格帯のギターのピックアップ交換には賛否両論あるようだ

前回もお話したが個人的には賛成派なのだ

いわゆる高級ギター(20万円超え?)の場合には各部のパーツにも十分お金をかけられるのだ

ピックアップの組み合わせや音色に好き嫌いはあるだろうが・・・

ほぼ完璧にバランスが取れている事が多いのだ

このクラスの改造はいわゆる『改悪』というケースに陥る場合が多いのだ

私が所有するトーカイのレスカス(レスポールカスタム)の場合、

コンデンサー、ポット、ピックアップのチューニングが絶妙なのだ

実際に購入した人の中には非力をウィークポイントに挙げる人がいるが・・・

それならば他に選択するギターがあったはずなのだ

少なくとも私にとっては弾き心地&音色は100点満点なのだ

まぁ、肋骨が痛むのはレスポール弾きの宿命として諦める事にしたのだ

最近では心なしか少し痛みに慣れてきたような感じなのだ

恐るべし!人間の順応性なのだ

一方の対価格帯のギターは予算的に良いパーツを組み込むことが不可能なのだ

実売3万円前後のギターにダンカンやディマジオを載せることは不可能なのだ

過去にも価格の安いギターを何本も使っていたのだが・・・

個人的な感想としてはボディの作りはそう悪くはないように感じるのだ

1万円を切るようなべニア材を中心に組み上げられているようなギターは論外だが・・

材のランクは分からないが私のギターもマホガニーである事に間違いはないようだ

ネックや指板も価格にしては良くできていると感じているのだ

ネットなどで良く見かけるが・・

「コンデンサーを変えるだけでかなり音が変わってくるよ」

「ポットの交換や配線も見直した方が良いかもね・・・」

私も過去に実験したことがあるのだが体感として僅かな違いに留まったのだ

たしかに音色は変化するが万人が実感できる違いではないようだ

耳が肥えた中級以上のギター弾きならばいざ知らず、始めて間もない初心者には実感できる違いはない

いわゆるパーツの交換は自己満足の世界なのだ

「配線をすべてベルデンに交換したよ」

「ジャックはスイッチクラフト製だぜ~」

実際のところ、実感できるほど音色に変化を与えるのはやはりピックアップなのだ

どこのメーカーの何が良いというわけではない

良くも悪くもピックアップを交換するだけで劇的に音色が変化するのだ

ピックアップを活かすのはボディなのだ

ネックや指板の材については違いが分かる人の方が少ないといえる

「ローズよりメイプルの方が音が抜けるんだよね~」

色々と言ってみたいのだと思う・・

低価格帯のギターのカスタム&チューンナップとしてピックアップ交換は最もお手軽で効果は絶大なのだ

”安いギターに幾らの投資ができるか?”

問題は其処だけなのだ

「安いギターにお金をかけるならば、ワンクラス上のギターを買ったほうがいいね」

という意見も良く耳にするのだ

もちろん、これも間違いではないと思う

間違い(失敗)なく良い音を手に入れる近道だと思うのだ

しかしながら、其処には個性の欠片も感じられない

お金さえ準備できれば誰でも同じギターを購入することができるのだ

その点においてはカスタムというのは個性が見出せると思うのだ

早速、ピックアップの工程をご紹介したい・・

今回、購入したピックアップを取り付ける為に純正のピックアップを取り外すのだ

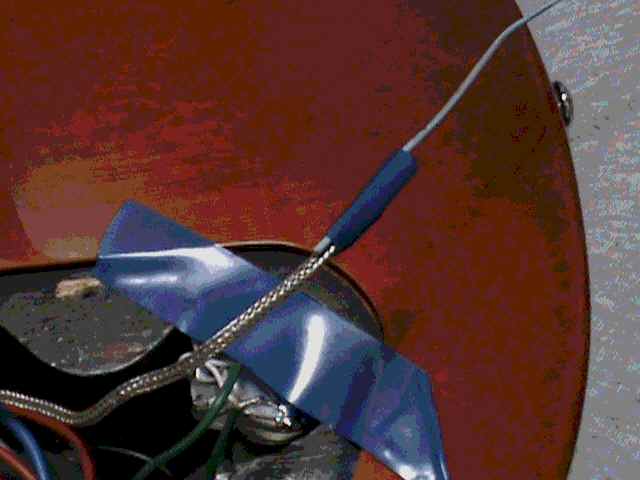

意外にも丁寧にノイズ対策が施されていた

数十年前には考えられないクオリティだと思う

いわゆる、

”どうでも良いギター・・”というのは見えない部分が雑なのだ

当然ながら上級機種ではこの辺りは万全なのだ

エスカッション(ピックアップの枠)から本体を取り外すのだ

ボディ裏側のキャビティ内部はコードだらけなのだ

この辺りの処理は本家ギブソンやトーカイとは少々異なるように感じられる

配線類も心もとない気がする

まぁ、特に支障はないが要改造で整備性と音質が向上する可能性を感じる部分なのだ

コンデンサーもセラミックの100円クラスなのだ

ハンダ付けをする際にそのまま行う場合もあるのだが・・

やはり慣れていない人などは手間を惜しまずに分解するほうが安全だと思う

格段に作業性が向上するのだ

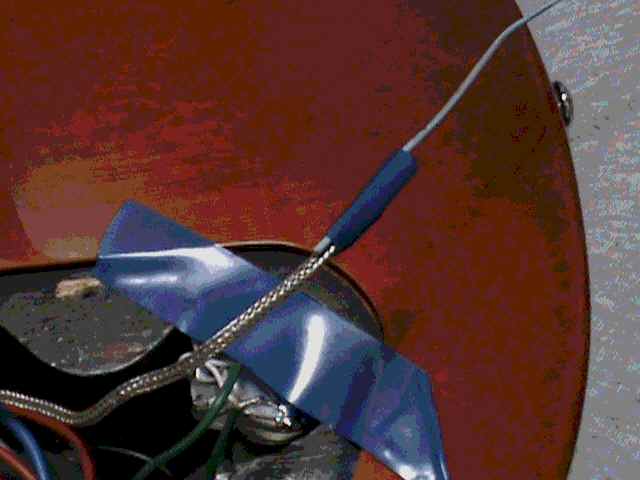

私の場合にはビニールテープが重宝するのだ

ネットなどの質問コーナーでよく見かけるものにこんな質問がある

「ハンダ付けって初心者でも出来ますか?」

実践の前に何度か練習すれば誰にでも出来る作業だと思う

まぁ、不器用な人の場合には他人に見せられない仕上がりになるだろうが・・

通電に問題なければ良いような気もするのだ

厳密にはハンダ付けの処理で音にも影響を与えるが・・・

つまりハンダを盛り過ぎることは良いことはないのだ

ハンダ付け以上に難関があるのだ

特にケーブルの取り回しが長いフロントピックアップを取り付ける際に注意が必要なのだ

フロントピックアップの裏側の穴からキャビティ内までピックアップのケーブルを引きまわすのが大変なのだ

棒状のものならば問題ないが・・

ケーブルは柔らかいのだ

色々な方法があるが私は針金を使っているのだ

ケーブルの先端を針金にテープで固定するのだ

これはちょっとした小技なのだ

実際に取り付けた図なのだ

完全に組み込む前に音が出るか?を試すのも重要なのだ

ピックアップを指で叩くことで確認できるのだ

専用のネジとスプリングが付属しているのだ

純正をそのまま流用する人もいる

ここでも注意が必要なのだ

ネジの長さが異なる場合、必ず長い方のネジを使うべきなのだ

後々、ピックアップの高さ調整をする際に効いてくるのだ

可動範囲が広くなるという理由なのだ

このような作業をする際には弦を外してしまう方が簡単なのだ

特に作業に慣れていない人の場合には効率アップに繋がるのだ

私の場合には弦の寿命が残っている場合、そのまま使う事も多い

こんな感じで数か所をテープで固定したおくのだ

弦が暴れるのを防いでいるのだ

弦を外すにしても緩めるにしてもナットに空きができた時はチャンスなのだ

定期的にグリスを注入する事でナットの溝が滑るようになるのだ

グリスを使わない人もいるが・・

そんな場合もチョーキングなどで確実にナットの溝は削れているのだ

オイルが不足しているエンジンとオイルタップリのエンジンの内部(ピストンなど)をイメージしていただきたい

ナットも同じ事なのだ

チューニング狂いの原因をペグに求める人も多いようだが・・・・

実は故障を除き、ペグが原因であるケースは少ないといえる

ペグのポスト(支柱)に弦のテンションがかかる事で簡単には動かないものなのだ

多くの原因は渋いナットの溝なのだ

出荷の際にある程度の調整はしているが・・

最終的に良いナットに仕上げるのは弾き手だということなのだ

ヤスリで整える・・

という人もいるようだが焦る必要はないのだ

適度にチョーキングを繰り返しているうちに馴染んでくるのだ

アーム付きのギターも同様なのだ

今回はここまでなのだ

実は流れでリアのピックアップも購入してしまったのだ

前回もお話したが個人的には賛成派なのだ

いわゆる高級ギター(20万円超え?)の場合には各部のパーツにも十分お金をかけられるのだ

ピックアップの組み合わせや音色に好き嫌いはあるだろうが・・・

ほぼ完璧にバランスが取れている事が多いのだ

このクラスの改造はいわゆる『改悪』というケースに陥る場合が多いのだ

私が所有するトーカイのレスカス(レスポールカスタム)の場合、

コンデンサー、ポット、ピックアップのチューニングが絶妙なのだ

実際に購入した人の中には非力をウィークポイントに挙げる人がいるが・・・

それならば他に選択するギターがあったはずなのだ

少なくとも私にとっては弾き心地&音色は100点満点なのだ

まぁ、肋骨が痛むのはレスポール弾きの宿命として諦める事にしたのだ

最近では心なしか少し痛みに慣れてきたような感じなのだ

恐るべし!人間の順応性なのだ

一方の対価格帯のギターは予算的に良いパーツを組み込むことが不可能なのだ

実売3万円前後のギターにダンカンやディマジオを載せることは不可能なのだ

過去にも価格の安いギターを何本も使っていたのだが・・・

個人的な感想としてはボディの作りはそう悪くはないように感じるのだ

1万円を切るようなべニア材を中心に組み上げられているようなギターは論外だが・・

材のランクは分からないが私のギターもマホガニーである事に間違いはないようだ

ネックや指板も価格にしては良くできていると感じているのだ

ネットなどで良く見かけるが・・

「コンデンサーを変えるだけでかなり音が変わってくるよ」

「ポットの交換や配線も見直した方が良いかもね・・・」

私も過去に実験したことがあるのだが体感として僅かな違いに留まったのだ

たしかに音色は変化するが万人が実感できる違いではないようだ

耳が肥えた中級以上のギター弾きならばいざ知らず、始めて間もない初心者には実感できる違いはない

いわゆるパーツの交換は自己満足の世界なのだ

「配線をすべてベルデンに交換したよ」

「ジャックはスイッチクラフト製だぜ~」

実際のところ、実感できるほど音色に変化を与えるのはやはりピックアップなのだ

どこのメーカーの何が良いというわけではない

良くも悪くもピックアップを交換するだけで劇的に音色が変化するのだ

ピックアップを活かすのはボディなのだ

ネックや指板の材については違いが分かる人の方が少ないといえる

「ローズよりメイプルの方が音が抜けるんだよね~」

色々と言ってみたいのだと思う・・

低価格帯のギターのカスタム&チューンナップとしてピックアップ交換は最もお手軽で効果は絶大なのだ

”安いギターに幾らの投資ができるか?”

問題は其処だけなのだ

「安いギターにお金をかけるならば、ワンクラス上のギターを買ったほうがいいね」

という意見も良く耳にするのだ

もちろん、これも間違いではないと思う

間違い(失敗)なく良い音を手に入れる近道だと思うのだ

しかしながら、其処には個性の欠片も感じられない

お金さえ準備できれば誰でも同じギターを購入することができるのだ

その点においてはカスタムというのは個性が見出せると思うのだ

早速、ピックアップの工程をご紹介したい・・

今回、購入したピックアップを取り付ける為に純正のピックアップを取り外すのだ

意外にも丁寧にノイズ対策が施されていた

数十年前には考えられないクオリティだと思う

いわゆる、

”どうでも良いギター・・”というのは見えない部分が雑なのだ

当然ながら上級機種ではこの辺りは万全なのだ

エスカッション(ピックアップの枠)から本体を取り外すのだ

ボディ裏側のキャビティ内部はコードだらけなのだ

この辺りの処理は本家ギブソンやトーカイとは少々異なるように感じられる

配線類も心もとない気がする

まぁ、特に支障はないが要改造で整備性と音質が向上する可能性を感じる部分なのだ

コンデンサーもセラミックの100円クラスなのだ

ハンダ付けをする際にそのまま行う場合もあるのだが・・

やはり慣れていない人などは手間を惜しまずに分解するほうが安全だと思う

格段に作業性が向上するのだ

私の場合にはビニールテープが重宝するのだ

ネットなどの質問コーナーでよく見かけるものにこんな質問がある

「ハンダ付けって初心者でも出来ますか?」

実践の前に何度か練習すれば誰にでも出来る作業だと思う

まぁ、不器用な人の場合には他人に見せられない仕上がりになるだろうが・・

通電に問題なければ良いような気もするのだ

厳密にはハンダ付けの処理で音にも影響を与えるが・・・

つまりハンダを盛り過ぎることは良いことはないのだ

ハンダ付け以上に難関があるのだ

特にケーブルの取り回しが長いフロントピックアップを取り付ける際に注意が必要なのだ

フロントピックアップの裏側の穴からキャビティ内までピックアップのケーブルを引きまわすのが大変なのだ

棒状のものならば問題ないが・・

ケーブルは柔らかいのだ

色々な方法があるが私は針金を使っているのだ

ケーブルの先端を針金にテープで固定するのだ

これはちょっとした小技なのだ

実際に取り付けた図なのだ

完全に組み込む前に音が出るか?を試すのも重要なのだ

ピックアップを指で叩くことで確認できるのだ

専用のネジとスプリングが付属しているのだ

純正をそのまま流用する人もいる

ここでも注意が必要なのだ

ネジの長さが異なる場合、必ず長い方のネジを使うべきなのだ

後々、ピックアップの高さ調整をする際に効いてくるのだ

可動範囲が広くなるという理由なのだ

このような作業をする際には弦を外してしまう方が簡単なのだ

特に作業に慣れていない人の場合には効率アップに繋がるのだ

私の場合には弦の寿命が残っている場合、そのまま使う事も多い

こんな感じで数か所をテープで固定したおくのだ

弦が暴れるのを防いでいるのだ

弦を外すにしても緩めるにしてもナットに空きができた時はチャンスなのだ

定期的にグリスを注入する事でナットの溝が滑るようになるのだ

グリスを使わない人もいるが・・

そんな場合もチョーキングなどで確実にナットの溝は削れているのだ

オイルが不足しているエンジンとオイルタップリのエンジンの内部(ピストンなど)をイメージしていただきたい

ナットも同じ事なのだ

チューニング狂いの原因をペグに求める人も多いようだが・・・・

実は故障を除き、ペグが原因であるケースは少ないといえる

ペグのポスト(支柱)に弦のテンションがかかる事で簡単には動かないものなのだ

多くの原因は渋いナットの溝なのだ

出荷の際にある程度の調整はしているが・・

最終的に良いナットに仕上げるのは弾き手だということなのだ

ヤスリで整える・・

という人もいるようだが焦る必要はないのだ

適度にチョーキングを繰り返しているうちに馴染んでくるのだ

アーム付きのギターも同様なのだ

今回はここまでなのだ

実は流れでリアのピックアップも購入してしまったのだ