「今津歴史塾」へ行ってきました。

今回は「西宮水車盛衰記」のタイトルで、かつて西宮で稼働していた水車工場の話。

一般に水車は「水車小屋」とのどかなイメージで語られたり歌われたりするが、西宮や神戸にあったものは工場と呼ぶほどの大きなものが多かったということ。

テキストに写真資料が掲載されています。

←クリック

←クリック

大正時代の写真。これは広田にあった水車のための水を流す「高戸樋」です。

人も一緒に写ってますが、こんなに大きな施設だったとは思いもしませんでした。

これは水車工場が後ろに写っている写真。 『なつかしい神戸』より「住吉川上流の水車場」

『なつかしい神戸』より「住吉川上流の水車場」

水車場で精米された米を運ぶゴロタ車の列です。その規模が分かろうというもの。

水車は重要なエネルギー源だったのですね。

しかしこの後、石炭などが流通するようになり、水車は衰退してゆき、昭和13年ごろには西宮での水車業は4社のみになったという。

今回は「西宮水車盛衰記」のタイトルで、かつて西宮で稼働していた水車工場の話。

一般に水車は「水車小屋」とのどかなイメージで語られたり歌われたりするが、西宮や神戸にあったものは工場と呼ぶほどの大きなものが多かったということ。

テキストに写真資料が掲載されています。

←クリック

←クリック大正時代の写真。これは広田にあった水車のための水を流す「高戸樋」です。

人も一緒に写ってますが、こんなに大きな施設だったとは思いもしませんでした。

これは水車工場が後ろに写っている写真。

『なつかしい神戸』より「住吉川上流の水車場」

『なつかしい神戸』より「住吉川上流の水車場」水車場で精米された米を運ぶゴロタ車の列です。その規模が分かろうというもの。

水車は重要なエネルギー源だったのですね。

しかしこの後、石炭などが流通するようになり、水車は衰退してゆき、昭和13年ごろには西宮での水車業は4社のみになったという。

4月16日に西宮の「フレンテホール」で上映される映画「あん」のことをちょっと。

3月5日付けの朝日新聞に原作者のドリアン助川さんが大きく紹介されていました。

←クリック

←クリック

ドリアンさんのこれまでの人生と、それに続けて「あん」のテーマ、「ハンセン病」などに関することが書かれているのだが、その中から、本の「あん」に関するところをちょっと紹介。

≪ラジオの深夜番組で人生相談をしていた助川は、若者が「社会の役に立たなければ生れてきた意味がない」と口々にいうのが気になっていた。ならば、(ハンセン病の)療養所で隔離された人生を送ってきた人たちはどうなる。

(略)

3年間かけて11回書き直し、担当編集者のOKも出た。だが突然、出版社の上層部から出版取りやめの通告を受ける。落ち込んだ。

そんな時、画家の友人にポプラ社の編集者野村浩介を紹介された。

助川から話を聞いた野村は「当事者が自分のことを書くなら許されるが、小説で、ある意味エンターテインメント。出版のハードルは高いな」と思った。

だが、深夜の編集部で原稿を読みながら涙が止まらなくなり、最後のページを閉じると天を仰いだ。助川に電話して伝えた。「うちで、ぜひ出版させていただきたい」

小説「あん」の終盤、月が主人公の徳江に語りかける。「お前に、見て欲しかったんだよ。だから光っていたんだよ」。誰もが世界と等しく関係している。「やり遂げたな」と木々の声も聞こえる。その言葉は囲いの中で生きた多くの人たちの人生へのエールでもあった。

(略)

「読み終えた時、この世に生まれてきたことは間違いではなかった、ここにいられる何十年間が、実はとても貴重で鮮やかなことなのだ、と再認識してもらえるものを書いていきたいし、そう生きていきたい」≫

やはり、この小説はもう一度読まねばならないし、映画ももう一度観なくてはならない。

3月5日付けの朝日新聞に原作者のドリアン助川さんが大きく紹介されていました。

←クリック

←クリックドリアンさんのこれまでの人生と、それに続けて「あん」のテーマ、「ハンセン病」などに関することが書かれているのだが、その中から、本の「あん」に関するところをちょっと紹介。

≪ラジオの深夜番組で人生相談をしていた助川は、若者が「社会の役に立たなければ生れてきた意味がない」と口々にいうのが気になっていた。ならば、(ハンセン病の)療養所で隔離された人生を送ってきた人たちはどうなる。

(略)

3年間かけて11回書き直し、担当編集者のOKも出た。だが突然、出版社の上層部から出版取りやめの通告を受ける。落ち込んだ。

そんな時、画家の友人にポプラ社の編集者野村浩介を紹介された。

助川から話を聞いた野村は「当事者が自分のことを書くなら許されるが、小説で、ある意味エンターテインメント。出版のハードルは高いな」と思った。

だが、深夜の編集部で原稿を読みながら涙が止まらなくなり、最後のページを閉じると天を仰いだ。助川に電話して伝えた。「うちで、ぜひ出版させていただきたい」

小説「あん」の終盤、月が主人公の徳江に語りかける。「お前に、見て欲しかったんだよ。だから光っていたんだよ」。誰もが世界と等しく関係している。「やり遂げたな」と木々の声も聞こえる。その言葉は囲いの中で生きた多くの人たちの人生へのエールでもあった。

(略)

「読み終えた時、この世に生まれてきたことは間違いではなかった、ここにいられる何十年間が、実はとても貴重で鮮やかなことなのだ、と再認識してもらえるものを書いていきたいし、そう生きていきたい」≫

やはり、この小説はもう一度読まねばならないし、映画ももう一度観なくてはならない。

西宮で映画「あん」上映が!

4月16日(土)に、わたしの家から歩いて行ける「フレンテホール」で上映が予定されている。

昨年一度観たけど、あの映画は何度でも観たい映画だ。

これは行かなくっちゃ!と思って、わたしあわてて自分のスケジュール表を見てみた。

ありゃあ!鳴尾での将棋教室講師が決まっている。

でも将棋は午後。映画は午前10時半からだ。

なんとかなるか?

4月16日(土)に、わたしの家から歩いて行ける「フレンテホール」で上映が予定されている。

昨年一度観たけど、あの映画は何度でも観たい映画だ。

これは行かなくっちゃ!と思って、わたしあわてて自分のスケジュール表を見てみた。

ありゃあ!鳴尾での将棋教室講師が決まっている。

でも将棋は午後。映画は午前10時半からだ。

なんとかなるか?

詩人で美術家の谷部良一さんから案内状が。

「BBプラザ美術館」という所、わたし行ったことがない。

3月15日~20日。

興味はあるがこの日程、ちょっとわたし忙しいなあ。

最近いただく案内に応えることが少なくて申しわけないのですが。

「BBプラザ美術館」という所、わたし行ったことがない。

3月15日~20日。

興味はあるがこの日程、ちょっとわたし忙しいなあ。

最近いただく案内に応えることが少なくて申しわけないのですが。

堂本秀雄さんが講師で。

←二段階クリック

←二段階クリック

白鹿記念酒造博物館での催しですが、これを知ってわたし驚きました。

堂本さんは昨年夏、大病を患われて年末に退院してこられたのでした。

その後もご自宅で療養の日々です。

過日お見舞いに行ってきましたが、ちょっと人前での講師役は無理ではないかな?

想像していたよりはお元気になっておられて安心したのではありましたが。

しかしこのチラシをよく読んでみると、対談形式で、とあります。

そしてそのお相手役が前田豊さん。

それなら安心です。

しかし、わたし行けないなあ。その日は他に大事な用事がある。

下の動画は、わたしが3年前に写したものです。

この時堂本さんはすこぶるお元気でした。

酒樽の菰の焼印

もう一本。

←二段階クリック

←二段階クリック白鹿記念酒造博物館での催しですが、これを知ってわたし驚きました。

堂本さんは昨年夏、大病を患われて年末に退院してこられたのでした。

その後もご自宅で療養の日々です。

過日お見舞いに行ってきましたが、ちょっと人前での講師役は無理ではないかな?

想像していたよりはお元気になっておられて安心したのではありましたが。

しかしこのチラシをよく読んでみると、対談形式で、とあります。

そしてそのお相手役が前田豊さん。

それなら安心です。

しかし、わたし行けないなあ。その日は他に大事な用事がある。

下の動画は、わたしが3年前に写したものです。

この時堂本さんはすこぶるお元気でした。

酒樽の菰の焼印

もう一本。

観梅に行った甲東梅林ですが、これは甲東公民館のお庭です。

で、甲東公民館ではこの時期に文化祭をされるようです。

一室で「ちぎり絵展」をやっておられました。

そこでちょっと驚き。

絵を見ていたら声をかける人が。

誰かと思ったらまさかのK藤淑子さん。

先日やっとお参りした足立成子さんのお墓の場所を教えて下さっていた人です。

なぜかこのところ偶然が続くなあ。

で、そのちぎり絵展ですが、一点わたしが強く魅かれた作品がありました。

浜崎耐子さんという人の「伊根の舟屋」

浜崎さんをわたし知りませんが。

で、甲東公民館ではこの時期に文化祭をされるようです。

一室で「ちぎり絵展」をやっておられました。

そこでちょっと驚き。

絵を見ていたら声をかける人が。

誰かと思ったらまさかのK藤淑子さん。

先日やっとお参りした足立成子さんのお墓の場所を教えて下さっていた人です。

なぜかこのところ偶然が続くなあ。

で、そのちぎり絵展ですが、一点わたしが強く魅かれた作品がありました。

浜崎耐子さんという人の「伊根の舟屋」

浜崎さんをわたし知りませんが。

今朝の神戸新聞の記事。

「松帆銅鐸を特別公開」と。

またもや「アッ」と声が出ましたが、まあ今回は小さな声で。

わたし特別に銅鐸に興味があるわけではありません。

最近お近づきになった人に田岡春夫さんという人がある。

西宮市、というより「兵庫県郷土史の父」ともいうべき人に田岡香逸氏という人がおられた。

春夫さんはそのご子息。

で、つい最近その春夫さんにお願いして、昔の新聞切り抜きのコピーを頂いた。

昭和30年の紙面。「日本のあしあと」という12回の連載記事。

この記事の解説を香逸さんがしておられる。

その第一回の記事。

松帆村から出た銅鐸のことが書かれている。

偶然ですねえ。

今回の松帆銅鐸は昨年に大量発見されて大きく話題になりました。「舌をつけた銅鐸」として。

「松帆銅鐸を特別公開」と。

またもや「アッ」と声が出ましたが、まあ今回は小さな声で。

わたし特別に銅鐸に興味があるわけではありません。

最近お近づきになった人に田岡春夫さんという人がある。

西宮市、というより「兵庫県郷土史の父」ともいうべき人に田岡香逸氏という人がおられた。

春夫さんはそのご子息。

で、つい最近その春夫さんにお願いして、昔の新聞切り抜きのコピーを頂いた。

昭和30年の紙面。「日本のあしあと」という12回の連載記事。

この記事の解説を香逸さんがしておられる。

その第一回の記事。

松帆村から出た銅鐸のことが書かれている。

偶然ですねえ。

今回の松帆銅鐸は昨年に大量発見されて大きく話題になりました。「舌をつけた銅鐸」として。

山本牧さんという人から絵画展のご案内状を頂きました。

←クリック

←クリック

山本さんは元「KOBECCO」の編集員さんです。

もう14年前になりますが、わたしが連載のページを持たせて頂いた時の担当者でした。

オシャレな装いの人でした。

装いだけがオシャレだったわけではなく、センスあふれる文章を書かれます。

もう長くお会いしないのですが、どうなっておられるかな?

もう14年ですから、この葉書に書き添えておられるように「おばちゃん」になられているのかな?

この14年間には、彼女にも人生の変遷があったようですが…。

いや、あんなにオシャレだったので、きっと今も若々しいお姉さんなのでしょう。

しかし、この期間中に行けるかなあ?

ちょっと無理かも?

行けなかったらゴメンナサイ、牧ちゃん。

←クリック

←クリック山本さんは元「KOBECCO」の編集員さんです。

もう14年前になりますが、わたしが連載のページを持たせて頂いた時の担当者でした。

オシャレな装いの人でした。

装いだけがオシャレだったわけではなく、センスあふれる文章を書かれます。

もう長くお会いしないのですが、どうなっておられるかな?

もう14年ですから、この葉書に書き添えておられるように「おばちゃん」になられているのかな?

この14年間には、彼女にも人生の変遷があったようですが…。

いや、あんなにオシャレだったので、きっと今も若々しいお姉さんなのでしょう。

しかし、この期間中に行けるかなあ?

ちょっと無理かも?

行けなかったらゴメンナサイ、牧ちゃん。

図書館に行ったついでにちょっと郷土資料館を覗いてみました。

廊下に「西宮歴史調査団」のパネル展示がありました。

その中の「地蔵班」の写真に「えっ!?」でした。

わたしが写っているではないか!

そして、わたしが昔写した写真があるではないか!

これにはtunekoもhitoshiもkiyoも写っている。

そうか、これは学芸員の細木さんの仕事だ。

それなら了解です。

廊下に「西宮歴史調査団」のパネル展示がありました。

その中の「地蔵班」の写真に「えっ!?」でした。

わたしが写っているではないか!

そして、わたしが昔写した写真があるではないか!

これにはtunekoもhitoshiもkiyoも写っている。

そうか、これは学芸員の細木さんの仕事だ。

それなら了解です。

わが愛するぶんぶんさんがyoutubeに。

パントマイムマジック★道化師ぶんぶんちゃん?

不思議な縁でおつきあいいただいている、「東北の女道化師」(ドリアン助川さん命名)のパフォーマンスです。

パントマイムマジック★道化師ぶんぶんちゃん?

不思議な縁でおつきあいいただいている、「東北の女道化師」(ドリアン助川さん命名)のパフォーマンスです。

久しぶりに「今津歴史塾」へ参加してきました。

「甲子園文化村とドラマ『愛子』」です。

図書館からお借りして来て読んだ、佐藤愛子さんの自伝小説『愛子』を中心に甲子園辺りの歴史を勉強しました。

あのテレビドラマ「愛子」は、小説「愛子」を元にしているとはいえ、ストーリーはその通りではなかったとのこと。

そうだったのか、といった感じ。道理で小説を読んでもテレビドラマを思い出せなかったはずだ。

もし先日のこのブログで「そうそう、その通り、思い出した」なんて書いていたら恥ずかしいところだった。

愛子が住んだ家の写真もこのテキストには載っています。

そして、現在のその場所に、往時の石垣が残っている写真も。

このテキストを用意して下さった講師の曲江さんの努力に頭が下がります。

この「今津歴史塾」は定員わずか15人の勉強会です。

そして、曲江さんには講師料は入りません。

ご自分を宣伝しようともなさいません。自己顕示欲がないのです。

純粋に郷土の歴史を勉強して、参加者に披露して下さるという会です。

いいですねえ。清々しいです。

講座、録音させて頂きました。

「甲子園文化村とドラマ『愛子』」です。

図書館からお借りして来て読んだ、佐藤愛子さんの自伝小説『愛子』を中心に甲子園辺りの歴史を勉強しました。

あのテレビドラマ「愛子」は、小説「愛子」を元にしているとはいえ、ストーリーはその通りではなかったとのこと。

そうだったのか、といった感じ。道理で小説を読んでもテレビドラマを思い出せなかったはずだ。

もし先日のこのブログで「そうそう、その通り、思い出した」なんて書いていたら恥ずかしいところだった。

愛子が住んだ家の写真もこのテキストには載っています。

そして、現在のその場所に、往時の石垣が残っている写真も。

このテキストを用意して下さった講師の曲江さんの努力に頭が下がります。

この「今津歴史塾」は定員わずか15人の勉強会です。

そして、曲江さんには講師料は入りません。

ご自分を宣伝しようともなさいません。自己顕示欲がないのです。

純粋に郷土の歴史を勉強して、参加者に披露して下さるという会です。

いいですねえ。清々しいです。

講座、録音させて頂きました。

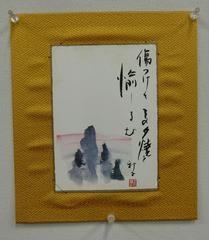

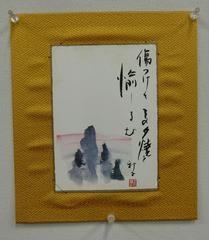

神戸文学館に用事があって行ってきました。

丁度「昭和の川柳百人一句展」というのをやっていたので、ついでに見てきました。

我が新子さんのもありました。

この句、わたしに覚えがありません。

館長さんに「句集に入ってますかねえ?」とお尋ねすると

「全句集には入ってるでしょうが」とのこと。

「傷つけてその夕焼けを愉しまむ」、わたしは新子さんらしい、いい句だと思うのだが、人によれば「なんで新子さんはこの句を選んだんたろう?そんなにいい句ではないのに」という人もあるらしい。まあ、取りようは人それぞれですから…。

帰りに珍しい光景を見ました。

ブタの散歩です。こんな黒い斑点模様があるブタは初めて見た。

飼い主の男性に話を聞くと、ベトナムで買ったミニブタなのだと。

世界で二番目に小さなブタということでした。

触ってみたけれど、我関せずとおとなしいものでした。

しっかりとした毛が生えていましたよ。

これはまだ子どもだが、大きくなっても100キロを超えることはないとのこと。

名前を聞くと、「ブ~ブ~です」と。

あら、当たり前の名前だ。

オスとのことだが、

「家にはメスの黒ブタがいて、でも一度に二匹の散歩は無理なので」と。

しかしなあ、動物園の前にこんなのがいたら、てっきり逃げてきたのかと思ってしまう。ここは王子動物園のそばの交差点です。

丁度「昭和の川柳百人一句展」というのをやっていたので、ついでに見てきました。

我が新子さんのもありました。

この句、わたしに覚えがありません。

館長さんに「句集に入ってますかねえ?」とお尋ねすると

「全句集には入ってるでしょうが」とのこと。

「傷つけてその夕焼けを愉しまむ」、わたしは新子さんらしい、いい句だと思うのだが、人によれば「なんで新子さんはこの句を選んだんたろう?そんなにいい句ではないのに」という人もあるらしい。まあ、取りようは人それぞれですから…。

帰りに珍しい光景を見ました。

ブタの散歩です。こんな黒い斑点模様があるブタは初めて見た。

飼い主の男性に話を聞くと、ベトナムで買ったミニブタなのだと。

世界で二番目に小さなブタということでした。

触ってみたけれど、我関せずとおとなしいものでした。

しっかりとした毛が生えていましたよ。

これはまだ子どもだが、大きくなっても100キロを超えることはないとのこと。

名前を聞くと、「ブ~ブ~です」と。

あら、当たり前の名前だ。

オスとのことだが、

「家にはメスの黒ブタがいて、でも一度に二匹の散歩は無理なので」と。

しかしなあ、動物園の前にこんなのがいたら、てっきり逃げてきたのかと思ってしまう。ここは王子動物園のそばの交差点です。

『寺島珠雄 詩・エッセイ集』を読んでいて思った。

「神戸詩人クラブ事件」について少し書かれているが、やはり「あいまいのまま」ということが書かれている。

「事件当事者の小林さんがなぜ執筆しなかったのか、そこは全然わかっていない…」などと。

このこと一度書いておきましょう。

といってもわたしは全く当事者ではありません。

宮崎翁が『歴史と神戸』誌にかなりはっきりと書いておられるので。

まあ、その前(『歴史と神戸』97号)に落合重信さんが書いておられるのだが。

その落合さんの書かれたものを下敷きに宮崎翁が書いておられるのが、『歴史と神戸』266号(2008年2月)。

読みにくいでしょうから、興味のある人だけ二段クリックでどうぞ。

これが「神戸詩人クラブ事件」に関する最もハッキリと書かれたものでは?

宮崎翁もこれ以上は書けなかったのでしょうね。

しかし、文章の最後をこんな風に締めておられます。

「※能弁で、有名人志向癖があり、裏面工作に長けた小林は、例えば宮崎辰雄・神戸市長や土井芳子・神戸婦人団体協議会会長など有力者に依頼して兵庫県文化賞の推薦状を作成して、選考委員会に提出、富田砕花選考委員に見破られ、翌年再度の自薦(?)には、砕花も根負けして授賞に合意、それを機会に委員を辞任するという挿話を生むような人物だった。戦時中内務省警保局(特高を所管)官僚だった金井元彦や同じ内務官僚だった坂井時忠の兵庫県知事時代には、十指を数える委員の肩書を持っていた。」

「神戸詩人クラブ事件」について少し書かれているが、やはり「あいまいのまま」ということが書かれている。

「事件当事者の小林さんがなぜ執筆しなかったのか、そこは全然わかっていない…」などと。

このこと一度書いておきましょう。

といってもわたしは全く当事者ではありません。

宮崎翁が『歴史と神戸』誌にかなりはっきりと書いておられるので。

まあ、その前(『歴史と神戸』97号)に落合重信さんが書いておられるのだが。

その落合さんの書かれたものを下敷きに宮崎翁が書いておられるのが、『歴史と神戸』266号(2008年2月)。

読みにくいでしょうから、興味のある人だけ二段クリックでどうぞ。

これが「神戸詩人クラブ事件」に関する最もハッキリと書かれたものでは?

宮崎翁もこれ以上は書けなかったのでしょうね。

しかし、文章の最後をこんな風に締めておられます。

「※能弁で、有名人志向癖があり、裏面工作に長けた小林は、例えば宮崎辰雄・神戸市長や土井芳子・神戸婦人団体協議会会長など有力者に依頼して兵庫県文化賞の推薦状を作成して、選考委員会に提出、富田砕花選考委員に見破られ、翌年再度の自薦(?)には、砕花も根負けして授賞に合意、それを機会に委員を辞任するという挿話を生むような人物だった。戦時中内務省警保局(特高を所管)官僚だった金井元彦や同じ内務官僚だった坂井時忠の兵庫県知事時代には、十指を数える委員の肩書を持っていた。」