「砕花をめぐる文豪と文化人」展を見に芦屋市民センターへ行ってきました。

久しぶりです。

この景色も懐かしい。

もう何年になるかなあ?宮崎翁の言葉に関する教室にしばらく通ったのは。あの頃は翁もまだまだお元気だった。

そして、杉山平一先生の講演もここで聞いたのだった。

その講演が終わって、先生からグリルに誘われてコーヒーをご馳走になりながらお話をお聞きしたのだった。

その内容は忘れたが、思えばぜいたくな時間だった。

今回の企画展示は3階の会場。

そして、わたしが提供している、砕花さん愛用の帽子。

これ、アイルランド製の高級品なのです。アイルランドはイエーツなど有名詩人を輩出しており、砕花翁もご研究だったと。

展示の説明の中に「宮崎修二郎」とありますが、

これは「宮崎修二朗」が正しいです。

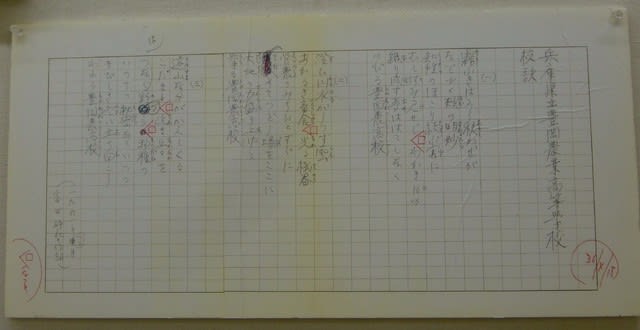

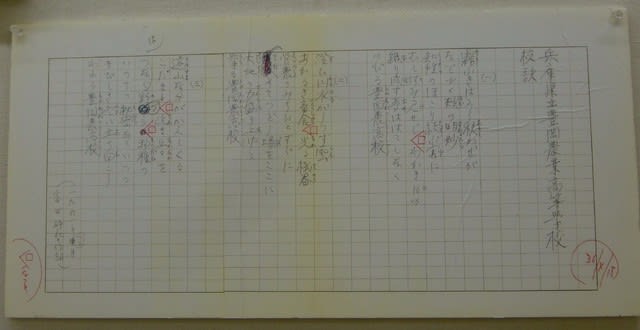

この展示物にわたし、見覚えがありました。

「兵庫県立豊岡農業高等学校校歌」の原稿です。

家に帰ってきて調べてみました。

わたしが宮崎翁から頂いている直筆原稿です。

見比べてみて一瞬、「おんなじや!」と思ったのですが、微妙に違います。

同じのを二枚書かれたということ?

どうやら、わたしが持っているものの方が先に書かれていて、それを清書したのが展示のものということなのでしょう。

清書といっても推敲の痕までが同じ。あ、そうか、2枚同じのを書いてから、訂正があったということなのでしょうね。

だから双方の同じところが同じように訂正されている。それでわたしが、どちらかがコピー?と思ったのでした。

でも、そのころは多分カラーコピーなんて簡単にはできなかったでしょう。しかし見事に同じ字で書かれている。

砕花翁、集中力が並ではないですね。

あ、もしかしたら、この2枚ともが砕花翁の手元に残されていたのかも。きっとそうだ。

そして、ちゃんとしたものを1枚書かれて、それはこの兵庫県立豊岡農業高等学校に渡されたのだろう。

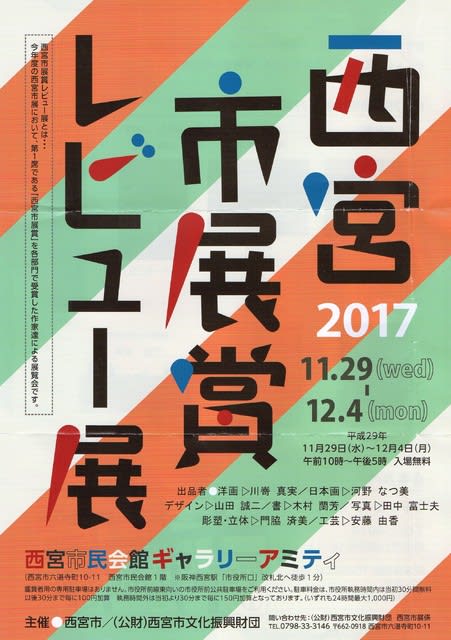

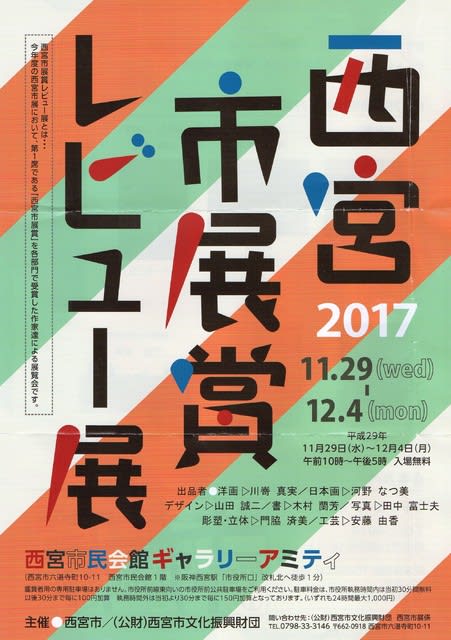

10月1日には、センターの隣のルナホールで「富田砕花と谷崎潤一郎」と題した催しがあります。

谷川俊太郎さんがお見えになって講演なさいます。

同時にたかとう匡子さんもお話をなさいます。

その資料にわたしちょっとご協力させていただいています。

わたし、招待券を戴いていましたが、孫の運動会にも招かれていて、孫の方を優先したいと思います。

ちょっと残念。

この会場のすぐ近くの国道2号線に「業平橋交差点」というのがあるのですが、

ここでkohが幼児のころ迷子になりかけた(いや、なっていた)のでした。

芦屋の桜まつりで大変な人ごみの中でした。

奇跡的といってもいいような形でわたしが見つけたのでした。

今思い出してもぞっとする。

よく事故に遭わなかったものだ。

「KOBECCO」に浮世絵のページを持っておられる、N右瑛さんの「シエリト・リンド」

「KOBECCO」に浮世絵のページを持っておられる、N右瑛さんの「シエリト・リンド」

K林欣子さん「糸あやつり」

K林欣子さん「糸あやつり」 O倉恒子さん、「神戸の街角」

O倉恒子さん、「神戸の街角」 Y口恵子さんの「路地」です。なぜか気になりました。絵の奥へ行ってみたいような。

Y口恵子さんの「路地」です。なぜか気になりました。絵の奥へ行ってみたいような。

わたしはこれの右下の写真に興味がわきました。

わたしはこれの右下の写真に興味がわきました。

この景色も懐かしい。

この景色も懐かしい。