清荒神駅

快晴の土曜日、宝塚へ行ってきました。珍しく清荒神駅が賑わっていました。

ポカポカ陽気、小春日和というより大春日和でしょうか。歩くと汗ばむほど。

杉山平一先生の「生誕100年記念展」を見に。

前に一度見ましたが、後半で展示品が増えているのです。

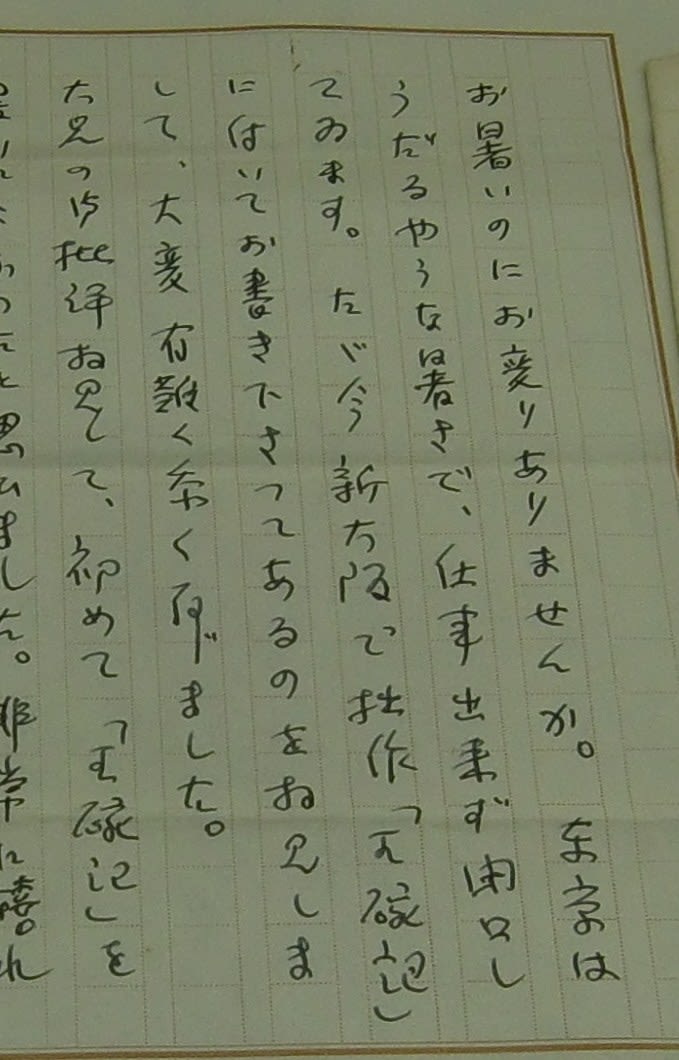

織田作之助からの書簡が何点か。

線路の左手に宝塚図書館。清荒神駅のそばにあります。

線路の左手に宝塚図書館。清荒神駅のそばにあります。

快晴の土曜日、宝塚へ行ってきました。珍しく清荒神駅が賑わっていました。

ポカポカ陽気、小春日和というより大春日和でしょうか。歩くと汗ばむほど。

杉山平一先生の「生誕100年記念展」を見に。

前に一度見ましたが、後半で展示品が増えているのです。

織田作之助からの書簡が何点か。

線路の左手に宝塚図書館。清荒神駅のそばにあります。

線路の左手に宝塚図書館。清荒神駅のそばにあります。

この前出て来た、杉山平一先生の随想の切り抜き。

神戸新聞の読者文芸欄に不定期に載せておられたもの。

読みやすくするため、クリヤーブックを買ってきて収めました。

これでもう一度読み直しがしやすくなります。

このクリヤーブック、昨夜買ってきたのですが、さて収め始めると、「あれ、全部収まるのかなあ?」と疑問が。

しかし、見事に収まったのでした。

丁度40枚。

もっと書いておられたのでしょうが、わたしが切り抜いていたのはこれだけ。

神戸新聞の読者文芸欄に不定期に載せておられたもの。

読みやすくするため、クリヤーブックを買ってきて収めました。

これでもう一度読み直しがしやすくなります。

このクリヤーブック、昨夜買ってきたのですが、さて収め始めると、「あれ、全部収まるのかなあ?」と疑問が。

しかし、見事に収まったのでした。

丁度40枚。

もっと書いておられたのでしょうが、わたしが切り抜いていたのはこれだけ。

昨日の「杉山平一生誕100年記念展」だが、この展示品。

三好達治からの礼状。

下の説明のようなもの。「木炭」もそうだが、最後の「以下」も「机下」でしょう。ほかにも何カ所か不審な箇所が…。

これなら無かった方が良かったかな?

それと、図書館の中のこの場所が初めての人には分かりにくい。

家内を連れて行ったのだが、知っていたわたしがサッサ、サッサと奥へ奥へと行くものだから「どこ行かはるんやろ?と思っていた」と。せっかくの素晴らしい企画ですので、図書館の入り口近辺に目立つ案内を設置しておいてほしいですね。

三好達治からの礼状。

下の説明のようなもの。「木炭」もそうだが、最後の「以下」も「机下」でしょう。ほかにも何カ所か不審な箇所が…。

これなら無かった方が良かったかな?

それと、図書館の中のこの場所が初めての人には分かりにくい。

家内を連れて行ったのだが、知っていたわたしがサッサ、サッサと奥へ奥へと行くものだから「どこ行かはるんやろ?と思っていた」と。せっかくの素晴らしい企画ですので、図書館の入り口近辺に目立つ案内を設置しておいてほしいですね。

宝塚の中央図書館で開かれている「杉山平一生誕100年記念展」に家内と行ってきた。

「火曜日」のための草稿を携えて。電車の中で推敲してました。

写真撮影とブログアップの許可を得ましたので、多数の写真はmixiのアルバムにアップしました。わたしのmixiブログからご覧ください。

すみません、このgooブログにまだ慣れてなくて、たくさんの写真を手際よくアップする方法が見つからないのです。

一部キャプションに不審なことがありましたので学芸員さんにアドバイスさせて頂きました。

この三好達治からの手紙。

キャプションはこうです。

米2俵とあります。

違いますね。木炭です。

学芸員さんは「二俵」ときたら当然「米」だと思いこんでしまわれたようで。

「早速訂正しておきます」と仰っていました。

他にもちょっと気になるところはありましたが…。

ところで、面白いことが。

図書館は清荒神駅の前にあります。せっかくですのでわたしたちは先に清荒神さんにお参りしました。

帰りに参道の寿司屋さんで昼食を済ませてから図書館へ。

その帰り、電車に乗ったら、なんとこの前「輪」に来店下さったTさんが斜め前に坐っておられた。

聞くと彼女は、先に図書館の杉山展を見に行き、後、荒神さんにお参りした帰りなのだと。

見事な行き違いでした。

あ、それからもう一つ。

ここの図書館の書架には『コーヒーカップの耳』が置いてあります。

その隣には「火曜日」同人、芦田はるみさんの『雲ひとつ見つけた』も並んで。彼女は宝塚の住人です。

その隣には「火曜日」同人、芦田はるみさんの『雲ひとつ見つけた』も並んで。彼女は宝塚の住人です。

「火曜日」のための草稿を携えて。電車の中で推敲してました。

写真撮影とブログアップの許可を得ましたので、多数の写真はmixiのアルバムにアップしました。わたしのmixiブログからご覧ください。

すみません、このgooブログにまだ慣れてなくて、たくさんの写真を手際よくアップする方法が見つからないのです。

一部キャプションに不審なことがありましたので学芸員さんにアドバイスさせて頂きました。

この三好達治からの手紙。

キャプションはこうです。

米2俵とあります。

違いますね。木炭です。

学芸員さんは「二俵」ときたら当然「米」だと思いこんでしまわれたようで。

「早速訂正しておきます」と仰っていました。

他にもちょっと気になるところはありましたが…。

ところで、面白いことが。

図書館は清荒神駅の前にあります。せっかくですのでわたしたちは先に清荒神さんにお参りしました。

帰りに参道の寿司屋さんで昼食を済ませてから図書館へ。

その帰り、電車に乗ったら、なんとこの前「輪」に来店下さったTさんが斜め前に坐っておられた。

聞くと彼女は、先に図書館の杉山展を見に行き、後、荒神さんにお参りした帰りなのだと。

見事な行き違いでした。

あ、それからもう一つ。

ここの図書館の書架には『コーヒーカップの耳』が置いてあります。

その隣には「火曜日」同人、芦田はるみさんの『雲ひとつ見つけた』も並んで。彼女は宝塚の住人です。

その隣には「火曜日」同人、芦田はるみさんの『雲ひとつ見つけた』も並んで。彼女は宝塚の住人です。

今朝の新聞に記事が。いつもながら記事拝借お許しを。

記事を田中真治記者が書いている。

この記者さん、よく勉強しておられる。

以前「輪」にお見えになった時、わたしこうアドバイスしました。

「今、杉山先生が西宮の娘さんのお宅で生活なさってます。今のうちに取材なさったら?」と。先生は宝塚にお住まいだったが、体調を損なわれて、娘さんと一時的に同居なさっていたのだった。田中記者はその時、西宮支局に勤めておられた。今は宝塚支局です。

結局彼は忙しくしていて生前の杉山先生には会わずだったのでは?

記事を田中真治記者が書いている。

この記者さん、よく勉強しておられる。

以前「輪」にお見えになった時、わたしこうアドバイスしました。

「今、杉山先生が西宮の娘さんのお宅で生活なさってます。今のうちに取材なさったら?」と。先生は宝塚にお住まいだったが、体調を損なわれて、娘さんと一時的に同居なさっていたのだった。田中記者はその時、西宮支局に勤めておられた。今は宝塚支局です。

結局彼は忙しくしていて生前の杉山先生には会わずだったのでは?

杉山平一先生は1914年のお生まれ。

11月2日がお誕生日。

ということで、この11月2日が生誕100年というわけです。

そこで宝塚市がこのような催しをなさいます。ある人がパンフレットをお持ち下さいました。

いいですねえ宝塚市。

市長さんが杉山先生ファンなのです。

こちらに展示の内容が。

11月2日がお誕生日。

ということで、この11月2日が生誕100年というわけです。

そこで宝塚市がこのような催しをなさいます。ある人がパンフレットをお持ち下さいました。

いいですねえ宝塚市。

市長さんが杉山先生ファンなのです。

こちらに展示の内容が。

杉山平一先生の短いエッセーの切り抜きがたくさん見つかった。

神戸新聞の「読者文芸」欄に不定期に書かれていたもの。

1983年から1990年にかけてのもの。

三十数編ある。

もっとよく探せばまだあると思う。

途中三年ほどが抜けている。これはどこかにあるはず。

そしてこの前後のものもあるはずだ。

これらはどうやら本には収録されていない。

そういえば先生には「風媒花」にも一度、わずかな稿料で書いて頂いたことがあった。

そのようにアチコチに書かれたエッセーがまだたくさん本にならずに眠っているのだろう。惜しいなあ。ノアさん、なんとかして下さいませんか?

ちょっと読んでみると、さすがに面白い。

一つ紹介しましょう。

クリックしてお読みください。二段階で拡大します。

「親切の席」です。

この時先生69歳ぐらい。今のわたしよりお若い!

文の終わりにこんなことを書かれている。

「こんなことを気にするいやな老人の仲間になったかと思うと私の年齢が情けない。」

わたしはどうすりゃいいのだ?

神戸新聞の「読者文芸」欄に不定期に書かれていたもの。

1983年から1990年にかけてのもの。

三十数編ある。

もっとよく探せばまだあると思う。

途中三年ほどが抜けている。これはどこかにあるはず。

そしてこの前後のものもあるはずだ。

これらはどうやら本には収録されていない。

そういえば先生には「風媒花」にも一度、わずかな稿料で書いて頂いたことがあった。

そのようにアチコチに書かれたエッセーがまだたくさん本にならずに眠っているのだろう。惜しいなあ。ノアさん、なんとかして下さいませんか?

ちょっと読んでみると、さすがに面白い。

一つ紹介しましょう。

クリックしてお読みください。二段階で拡大します。

「親切の席」です。

この時先生69歳ぐらい。今のわたしよりお若い!

文の終わりにこんなことを書かれている。

「こんなことを気にするいやな老人の仲間になったかと思うと私の年齢が情けない。」

わたしはどうすりゃいいのだ?

今朝の神戸新聞にもう一つ興味深い記事が。

杉山平一先生の詩「一家」が引用されている。

神戸新聞の「正平調」は文学作品からよく引用しておられる。

杉山平一先生の詩「一家」が引用されている。

神戸新聞の「正平調」は文学作品からよく引用しておられる。

「宮っ子」の創設当時、宮崎翁が編集を指導されていた。そして誌面に大きく関わっておられた。

原稿も書いておられた。

そんな中に「文学の小道」という連載があった。

これの第6回に杉山平一先生のことを書かれている。

1983年10月号である。

http://miyakko-nishi.com/MIYAKKO-SYSTEM/Found_Page?gou=45&areacd=0&page=14

次のページに進むには、上部にある「NEXT」をクリックして下さい。

宮崎先生の文学紹介の文章、素晴らしいです。