お約束通り「七変人」のくだり、抜粋投稿する。

なにか、

先輩OT氏の「風景写真」を拝見しつつ、感ずるところが多い。

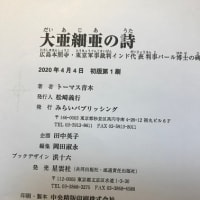

俳句を近代文芸にまで高めた明治の俳人「正岡子規」にあらためて敬意を表し、かつ親しみを込めて(実は、畏れながら)、司馬遼太郎先生の長編小説「坂の上の雲」から抜粋、記載する。

若き頃はことごとく避けて通ったみちなれど、すわ必要!と、感じた時が旬ならば、今一度の挑戦を試みたく、年甲斐もなく好奇心にて深き造詣の迷宮に入りたくなった。

あらためて我輩、ようやくここに至り(来年から)日本文芸の古典を紐解きたい。

嗚呼、良き先輩に恵まれることの幸せ、先輩からの感性を受け、我が若輩なる感性をも触発される。いかにも豊かな感性に接する機会ある事の「贅沢」さ加減、即ち、OT氏を先輩に持つ若輩者の我輩、贅沢な身分である。これ如何に素晴らしき環境か!

あれこれ、、、

こんな事、そんな事、

本日、あらためて想うのである・・・

| 坂の上の雲〈1〉文藝春秋このアイテムの詳細を見る |

坂の上の雲(第一巻)

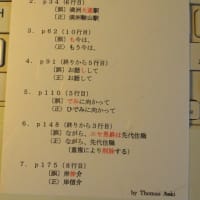

七変人(抜粋)P-186[文庫本]

― いったい、あしの頭はなににむいているのだろう。

ということが、子規の悩みであった。もっとも、苦手(ニガテ)なものはわかっている。学課の勉強であった。

「勉強せざるべからずとは絶えず思えり。されど学課はきらいなり」

と、子規は書く。語学ができないだけでなく、代数がどうしてもわからない。幾何は興味があった。しかし、その程度である。

生涯の大仕事としての哲学志望が、あきらめられなかった。しかしこの当時の大学予備門の若者たちの共通した性向として、日本一を欲した。哲学をやるからには、日本一の哲学者になりたい。

しかし子規の目から見れば、日本一はもうきまったようなものであった。同級の米山保三郎である。

が、あきらめられない。

秋が深み始めたある夜、子規は同宿の真之がその夜の勉強をおえたころを見はからって、

「相談があるんぞな」

と、もちかけた。その一件である。

「あしの頭は、哲学にむいとるか」

と真之にいった。

真之は、くびをかしげた。ものごとの追求力は、子規は常人よりすぐれている。

「しかし、考えを結晶させる力が乏しいようだな」

と、真之はいった。真之にいわせると、「考え」というものは液体か気体で、要するにとりとめがない。その液体か気体に理論という強力な触媒をあたえて固体にし、しかも結晶化する力が、思想家、哲学者といわれる者の力である。その力がなければその方面にはすすめない。

「それが弱そうじゃな」

と、真之はいった。

それをきいて子規はみるみる顔を赤くし、自己弁護をはじめた。

「弱いのではない。あしの胸中には、結晶化を妨げる邪魔者があるのじゃ」

「邪魔者とは、なんぞ」

「文芸じゃが」

と、子規はいった。

文芸とは、哲学とはおよそ両立しがたい精神の作用で、せっかく結晶しようという考えが、文芸によってさっさと流されてしまう。

「詩歌小説というものじゃ。もはやいまでは小説なくては夜もあけぬような気持ちになっている」

「されば、それをやればよかろうが」

と真之がいうと、子規はにがい顔をしてた。子規は旧藩主の好意でできた常盤会の給費を受けている。常盤会は、ゆくゆく大臣参議か博士になるような子弟のために金を出しているのであり、給費生が、詩人歌人あるいは小説家づれになることを好まないであろう。

子規がそれをいうと、真之が、

「俗なことをいうな」

と、大声を出した。子規もわれながら俗なことをいったとおもったのか、いよいよ顔を赤くした。

語り合っているうちに、子規が急に、

「淳さん、顔色のすぐれぬのはどうしたわけかねや」

と、伊予弁できいた。

真之は、苦笑し、

「じつは、あしもな」

なやんどるのよ、といった。

真之もよく似た悩みで、大学予備門にすすんだものの、このままでいいのか、ということであった。

ひとつは、兄好古のふところぐあいであった。まだ尉官の給料で弟を大学にやるというようなことは、不可能にちかい。

「くだらぬことを心配するな」

と好古はいうが、尉官の給料がやすいうえにあの大酒である。好古の酒は生理的な欲求で、それをやめるわけにはいかない。

さらに好古は、多数の将校から抜擢され陸軍大学校に入っており、戦術研究のためには外国の兵学書をとりよせねばならない。(p-186)

本来、ヨーロッパの文明国では、将校はふつう貴族の子弟がなる。給料をあてにせねばならぬような階層のものはすくなく、兵学研究のための書物購入にはかれらは湯水のように私費をつかうし、また尉官程度の者でも社交費は給料の数倍もつかうというのがふつうであった。いわば将校は、貴族の名誉職のようなものなのである。

ところが日本の陸海軍は貧乏士族の子弟が将校になった。

余談ながら、これは後年、ロシアの水兵たちをおどろかした。

― 日本はいい国だ。

とかれらはいったらしい。ロシアでは陸軍の兵隊や海軍の水兵は下層の農夫や農奴、牧夫のなるもので、その階級から将校になることは絶無といっていいほどまれであったが、日本にあってはいかなる階層でも一定の学校試験にさえ合格できれば平等に将校になれる道がひらかれている。

それはいい。

しかし書籍代までは国家がその費用を負担してくれないのである。好古はこの費用の捻出については、相当苦心をしているようであった。

(あしが大学へゆくというのは、やはりむりだな)

と、真之はおもうようになった。

― やめようか。

と、何度おもったかわからない。しかし兄には言いだしかねていた。言えばこの兄はいこじになって、

「金のことを考えるまに、少し利口なことでも考えろ」

というにきまっていた。

これが、真之の悩みの最大課題である。結局、学費無用の学校にゆきさえすれば即座に解決することであった。

学費無用の学校といえば、陸軍士官学校か、海軍兵学校である。

― ゆくとすれば、海軍だな。

とおもったりするのだが、かといって真之はいまのこの快適な学校生活をすてる気にはなれない。

「このまま大学へ行っても」

と、真之は急に話題をかえる気配を示したが、そのままだまってしまった。

子規はしばらく真之のつぎの言葉を待ったが、やがて問いかえした。

「なんのことだ、このまま大学へ行っても、とは?」

「いや、な。このまま大学へ行って学士になっても、たいしたことはないということさ」

「なにを言いだしたのだ」

「おれはな」(p-188)

と、真之はいった。

「升さんとおなじで、うまれたからには日本一になりたい」

「たれでもだ」

と子規はいった。それが国家草創期におけるえらばれた青年たちの共通のねがいであろう。この点、子規は哲学青年兼文学青年であっても、時代の子であるだけにその志向はひどく陽気で、懐疑も皮肉も屈折も感じていない。なにしろ「朝ニアッテハ太政大臣、野ニアッテハ国会議長」とおもって東京に出てきた青年なのである。

「年々学士がふえてくる」

と、真之がいった。

「そりゃふえるだろう」

「学士なんざ、めずらしがられていることでこそ、工科の学士は卒業早々に鉄橋を架けたり、医科の学士はすぐさま病院長になったりしたが、これからはそうはいかぬ」

「なるほど」

子規は、大まじめな顔でうなずいた。

そのとおりだとおもった。一つは学問を拓(ヒラ)くにしても、草創期の連中はとくであり、その学問を外国からもってかえるだけでそのまま日本一の権威になれる。

「たとえば加藤さんや山川さんでもそうだ」

と、真之はいった。

加藤さんとは、いま大学の総理に任じている加藤弘之のことである。但馬出石(タジマイズシ)藩の出身で、はじめ蘭学を学び、蘭学をもって幕府につかえ、蕃書(バンショ)取調所の教授になった。ところが、時勢をどう見ぬいたのか、幕末の騒乱期にドイツ語を独学した。当時、ドイツ語などをまなぶ者は加藤弘之ひとりであった。維新後蘭学がすたるや、わが国ドイツ学の唯一の権威として尊ばれ、新政府に召され、さらにドイツ哲学の最初の輸入者になった。

教授の山川健次郎にしてもそうであった。会津藩士の家にうまれ、会津若松の落城直後、のまず食わずで東京へ出、やがて渡米し、苦学して物理学をまなんだ。

「われわれは遅くうまれすぎたのだ」

と、子規はいった。

「しかし、かれら先人のやらぬ分野がまだあるはずだがな。それが学問でなかっても」

と、子規はいう。

真之も、それを考えている。

(海軍が、それに近いな)

と、真之はおもった。

しかしそのような方面に心を動かしているということは、真之はおくびにも出さなかった。出せば、なにやら子規に対して裏切るような、そういう後ろめたさがあった。

この時期から、友人間における真之の印象がにわかに冴えなくなっている。

― あの男、からだでもわるいのか。

と、ひとが同宿の子規にきいたりした。

「いや、あいかわらずの大めしだ」

子規はそう答えた。同宿の子規の目から見れば真之の様子はふだんのとおりであった。

以前とかわったといえば、子規の文芸趣味が伝染(ウツ)ってその種の書物をやたらに読みはじめたことであり、この点、子規は、

― あしと同病になった。

と、むしろよろこんでいる。

文芸趣味という点でいえば、子規は終生のこのみとして色恋をあつかったものを好まず、特にそれが卑猥に堕しているものを好まなかったが、真之はなんでも手あたりしだいに読んだ。とくに浄瑠璃本をこのんだ。

「おそらく浄瑠璃本のよみすぎだろう」

と、子規は、真之の様子がわりについて仲間にそう説明した。

が、真之にとってはそれどころではない。

(おれは本来、この世界にいる人間ではあるまいか)

と、自分の文芸趣味についてそう考えつつも、そうはできぬ自分の境遇との板ばさみについて悩んでいた。

子規は、気づかなかった。

ある夜、ふたりで古今東西の文学について論じあったあげく、子規は昂奮し、

「淳さん、栄達をすててこの道をふたりできわめようではないか」

といったとき、真之にもその昂奮がのりうつり、

「あしもそうおもっとった。富貴なにごとかあらん。功名なにごとかあらん」

と早口にいった。戯作小説のたぐいの世界に入るということは、官吏軍人学者といった世界を貴(とうと)しとするこの当時にあっては生娘が遊里に身をしずめるような勇気が要った。

「立身なにものぞ」

と、子規はいう。

「あしもな、淳さん、松山を出てくるときにはゆくゆくは太政大臣になろうとおもうたが、哲学に関心を持つにおよんで人間の急務はそのところにないようにおもえてきた。どうもあしにはまだよくわからんが、人間というのは蟹が甲羅(こうら)に似せて穴を掘るがように、おのれの生まれつき背負っている器量どおりの穴をふかぶかと掘ってゆくしかないものじゃとおもえてきた」

「升さんのこうらは文芸じゃな」

(となれば、あしはどうだろう)

とも、真之はおもわざるをえない。それほどの才があるか。

(ある)

ともおもえる。うぬぼれていえば子規以上のようにおもえる。しかしその戯作者や詩文の徒の生活を考えてみると、よくは知らぬながらともかくも書斎にこもり、明窓(めいそう)にむかい、浄机(じょうき)に硯(すずり)をのせて日常をすごしているとすれば、どうも自分の肌合とはちがうようであった。

ついに、兄の好古に相談してみることにした。ところが、兄の下宿への道がわからない。

好古は陸大に入ったあと、市ヶ谷から通うのが不便だったため、陸代の校舎に近いところに下宿を移していた。

結局、陸大にゆくことにした。

夕刻、門前で待っていると、陸軍騎兵隊大尉の服装をつけた好古が、騎馬で出てきた。

「兄(あに)さん」

といって駆けよると、好古は用件もきかずに、

「淳、くつわ(轡)をとれ」

と、命じた。陸大に入ると馬丁(ばてい)がつかないから好古はいつも徒歩でかよう。が、きょうはひさしぶりで馬に乗って騎兵連隊の営庭をひと駆けしようとおもい、門を出た。さいわい、門前に真之がいた。

「兄さん、馬はいやぞな」

と真之はしぶった。馬という動物にさわったこともないし、ましてくつわをとる技術も知らない。

「ええんじゃ。ただうしろから遅れぬようについてくればええ」

好古はそう言いすてると、馬を早めた。真之は駆けだした。

途中、息が切れた。馬場先門の陸軍用地のあき地のそばにたどりついたころには顎が前へ出ていた。

(天下の予備門の書生もこれでは台なしだ)

とおもい、友人にこの光景だけは見られたくないとおもった。

やがて八重洲一丁目の営庭までくると、好古はふりかえり、

「なあ、淳。その叢(ぼさ)でやすんでおれや」

と言い、拍車を入れて駆けだした。

真之は、兄の馬術を見ることができた。なるほどひとが評判するだけあってみごとなものであった。

小一時間ばかり見物していると、好古の姿が見えなくなった。程なく徒歩であらわれた。真之の想像するところ、あの馬はおそらくここの馬で好古はそれを返してきたのであろう。

好古は真之のかたわらの樹に近づくと、無意識のような動作で前をはずし、放尿しはじめた。

「兄さん、ここは兵営ぞな」

と、真之のほうが心配して注意した。

「なるほど」

好古もそれに気づいたらしい。が、やめるわけにもいかず、

「これは、秋山家の遺伝じゃな」

と、苦笑した。父もそうであり、このひとの立ち小便は松山でも有名であった。

やがて好古がやってきて、芝の上に腰を下ろした。軍服のそで口がすりきれている。

「用か」

「いいえ、相談です」

と、真之はいった。好古はうなずき、連れ立って門を出、町で酒を買った。

好古のこんどの下宿も、離れである。沓(くつ)ぬぎがあって、あがると三畳である。そのつぎの部屋に好古は起居していた。

あいかわらず、道具がない。たんすかもないから壁はむきだしであり、床ノ間には掛軸もかかっていない。将校行李がひとつ、床ノ間においてある。

好古は、手酌でのんでいる。徳利から湯のみに酒をつぎ、はじめのうちは三分もたつともうからになっている。

「大学予備門をやめたいというのか」

と、好古念を押し、あとは、炯々(けいけい)とまわりを見まわしながら酒を飲む。真之はこの、兄の一種の豪宕(ごうとう)な飲酒の気分がすきで、

― 人格の韻律を感じさせる。

などと子規にいっていたりしていたが、いまのばあい真之はだまってかしこまっているほかない。

「なぜやめたいのだ。みじかくいってみろ」

と、好古はいった。

― 授業料のことが心配で。

などとは、真之はいえなかった。いえば好古は一喝(いっかつ)するにちがいない。

「兄さん、うかがってもいいですか」

「なんだ」

「人間というものはどう生きれば」

よろしいのでしょう。と真之はおそるおそる、兄の心底をそんな質問でたたいてみた。人間はなぜ生きているのか。どう生きればよいか。

「人間?いや、これは」

好古は顔をなで、

「むずかしいことを言やがる」

下唇を突き上げた。おらァな、いままでどう自分を世の中で自立させてゆくか、そのことだけで精いっぱいで、土の底の根もとのことまでは考えがおよばんじゃった。

「いまやっと自立し、齢も二十台の半ばを数年すぎ、そのことをときに考えることがある。が、おれの得た思案は、お前の参考にはならぬ」

「なぜです」

「わしは日本陸軍の騎兵大尉秋山好古という者で、ざんねんながらばく然とした人間ではない」

「ばく然とした人間とは?」

「たとえば、書生よ」

書生の立場ならば、人間ということについての思案も根元まで掘り下げて考えることができるが、すでに社会に所属し、それも好古の場合陸軍将校として所属と身分が位置づけられてしまっている以上、「人間はどうあるべきか」という普遍的問題は考えられず、「陸軍騎兵大尉秋山好古はどうあるべきか」ということ以外考えられない。

「そうだろう?」

と、好古は湯のみをとりあげた。

「それでもいいんです。陸軍騎兵大尉秋山好古はどうあるべきか」

「書生の参考にはならないぜ」

「聞きようによります」

「なるほど」

と、好古は湯のみをおいた。

好古は考えている。途中、真之が、

― 兄さん。

といいかけたが、好古はちょっとにらみつけて黙殺した。ここはよく考えねばならない。好古は、この弟にとって教師だと自認してきた。だからいいかげんなことはいえないし、このばあいとくに真之の生涯にかかわるだけに、思慮をかさねねばならない。

やがて、

「おれは、単純であろうとしている」

と、好古はいった。さらに、

「人生や国家を複雑に考えてゆくことも大事だが、それは他人にまかせる。それをせねばならぬ天分や職分をもったひとがあるだろう。おれはそういう世界におらず、すでに軍人の道をえらんでしまっている。軍人というものは、おのれと兵を強くしていざ戦いの場合、この国家を敵国に勝たしめるのが職分だ」

― 負ければ軍人ではない。

と、好古はいう。

「だからいかにすれば勝つかということを考えてゆく。その一点だけを考えるのがおれの人生だ。それ以外のことは余事であり、余事というものを考えたりやったりすれば、思慮がそのぶんだけ曇り、みだれる」

― それで?

という顔を真之はしてみせた

「それだけさ。おれがこの世で自分について考えていることは。― 」

「あしのことは、どうなります」

「知らん」

好古は、にがい顔でいった。あしのことはあしが考えろと言いたい。

「それで、兄さんは軍人に適(む)いているとご自分でお考えですか」

「そう考えている。むいていなければさっさとやめる。人間は、自分の器量がともかくも発揮できる場所をえらばねばならない」

「それなんじゃが。兄さん」

と、真之はいった。

「あしは、いまのまま大学予備門にいれば結局は官吏か学者になりますぞな」

「なればよい」

「しかし第二等の官吏、第二等の学者ですぞな」

― ふむ?

と、好古は顔をあげ、それが癖で、唇だけで微笑した。

「なぜわかるのかね」

「わかります。兄さんの前であれですが、大学予備門は天下の秀才の巣窟です。まわりをながめてみれば、自分が何者であるかがわかってきます」

「何者かね」

「学問は、二流、学問をするに必要な根気が二流」

「根気が二流かね」

「おもしろかろうがおもしろくなかろうがとにかく耐え忍んで勉強してゆくという意味の根気です。学問にはそれが必要です。あしはどうも」

と、真之は自嘲した。

「要領がよすぎる」

― あしは要領がよすぎる。

ということばには、真之の自嘲と、それとは逆にひそかな誇りがこもっている。

一種天才的なかん(勘)があって、真之は学校の試験などの場合、やまをあてる名人であり、予備門のなかまから、

「試験の神様」

というあだながつていた。いざ試験勉強になると、その試験範囲のなかの要点を見きわめ、あとはすざましいほどの数夜の徹夜でやりあげてしまう。そのとき友人たちにも、「これとこれが出る」とおしえるのだが、それがかならずといっていいほど的中した。

― なぜ、そのようにあたるのだ。

と友人がきくと、真之は、自分が教師になったつもりで検討するのさ、といった。さらに教師にはすきこのみがある。それも参考にする。ついで過去の統計も必要だ。それは上級生にきけばわかる。

「そのあとは、かんだな」

と、真之はいう。そういうかんが、真之にはかくべつに発達しているらしく、そのことは自分でも気づいている。

(あしは、軍人になるほうが)

と、ひそかにおもったりした。

学者になるにはむかない。学問は根気とつみかさねであり、それだけで十分に学者になれる。一世紀に何人という天才的学者だけが、根気とつみかさねの上にするどい直観力をもち、巨大な仮説を設定してそれを裏付けする。真之は学問をするかぎりはそういう学者になりたかったが、しかし金がない。学問をするには右の条件のほかに金が要るのである。

「なるほど、要領がいいのか」

好古は、真之の自己分析をまじめにきいてやった。そのあと「学問には痴(こ)けの一念のようなねばりが必要だが、要領のいい者はそれができない。」といった。が、かといって好古はこの弟のことを、単に要領がいい男とはみていない。思慮が深いくせに頭の回転が早いという、およそ相反する性能が同一人物のなかで同居している。そのうえ体の中をどう屈折してとびだしてくるのか、不思議な直観力があることを知っていた。

(軍人にいい)

と、好古はおもった。

軍人とくに作戦家ほど才能を必要とする職業は、好古のみるとところ、他にないとおもうのだが、あるいはこの真之にはそういう稀有(けう)な適正があるかもしれぬとおもった。

「淳、軍人になるか」

と好古はいった。真之は、兄の手前いきおいよくうなずいた。が、よろこびは湧かなかった。軍人になることは、かれ自信がもっとも快適であるとおもっている大学予備門の生活をすてることであった。

子規の顔が、うかんだ。思わず涙がにじんだ。

(七変人の項、完)

人気blogランキングへ

ブログ全国区ランキング(Blog.with2)に参加しています。ランキングアップにご協力いただく為、下記バナーをクリック願います。