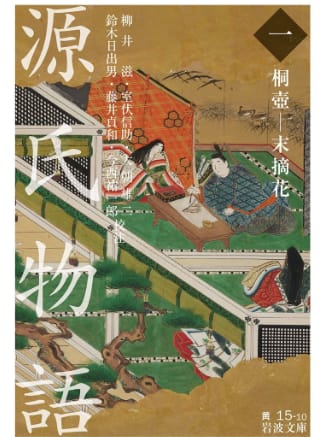

「いづれのおんときにか、女御、更衣、あまたさぶらひたまひけるなかに、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれてときめきたまふありけり」。

だれもが知る『源氏』の書き出しである。

そして、(重要なのはこのことなのだが)たいていのひとはここだけしか知らない。

冒頭いがいの一節が口をついてでてくるというひとは、おおかれすくなかれ『源氏』の玄人だ。

その知名度に比して、『源氏』にはいわゆる名言がすくない。

たいして『枕草子』や『徒然草』は名言の宝庫である。

その理由はまず『枕』や『徒然』にくらべて、『源氏』の古文が格段にむずかしいということがかんがえられる。

その長大なフレージング、形容詞の細かなニュアンスの厳密極まる使い分け、複雑な敬語の体系にくわえ、自在な省略技法が駆使される。

宮廷文学である『源氏』は17世紀のフランス文学が端的なかたちで発達させたようなプレシオジテを身上とする。たとえば「あやしきわざ」なる言い回しにスカトロジックな含意をもたせ(「桐壺」)、「人知れずおぼすこと」は妊娠をいみする婉曲語法である(「若菜」)といったぐあい。

角が立つ言葉は徹底して排除され、おおくのことが暗示に委ねられる。

人物の外見描写も(末摘花のそれを特殊な例外として)あたうかぎり切り詰められる。たとえば冒頭の「ときめきたまふ」いがいに桐壺の更衣の外見について知る手がかりはない。

そしてこれも暗示の技法のひとつである引歌がある。和歌の教養のない読者はあらかじめ門前払いにされる。(とゆうか、もともと作者は不特定多数の読者ではなく、はっきりと特定された、いわば顔の見える少数の読者たちだけに向けて書いていたのだが。宮廷文学とはそういうものである。)

たとえば、「なくてぞ」とか「しのぶの乱れ」とかの断片的なフレーズの絶妙な引用は、紫式部のサンプリングの才能を示してあまりある。

式部が現代に生きていたらカリスマ女DJとしてもてはやされたであろうことは受けあいだ。

そしてこれらの引用はそれじたいのことばのかっこよさというよりは、言われざる部分を隠すための引用であることによってよけいにクールだ。

こうしたかずかずの「引用」自体を『源氏』の名言とみなすことはじゅうぶんに許されよう。

さいきんでは本歌取りという技法が「知的財産権」の議論に絡めて問題にされるようであるが、笑止である。そもそも言葉とはコミュニケーションの手段としてしかありえないものであるかぎりでコモンズの最たるものであり、言葉にパテントなどありえないのだ。

閑話休題。

『枕』がいわば「キメ」のフレーズだらけなのにくらべて、『源氏』にはそうゆうキメのフレーズっぽいものがない。

紫式部の美学がそういうものを許さなかった。

とくていの言葉が文章ぜんたいのながれから浮き立ってしまうことをかのじょはよしとしなかった。

たとえていえば、これみよがしのテクニック満載のオーソン・ウェルズとかヒッチコックよりも、ハワード・ホークスのようなスムースなストーリーテリングを理想としたのである。

ちょっと乱暴にいうなら、ウェルズやヒッチコックがキメのショットにすべてを収斂させていくのにたいし、ホークスの映画にはひとつのシーンぜんたいのなかで突出したショットがない。

ホークスの映画はショット単位ではなく、シーン単位であじわうべき映画である。

フラッシュバックやクロースアップや極端なアングルの不在もこういうストーリーテリングのひつぜん的な結果である。

そして『源氏』もまた、文単位というよりは、場面単位で物語ろうとする志向においてきわだっているようにおもわれる。

『源氏』の場面がきわめて視覚的に組み立てられていることはこれとむかんけいではないだろう。

読者の記憶にはことばづかいのひとつひとつよりも場面ぜんたいの「絵」が記憶に焼きつくように書かれているのだ。

もともと『源氏』の書き方そのものが、『絵巻』の量産をうながすような構造をもっていたのだ。

ひいては現代語訳の量産を。

というわけで、時代を継いでくちずさまされることによって名言化したフレーズがないことは、ぐうぜんではないのかもしれない。

とはいえ、『源氏』のことばの音楽性はサンプリングへの欲望をかきおこしつづけてきたにちがいない。

冒頭のフレーズにもどろう。

たとえば、「女御、更衣」「さぶらいたまひ」「きはには」「ときめき」「ありけり」と小刻みに同音を重ねていくリズムの妙はどうだ。

『源氏』からキャッチーなフレーズを抜き出していくことはいくらでもできるだろう。

「末摘花」あたりまでの巻からあくまでもランダムに引いていくと、

「まみなどもいとたゆげにて」

「露けき秋なり」

「くれまどふ心の闇」

「まことのうつはもの」

「あふさきるさにて」

「あだごとにもまめごとにも」

「あくがれまかりありく」

「なま人わろく爪はるれど」

「腰折文」

「霧ふたがりて」

「胸あらはに、ぼうぞくなるもてなし」

「わろきによれる容貌(かたち)を、いといたうもてつけて」

「笑の眉ひらけたる」

「人の身宿世」

「あなかま」

「わが結う下紐」

「いつき娘」

「この膝の上に大殿籠れよ」

「御けはいの漏りにほいくるをば」

「なま女ばら」

「かきたれ」

「かひなで」

「ねび人」

いかがでしょう。中間テスト勉強中の中高生が反応するレベルのくだらなさだが、いうまでもなくかれらの言語感覚の鋭さはゆめゆめあなどれない。

『源氏』のキーワードであるかどうか、作者の言葉か引用であるかどうかにはまったく頓着していない。たとえば「あふさきるさ」は万葉歌の引用である。

おもえば西鶴も和歌や謡曲をこんなかんじでよく引いてはいなかっただろうか。

「笑の眉ひらけたる」なんて、謡曲『鉢の木』幕切れの西鶴お気に入りのフレーズ「喜びの眉を開きつつ」をおもわせて味がある。

西鶴といえば、かれの同時代人にして好敵手の芭蕉はなかなかの源氏読みであったようだ。

源氏の引用というと、作中の和歌を引くのでないかぎり、上に述べてきたような理由によって、語句をちょくせつ引くというよりも、たんに巻名とか人物名を詠みこんだり、場面のイメージを踏んで本歌取りするといったやりかたがおおいのではあるまいか。芭蕉にもそうゆうのはすくなくないが、いっぽうで地の文の細部のことばづかいに見事に反応して俳諧に仕立てている例もある。

たとえば、「横笛」の巻の「たかうなをつと握り持ちて雫もよよと食ひ濡らし」なる一節を踏まえて「たかうなや雫もよよの笹の露」という句をひねり出している。

「新潮日本古典集成」の頭注によれば、「露」はいうまでもなく、「よよ」に竹の「節々(よよ)」をかけているという。

また、「箒木」の「月ごろ風病重きに堪へかねて、極熱の草薬を服し」をふまえて「水無月は腹病やみの暑さかな」と詠んでいる。

とうじ俳諧を嗜んだものはこのへんの引用にピンとくることを要求されていたということだろう。

「源氏見ざる歌詠みは遺憾」をふまえた「謡曲は俳諧の源氏」とは聞いたことがあるが、どうやら源氏そのものも俳諧師の必読書だったということのようだ。

隠れ名言みたいなものは実は探せばいくらでもあるようで、たとえば露伴が『芭蕉七部集』のなかで去来の「うき友にかまれて猫の空なかめ」という句にかんして、古今集の酒井人真の一首とともに「夕顔」の巻の「たとしへなく静かなる夕の空をながめたまひて」を引き合いに出して絶妙のコメントを加えているのを読んで以来、「夕顔」のフレーズは私にとって鳥肌ものの名言となっている。

いうまでもなく露伴という一読者、一注釈者がこの「名言」を創り出したのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます