|

2日かけてまず200ページ読んで、昨夜はとうとう最後まで読み通さずにおれなくなって、残りの200ページあまりを読み終え、 ふっとため息をついて本を閉じたら夜中の3時20分でした。 憲兵と特高が目を光らせていた。ずっと見張られる彼女の日々の恐怖。 今の北朝鮮が戦時中の日本のやり方をコピペしていることがよくわかる小説でもある。 無論、作者の桐野夏生が書いた小説だが、そんなように思わせる構成そのものも面白い。 |

阪急京都線の終点、河原町で下りて、四条大橋を渡って京阪電車の四条駅から七条へ。

七条駅の地上に出たところで相方からメールで、2番出口1分のインド料理屋の店名が来た。

800円のランチはカレーが2種類でスープとチャイもついている。値段なりに可もなく不可もなく。

自然に西宮北口の「デリーキッチン」のレベルの高さを思い出す。

京都国立美術館は七条駅から歩いて7分ほどで、かって正月に大的の弓を引いたことがある「三十三間堂」の真向かいにある。

最近は展示会では、ワンコイン払って「音声ガイダンス」セットを借りる価値があるのがよくわかったので、今回も使用した。

相当人は多かったが、幸いすべてを目の前で鑑賞できる範囲の混雑だった。

鑑賞する対象は700年の範囲のものだから驚く。「細川家」を維持すると言うことは「一つのシステム」を維持することと

同じだなと思いついた。脈略なく、「システム」は日本語でも「システム」と使われているが、大和言葉に直したら

どういう言葉がいいのかなあという考えが見てまわっているうちに浮かんだ。「拵え(こしらえ)」「構え(かまえ)」??

それにしてもこのコレクションは凄い。細川ガラシャや豊臣秀吉の自筆のレターにも驚いたが、1300年代の大型の

軍旗が残っていることも凄い。細川護煕理事長も音声ガイドの中で語っていたが、細川家は戦乱の時代にも

なにしろ大きな火事に会わなかったということは考えられない僥倖だったと。

侍大将と言えども、そもそもを言ってみれば、火つけや強盗の集団からはじまっている。しかし安定期が続くと

「美しいもの」を人の世の最善最上の価値あるものとみなして、それらを集めるパトロネージの精神が自然にこの列島にも現れた。

徳川260年の安定期のお蔭もあって、また細川家代々にも人を得て、これらの中国と日本の「美の極致」が今に残ったと言える。

時計を見ると館内に2時間半いたことになった。ずっと立ったまま、イヤフォーンの説明を聞きながら結構根を

詰めて見て歩いたので疲れ果て、三条大橋袂の舟橋屋に寄って固オカキを買うのは止めて、十三経由神戸線乗換の同じルートで神戸に戻った。

連続写真アルバム「細川家の至宝 京都国立博物館'11/11/16」 左下の をclickでスタート。

をclickでスタート。

|

茨木のり子さんのことをネットサーフィンしていたら、愛知県幡豆群吉良町(「人生劇場」を書いた作家・尾崎士郎の出身地であり、また、次郎長の兄弟分、吉良の仁吉が出たところ) にある「宮崎医院」のHPに出会いました。 いま、彼女は早くに亡くなった夫の故郷である山形県鶴岡市加茂の淨禅寺の墓に夫と共に眠っています。 彼女の係累が愛知県で彼女の父親の医院を継いでいるのを知って嬉しく思いました。

|

|

昨夜NHKで24:10から戦記マンガ『総員玉砕せよ!』などを原作にしたドラマ『鬼太郎が見た玉砕ー水木しげるの戦争』が再放送されました。 このテレビドラマは2007年8月12日にNHKスペシャルの終戦記念日関連特番として放送されていて、当時私も見ました。 ヨハン・エッカーマン『ゲーテとの対話』だった。ゲーテにはその後も心酔し続けており、「自分の生き方の基本はゲーテ」と語っている。ーー 乗船したのは日本海海戦で「敵艦見ユ」を打電した老朽船・信濃丸だった。ラバウルへ向かう途中敵潜水艦に襲われたものの、なんとか無傷で現地に上陸する。 このニューブリテン島での戦争体験がその後の水木作品に影響を与えた。装備も作戦も優れた連合軍の前に、所属する臨時歩兵第二二九連隊支隊長の成瀬懿民少佐は 玉砕の命令を出すが、水木が所属していた第二中隊長の児玉清三中尉の機転で遊撃戦(ゲリラ戦)に転じ、そのおかげで生命を拾うこととなる。児玉はその後自決した。 だがマラリアも負傷も快復して終戦を迎え、九死に一生を得て駆逐艦・雪風で日本本土へ復員できた。』 亡くなった上官や戦友のための語り部の役を与えられために、自分はこの娑婆に存在していると思うようになった気がしました。 味方の陣地にたどり着いた彼らを待っていたのは、既にラバウルの全軍人に玉砕した軍神たちと祭り上げられていたためこの世に生存してはいけない存在になっているという現実でした。 生き延びた水木しげるがこのことを書かなければ、帝国陸軍の公式記録にはないこの事実は闇から闇へ沈んでいたことになります。 国や兵と将校の違いはあっても、戦争での「理不尽な死」に変わりがないと。 |

| 「五歳の人間には五歳なりの、十歳の人間には十歳なりの重大問題があります。 それをとらえて、人生のドラマをくみたてること、それが児童文学の問題です。」 101歳で亡くなった石井桃子さんの言葉。 |

|

今年88歳になる鶴見俊輔が昨年2回にわたり、インタビューを受けた。 インタビューと、そのインタビューに出てくる話題に関わる彼が書いた文章を、多くの著作から拾い出して掲載している面白い構成の本だ。 内容説明善人は弱いんだよ。善人として人に認められたいという考えは、私には全然ない。 I AM WRONG.悪人で結構だ! 戦前・戦中・戦後の87年間、一貫して「悪人」として日本と対峙してきた哲学者が、自らの思索の道すじを語る。 目次 その人は「日本の母親は」と一般論化してそう言ったが、その人と母親との長い葛藤の積み重ねから出た言葉のようにも思えた。 彼は岩手出身の政治家“後藤新平”の娘を母親として生まれ、母親に愛されつくして、そこから逃げて逃げて大きくなった。 彼と共に役割分担をしてジョイントで同じ目的の社会活動が出来たことを強く感謝している。 この本から始まり、別の人の「ロンドン東京5万キロドライブ」や「まあちゃん、こんにちは」など当時の日本人の海外体験物の本に興味を持った。 アメリカ人にとっては日本人もtamedかどうかだけしかない。 辞書を引くとTameには「手なずける」という意味もあった。そう言われると高校生の自分には当時の岸信介首相はまさに『Tamed Prime minister』そのものに見えた。 忘れていた「Tamed indian」という言葉を思い出した。 そんなこんなでどこかで共通するのか、鶴見の本が出るとつい手が出てしまう。 ホームで黒いコートの背中の広い大柄な男のすぐ後ろについた。電車が入ってくるとき横顔に電車の前方ライトが当たり、そのがっしりした顎の男の横顔が浮かび上がった。 小田実さんだった。確か当時彼は家族で芦屋に住んでいた。 二人だけの列は誰も降りてこないドアから乗ったあと、右と左に分かれて座った。 彼も新大阪で降りて、新幹線の改札口に向かった。恥ずかしながらミーハー辛好の大切な思い出です。 |

|

目次 彼女は55歳で俳優を引退し、今年は85歳になるそうだ。斉藤明美という人が書いた「高峰秀子の流儀」は、高峰秀子の近況を綴った本だ。 |

|

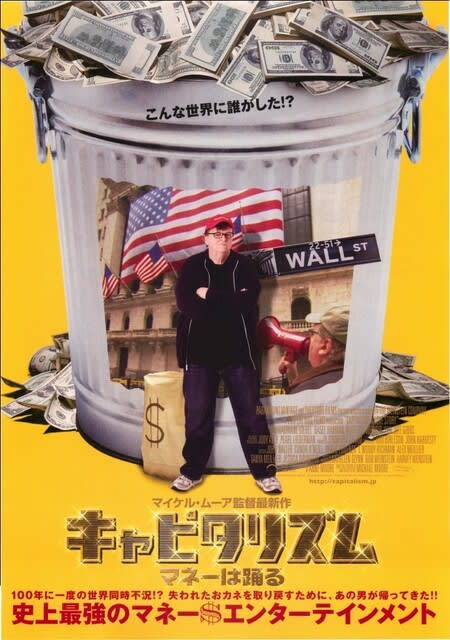

唖然とするしかないアメリカの庶民の惨めな生活の実情を、これでもか、これでもかと全くの直球勝負で描写していく。 今回は自分の最後の映画と決めたからか、元GMの工員だった実の父親も登場させ、30年ほど前、工員だった父親が勤務していた製造工場と、 家族が幸せに暮らしていた住宅街の今も映していく。 保安官に住まいを追い出される老年の家族が映し出される。 ありのままの、見ていても辛いフツーのアメリカ人たちの今。

いつのまにかフツーの生活の基盤を崩されてしまった名もない多くのアメリカ人たち。

興味のある方は半澤健市さんのレヴューをお読みください。こちら。 |

|

監督は1926年(昭和元年)生まれのアンジェイ・ワイダ。「地下水道」や「灰とダイヤモンド」などの作品で知られるポーランド人。本作品は2007年に製作・リリースされた。 裁判も尋問もなく、ポーランド軍の将校団がソ連のカチンの近くで銃殺され穴の中に埋められた。 映画は将校たちの両親、妻、子供の戦中戦後を軸に当時のポーランドの生活が描かれる。

血煙が上がる、脳漿がまわりに飛び散る。穴に放り込む。はいその次、はいその次、はいその次と続く。 しかしこの映画に彼は彼と彼の家族のどうしようもない「怨念・痛恨・悲哀」を込めたのだと私は思った。しかしそんな言葉はこのシーンの前では殆ど意味はない。 あくまでこれは私自身の器の限界の理解のようだ。 この事件の真実----その追究は、歴史的・政治的な次元で、すでになされている----を明るみに出すことだけであってはならない、と。 私たちの物語を展開するための場所が、あの時代のすでに記述されている歴史のなかにある。

それは、カティン犯罪の巨大な虚偽と残酷な真実の物語になるだろう。ひとことで言うならば、これは個人的な苦難についての映画であり、 その呼び覚ます映像は、歴史的事実よりはるかに大きな感動を引き起こす。 彼女たちは、来る日も来る日も、昼夜を問わず、耐えられようもない不安を経験しながら、待つ。 カティンの悲劇とは今生きている者に関わるものであり、かつ、当時を生きていた者に関わるものなのだ。 さらには、部分的に止まるとは言え、ソ連関係文書の公開が行われた後でさえも、カティン犯罪の実相について、我々の知るところは、いまだにあまりにも少ない。 1940年4月から5月にかけての犯行実施は、スターリンと全ソビエト連邦共産党政治局に属するスターリンの同志らが、1940年3月5日、モスクワで採択した決定に基づいている。 ひょっとしたら父は生きている、カティンの被害者名簿一覧には、ワイダと姓があったが、名はカロルと出ていたのだから----。 このように永年にわたり、母やわたしたちが信じていたのは、少しも不思議ではない。 ポーランド・ソ連戦争(19−20)、シロンスク蜂起(21)、並びに1939年9月戦役に従軍の勳功により、戦功銀十字架勲章騎士賞を受けた。 とは言え、この映画がわが個人的な真実追究となること、ヤクブ・ワイダ大尉の墓前に献げる灯火となることを、わたしは望まない。 カティンはナチス・ドイツの犯罪であるとの嘘、半世紀にわたり、対ヒトラー戦争におけるソビエト連邦の同盟諸国、すなわち西側連合国に黙認を強いてきたその嘘について語ればよい。 彼らは、過去の人名と年号という、望もうと望むまいと我々を一個の民族として形成するもの---- さほど遠からぬ以前、あるテレビ番組で、高校の男子生徒が、9月17日と聞いて何を思うかと問われ、教会関係の何かの祭日だろうと答えていた。 「確かカティンとは、スモレンスクの程近くにある場所の名前です」というだけでなく......。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ポーランドという国を自分が最初に意識したのは、ノーマン・メイラーの小説「裸者と死者」を読んだとき、日本軍と戦う米軍のポーランド系アメリカ兵士が兵隊の間で、 個人の名前を呼ばれずに「ポラック」(ポーやろう?)という蔑称で呼ばれていたことからだ。 アメリカに渡った日本人はアイルランド系やイタリー系アメリカ人に「ジャップ」と言われ、日本で朝鮮人は「TYOUSEN」や「hantoujin」と呼ばれて小馬鹿にされ、差別されてきた。 自分が属する集団の感情のバランスをとるようだ。 昔から世界各国で移住者へ参政権を与えるかどうかは必ずもめるが、歴史的にも各国の時の支配層は、フツーの連中どうしが大いに揉めるように、 巧妙にメディアを使って闘争を煽ってきた。アメリカの新聞やラジオのおかげで、当時の日系人がどんなに痛い目にあわされたか。 |

|

いま、五木寛之が書いた小説「親鸞」がよく売れているそうだ。これまで親鸞を描いた小説のどれとも違った破天荒の「親鸞」らしい。 今回読んだ「サンカの旅と被差別の世界」は、小説「親鸞」を書いた五木の基層を作った取材をまとめた本だと思う。 かつてこの列島には、土地に定住することなく、国家に帰属することもなく自分の身分証明をした人びとがいた。 海の漂泊民「家船」と山の漂泊民「サンカ」である。そして関東には、江戸・東京を中心とした被差別の世界があり、 社会の底辺に位置づけられた人びとがたくましく生きた。賤民を束ねたのが浅草弾左衛門、非人頭は車善七だ。 < 著者のことば> 私は、隠された歴史のひだを見なければ、"日本人のこころ"を考えたことにはならないと思っています。 今回は「家船」漁民という海の漂泊民から「サンカ」という山の漂泊民へ、そして、日本人とは何かという問題にまで踏みこむことになりました。 それは、これまでに体験したことのなかった新しいことを知り、自分自身も興奮させられた旅でした。 しかも「古事記」にしても「日本書紀」にしても先住民たちが天皇軍の謀略によって滅ぼされるという話が多い。 例えば、昼間酒を飲まされて、油断して寝込んだところを夜討ちをかけられてあっさり負けてしまうのだ。 だまし討ちのように苦もなく滅ぼされていくのを見ていると、なんだか義憤さえ感じてしまうのだ。 最初からそれはイリュージョンであるにもかかわらず、アイヌ民族の存在を無視したような発言をいまだに聞くことがある。 というのが学会での常識になっているそうだ。 広く一般の人びとには知らされていない。みんなが知ったほうがいいにもかかわらず、本当のことが隠蔽されているという気がしてしかたがないのだ。 引用終わり。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 彼の書くものの原点にこの体験が抜きがたくあるようだ。 自分が大和朝廷を作った民族系列に属しているとおもえないからだ。このことは「鶴見俊輔」と「網野善彦」が対談した「歴史の話」で網野が同じことを書いていた。 その伝にならえば、私も沖縄人にヤマトンチュウ(大和人-日本人)と呼ばれるよりは信州人と呼んで欲しい。 そして、彼は養子で十三世浅草弾左衛門となったのだが、驚いたことには生まれ育ったのは攝津国兎原郡住吉村だと書いてあってびっくりした。 現在の神戸市東灘区から浅草に養子に行って、彼は関八州のえたの最後の総元締めになったことになる。 阿智胡地亭は高校生のころ三重県四日市市から引っ越して、昔の攝津国兎原郡住吉村、今の神戸市東灘区住吉町に住んでいた。

五木のベストセラー「さらばモスクワ愚連隊click」 |

東京・青山にある根津美術館が、3年半のリニューアル期間を置いて、10月7日に新・根津美術館として開館しました。

雨と風が台風の兆しを示している中、途切れない入場者の一人になりました。

建築家・隈研吾の設計による美術館は、機能的でありながら、ゆったりと心地よい空間を作っていました。

疲れることなく集中できるレイアウトと展示方法は,明らかに他の美術館とは違います。

手ぶれがありますが、世界屈指の青銅器コレクションの一部です。

これを作った職人群が今から3700年ほど前の完成時に、我が作品をほれぼれと見ほれた姿が目の前に浮かんでくるような気がしました。

今でこそ南青山は都会の真ん中ですが、明治・大正の頃は斉藤茂吉の青山脳病院が開院していたような東京市の郊外だったようです。

美術館がある場所は山梨県出身の実業家、根津嘉一郎の屋敷跡です。傘を借りて庭園を歩きましたが、相当なスケールの日本庭園なのに驚きました。

2010年01月07日(木)「阿智胡地亭の非日乗」掲載

新進作家“西加奈子”が書いて、つい最近文庫本になった小説「通天閣」を病室に持ち込んで読みました。

終わりに近づくと、まだづっと続いて欲しいという気持ちと、早く先が読みたいという気持ちがないまぜになってあせりました。最初の方にこういう箇所があります。

「 店の名前は「サーディン」。意味が分からずアルバイト情報誌で選んでしまった私が阿呆だった。

サーディンはいわし、オーナー曰く「パーッといわしたろか」という意味だそうだ。そんな意味だと知っていたなら、絶対に電話をかけなかったのに。」

それまでもこの小説を読み出したら、乗りにくい箇所もあったが、思わずにやりと笑ってしまう箇所が多い中、ここでは大笑いしてしまいました。

地の文は共通語で会話は大阪弁というスタイルが板についていると思います。

田辺聖子さんの立派な後継者がここにもいると嬉しくなりました。

ここ数年の間に、まず“川上末映子”が「乳と卵」で表舞台に出てきて、次に“津村記久子”の「ポトスライムの船」を連載で読んでいたら、

「乳と卵」と同じくこれも芥川賞を取ってびっくりしました。大げさかも知れないけど、これは近松門左衛門の浪速文芸世界が今に続いていると思いました。

そしてこの“西 加奈子”です。ストーリーテラーとしての力量もあるし、細部を書き込む描写のチカラはテダレの技を思います。

3人が3人共に、田辺聖子さんが持つ小説家としてのあの底力を持っているように感じます。そしてまた、共通して、彼らは厚くてはがせない「かさぶた」を持っている人のような気がします。

それは田辺聖子さんの一見明るい小説を読んでいて時に感じるのと同じです。誰にも言わない深い傷を覆っているかさぶた。

表紙カバー裏の作者紹介を読むと、西加奈子は1977年、テヘランで生まれ、エジプトで育ち、ずっと大阪で生活していると書いてあります。

川上も津村もこの西もみんな田辺さんと同じく大阪で育った大阪女です。

私は阪神間育ちの“村上春樹”さんの小説より、なぜか浪速育ちの小説家の書いたもんの方が肌が合います。

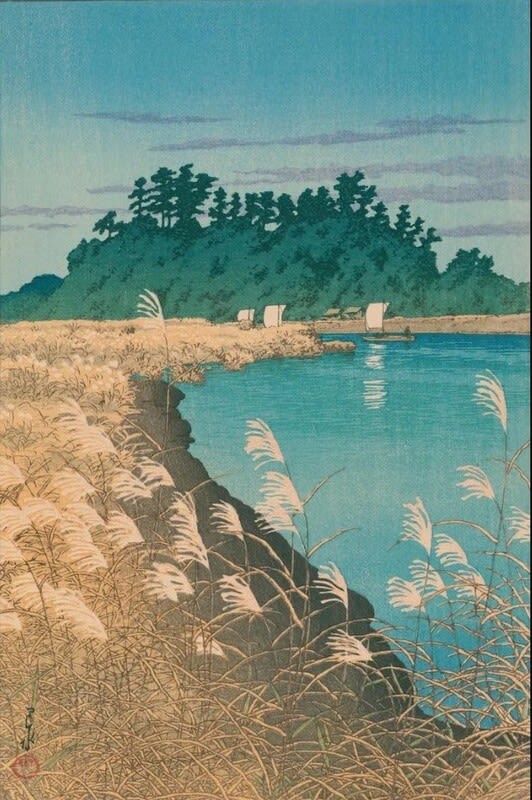

スティーブ・ジョブズさん 没後11年で振り返る川瀬巴水の浮世絵

【画像集】

アップルの創業者、スティーブ・ジョブズさんが膵臓がんで亡くなってから、10月5日で11年となる。亡くなる3カ月前、娘のリサ・ブレナン・ジョブズさんは病床の父を訪ねた。

回顧録「Small Fry」の中で、部屋にはジョブズさんが愛好していた川瀬巴水(かわせ・はすい)の絵が飾ってあったと明かしている。

■「新版画」の旗手だった川瀬巴水とは?

川瀬巴水は1883年(明治16年)に東京に生まれた。27歳のときに日本画家の鏑木清方(かぶらき・きよかた)に師事し、2年後に「巴水」の画号が与えられたという。

大正・昭和期に浮世絵のニューウェーブ「新版画」の旗手として抒情あふれる風景画を数多く残した。続き。

国立国会図書館のデジタルコレクションから、ジョブズさんが収集したのと同じ5作品を紹介。

01.「明石町の雨後」(1928・昭和3年)

トップの画

02.「市川の晩秋」(1930・昭和5年)

03.「山中湖の暁」(1931・昭和6年)

04.「上州法師温泉」(1933年・昭和8年)

05.「京都清水寺」(1933・昭和8年)

|

冬ばつてん「浜辺の唄」ば吹くけんね ばあちゃんいつもうたひよつたろ 何気なく見た番組でしたが、彼の歌を聴いた瞬間、全身にじわっとにきました。引き込まれて最後まで番組を見ました。 知った時には本人はもう亡くなっていました。 そして彼の作品が好きな人たちの交流の場になっているそうです。 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

笹井宏之『えーえんとくちから』解説 穂村弘 引用元

彗星のように短歌界にあらわれ、2009年、26歳の若さで惜しまれながら亡くなった夭折の歌人・笹井宏之。その透明でやさしく、

⇒ 笹井宏之の歌には、独特の優しさと不思議な透明感がある。

ねむらないただ一本の樹となってあなたのワンピースに実を落とす

「あなた」に対する思いの深さを感じる。「ワンピースに実を落とす」ことがモノや言葉を直接渡すよりも優しく思えるのは何故だろう。

この歌の背後には、人間である〈私〉と「樹」とが区別されない世界像がある。

拾ったら手紙のようで開いたらあなたのようでもう見れません

ここでは「手紙」と「あなた」が同化している。そして、「手紙」が記される紙とはもともと「樹」から生まれたものではないか。

笹井ワールドの中では、〈私〉や「樹」や「手紙」や「あなた」が、少しずつ形を変えながら繋がっているように感じられる。

あるいは鳥になりたいのかもしれなくて夜をはためくテーブルクロス

風であることをやめたら自転車で自転車が止まれば私です

しっとりとつめたいまくらにんげんにうまれたことがあったのだろう

さあここであなたは海になりなさい 鞄は持っていてあげるから

〈私〉→「樹」や「手紙」→「あなた」と同様に、いずれの場合も、一つのものから別のものへ、一首の中で存在が移り変わっている。

「テーブルクロス」→「鳥」、「風」→「自転車」→「私」、「にんげん」→「まくら」、「あなた」→「海」。本書の中に、このタイプの歌は多くある。

従来の短歌の枠組みの中で見れば、それらは時に比喩であり、擬人化であり、アニミズムであり、成り代わりであり、夢であり、輪廻転生であるのかもしれない。

だが、そう思って読もうとすると、どこか感触が違う。表面的にどのように見えようとも、笹井ワールドの底を流れている感覚はいつも同じというか、

さまざまな技法というよりもただ一つの原則めいた何かを感じる。敢えて言語化するなら、それは魂の等価性といったものだ。

私やあなたや樹や手紙や風や自転車やまくらや海の魂が等価だという感覚。それは笹井の歌に特異な存在感を与えている。

何故なら、近代以降の短歌は基本的に一人称の詩型であり、ただ一人の〈私〉を起点として世界を見ることを最大の特徴としてきたからだ。

真砂なす数なき星の其中に吾に向ひて光る星あり 正岡子規

桜ばないのち一ぱいに咲くからに生命(いのち)をかけてわが眺めたり 岡本かの子

いずれも近代を代表する有名歌だが、共通するのは、「星」や「桜ばな」と「吾」が命懸けで対峙するという感覚である。

ここには、何とも交換不可能なただ一人の〈私〉の姿がある。他にも与謝野晶子や斎藤茂吉といった近代の歌人たちは、作風の違いはあっても、

それぞれにこのような〈私〉の命の輝きを表現しようとした。その流れは現代まで続いている。

そんな〈私〉中心の短歌に慣れていた私は笹井の歌に出会って驚いた。

みんなさかな、みんな責任感、みんな再結成されたバンドのドラム

「みんな」がいて〈私〉がいない。しかも、「みんな再結成されたバンドのドラム」だって?

近代の和歌革新運動を経た歌人たちは、戦後の前衛短歌運動を担った歌人たちは、九十年代のニューウェーブと呼ばれた歌人たちは、

誰もが「〈私〉は新結成されたバンドのボーカル」だと思っていたんじゃないか(近代にはバンドやボーカルって言葉はないけれど)。

だが、〈私〉のエネルギーで照らし出せる世界がある一方で、逆に隠されてしまう世界があるのではないか。

笹井作品の優しさと透明感に触れて、そんなことをふと思う。

笹井ワールドにおける魂の等価性と私が感じるものは、一体どこからくるのだろう。

その源の一つには、或いは作者の個人的な身体状況があるのかもしれない。

どんなに心地よさやたのしさを感じていても、それらは耐えがたい身体症状となって、ぼくを寝たきりにしてしまいます。(略)

短歌をかくことで、ぼくは遠い異国を旅し、知らない音楽を聴き、どこにも存在しない風景を眺めることができます。

あるときは鳥となり、けものとなり、風や水や、大地そのものとなって、あらゆる事象とことばを交わすことができるのです。

(歌集『ひとさらい』「あとがき」より)

ここには鳥やけものや風や水や大地と「ぼく」との魂の交歓感覚が描かれている。私は本書のタイトルとなった歌を思い出す。

えーえんとくちからえーえんとくちから永遠解く力を下さい

口から飛び出した泣き声とも見えた「えーえんとくちから」の正体は「永遠解く力」だった。

「永遠」とは寝たきりの状態に縛り付けられた存在の固定感覚、つまり〈私〉の別名ではないだろうか。〈私〉は〈私〉自身を「解く力」を求めていたのでは。

前述のように、多くの歌人は〈私〉の命や〈私〉の心の真実を懸命に詠おうとする。そのエネルギーの強さが表現の力に直結しているとも云える。

だが、そのような〈私〉への没入が、結果的に他者の抑圧に結びつく面があるのは否定できない。

読者である我々は与謝野晶子や斎藤茂吉の言葉の力に惹かれつつ、余りの思い込みの強さに辟易させられることがある。

これを詩型内部の問題としてのみ捉えるならば、魂の過剰さとか愛すべき執念という理解でも、或いはいいのかもしれない。

だが、現実の世界を顧みた時はどうか。我々が生きている現代は、獲得したばかりの〈私〉を謳歌する晶子や茂吉の時代とは違う。

種としての人類が異なる段階に入っているのだ。人間による他の生物の支配、多数者による少数者の差別、男性による女性の抑圧など、

強者のエゴによって世界に大きなダメージを与えている。それは何とも交換不可能なただ一人の〈私〉こそが大切だという、

かつては自明と思えた感覚がどこまでも増幅された結果とは云えないか。そう考える時、笹井作品における魂の等価性とは他者を傷つけることの懸命の回避に見えてくる。

さかなをたべる

さかなの一生を、ざむざむとむしる

さかなは死体のように

横たわっている

さかな、

二〇〇六年の夏に生まれ

オホーツク海の流氷のしたを泳ぎ

二〇〇八年初春、投網にかかったさかな

いいかさかなよ、

わたしはいまから

おまえをたべるのだ

容赦なく箸をつかい

皮を剝ぎ、肉をえぐり、

骨を抜き、めだまをつつくのだ

さかなよ

まだ焼かれて間もないさかなよ

わたしは舌をやけどしながらも

おまえをたべる

このように始まる「再会」という詩の続きはこうだ。

二〇〇八年初春の投網が

あすのわたしを待ち受けているかもしれないのだから

ここに見られるのは「さかな」と「わたし」の運命の等価性だ。種のレベルの課題に対して、個の意識としての対応が試みられている。

きれいにたべてやる

安心して、むしられていろ

そして、

今度は二〇〇六年夏のオホーツク海で

奇跡的な再会を果たそうではないか

そんなことを考えながら、改めて本書を開く時、笹井宏之が遺した一首一首の歌が、一つ一つの言葉が、未来の希望に繋がる鍵の形をしていることに気づくのだ。

それは世界中のデッキチェアがたたまれてしまうほどのあかるさでした