|

映画は始まったとたんからエンドクレジットが終るまで、通しでスクリーンの中に引き込まれました。

いい加減で、わがままで、自分勝手なのに人蕩しでもある作家。その彼を夫にしてしまった女が、昭和21年の東京は中野の飲み屋で働く。 夫はバーの女と心中未遂を起して、彼女の元に戻ってくるしか他に行く所はない・・・。 自分を他人の物差しで計るという事を、それまでの人生で微塵も思ったことがない26歳の女です。 意志を表には出さないけど、他の誰でもない自分の流儀を持って生きている。 この映画に出てくる女にはみな、本人たちも気がつかない、生きるための胆力が備わっている。 松 たか子、浅野忠信、室井 滋、伊武雅刀、広末涼子、堤 真一、妻夫木聡らの俳優の演技が素晴らしい。 そして広末涼子は「おくり人」の爽やかな若妻役からうって変って、作家の愛人役を役になりきって演じてなんとも色っぽい。 二人共に結婚してから演技で完全に一皮むけたと思います。天性の女優である大竹しのぶや宮沢りえとは別のタイプながら、 松も広末もプロの役者へ進んでいるように思いました。 職人技を持つ『てだれ』の監督であり、かつ自分に言いたい事があって映画を作っている作家監督の一人だと思いました。

映画館に行くのを躊躇していました。

|

解説

太宰治の小説「ヴィヨンの妻」を、「雪に願うこと」の根岸吉太郎監督が映画化し、第33回モントリオール世界映画祭で監督賞を受賞した人間ドラマ。人気作家として世間から注目されるも、生きることに苦しみ酒や女に溺れる大谷と、そんな彼が酒代を踏み倒した小料理屋で働き、放蕩を続ける夫を愛し続ける妻・佐知の姿を描く。主演は松たか子、浅野忠信。共演に広末涼子、妻夫木聡、堤真一ら豪華キャストが揃う。

2009年製作/114分/PG12/日本

配給:東宝

あらすじ

秀でた才能を持つ小説家の大谷(浅野忠信)と誠実で美しいその妻・佐知(松たか子)。大谷はその才能とは裏腹に、お酒を飲み歩き、借金を重ね、妻以外の女性とも深い関係になってしまう破滅的な生活を送っていた。ひょんなことから夫の借金を返すために飲み屋・椿屋で働き始めた佐知は、あっという間にお店の人気者になり、日に日に輝きを増していった。見違えるように美しくなっていく佐知に嫉妬する大谷。そして大谷は、書くことそして生きることに苦悩し、愛人の秋子(広末涼子)と心中未遂を起こしてしまう。それを知った佐知は・・・・・・。

|

テレビ欄を見た訳ではないのに、たまたまBSの「日本映画専門チャンネル」をつけたら阪妻の「無法松の一生」が丁度始まるところでした。 断片的に見たことはあっても通しでは見た事がなかったので、引きこまれて最後まで見ました。つくづくテンポの感覚は戦前も現代も関係ないと思いました。 そして胸が熱くなる映画でした。

両方の映画で使われるセリフは当然殆どが北九州弁たい! そういう意味では外国語をネイティブに近く使おうと思えば、9歳くらいまでその国のクラスに1人で放り込まれなければ無理だそうです。勿論例外は必ずありますが。 信州出身の両親は当たり前ばいが 北九州弁ちゃ、いっちょん喋らんやったもんね。 だけん 家族五人で自分だけたいね、当時北九州弁ば喋るンは。 しっかり 身体に染み込んでいるんだと、2本の映画を見てつくづく思い、嬉しかったです。 北九州弁を聞くとフルネームで二人の元の級友の名前が頭に浮かぶのが、自分でも不思議でなりましぇん。 |

|

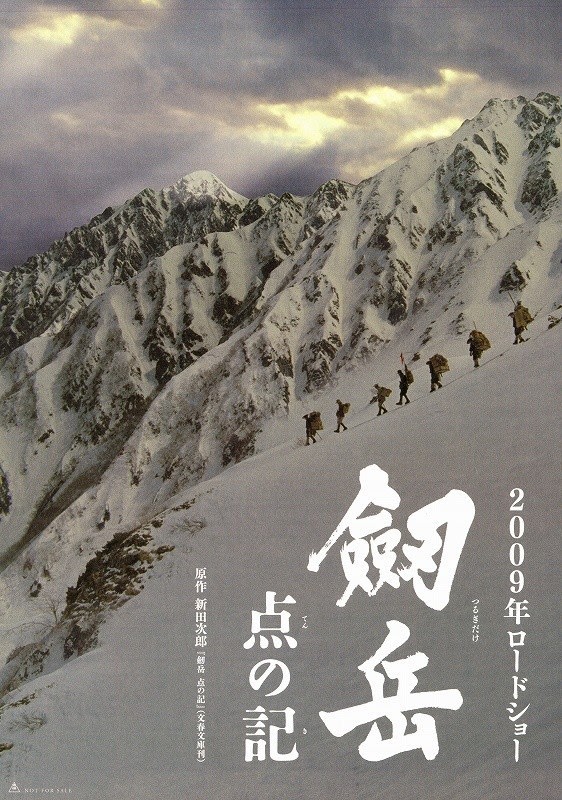

「点の記」の“点”とは地図を作るときの測量の国家基準点になる三角点や水準点を意味します。 キャストは主演の数名のものしか、共通のシーンに登場することはなく、他の俳優さんたちも撮影中に別のUnitのキャストとは顔を合わすこともなかったと思います。 |

木村監督は長く映画カメラマンをしていた人で、この映画が監督としては第1作目だそうですが、晴天、好天、荒天の剱岳、雷鳥、お花畑、カモシカなどのショットはさすがに美しく、

ついに人間が初登頂を果たしたはずの一行が、頂上であるものを見つけました。それは山岳信仰の行者が千年前に頂上に残した錫の一部でした。

なんの近代装備もない千年も前の時代に、聖地である剱岳の頂上に登り、神に近づこうとした宗教者がいたことを知り、一行は深く敬虔の念に打たれ、頂上で思わず頭を垂れます。

陸軍測量部と日本登山協会の剱岳初登頂争いを縦軸にしながら、横軸に測量部の上官たちと実際に測量を実行した部員の思いの食い違いを鮮烈に画いたこの映画。

当時のマスコミに登山協会との先陣争いを煽られた「測量部の上層部」は、行者の大昔の登頂の事実を知りなんとも驚きの反応をとります。

それを見たとき、この映画の原作者「新田次郎」の思いを監督と脚本家はよく汲み取っていると思いました。

つまり、新田次郎は気象庁の富士山レーダー基地の建設責任者としてプロジェクトを完成後、しばらくして56歳で気象庁を本庁課長職で退職します。

彼は、上級職というキャリアで気象庁に就職した人間ではありません。気象学校を出て現場で鍛えられ、実務に精通した「フィールドの幹部職員」でした。

彼が気象庁に在職し、業務に精勤している時に、いつも感じていたであろうお役所の「愚劣さ」。つまり入庁時の資格(学歴)による身分差別と、

それらに対する痛烈な批判がこの映画にあるように感じました。

映画を見終わってエンドクレジットが流れた時、映画作りに携わった全てのスタッフ、キャストの名前が全員同じ大きさの活字で流れていきました。

ここにも原作者の「仕事をやった人間に上下の差や、貢献度に違いはない」という思いに対する監督の理解の深さを感じました。

原作者、新田次郎の名前と企画協力としてその息子、藤原正広、藤原正彦の名前もありました。彼らの名前も同じ大きさでした。

映画が始まると、すぐに笹野高史の顔が現れておいおいまたアンタかい、と思ってしまった。そして国村隼、鈴木砂羽など好きな俳優さんが

山岳映画として充分楽しめましたが、観客動員を考えてかの、やらずもがなのロープ切断による落下場面や、日本山岳協会員の長い長い情緒的な賞賛の旗信号のシーンなど、

そしてバックに流れる音楽はいかにも重厚そのものの正統派クラシックで、映画の底に流れるアイロニーの色合いには馴染まないのが残念でした。

|

映画「剱岳」を見た感想をUPしてから何人かの方からメールを頂きました。 その間の過酷な体験を書いた「流れる星は生きている」という本は昭和24年にベストセラーになり映画化もされました。私は小学生の頃、家にあったこの本を読んだ記憶があります。 新田次郎のペンネームは彼の生地、諏訪市の“角間新田”の‘新田’と藤原家の次男であったことからつけたものです。

旧制諏訪中学の出身という設定になっているのは知る人ぞ知る、いや有名な話です。 通称「スーさん」。ハマちゃんと会社で偶然知り合い、ハマちゃんの釣りの弟子になった。 その後ハマちゃんの勤める鈴木建設の社長であることが明らかになったが(厳密には、ハマちゃんが鈴木建設に何年も勤めていながら社長がスーさんだったと言う事を全然把握していなかった。 社長と分かる前は、スーさんの事を鈴木建設を定年退職した後の同社の嘱託社員(通称『上の階』)だと思っていたので、その前後でハマちゃんの態度がまったく変わらなかった。 そのためにスーさんは驚くとともに改めて感心したようである。 ハマちゃんとのプライベートの付き合いを大事にしたいあまり、昇進リストに×を付け、ハマちゃんをヒラ社員のままにした事があり、 この事で一時期ハマちゃんは『×(ペケ)社員』と一部で呼ばれてしまった。 |

|

オンナは笑いがわからんと誰が言ったのだろう。自分の体験では、その多くに幼児性が残り、自分を客体化出来ないオトコの方が、笑いがわからん人が多いような気がする。 和歌や俳句を読むと自分にはない感じ方に触れて、それが新鮮で面白い。良質の掌編小説のように、いい和歌には奥行きがある。 |

10時半から昭和26年製作の「麦秋」、午後2時から昭和33年制作の「彼岸花」の上映でした。いずれも小津安二郎監督の作品です。

美術館へはJR灘駅か阪神岩屋駅から歩いて十数分です。今日はカンカン照りの道をJR灘駅から歩きました。

トップの写真は美術館の手前の陸橋から、HAT神戸という神戸製鋼灘浜製鉄所の跡地に出来た人口タウンを撮影。

館内に入って涼しくてほっとしましたが、しばらく汗はとまりませんでした。

2本目までに一時間半あいていたので満員の県立美術館のカフェとレストランは敬遠して隣のビルの喫茶店へ

行きました。がら空きの店で一日30食限定と書いてある600円の弁当をゆっくり食べました。

隣のビルから美術館へ戻りながら美術館を外から撮影。

文化庁の支援を受けている上映会なので一本をワンコイン500円で見ることができました。

会場は60代から70代の男女で埋まっていました。彼岸花には有馬稲子、山本富士子、久我美子に桑野みゆきも登場し、

佐田啓二、高橋貞二、浪花千栄子も出てきてそれだけでもう涙が出そうになりました。

こんな風に人が生きていたいた社会が戦後間もなくの日本にあって、その階層社会は気が付かないけれど、

日本からかなりの部分が消えたことを実感しました。

| 働いて子供を産んで死んでゆく真っとう平凡な一生肯う 一生肯う(ひとようべなう) 誰か居てわたしは怖い 母が死ぬ真水の底のやうなこの部屋 河野裕子さんは歌人。こちら |

|

「グラン・トリノ」は70年代にフォード社が製造したセダンの名車の名前である。 今や近所に昔の知り合いは誰もいない。隣に越してきた東南アジアの少数民族、モン族の一家とある事件を経て親しくなったウォルトは、 その家の姉弟を通じてモン族の移民たちと付き合いがはじまる。 年齢も人種も性別も越えてウォルトは隣家の姉、スーと人間としての心を通じ合わせ、お互いを信頼しあうようになる。 そしてそれがウォルトの願いだと知ったと思う。 モン族の一般人たちのパーテイ。それぞれの細部がリアルで迫真的な場面が続く。そして映画のラストを見て確信に変わった。 人間の頭の想像だけではこんな結末を考えることは出来ないと思った。プロダクションノートを読んだら、やはり脚本家の1人の実体験がベースになっていた。 自分の頭にある理想的社会のアメリカと、現実のアメリカ社会との幅が大きすぎて自分の理解を越える。 おそらく今のカソリック界のありようを批判的に見ながらも、長年にわたり、もっともっと神父が教会が一般人に働きかけて、彼らの悩みに力を貸してやってくれと願っているように思える。 聞いてもわからないいつの時代かの中国語でお経を上げられ、参会者の誰も、おそらくお経を上げる坊さんの大半も、 死者も、お経の言葉がわからないまま灰になるわたしら日本のくにたみ。 日常の自国語で神父が死者を送り、宗教が社会生活の中で生きている姿を見るのは羨ましいと思った。 彼らの祖父母・両親はベトナム戦争でアメリカに協力したため、ベトナム戦争後亡命せざるを得なかったという。そんなことがあったのは初めて知った。

自分が生まれ育った土地から途中で引き離されて、異郷で生きるのは大変なストレスだともあらためて思った。 ベトナム戦争時アメリカ政府はインドシナの共産化を防ぐためCIAがミャオ族の一部氏族を雇い、パテート・ラーオと戦わせた。 ミャオ族の別の氏族はパテート・ラーオと共に戦ったので、同じ民族間でも戦った。ベトナムからアメリカの撤退後ラオスは共産化し、 米側についたミャオ族の数万人がタイ領内に流れた。 ベトナム戦争が終わると、アメリカ軍に協力していたミャオ族が難民としてタイに流入した。アメリカ政府などが難民受け入れ発表し、 アメリカ合衆国、フランス、フランス領ギアナへ移住が行われた。現在まで、難民キャンプ生まれの者を含めると10万近く移住した。主な内訳は以下のようになっている。 79歳という実年齢が役柄のウォルトに重なる。イーストウッドはこの映画で映画俳優としての最後の登場になるらしい。同時代にこのような俳優を持てたのは幸せの一つだと思う。 あのキャラクターほど、物事に対して否定的でもないよ(笑)。 自分と違うタイプの人間を特に嫌がるんだ。そこがこのキャラクターの面白いところで、彼はものすごく偏見に凝り固まった人間なんだが、 さまざまな人との関係を通して、そこから抜けだしていく。 そして、近所の変化も気に入らないんだ。彼はミシガン・デトロイト近郊で育った。おそらく彼と同じように、自動車産業に従事する人がたくさんいたはずだ。 また、彼のようなポーランド系アメリカ人の比率がかなり高い。だから、慣れ親しんだ街が(アジア系移民によって)様変わりしていく様子を見ると、彼は気が滅入っていくわけだ」 「ハートブレイク・リッジ/勝利の戦場」で、海兵隊の訓練を通じてアフロアメリカンやヒスパニック系の若者との異人種交流を描いたように、 本作でも再び異人種との諍いと交流を描いている。 移民である彼らを映画で採り上げるのはいい方法だと思ったわけだ。だからほかの民族文化を描いても良かったのかもしれない。 だが、私はモン族の人たちがとても好きで、彼らをとても尊敬している。 あっさり断ることもできたんだからね。でも自分たち民族を映画で描きたいと思うほど興味を持たれたことを彼らはうれしく思ったんじゃないかな。 ある意味、独立した“国民”のようになった。皮肉なことでもあるね。というのは、そういう(移民の)若い世代は民族の言語を覚えないことが多い。 だが、この映画では若者全員が英語とモン語の両方が話せる。だから、彼らはアメリカの中でさえ、一族の中で言葉を受け継いでいるんだ」 |

ワーナー・オンデマンド配信中 『グラン・トリノ』(予告編)

阿智胡地亭便り#74「映画 父と暮らせば 宮沢りえと役者の力」 2005年1月31日記

神戸朝日ビルデイングの地下にある映画館に「父と暮らせば」という映画を見に行きました。

ピカの爆風で倒れた屋根の下に父親が埋まり、猛火が迫る中、彼を必死で救おうとして逃げない20歳の娘を叱咤して、逃げさせた父親。

傷ついた父親を見殺しにして自分だけが助かったと自分を責め続ける娘。

「うちはしあわせになったらいけんのじゃ」と彼女のセリフにありました。

そのシーンを見ると同時に、10年前に神戸のあちこちで同じような目にあった人が沢山いたことが頭に浮かびました。

元々がもう何度も上演された舞台劇の映画化であるということや、出演者がほぼ親子二人だけと言うこともあり、

セリフは一つ一つが長くて緊張感がありました。それを宮沢りえは美津江という役柄の人に成り切って喋りました。

スクリーンの上には美津江しかおらず、宮沢りえはどこにもいませんでした。

映画が始まってすぐに、私の前から俳優そのものは消えて、今このような人達が目の前にいると思って見ていました。

勿論プロデユーサーと監督がいなければ、また原作と脚本がなければ映画は出来ませんが、引き込まれる映画や舞台には

役者の力も本当に大きいと強く思いました。

広島で勤務していたある夏の暑い日に、たまたま通りかかったビルの壁に銅板がはめ込まれているのに気付き、何気なく読んだら、

「この場所の真上560mの高さで原子爆弾が炸裂しました」と書いてありました。思わず青い空を見上げました。

「その瞬間、爆心地の温度は太陽の表面温度6,000度の2倍の12、000度になりました」とも。

声高に言うこともなく、何も押し付けることもない。ただ自分と同じような人たちがあの瞬間まで生きていて死んだ。

そしてその経験を伝えずにまだ生きている人もいることを映像で伝える。映画というメデイアも凄いけど、そのことを全身で

伝えきる役者というのも凄い職業だなあ、そしてあの役柄になりきった宮沢りえという役者は、どうやったらあんなことが出来るのだろうと思いました。

今回見た映画の主演女優は宮沢りえでした。「たそがれ清兵衛」という映画を見てから、彼女はタレントではなく役者だと思うようになっていました。

そして今回「父と暮らせば」の彼女を見て、前よりもっと強く、この人は凄い役者になっていると思いました。

「たそがれ清兵衛」を見た後、彼女の事はそれまでは、芸能三面記事的なことしか知らなかったなあと思いました。

それはリエママと言われている母親のいうままに操られているタレントであるとか、何かのストレスで大痩せしたとかいうようなことです。

「たそがれ清兵衛」での彼女は役に成り切っていて、その役柄の人間そのものがスクリーン上で動いていました。

吉永小百合という映画女優は随分息が長い女優さんですが、彼女はどんな役を演じても、スクリーンに映っているのはやはり吉永小百合です。

しかし宮沢りえはスクリーン上で宮沢りえではなく、その役柄の人でした。

「いい映画だったから、見て来たら」と言われて、「父と暮らせば」という映画を殆ど予備知識がないままに見に行きました。登場人物はたった3人で、

父親役の原田芳雄とその娘の役の宮沢りえ、もう一人大学助手役の浅野忠信という俳優さんでした。 時代と場所の設定は昭和23年の広島市内です。

映画の初めから終わりまで父娘のセリフは、全部広島弁と言うことは事前に聞いていました。広島言葉も私が好きなことを知っているので、

そのこともこの映画を薦めてくれた理由の一つのようでした。たった3年間広島で単身生活をしただけの私の耳ですから、判別能力は大したことは

ありませんが、私には役者の使う広島言葉は何の違和感もなく、広島に生まれ育った人が終始喋っているように思えました。アクセントも、

そしてセリフにはもっと重要だと思うリズムも完璧でした。(最後に流れるクレジットタイトルで確認したら、広島方言指導になんと

3人の人の名前が出ていました。監督がセリフ回しに完璧を期し、役者もそれに応えたなと思いました。)

解説 引用元。

原爆投下から3年後の広島を舞台に、生き残ったことへの負い目に苦しみながら生きている娘と、そんな彼女の前に幽霊となって現れた父との心の交流を描いた人間ドラマ。監督は「美しい夏 キリシマ」の黒木和雄。井上ひさしによる同名戯曲を基に、黒木監督と池田眞也が共同で脚色。撮影監督に「Spy Sarge. スパイ・ゾルゲ」の鈴木達夫があたっている。主演は、「たそがれ清兵衛」の宮沢りえと「HARUKO ハルコ」の原田芳雄。第17回日刊スポーツ映画大賞監督賞受賞、エキプ・ド・シネマ発足30周年記念、芸術文化振興基金助成事業、文部科学省選定、厚生労働省社会保障審議会特別推薦、青少年映画審議会推薦、日本PTA全国協議会推薦、日本映画ペンクラブ特別推薦、東京都知事推奨、広島県知事推奨、長崎県知事推奨、長崎県教育映画等審議会特別推薦、日本原水爆被害者団体協議会特別推薦作品。

ストーリー

1948年夏、広島。原爆によって目の前で父・竹造を亡くした美津江は、自分だけが生き残ったことに負い目を感じ、幸せになることを拒絶しながら生きている。そんな彼女の前に、竹造が幽霊となって現れた。実は、美津江が青年・木下に秘かな想いを寄せていることを知る竹造は、ふたりの恋を成就させるべく、あの手この手を使って娘の心を開かせようとするのだが、彼女は頑なにそれを拒み続けるのだった。しかし、やがて美津江は知...

スタッフ

監督

黒木和雄

脚色

黒木和雄

池田眞也

原作

井上ひさし

企画

深田誠剛

キャスト

宮沢りえ 福吉美津江

原田芳雄 福吉竹造

浅野忠信 木下正

父と暮せば(予告)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2007年08月09日(木)[阿智胡地亭の非日乗]に掲載。

映画「夕凪の街 桜の国」

相方に誘われて「夕凪の街 桜の国」を見ました。

遠い昔の出来事ではなく、いまこの同じ時間を生きている人にも原爆のことはつながっている・・・そのことをこんなに自然に教えてくれる。

黒木和雄監督の映画「父と暮らせば」で印象が残る「うちは幸せになってはいけんのじゃ」という言葉がこの映画にも出てきてドキッとしました。

真の被害者が我が身を責め、ケロイドの残る身を人から異形の人と差別され、人の目の立たない裏通りで生をつなぎ、やがてこの世から姿を消していく。生きた証もなく。

それらのことを加害国に気を遣ってか、見てみない振りしてきた62年間。

映画が終わって、本屋で原作の漫画を買いました。 自分が知らないだけで世にスグレモノは仰山おられる・・ とまたまた思いました。

嬉しい?

十年たったけど 原爆を落とした人は私を見て

「やった!またひとり殺せた」 とちゃんと思うてくれとる? こんな言葉を考えつく作者の[こうの史代]さんとはどんな人でしょうか。

名前を見てふと、代々歴史を語り継ぐということからつけたペンネームかと思いました。

広島という所は凄い漫画家を生んだものですね。

前段と後段のそれぞれのヒロインを演じた麻生久美子、田中麗奈さん、それ以外の出演者も肩に力をいれず、淡々とありのままに映画の中で生きていました。

10数年前、わずか3年間とはいえ自分が住んだことがある広島の街の言葉がスクリーンに流れ、戦争当時と現代の広島の街並みが映る。

漫画が原作の映画かと軽く見ていましたが、今や小説では描けないものを漫画家が表現してくれることがあると知りました。

誘ってくれなかったら見なかったかも知れないけど、今年これまでに見た映画の中ではBESTの映画でした。

8月6日が、今日9日が、それぞれ広島と長崎に62年前 アメリカという国が、人類の上に史上初めて核兵器という大量無差別殺戮爆弾を落とした日です。

この映画は62年が経過したからこそ出来た映画だと思いました。

次の62年やそれ以上をこれから生きるであろう、今年地球上に生を受けた人類の赤ん坊を守るのは自分たちしかいない。映画を見終わった時そう思いました。

|

鶴見俊輔という人をいつ知ったのか覚えていないが、もう長く彼の文章を時々読んできた。

男として芯を持っているとこんな目になるのかと思った。 晩年の漱石もウイリアム・ジェームズの多元的世界論を読んで、強く共感している。 これは独裁者が、異分子を排除して整然とした中央集権国家を作ろうとしているのに似ている。しかしウイリアム・ジェームズはこうしたやり方に反対するのだ。 総体として協力し合うときに発展する。同様に、個人の内面も異なる原理が並び立ち、それらが絡み合い、 分裂と統合を繰り返すときに「創造的進化」がもたらされる。 鶴見俊輔が断言を重ねるのは、人間の内界に手を突っ込んで一元化しようとする外部権力と闘うときだ。 鶴見俊輔が雑誌「思想の科学」を発行し続けたのも、人の意識を多元化し、人の心を柔らかにするためだった。 |

|

たまたま日曜日の夜,NHK・BS2の「週間ブックレビュー」を見ていたら「津村記久子」という人が出てきて、インタビューを受けていた。 一番最近の芥川賞受賞作家ということをこのときはじめて知った。彼女は受け答えを全部、今の大阪の女の子の真っ当なシャベリでやっていた。 聞いていて田辺聖子さんの関西弁を聞いているような気がしてきた。そして彼女のシャベリを聞いているうちに本当に大阪の今を生きている女性だと思った。 こんな31歳の女性がいるとは関西も素晴らしい。彼女は「ゆるく生きていきたい」と言う。 そして筑摩書房の月刊PR誌「ちくま」に連載されていたあの奇妙な小説「コピー機が憎い!」が改題されたものだとわかった。 ある日、最新型という触れ込みで導入されたコピー機・アレグリアの度重なる不調に、ミノベは怒りを爆発させます。

今勤めている2度目の会社をこれからも辞める気はないという。 全国で読まれるのは、関西在住者としてやはり何となく嬉しい気がする。 |

|

勘兵衛が、久蔵が、菊千代が、平八が、七郎次が、勝四郎が、五郎兵衛が、走りに走りそしてまた走る。 野球のバットと同等かそれ以上の長さと重さのものを腰に差して走るのだから、訓練なしでは普通に歩くことも出来ない。 おそらく能舞台での能役者の動きに通じるものがある。 柔らかい草鞋を履いて、舗装のないどんな“難場”の地道でも歩くに適した歩き方を言う。 菊千代は百姓上がりの男という設定のせいだろうか、あるいは長刀を肩にかけて走るせいだろうか。 |

|

そのことに触れようとしない日本のくにたみ。 そのことを黒澤明がこのように映画のなかで取り上げた。そしてハリウッドスターのリチャード・ギアも俳優として使って映画を撮り、世界に配給したのです。

原爆の投下後の教会付近の描写に、「なぜキリスト教国が長崎にこんなことをした」と言うかれら二人の共通の思いを感じました。 |

|

新聞の死亡欄は、見るともなしに結局毎日見ている。 中村一雄さんという92歳のお坊さんが17日に亡くなった。 92歳。葬儀は26日午前9時半、同村、川額1171の自宅、雲昌寺。喪主は長男で同寺住職、真一(しんいち)さん。 捕虜となり収容所生活を送りながらコーラス部隊の一員として捕虜となった日本兵を励まし、死者の供養を行ってきた。 竹山の教え子が同じ部隊いた縁で、小説のモデルになったといわれている。 98年には「恩返しに」と、戦時中駐留していたキンウー市に小学校建設のため私財を寄付したのをはじめ、しばしばミャンマーを訪れ慰霊を続けてきた。』 経済学者の隅谷三喜男と書かれている。 調べると五味川純平と隅谷三喜男は戦前、満州の昭和製鋼所に同じ頃勤務していた。 知ったからといって「それが何か」と言われるかも知れないが、あの二つの小説には、実際にモデルとなる生身の人物がいたのだと知るだけで、 ちょっとしんとした気分になった。 |