|

日本で言えば鎌倉時代、十字軍の遠征からフランス経由で英国へ戻るイングランド王の軍勢の中に、ロビン・ロングストライドという弓の名手がいた。 映画の中でこの名前は典型的なサクソン人の名前だというセリフがあった。(Robin Longstride) 後に彼はシャーウッドの森に自由人として住み着き、時の法でアウトローとしてお尋ね者になる。彼はくにたみにロビンフッドという名前で呼ばれ、 英国王の圧政に苦しむくにたみの支えとなり、彼と彼の仲間の物語は伝説となって今に伝わる。 (終わりに流れるスタッフの名前を見ていくと、デジタルカラー技術のところにKent Nakamuraの名前があった。 ハリウッド映画を観るときは必ず 最後のスタッフ名まで見るが、どの映画にも日系人と思われる名前がある。 クリント・イーストウッドの映画では美術監督に同じ日系人が継続して起用されている) 彼らもまた黒沢組のようにどこか宿屋に3人でこもり、一人ひとりの役のキャラクター作りから筋書まで合作で作った・・ような気がする。 シニア料金1000円でこんなに楽しませてもらって申し訳ないと思った。 |

|

神戸と西宮で川柳を作っていた「椙元紋太」という作家がいます。 和菓子を作りながら作句に励みました。 明治23年12月6日生まれ。神戸の菓子製造業甘源堂主人。大正5年川柳誌「柳太刀」を創刊,編集責任者となる。昭和4年「ふあうすと」を創刊。 戦前戦後を通じて川柳指導者のひとりとして活躍した。昭和45年4月11日死去。79歳。兵庫県出身。本名は文之助。著作に「わだち」。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2010年12月11日 本ブログに掲載 椙元紋太展に行きました。 神戸新聞に椙元紋太展を神戸文学館でやっていると出ていたので、神戸労災病院の帰りに寄りました。 10日は9月に2回にわたって受けた、冠動脈3本それぞれの狭窄部にステントを入れた入院施療後の、月に一回の定期検診の日でした。 検診の後、インフルエンザの予防注射も受けたので2時間ほど時間が空いたため、新神戸駅の近くまで散歩しました。 鳩山前首相の奥さんが在学した神戸海星女子学院の前の坂を下りると神戸文学館(クリック)があります。 建物は関西学院大学の創立時のチャペルを再建したものです。関学はのちにここから西宮市の上ヶ原に移転しました。 展示はこじんまりした規模でしたが、紋太さんに対するリスペクトを持った方々がこの展示にかかわったことが 釘渡す役で梯子も押さえてる 終い風呂出て雪だろか雨だろか くしゃくしゃと子につつかれる冷奴 寝不足で死ぬぞ死ぬぞと言い聞かせ 事もなく溝へ流れる魚の血 句碑に眼を離さず人の世の動き 無口者お辞儀一つで中座する 七十を越えてひっそり臍がある この秋も旨いうまいと水をのむ |

|

佐野洋子さんは「百万回生きたねこ」の作者だ。子供が小さいとき相方がこの絵本を買ったので、そのとき佐野洋子という名前を覚えた。

これを書かないでは彼女は死ねなかったのだろう。書くことで彼女の中で浄化作用が起こったような気がする。 シズコさんは洋子さんのお母さん。結婚して北京で暮し、終戦、引揚げの間に三人の子供を亡くし、波瀾の人生を送る。 ずっと母親を好きではなかった娘が、はじめて書いた母との愛憎』 創作絵本に『100万回生きたねこ』『わたしのぼうし』『ねえ とうさん』(日本絵本賞、小学館児童出版文化賞)など、 創作童話として『わたしが妹だったとき』などがあり、そのほかにエッセイ集『ふつうがえらい』『神も仏もありませぬ』(小林秀雄賞)『覚えていない』 『シズコさん』『役にたたない日々』、小説『あの庭の扉をあけたとき』『クク氏の結婚、キキ夫人の幸福』などを発表している。 シズコさん サイトから引用 四歳の頃、つなごうとした手をふりはらわれた時から、母と私のきつい関係がはじまった。終戦後、五人の子を抱えて中国から引き揚げ、その後三人の子を亡くした母。 父の死後、女手一つで家を建て、子供を大学までやったたくましい母。それでも私は母が嫌いだった。やがて老いた母に呆けのきざしが──。 母を愛せなかった自責、母を見捨てた罪悪感、そして訪れたゆるしを見つめる物語。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 没後10年『100万回生きたねこ』佐野洋子を息子が語る「最後までわがままで、意地っ張りだった母」こちら |

『きらきらアフロ』『きらきらアフロ™』は、テレビ大阪・テレビ東京制作で2001年4月6日から放送されているトークバラエティ番組である。

開始当初はテレビ大阪制作であったが、2012年4月改編で『きらきらアフロ™[1]』と改題、テレビ東京制作(テレビ大阪制作協力)に変更して実質第2シリーズとなった。

日常の出来事やお題(質問に対する観覧者の返答)を中心にトークを繰り広げる。松嶋の鶴瓶に対する態度、言葉遣いは、番組開始当初こそ敬語で話していたものの、

一年も経たないうちにお互い友達感覚(いわゆるタメ口同士)、近所のおっさん感覚で話すようになった。その点に関する不満を時折鶴瓶が口にするが、松嶋は取り合わない。

番組台本は無く、収録現場で即興のトークを収録したものを放送している。収録初回、松嶋の単なる主観に基づいたオチの無い雑談にスタッフの間から

トーク番組として成立するのか不安視する声が出るが鶴瓶はその声を制し、松嶋が自由闊達に喋れるように放任する。結果、松嶋のあけすけなトークから

迷言、珍言が飛び出しキャラクターを際立たせる事になり、しばしば『鶴瓶上岡パペポTV』との類似性が指摘される。

Wikipediaから引用

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎ 阿智胡地亭は関西アクセントの言葉の世間から離れて関東アクセントの世間に住みだして丸5年になる。

九州や四国を含めて西国地方の各地で通算ほぼ62年暮らした身にとっては、関西アクセントは西国言葉の中でも一番付き合いが長い。

阿智胡地亭の両親は信州出の関東者だったから親二人は西国のどこに住んでいても、関東アクセントでしか話せず、

自然 阿智胡地亭も家の中では 生まれた時からいままで関東アクセントもどきで話して暮らしている。

しかし家を一歩出れば関西アクセントそのもので通算45年暮らして来たから、今も時々大阪弁や神戸弁、京都弁のアクセントの世間がとても懐かしくなる。

そこで毎週見ている番組がある。真夜中の番組なのでビデオ収録してみている。それが「きらきらアフロ」だ。

この二人が喋っている関西弁は関西でも河内弁の世界なので 耳にそのままなじんだ言葉では全くないが、それでも関東で聞けば

「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく 」の気分をテレビの画面上で味わうことが出来る。

ネットから引用:

大阪弁(おおさかべん)は、大阪とその周辺で話される日本語の方言で、近畿方言(上方語、関西弁)の一種。

大阪市を中心に大阪府北部(北摂)から兵庫県南東部(阪神間)にかけての旧摂津国の方言だが、旧摂津国のうち神戸市とその周辺の方言は「神戸弁」を参照。

また、大阪府のうち、旧河内国の方言は「河内弁」、旧和泉国の方言は「泉州弁」を参照。

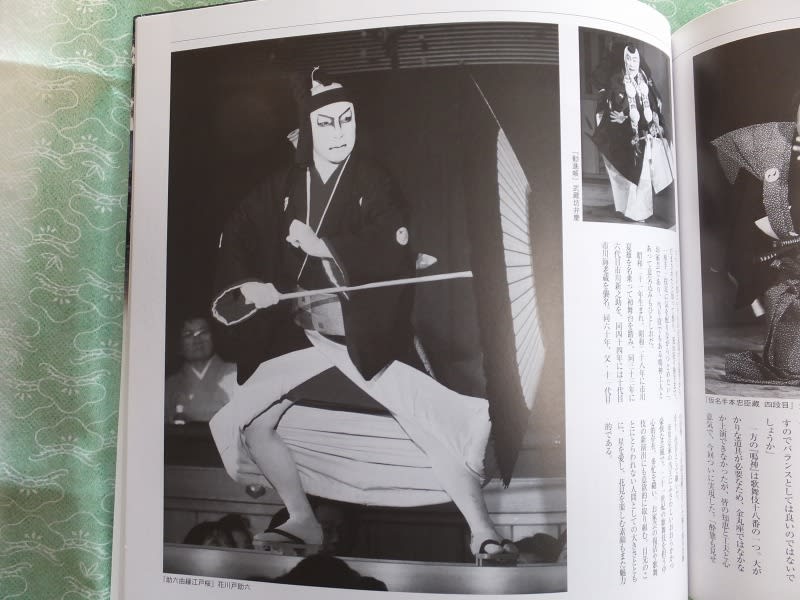

十二代目市川團十郎が亡くなってNHKが追悼番組を放送しました。「勧進帳」と「暫」という代表的な演目でした。日本の伝統芸の至宝を失ったと実感しました。

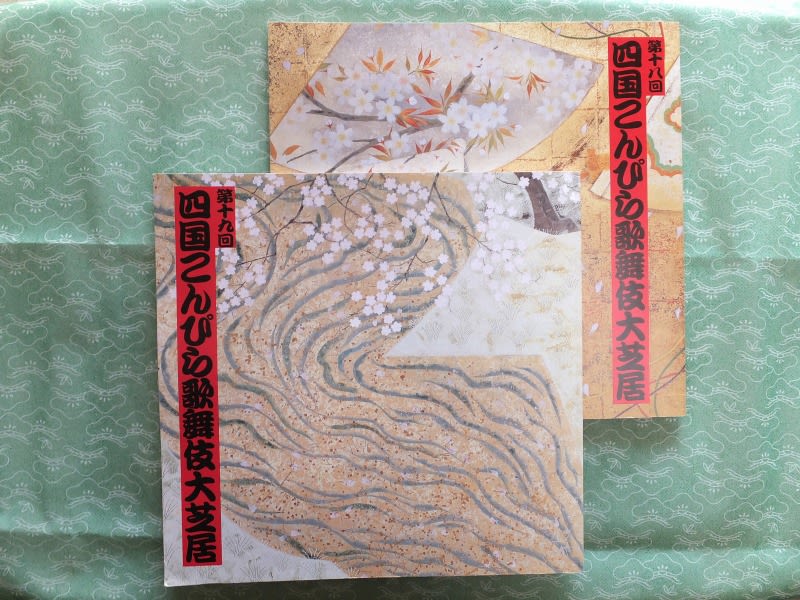

2003年の4月に琴平町にある金丸座で市川團十郎の舞台を観劇した時のブローシャーが残っていました。

第十九回:2003年:三十二回公演演目:『鳴神』、『奴道成寺』、『三人吉三巴白浪』

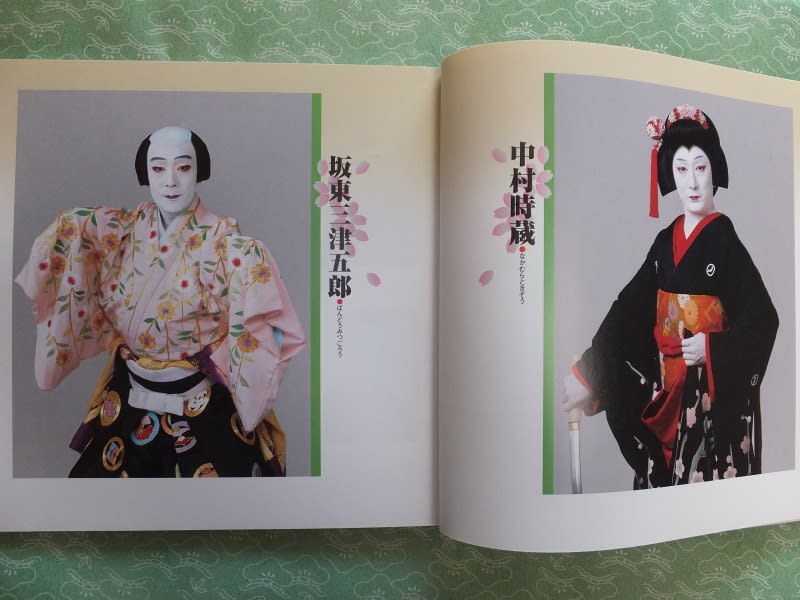

出演者:十二代目市川團十郎、五代目中村時蔵、十代目坂東三津五郎、六代目片岡芦燕など。

下の資料は2002年の15代片岡仁左衛門公演のものです。

第十八回:2002年:三十二回公演

演目:『御存鈴ケ森』、『与話情浮名横櫛』、『義経千本桜』、『双面水照月』

出演者:片岡仁左衛門、五代目中村時蔵、二代目坂東吉弥、片岡孝太郎など。

江戸時代の芝居小屋を現在の場所に移設し、何度も大改修した金丸座は、ここで舞台を見ると、そうか昔は歌舞伎もこんな狭い小屋で

芝居をやっていたんだと原点を感じました。

2002年当時はまだ最後の大改修工事の前で、観客席の中に柱も立っていました。前から2番目の桟敷と言う特別な場所を配慮して頂き、

役者が舞台で煙草に火をつけたらその瞬間、香煙が私の鼻腔をくすぐるほどの近くでした。

『双面水照月』で時蔵の幽霊が、相方に「にたっ!」とくれた流し目に、彼女が怯えてびくっとしたのがわかりましたが、

そのヴィヴィドな反応がよほど面白かったのか、相方に何度も流し目がきて、その都度身体がフリーズしたそうです。

いまだに時々思い出して「あの時は怖かった!!」と言っていますから、よほど印象に残ったのでしょう。

それほどの場所の桟敷を配慮して頂いた神原さん、松岡さん、あらためて御礼申し上げます。

多度津の神原薬業さんはこちら

大阪、神戸でまだしばらく鑑賞可能です。

日本が交戦国に無条件降伏をした8月15日の前後に、樺太でこんな史実があったことは全く知りませんでした。

自衛隊の協力を得て撮影されたソ連軍の戦車部隊の侵攻場面の迫力もさることながら、主演の二木てるみ、藤田弓子、岡田可愛、など女優陣の演技は演技を越えていますし、

◆ 語り継がなければならないこの史実

現在ロシア領サハリンと呼ばれるかつての樺太。1945年8月15日の終戦の混乱の中、この地で多くの日本人が死んでいった。

本作『樺太1945年夏 氷雪の門』は、ソ連の侵攻作戦のただなかで、最後まで通信連絡をとり、若い生命をなげうった真岡郵便局電話交換手9人の乙女の悲劇を描いた真実の物語である。

◆ 空前のスケールで描かれた平和への願い

1974年当時、日本の映画界にしては珍しくスケールが大きく、製作実行予算が5億数千万を超えた超大作として話題を呼んだ。

戦闘シーンを陸上自衛隊が全面協力し、撮影場所も終戦時の樺太に似た地形を求めて、北海道全域をはじめ、御殿場、丹沢、大山、そして常盤炭鉱地に

◆ 36年ぶりの劇場公開!!

日本映画に、なぜか樺太を扱った映画はない。『樺太1945年夏 氷雪の門』こそ、樺太の史実と事実を残した唯一の映画である。

6年前の2004年、貴重なフィルムが発掘された。本作に助監督として参加していた新城卓氏が中心となり、“映画「氷雪の門」上映委員会”を結成。

お知らせありがとうごました。

何度も涙が出て止まりませんでした。

当時のことを調べると、ソ連軍は樺太から日本本土への引き揚げ者を乗せた二隻の船も、潜水艦から攻撃して沈没させています。

終戦の混乱期に10万人もの日本人犠牲者を出した歴史をいつまでも忘れてはいけないのだと思います。

気がつきましたらご連絡します。

Dで観られましたか。言われるようにこの史実は絶対忘れて

はいけないと思います。映画を観て、戦争は普通の人にとっ

て何もいいことはないとあらためて思いました。親子、兄弟

姉妹がむごく離され、それぞれが無惨に殺される。それにし

ても集団自決を国民に当たり前と思わせる国の教えが、つ

い65年前まで広められていた恐ろしさを感じました。当時の

大新聞はそのキャンペーンに最大限協力していたのです

が、今も体質は変わっていませんね。交換手の九人の乙女

たちも本当は誰もが生きて普通に暮らしたかったと思います

|

沖縄が米軍との地上戦の戦場になり、普通の町や村で暮らしていた多数の一般国民が砲弾や銃撃で殺されたことは知っているが、 樺太ではソ連軍に日本人の一般国民が同じようにやられたことは、この映画を観て初めて知った。 映画を観て心に残ったのは三つのことだ。 このような集団自決で死ぬしかなかったこと。 地球上で日本国が初めてで、以降もそのような国は地球上にはない。 バリバリ住んでいる住宅に向かって撃ってくる恐ろしさ。 「氷雪の門」 樺太1945年夏 |

|

一言でいって、観ている間中、こんなに気が抜けない面白い映画は滅多にない。脚本は当然あるのだが、まるでドキュメンタリー映画だ。 次の展開が全く読めないまま2時間20分が経っていった。 日々、毎時間、毎分、先生と生徒の言葉の応酬で授業がなされている。 そして出演者の中学生たちも全員がシロウトだそうだ。全く信じられない。演技とは自分を化けさせることなのだろうか。みんな別人になりきってこの映画を作っている。 なぜ? フランスの親御さん、あなた方の子供たちはいま学校で、あなた方の時代と違うこういう状況にあるのですよ、と知らせたかった? まだ血が滲んでいる皮膚のように、触られるとヒリヒリするように敏感なのですよと伝えたかった? フランス映画はやはり脈々と客を呼べる映画を作り続けているんだと思いました。☆☆☆☆☆つまり絶対お勧めです。 映画『パリ20区、僕たちのクラス』予告編 |

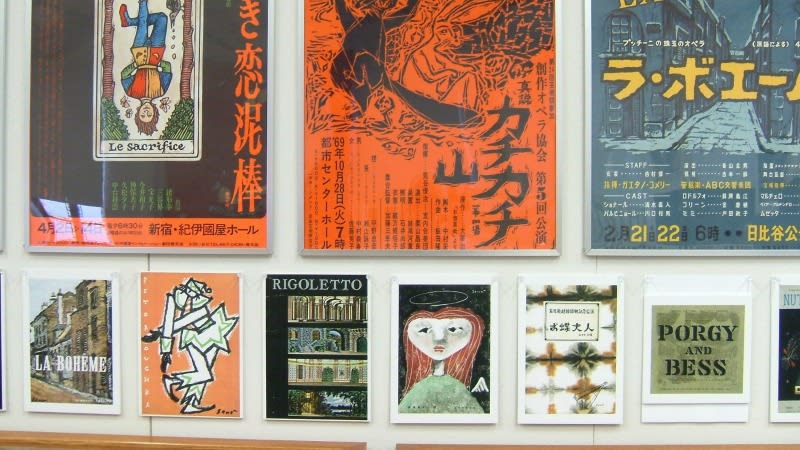

神戸文学館の対面に山手幹線をはさんで、『兵庫県立横尾忠則現代美術館』が11月3日にオープンしました。

神戸文学館で田辺聖子展を見た後、横尾忠則展にも足を伸ばしました。

4階からは目の前に、当地に創立された時に関西学院大学のチャペルだった神戸文学館の建物を俯瞰することが出来ました。

兵庫県西脇市で生まれ育ち、高校卒業後、神戸新聞に入社という経歴もあり、彼は自分の作品を兵庫県に寄贈しました。

それを受けて、王子動物園近くにあった県立美術館が、浜側のHATに新設された後の旧館のうち西館が改装されて、

彼の美術館に生まれ変わりました。

昭和40年前後から、雑誌「話の特集」の表紙やグラビヤに毎号登場して知った横尾忠則。何となく胡散臭く、芝居の書き割りのようで、

しかし色使いは鮮烈で独特。職人なのか芸術家なのか。この嘘っぽさと卑俗の塊のような横尾ワールドはどこか自分の波長に合って好きです。

展示されている作品は彼のポスターとは別の世界で、心象風景が描かれているものが多くて新鮮でした。

また最近彼がしつこく題材に取り上げるY字路のとっかかりの家と分かれる道の絵は、不思議な懐かしい感じが湧いてきてその場に長く立ちました。

見終ってこの人のはったりワールド感にまたまた疲れて、バスで三宮に出て、中村屋でワンコインAセット(クシカツ5本と飲み物セレクション一杯)500円で

疲れをとりました。今日はぬる燗ではなく赤ワインでクシカツをやりましたが、気分にぴったりでした。

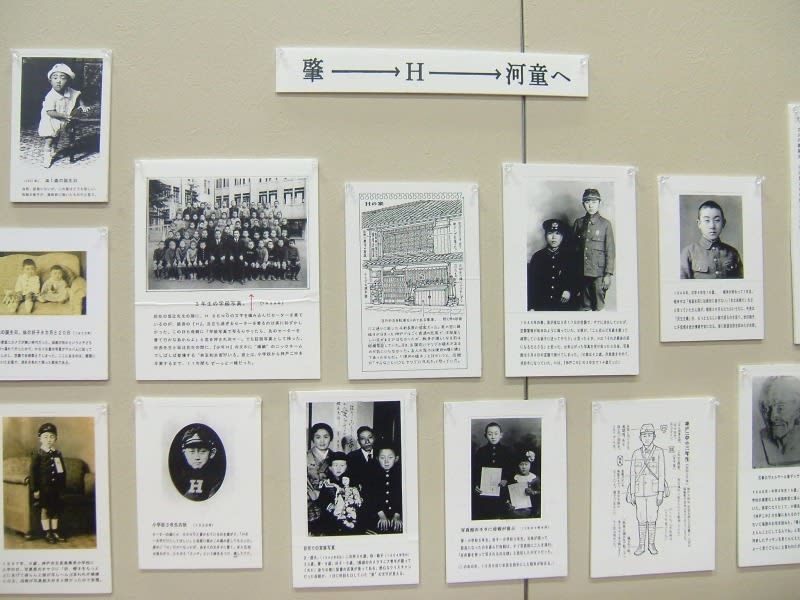

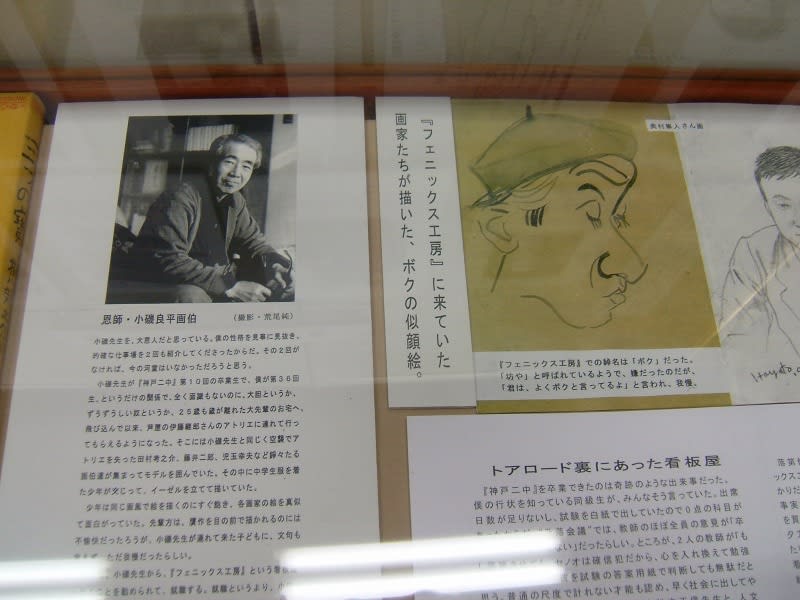

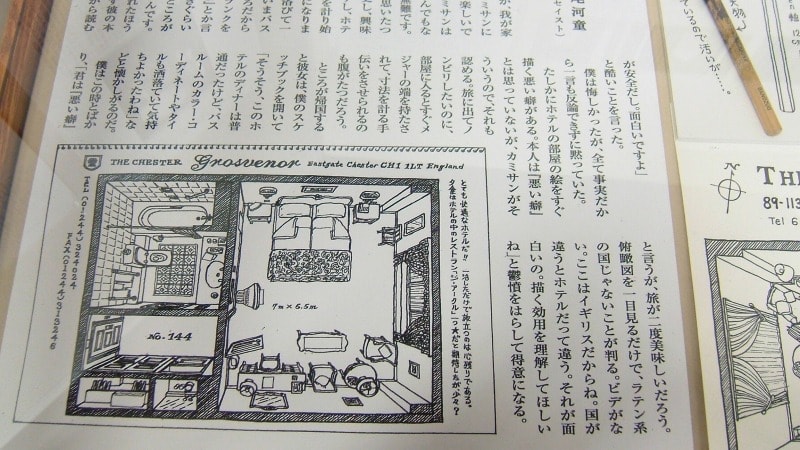

早くからオープンしていた“妹尾河童展”が25日に終了するので行ってきました。

妹尾河童さんは昭和40年代に当時在った雑誌“話の特集”で知りました。知った頃はホテルの部屋などを

上から見た俯瞰図を書いたりしていたので、イラストレーターかと思っていましたが、実は著名な舞台装置家でした。

後年、彼が書いてベストセラーになった「少年H」で河童さんが神戸生まれの神戸育ちの人と知りました。

しかも知り合いの多い兵庫高校の前身である神戸二中の卒業生でした。展示を見て、この人が修業時代に

やったり、学んだことは舞台装置家として自立するためには、何のムダもなかったと思いました。

妹尾さんは汗の中から生まれた天才の一人です。

少年Hを読んで、彼の背骨は軍国時代にも聖書を離さなかったお母さんによって出来ているように思います。

あの時代、世間の白い目を受けながら、街頭に出て布教活動を続けたお母さん。彼には迷惑なことでした。

しかし、聖書の“愛”という概念を無上のものとして、世間の目を気にせず自分の道をすすんだお母さんの存在から

妹尾さんが受けた無形の影響は大きいと思います。

両親ともに岡山から神戸に出てきて、父親は洋服仕立て業を営んでいました。

個人的に阿智胡地亭の祖父と同じ家業と言う親しみを感じます。 神戸文学館はこちら

既視感に襲われる資料だと思った。国民に事実を知らさず平気でウソをつく政府とそれを知らせる新聞・・。

12月16日~12月23日のアクセス数

閲覧数:1,845PV

訪問者数:269IP

順位: 2,621位 / 1,665,793ブログ中

席はRの17&18。演奏が始るとドラマーの目線がまっすぐ同じ高さでこちらに来る中央の席でした。

3か月ほど前の発売開始直後、会員のチケット窓口に電話を入れたのでこの席が取れました。席に座ってプログラムを見るまで、曲目をチエックしてなかったので驚きました。

「展覧会の絵」が演奏曲目にありました。昨日、市立小磯良平美術館で特別展の絵をたっぷり見たばかりでした。

ドラムとベースとピアノのほかは全てブラスの特別編成バンド。演奏家は全て山下洋輔が選別した人たちです。

「ボレロ」と「展覧会の絵」はこれから別の演奏を聴いても、この日の演奏がまた耳の中に蘇えるだろう印象的な出来でした。

そもそもが2年に一度編成される人たちが喜んで集まり、演奏する。その喜びと満員の千人を越える聴衆の期待が会場に一種の化学変化を起こしました。

アドリブの中にも、きちんとスコアを追う正統派のビッグバンドジャズ演奏。音の軽みと深み、広がり。そしてシンクロ。

何といっても圧巻は大ホールに雷鳴のように響きわたる音量でした。プレイヤー1人1人にきちんとソロの場も準備されていて、その演奏にはそれぞれ入魂の境地を感じました。

席のまわりはいつもの初老の女性方のほかに、今回は男性軍も多くて、さすがに山下洋輔のジャズは県立芸文センターにしっかり定着しているようです。

センターの前の公園の木はデコレイトされていました。

◎今朝の「題名のない音楽会」というTV番組は、『芸文センター』の会場から、センターの芸術監督である佐渡裕さんが『芸文センター』を紹介する内容だったので驚きました。

昨日自分がいた空間が、テレビの画面に映し出されていました。これはシンクロニシティと言う現象です。

チケットは一枚5千円でした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

西宮北口の『デリーキッチン』でお好みオーダーを楽しみました。 2012年12月16日

県立芸術文化センターの大ホールで「山下洋輔のビッグバンド」の演奏は腹の中まで入り込み、猛烈な空腹を感じました。

家を出る前から終演後は『デリーキッチン』へと決めていたので、迷わず店に向かいました。雨の土曜日だと楽観して行ったら、満席でした。

ウェイティング席の前にインド全土の地図がありました。

約30分ほど待って着席。即座にいつものジントニックを頼んで、

それからじっくりと、本日は何を食べるかの相談に入りました。

まずは野菜サモサとスパイシー温野菜サラダ。容器に入ったこの店のチャツネ(グリーンソース)とアチャール(ピクルス)はさすがのこしらえです。

温野菜サラダ(正確な品名を控えるのを忘れました)はじわっと辛味が口に広がります。定番品になりそうです。

辛さに相方は慌ててラッシーを頼みました。定食につくラッシーの2倍の大きさのコップで出てきました。

それからチキンティカ。あまり旨いので帰るときに半数を家へのお土産で、持ち帰りにしてもらいました。

カレーは2品。ラムとほうれん草のカレーと本日の野菜カレー(本日はカボチャとインゲンのカレーでした)。

それぞれがたっぷり出てきましたが、結局相方が0.5で私が1.5の割合で完食!3人で二つのカレーが丁度いい分量かも。

ナンはオニオンナンと、

ガーリックチーズナンを頼みました。

それぞれのナンはカレーを載せなくても、もうそのままでもどうしようもなくおいしい。これもこれからの定番品です。

さすがに食べきれずに二片づつ持ち帰りに包んでもらいました。食べ終わって帰るときに、キャッシャーの向こうにあるキッチンの3人のインド人のコックさんに、

「堪能しましたーFully enjoyed!! namaste!」と声をかけると、満面の笑みを浮かべて小さく頭を下げて挨拶を返してくれました。

いつもこのやりとりをするのでしっかり覚えてもらっているようです。ジントニック2杯、ラッシー1杯を含めて2人で合計6000円。この店はコスパも◎です。

2012.12.09 ~ 2012.12.15

閲覧記事数: 11151 PV

訪問者数: 4168 IP

週間ランキング: 800 位/1,799,987ブログ(gooブログ)

2010年06月07日(月)「阿智胡地亭の非日乗」掲載

おもしろうてやがて哀しき映画でした。人は、現実と幻視のあやうい境界線をいったりきたりしながら、周囲の人に頼り頼られすることで何とか生きている。

生きることの哀しみを、このようにスクリーンに留めた映画は北野武の「ハナビ」以来だと思いました。

原作者の西原理恵子という女性は、高校生のとき学校と衝突して退校処分を受けました。

二人の父親とは早くに死に別れ、そして結婚して子供が二人できたあと、旦那も若くしてガンでなくしました。

少女時代から、ある意味じべたを這い回って来て、人はいつも生と死のはざまにいることを知って生きてきた。

そんなことを背景に、生まれ育った土佐の漁師町の、男運の悪い女たちの群像を画いている。

この映画を観てから、4年前に買っていた原作の漫画を読みましたが、絵も美しいけど彼女は詩人でもあったんだと思いました。

「人間は2回死ぬンよ、一回は息を引き取ったとき、もう一回は誰もその人のことをもう思い出さんようになったとき」・・

そんなセリフがありました。

出演者では菅野美穂と彼女の背中の演技に惚れました。小池栄子も、池脇千鶴もほんまもんの演技者になり、夏木マリはもうそのまま土佐の漁師町のパーマ屋のママさんでした。

自分が東予地方にいた時、土地の言葉に耳がなじんだせいか、この映画に流れる土佐弁は心地よい。

同じ四国だからか土佐と伊予の言葉は、アクセントもよく似ている。山内家が土佐に入ったとき、元の殿様である長曽我部家の家臣群は、

みな下士の身分に落とされた。それをよしとしない家臣の中には、土佐から伊予の国へ逃げた連中がいる。恭順の意を表してか、

「長曽我部」の名から“長”を取った「曽我部」さんは、伊予の国に多い。

土地の人が聴くとあんなんは土佐の言葉やないがやで、ということになるのだろうが俳優たちはみなよく練習を重ねたに違いない。

目にも耳にも心地よくドラマは流れ、映画は笑いをまぶしながら哀切な終末に向かいます。

映画の良さを十分味あわせてくれました。

この映画の脚本家・奥寺佐渡子もスグレモノの一人です。

観おわって、余韻が永くながく残る映画でした。

映画の公式サイトはこちら

吉田大八監督が、西原理恵子のコミックを映画化した恋愛ドラマ。離婚の末に一人娘を連れて故郷に出戻ったなおこと、なおこの母・まさ子の2人で営む海辺の町の美容室「パーマネント野ばら」に集まる女性たちの悲喜こもごもの恋愛模様が描かれる。主演は北野武監督作「Dolls(ドールズ)」以来、8年ぶりとなる菅野美穂。共演に江口洋介、夏木マリ、小池栄子、池脇千鶴ほか。

2010年製作/100分/G/日本

|

映画を観た東京の森山さんからメールをもらいました。 泣かせますねー!主役の男優は昔の高倉健さんを思い出させますね。 ただ鎖国状態で、実態が外国人にはわかりにくいという事実から、いろんな推測をするしかありません。 その資金はどこから出ているのか?というような視点も必要な映画かと思います。 戦前の日本の戦意高揚映画、「土と兵隊」、「陸軍」、「翼の凱歌」などのように。

|

|

部分的に雑誌で読んでいた箇所もありましたが、通しで読むとこの人の持っている遊びのエネルギーの強さと持続性に驚きます。 虫とり、べいごま・めんこ、相撲・野球…とのめり込んでの道楽少年は、昭和四年生まれ。 八〇歳の今日まで俳優を生業としながら、大道芸、落語、歌、俳句、釣り、競馬、さらには○○まで、存分に遊ぶ。 でも、もしかすると生業も遊びではなかろうかと。いま、職業と道楽の関係に考察が及ぶ小沢昭一遊びの一代記。写真多数。 学者とか科学者とか芸術家とかいうのは、みんな自己本位に仕事をやっているんだからそれは職業じゃなくて道楽なんだということを力説していました。 その講演禄を読んで、ぼくの人生は道楽を積み重ねてきたんだなあということの裏づけを漱石先生から頂いたような気がいたしました」 すなわち世の嗜好(しこう)に投ずると一般の御機嫌(ごきげん)を取るところがなければならないのだが、 本来から云うと道楽本位の科学者とか哲学者とかまた芸術家とかいうものはその立場からしてすでに職業の性質を失っていると云わなければならない。 現に科学者哲学者などは直接世間と取引しては食って行けないからたいていは政府の保護の下に大学教授とか何とかいう役になってやっと露命をつないでいる。 御承知の大雅堂(たいがどう)でも今でこそ大した画工であるがその当時毫(ごう)も世間向の画をかかなかったために生涯(しょうがい) 真葛(まくず)が原(はら)の陋居(ろうきょ)に潜(ひそ)んでまるで乞食と同じ一生を送りました。 またこれは個人の例ではないが日本の昔に盛んであった禅僧の修行などと云うものも極端な自然本位の道楽生活であります。 彼らは見性(けんしょう)のため究真のためすべてを抛(なげう)って坐禅の工夫(くふう)をします。 黙然と坐している事が何で人のためになりましょう。善い意味にも悪い意味にも世間とは没交渉である点から見て彼ら禅僧は立派な道楽ものであります。 したがって彼らはその苦行難行に対して世間から何らの物質的報酬を得ていません。麻の法衣を着て麦の飯を食ってあくまで道を求めていました。 要するに原理は簡単で、物質的に人のためにする分量が多ければ多いほど物質的に己のためになり、精神的に己のためにすればするほど物質的には己の不為になるのであります。 |

映画「大いなる幻影」は設定場面が終始、第一次世界大戦のときの捕虜将校収容所です。

ヨーロッパでは騎士の時代から将校と兵の間には厳然たる身分格差があり、各国の将校どうしは国は違っても、出身階層は同じであると言う意識があります。

従い捕虜の扱いは、将校の場合はお互いいつ立場が入れ替わるかわからないということがあるので、相互で捕虜を尊重することを保証しあっています。

この映画ではフランス軍の空軍将校がドイツ陸軍に捕まって、捕虜収容所に入れられていますが、生活ぶりにはこれが捕虜?という扱いが出ています。

貴族出身のフランスの空軍大尉と、同じく貴族出身のドイツ陸軍捕虜収容所隊長とが合い対峙しますが、

基底には既に欧州社会で貴族と言う階級が滅びつつあるという同じ認識、悲哀を共有しています。

この映画の題名は、いい加減につけられたという説があるようですが、貴族が社会をけん引した時代の幻影と何度も繰りかえされる戦争の中の

平和の幻影の二つを現しているように思いました。

登場する一人一人の将校の性格が丁寧に描写されていて、逃亡したフランス将校を匿うドイツ農家の未亡人とのエピソードを含めて厚みのある映画でした。

ジャン・ギャバンは戦後の映画の年寄りのドライバーやギャングしかイメージがありませんでしたが、この映画では若き空軍将校の役で驚きました。

映画館は十三商店街の雑居ビルの6階にあります。映画館自体は大阪・九条のシネヌーヴォより席数は多く、内部もきれいな感じです。

雑居ビルの前あたりはこんな感じです。

事前に知らないままにこの映画館に行きましたが、上映のあと作家の雨宮処凛さんと映画監督の想田和弘さんの公開対談があったのは望外のことでした。

雨宮処凛さんは元右翼で現在ネット上で多くの発言を続けています。阿智胡地亭の瞠目している旬の一人です。

また想田和弘さんはドキュメンタリー映画『選挙』を製作した監督です。二人の対談は面白くて傾聴する箇所が多かったです。

シニア料金千円だけで昭和12年製作の優れものの映画と、平成24年にしっかり呼吸して生きている人間とライブで触れ合うことが出来ました。

2007年07月06日(金) 『阿智胡地亭の非日常』に掲載。

映画「選挙」

映画「選挙」を見ました。

川崎市議会の補欠選挙に立候補した自民党の公募落下傘候補者がいます。この映画は彼の実際の選挙運動の一部始終を監督が小型カメラで追いかけた映画です。

よくまあ自民党神奈川県本部が取材と公開を許したなあというシーンの連続です。

ひょっとしたら許可が取れなかった場面が映写されたシーンの10倍ほどあるかも知れませんが、こんな映画が劇場で上映されること自体、

日本の民間の情報公開レベルは大したもんでもあります。

日本の選挙のこの実態の取材が、日本人の日常の生活の場の利益集団の住み分け、持ちつ持たれつ、仲間意識などをさりげなく表に出してくれています。

各政党の草の根レベルの本音トークは爆笑ものでした。

出演者は当時の小泉総理をはじめ全員が本名のままで登場し、プロの役者は一人もいません。

そういう意味ではドキュメンタリー映画のジャンルに入る(監督は“観察映画”と名づけています)のでしょう。

中に総理が応援演説で駅前に登場し、車を降りる前後のSP連中の散開と警護の有様は始めて画像を見ましたが、やっぱりプロの世界というのはあるもんだと思うシーンもあります。

今年見た最高のエンターテイメント映画、すぐれた喜劇でありますが私にとっては自分が暮らしている国の実態をあばかれたつらい悲劇映画でもありました。

おすすめです。

関西では十三の第7芸術劇場で上映中です。

劇場は両側に風俗店が並ぶ大通りを歩いた雑居ビルの6階にあり、

席数は70ほどのこじんまりした映画館です。

|

NHKの番組でこの本のことを知りました。宮沢賢治に、この生活者の一面があってこその全宮沢賢治だったのかも知れません。 本人は自分を雇われ人、サラリーマンと思っていなかったと思うと、番組を見ていた相方は言いました。 彼は本人が意識していたかどうは知りませんが、いついかなるときも、自分の人生を自分がハンドルを握って生きようとした人だと思います。 すさまじい話ではないか。20世紀最大の科学者であるアルベルト・アインシュタインも、 特殊相対性理論や光量子仮説などを次々と発表して「奇跡の年」と呼ばれた1905年は、一人の無名の特許局職員だった。 大学教授でも、研究所所員でもなかった。戦後日本を代表する思想家の吉本隆明も、生活のために長年、特許事務所勤務を続けている。 在野の賢治研究家である編集者・ライターの佐藤竜一が、東北採石工場という小さな会社のセールスマンだった賢治に焦点を当て、資料を発掘した労作である。 |