阿智胡地亭便り#74「映画 父と暮らせば 宮沢りえと役者の力」 2005年1月31日記

神戸朝日ビルデイングの地下にある映画館に「父と暮らせば」という映画を見に行きました。

ピカの爆風で倒れた屋根の下に父親が埋まり、猛火が迫る中、彼を必死で救おうとして逃げない20歳の娘を叱咤して、逃げさせた父親。

傷ついた父親を見殺しにして自分だけが助かったと自分を責め続ける娘。

「うちはしあわせになったらいけんのじゃ」と彼女のセリフにありました。

そのシーンを見ると同時に、10年前に神戸のあちこちで同じような目にあった人が沢山いたことが頭に浮かびました。

元々がもう何度も上演された舞台劇の映画化であるということや、出演者がほぼ親子二人だけと言うこともあり、

セリフは一つ一つが長くて緊張感がありました。それを宮沢りえは美津江という役柄の人に成り切って喋りました。

スクリーンの上には美津江しかおらず、宮沢りえはどこにもいませんでした。

映画が始まってすぐに、私の前から俳優そのものは消えて、今このような人達が目の前にいると思って見ていました。

勿論プロデユーサーと監督がいなければ、また原作と脚本がなければ映画は出来ませんが、引き込まれる映画や舞台には

役者の力も本当に大きいと強く思いました。

広島で勤務していたある夏の暑い日に、たまたま通りかかったビルの壁に銅板がはめ込まれているのに気付き、何気なく読んだら、

「この場所の真上560mの高さで原子爆弾が炸裂しました」と書いてありました。思わず青い空を見上げました。

「その瞬間、爆心地の温度は太陽の表面温度6,000度の2倍の12、000度になりました」とも。

声高に言うこともなく、何も押し付けることもない。ただ自分と同じような人たちがあの瞬間まで生きていて死んだ。

そしてその経験を伝えずにまだ生きている人もいることを映像で伝える。映画というメデイアも凄いけど、そのことを全身で

伝えきる役者というのも凄い職業だなあ、そしてあの役柄になりきった宮沢りえという役者は、どうやったらあんなことが出来るのだろうと思いました。

今回見た映画の主演女優は宮沢りえでした。「たそがれ清兵衛」という映画を見てから、彼女はタレントではなく役者だと思うようになっていました。

そして今回「父と暮らせば」の彼女を見て、前よりもっと強く、この人は凄い役者になっていると思いました。

「たそがれ清兵衛」を見た後、彼女の事はそれまでは、芸能三面記事的なことしか知らなかったなあと思いました。

それはリエママと言われている母親のいうままに操られているタレントであるとか、何かのストレスで大痩せしたとかいうようなことです。

「たそがれ清兵衛」での彼女は役に成り切っていて、その役柄の人間そのものがスクリーン上で動いていました。

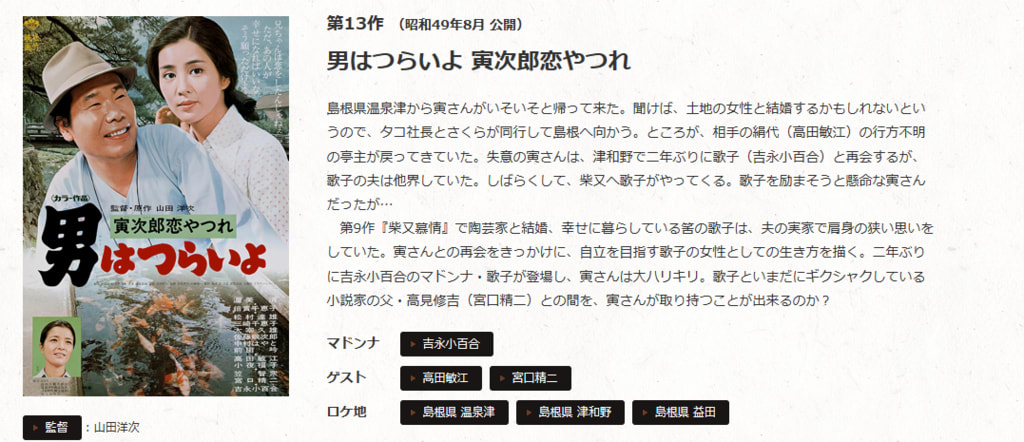

吉永小百合という映画女優は随分息が長い女優さんですが、彼女はどんな役を演じても、スクリーンに映っているのはやはり吉永小百合です。

しかし宮沢りえはスクリーン上で宮沢りえではなく、その役柄の人でした。

「いい映画だったから、見て来たら」と相方に言われて、「父と暮らせば」という映画を殆ど予備知識がないままに見に行きました。登場人物はたった3人で、

父親役の原田芳雄とその娘の役の宮沢りえ、もう一人大学助手役の浅野忠信という俳優さんでした。 時代と場所の設定は昭和23年の広島市内です。

映画の初めから終わりまで父娘のセリフは、全部広島弁と言うことは事前に聞いていました。広島言葉も私が好きなことを知っているので、

そのこともこの映画を薦めてくれた理由の一つのようでした。たった3年間広島で単身生活をしただけの私の耳ですから、判別能力は大したことは

ありませんが、私には役者の使う広島言葉は何の違和感もなく、広島に生まれ育った人が終始喋っているように思えました。アクセントも、

そしてセリフにはもっと重要だと思うリズムも完璧でした。(最後に流れるクレジットタイトルで確認したら、広島方言指導になんと

3人の人の名前が出ていました。監督がセリフ回しに完璧を期し、役者もそれに応えたなと思いました。)

解説 引用元。

原爆投下から3年後の広島を舞台に、生き残ったことへの負い目に苦しみながら生きている娘と、そんな彼女の前に幽霊となって現れた父との心の交流を描いた人間ドラマ。監督は「美しい夏 キリシマ」の黒木和雄。井上ひさしによる同名戯曲を基に、黒木監督と池田眞也が共同で脚色。撮影監督に「Spy Sarge. スパイ・ゾルゲ」の鈴木達夫があたっている。主演は、「たそがれ清兵衛」の宮沢りえと「HARUKO ハルコ」の原田芳雄。第17回日刊スポーツ映画大賞監督賞受賞、エキプ・ド・シネマ発足30周年記念、芸術文化振興基金助成事業、文部科学省選定、厚生労働省社会保障審議会特別推薦、青少年映画審議会推薦、日本PTA全国協議会推薦、日本映画ペンクラブ特別推薦、東京都知事推奨、広島県知事推奨、長崎県知事推奨、長崎県教育映画等審議会特別推薦、日本原水爆被害者団体協議会特別推薦作品。

ストーリー

1948年夏、広島。原爆によって目の前で父・竹造を亡くした美津江は、自分だけが生き残ったことに負い目を感じ、幸せになることを拒絶しながら生きている。そんな彼女の前に、竹造が幽霊となって現れた。実は、美津江が青年・木下に秘かな想いを寄せていることを知る竹造は、ふたりの恋を成就させるべく、あの手この手を使って娘の心を開かせようとするのだが、彼女は頑なにそれを拒み続けるのだった。しかし、やがて美津江は知...

スタッフ

監督

黒木和雄

脚色

黒木和雄

池田眞也

原作

井上ひさし

企画

深田誠剛

キャスト

宮沢りえ 福吉美津江

原田芳雄 福吉竹造

浅野忠信 木下正

父と暮せば(予告)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2007年08月09日(木)[阿智胡地亭の非日乗]に掲載。

映画「夕凪の街 桜の国」

相方に誘われて「夕凪の街 桜の国」を見ました。

遠い昔の出来事ではなく、いまこの同じ時間を生きている人にも原爆のことはつながっている・・・そのことをこんなに自然に教えてくれる。

黒木和雄監督の映画「父と暮らせば」で印象が残る「うちは幸せになってはいけんのじゃ」という言葉がこの映画にも出てきてドキッとしました。

真の被害者が我が身を責め、ケロイドの残る身を人から異形の人と差別され、人の目の立たない裏通りで生をつなぎ、やがてこの世から姿を消していく。生きた証もなく。

それらのことを加害国に気を遣ってか、見てみない振りしてきた62年間。

映画が終わって、本屋で原作の漫画を買いました。 自分が知らないだけで世にスグレモノは仰山おられる・・ とまたまた思いました。

嬉しい?

十年たったけど 原爆を落とした人は私を見て

「やった!またひとり殺せた」 とちゃんと思うてくれとる? こんな言葉を考えつく作者の[こうの史代]さんとはどんな人でしょうか。

名前を見てふと、代々歴史を語り継ぐということからつけたペンネームかと思いました。

広島という所は凄い漫画家を生んだものですね。

前段と後段のそれぞれのヒロインを演じた麻生久美子、田中麗奈さん、それ以外の出演者も肩に力をいれず、淡々とありのままに映画の中で生きていました。

10数年前、わずか3年間とはいえ自分が住んだことがある広島の街の言葉がスクリーンに流れ、戦争当時と現代の広島の街並みが映る。

漫画が原作の映画かと軽く見ていましたが、今や小説では描けないものを漫画家が表現してくれることがあると知りました。

誘ってくれなかったら見なかったかも知れないけど、今年これまでに見た映画の中ではBESTの映画でした。

8月6日が、今日9日が、それぞれ広島と長崎に62年前 アメリカという国が、人類の上に史上初めて核兵器という大量無差別殺戮爆弾を落とした日です。

この映画は62年が経過したからこそ出来た映画だと思いました。

次の62年やそれ以上をこれから生きるであろう、今年地球上に生を受けた人類の赤ん坊を守るのは自分たちしかいない。映画を見終わった時そう思いました。