作家とその作品と、それを読む人間にはどうも相性ということがあるような気がする。

例えば村上春樹さんの作品は私には向いていないと言うか 読んでも面白いと思えない。ただ彼のエッセイは好きだ。

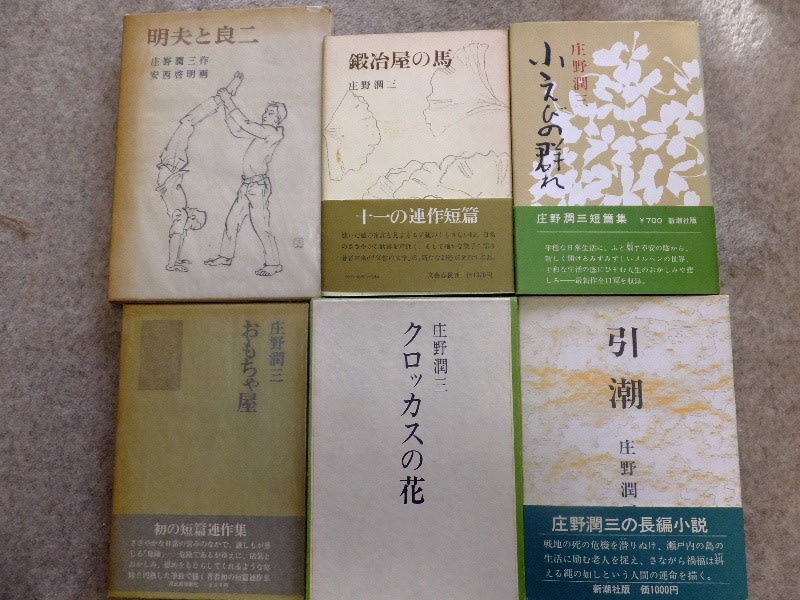

庄野潤三という人の作品には最初の一冊「明夫と良二」から彼の世界に没入してしまった。

庄野潤三という人と出会ったのは私の人生の中の大きな僥倖だと思っている。

庄野さんが書いた本との出会いのおかげで、私は社会生活と家庭生活の中で何とか精神のぐらつきを支えてもらってこれまで生きてこられたような気がする。

§ 庄野潤三さんはどういう作家だったか 2009年9月22日配信 毎日新聞の訃報から

「静物」や「夕べの雲」など日常生活を静かな筆致で描き、「第三の新人」を代表する一人として活躍した作家。

1955年、平凡な暮らしにひそむ危機をとらえた「プールサイド小景」で芥川賞受賞。

詩情豊かに生活の細部を描いて、安岡章太郎氏や吉行淳之介、遠藤周作らとともに「第三の新人」と呼ばれた。

夫婦の亀裂を描いた「静物」(60年、新潮社文学賞)は戦後文学の名作に数えられる。その後も「夕べの雲」(65年、読売文学賞)、

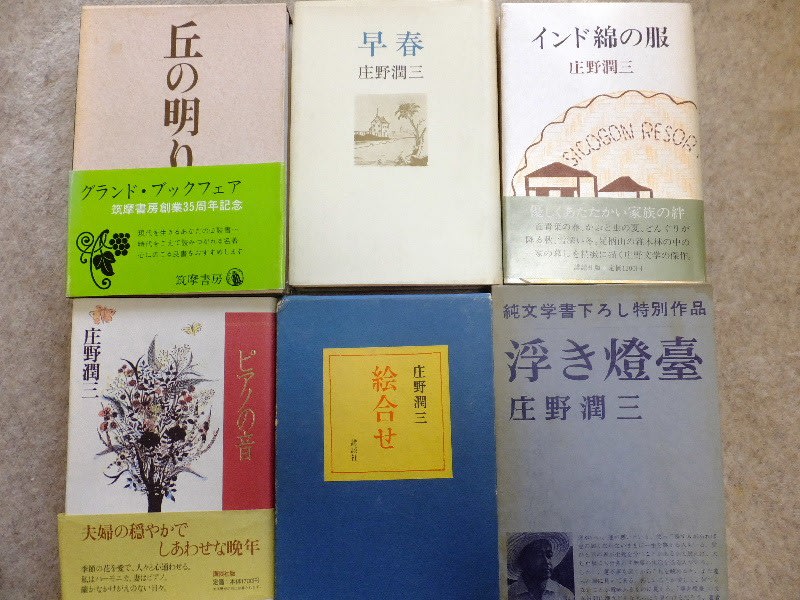

「絵合せ」(71年、野間文芸賞)、「明夫と良二」(72年、毎日出版文化賞)など人生の機微を追求する家庭小説を書いた。

一方で「浮き燈台(とうだい)」「流れ藻」など見聞に基づいてストーリーを構成した作品も好評に迎えられた。

「ガンビア滞在記」(59年)、ロンドン紀行「陽気なクラウン・オフィス・ロウ」(84年)、

脳内出血後の記録「世をへだてて」など、随想にも秀作が多い。

90年代後半からは自身の日常生活を題材に「貝がらと海の音」「庭のつるばら」などを主要文芸誌に書き継ぎ、健在ぶりを示した。

それは06年3月刊行の「星に願いを」に至っている。

「庄野潤三全集」(全10巻・講談社)がある。

§ どういうような小説か

◎例えば「ザボンの花」

舞台は昭和三〇年代初頭の東京の郊外、小田急生田駅近くの丘陵地に建つポツンと一軒家。あたりは麦畑や雑木林が広がっている。

その家には数年前に大阪から越して来た若い夫婦と三人の子ども、そして一匹の犬が暮らしている。

そんな一家の日常生活スケッチがこの本の内容だ。

大阪から東京に引越した著者一家がどんなふうにして暮らしているかを、大阪のお母さんに知らせるつもりで書いたという。

山中に住むようになった家族の日常生活のあれこれ、子供たちそれぞれの学校の友達のエピソード、地元のお百姓との付き合いや買い物の店の事。

文章はたんたんとして特に山場もない。

◎大阪の兄から送られた庭木の話、庭に植えた植栽の育っていく経過の話、小田原に住む長女からくる毎年の誕生日祝いの手紙の内容、宝塚歌劇の観劇の話、

大阪にある両親・縁者の墓参りの話、

その折に泊まるグランドホテルと中にある竹葉亭で鰻を食べる話、友人とのたまの飲み会の話、奥さんと二人で食後に奥さんのピアノ演奏で合唱する話、

子供たちが森にしかける鳥のワナの話などが繰り返し繰り返し出てくる。

◎須賀敦子さんという人が『夕べの雲』をイタリア語に訳している。『夕べの雲』を訳した理由をこのように語っている:(中井教授の著作から引用)

「この小説は読んで以来ずっと私の頭を離れなかったし、読んだ時すぐにこの本をイタリア語に訳せたらと思った。この中には、日本の、ほんとうに一断面がある。

それは写真にも、映画にも表せない、日本のかおりのようなものであり、ほんとうであるがゆえに、日本だけでなく、世界中、どこでも理解する普遍性をもっている。」

神戸大学医学部名誉教授中井久夫さん(文化功労者)は、その著でこう述べている。

庄野潤三の日本語は明瞭で、骨格があり、肌がきめこまかく膩(あぶら)がのって、気品とユーモアがある。

(中略)庄野が身辺を描いてなお私小説というラベルを拒むのは須賀さんのエッセイと同じ理由ではないか。

主人公は決して自己主張せず、むしろ状況を照らしだす。それが須賀さんに翻訳への心躍りをさせた力の一つだったのではないか。

§ 簡単な経歴

大正10年生まれ 平成21年死去 享年 88歳

(1921-2009)大阪(住吉区帝塚山)生れ。大阪外国語学校英語科を経て九州帝国大学法文学部卒。海軍に入隊後少尉に任官。米軍上陸に備え砲台を建設する。

戦後府立今宮中学校教諭、朝日放送本社に勤務し昭和28年東京支社に転勤。当初練馬区に住む。昭和36年4月、神奈川県川崎市生田に転居。

長女夏子は生田中学校2年に、長男龍也は生田小学校4年に転入。次男和也は西生田幼稚園に入園。それ以来亡くなるまで48年間生田の家で暮らした。

§ 何故好きになりずっと読み続けているのか

彼の本を読むと心が落ち着く。こういう生き方が実際にあるんだと知った。

自分の会社生活や母と同居が始まった家族生活の日々の軋轢や悩みが何となく客観視できて心の持ち方が変わるような気がした。

自分がつきあっている人のどんな方々より親しい一家が出来て、その日々の経過や変化を読むのが楽しい。

3人のお子さんの学校生活のさまざまなエピソードと、学校を終えて就職・結婚し孫が生まれてそんな暮らしをしていることも彼の小説で全部知っている。

彼は周囲の人を全員好ましい人として遇し、暖かく描いている。読むだけで気持ちがほっこりする。現実ではないかも知れないがあらまほしき世界だ。

人の眼や世間の評価を気にしない人生を送り、ごく身近な題材ながらその狭い世界を常に好奇心を持って虫の眼と鳥の目を持って生活をしている。

だから、庄野さんの生きている姿や流儀に憧れを持った

§ 庄野さんの作品が持つ深みはどこから来たか

結婚生活が始まって間もなく、長女が赤子のときに奥さんが服毒自殺を図ったようだ。幸い発見が早く死に至らなかった⇒作品「静物」。

それがあってからの庄野さんの生き方は変わり、それに伴って作品も変わって行ったように思う。家族を大切にし、付き合う人びとを慈しんで生きた。

自身の戦争体験を底に秘め 戦後の世の中に生きた一家の日々の普通の生活の積み重ねを細部をゆるがせにせず描き続けた。

平凡に生きる生活の中にも深みはある。

§ 自分の人生や生活と真逆の人生や生活

◎同じ場所同じ家に48年間ずっと住んだ庄野さん

生まれてから19回の転居を重ね、社会人になってからも6回住む家が変わった自分

◎家族の扇の要を自然体でやり妻と三人の子らと常に話をし、交流し家族の中心にいた庄野さん

母子家庭で育ったような生活の自分は父親との関係は薄かった。進学先も就職先も一人で決めたほどだ。

§ 庄野潤三の交友関係

伊東静雄、島尾敏雄、佐藤春夫、三好達治、阪田寛夫、吉行淳之介、安岡章太郎、井伏鱒二、河上徹太郎、実兄の庄野英二

同じ帝塚山学院の同級生である芥川賞作家の阪田寛夫の次女は宝塚スターだった大浦みずきだが、

彼女の芸名は庄野潤三が名付け親で、ずっと一家で大浦みずきを応援していた。了

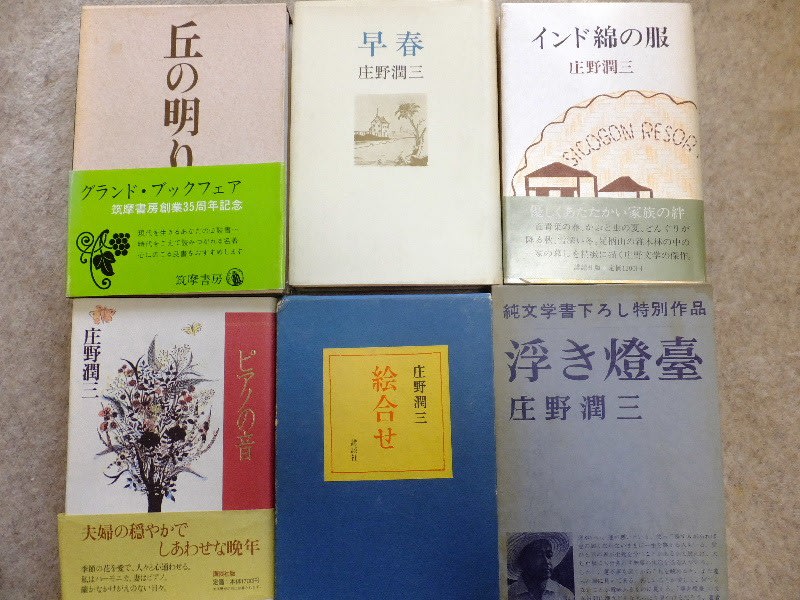

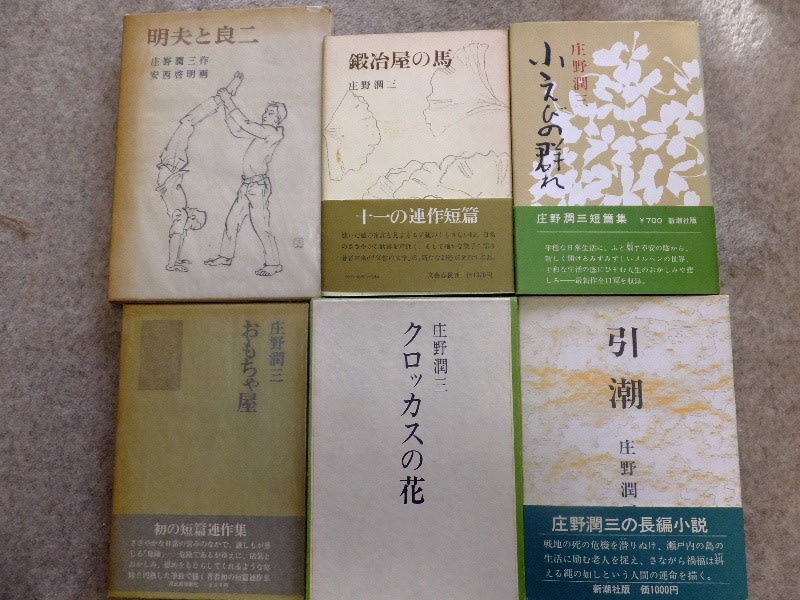

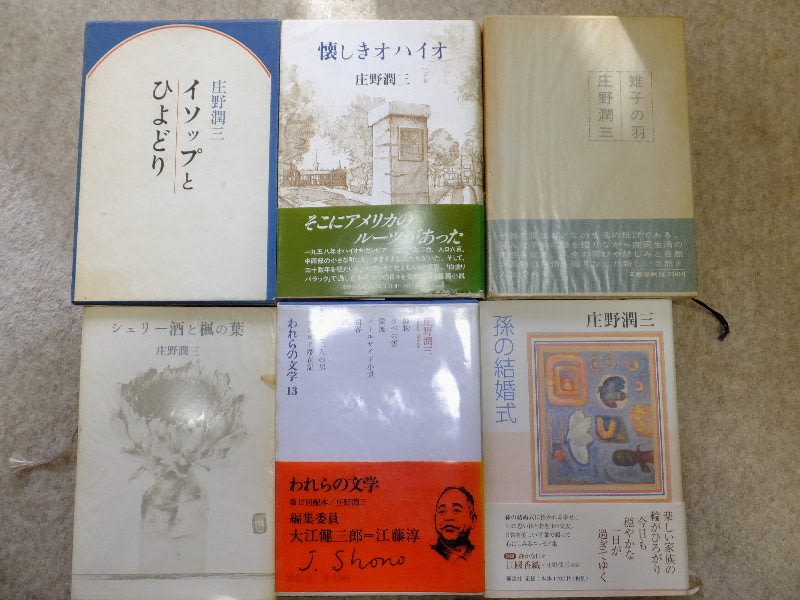

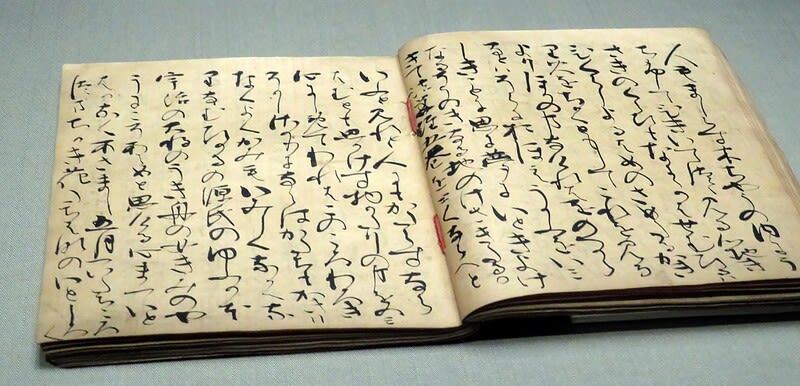

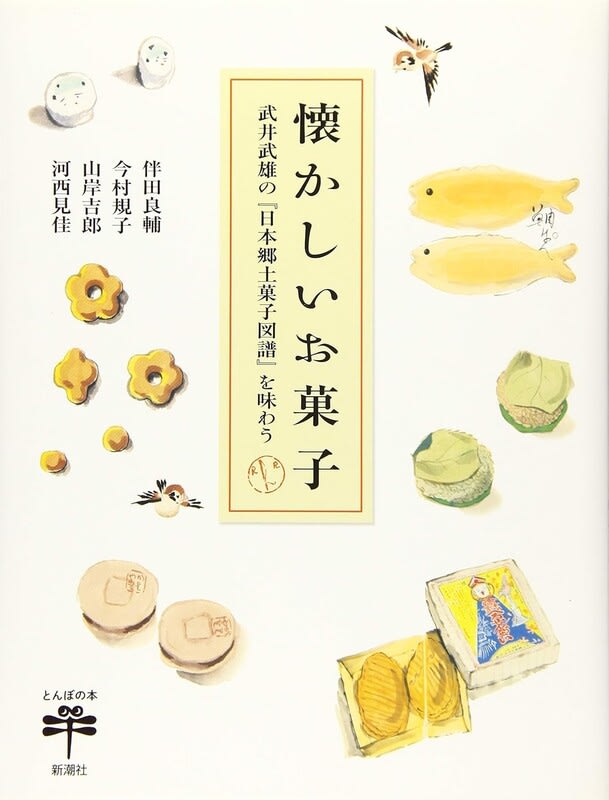

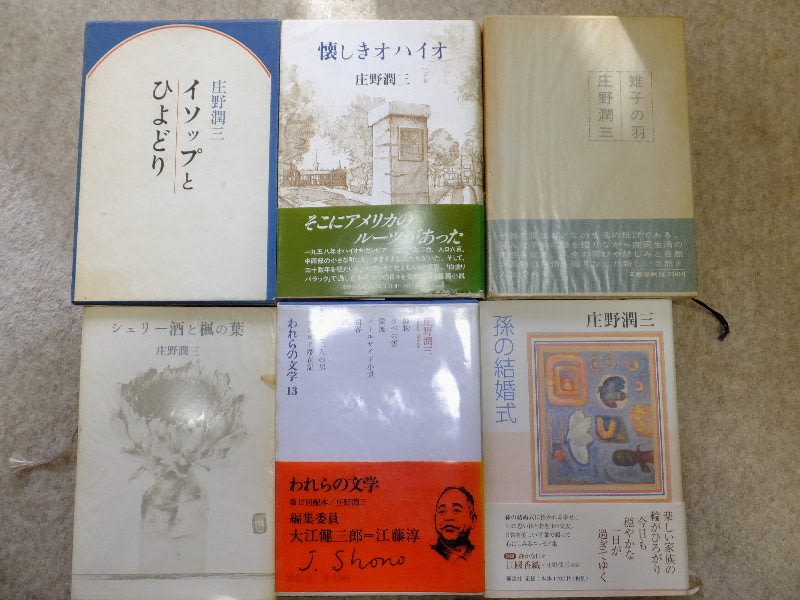

これまで読んできた難波や梅田などの古本屋巡りもして集めた庄野さんの本。

2018年2月神戸から東京都江戸川区への引っ越しに伴い保管スペースがなく少数を残して断捨離した。

記録のため書影を撮影。

庄野潤三と村上春樹の庄野批判を書いた興味深いブログ⇒こちら。