昭和31年 国鉄四日市駅と対峙するように 近鉄四日市駅ができた

辻さんが残していかれた 諏訪駅跡地から西の写真

そこには広大な空き地が残されていた.............

引用元ブログ⇒花の四日市スワマエ商店街

四日市諏訪商店街振興組合専務理事の横道ブログ

昭和31年 国鉄四日市駅と対峙するように 近鉄四日市駅ができた

辻さんが残していかれた 諏訪駅跡地から西の写真

そこには広大な空き地が残されていた.............

引用元ブログ⇒花の四日市スワマエ商店街

四日市諏訪商店街振興組合専務理事の横道ブログ

平成時代の初期に大阪支社勤務を共に体験した仲の平川さんから宅急便が届きました。夕刻届いてすぐに開梱すると

ムラサキ山芋、人参、ブロッコリー、下仁田ネギ、さつま芋、長い大根、丸い大根がぎっしり詰まっていました。

早速その中のムラサキ山芋のトロロと、下仁田ネギと山芋の根元の部分とお揚げの炊き合わせをおいしく頂きました。

トロロの粘りとコク、出汁が沁みた煮山芋と下仁田ネギの白身と青葉の柔らかさの風味もたまりません。

お礼のメールを入れました:

「見事なムラサキ山芋、人参、ブロッコリー、下仁田ネギなどなどが到着しました。

今年の4月の終わりにオープンした大型商業施設の「亀戸クロック」に一番下の孫の絵を観に行きました。

幼稚園がまとめてくれて提出したものだそうだそうです。

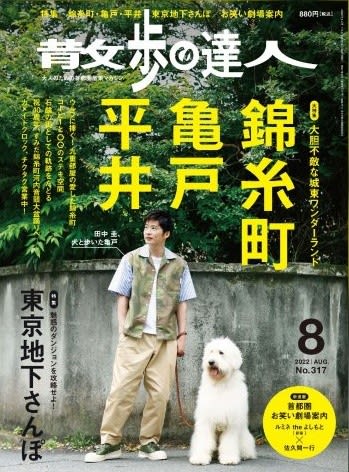

本屋で「散歩の達人 錦糸町 亀戸 平井」というのが平積みになっていたので購入しました。

一階の店で京葉道路の往来をぼんやり眺めて一休みしました。

最初の保育園の送り迎えの応援は2007年頃だった。その頃は神戸から時々東京に出て 共働き世帯の送り迎えを手伝っていた。

それから3人の男の子を挟んで 昨日は一番下の女の子の送り迎えをした。 80歳を前にして 二家族5人全員の孫の送り迎えの応援が出来た日が来たことを有難いと思う。

自分の場合は 遠隔地の信州諏訪に住む父方の祖父母には生涯で2回しか会ったことはなく、茅野の母方の祖父母は物心がついた時にはもう亡くなっていて会えなかった。

短縮日程にはなったが 修学旅行が実現した今年卒業の近くに住む少女から写真が送られてきた。去年と一昨年の卒業生は修学旅行は中止だった。

グループごとに乗った観光タクシーの運転手さんがとてもよい方で、楽しくまわれたようです。

金閣寺は朝で水面に波がなくてキレイに撮れたそうです。

お土産ありがとう!!

今朝すぐ近くに住む家族から自家製恵方巻の写真が送られてきた。

「ごもっとも、ごもっとも」

今年も節分の日に焼いたイワシを食べたあと豆まきをした。家中の窓という窓を順番に開けて、トイレや風呂の窓も忘れずに、

大声で「鬼は外福は内、ごもっとも、ごもっとも」と言ってまわる。子供の頃、この「ごもっとも、ごもっとも」と言うのが何とも気恥ずかしかった。

親の勤務地に付いてまわって転校した九州若松でも、尼崎市の塚口でも、三重県の四日市でもクラスの誰に聞いても、家ではそんなこと言わないという。

酒の入った父親が「鬼は外、福は内」と大声で叫ぶとそれに続けて家族が「ごもっとも、ごもっとも」と大声で囃やさないといけないのだが

友達や近所の人に聞こえないように、つい小さな声で「ごもっとも、ごもっとも」と言ってしまう。そんな時、父は後ろを振り向いて

「声が小さい、鬼が家に入ってきたらどうする」と怒るので、もうやけくそで兄弟揃って父の後について「ごもっとも、ごもっとも」と大声を張り上げたものだ。

そして今、自分が家族を持って、同じ事をしている。千葉県南柏や茨城県藤代町に住んでいた時も、そしてもう十数年住む神戸でも、

恥ずかしがり嫌がる娘達を幼稚園の頃から、叱咤激励、時には脅して「ごもっとも~」をやってきた。

もし「ごもっとも」を言わなかったらうちの家は、この一年大変なことになると言って。

そのお陰か、我が家では節分の日の定番としてしっかり定着し、私が3年強広島で単身赴任して不在の日にも、

節分には二十歳過ぎの娘達が「ごもっとも」をやってくれていたそうだ。(ほんまかいなと多少は思うけど)

今年の豆まきは、家族の中でも「ごもっとも」発声に一番抵抗してきたヨメさんと二人でしたが、驚いたことには二人では張り合いがないから、

今年はやめとこかと言う私に「今まで続けてきたのに何いうてるの」と率先して彼女が大声を張り上げた。

震災の年だけはそれどころではなかったけれど、考えたら結婚して二十八年、我が家では出張や単身赴任で抜けた私の回数より彼女の

「ごもっとも」の発声回数が多いんやと思い当たった。

今年はいつもよりキレイにハモッて「鬼は外、福は内、ごもっとも、ごもっとも」と言えたような気がする。

亡父にも故郷の従兄弟たちにも聞いたことはないが、おそらく父が生まれ育った信州の諏訪湖畔、小和田地区では江戸時代以前の昔から、

こういう風に言っていたのではないかと思う。

先祖は諏訪氏が高島城を築城する時に、(諏訪湖中の高島という島から)立ち退きを命じられ、近くに集団移転させられた島民の一族だと言っていたから、

もともと古くから住みついていた住民だと思う。

今年も遠い諏訪のあの地区で「ごもっとも、ごもっとも」が飛び交ったか、あるいは本家のイギリスではとっくに廃れた習慣がアメリカで残っているのと同じように

諏訪ではもう廃れたかも知れないが、今年も神戸市の一軒の家から、老年に差しかかってはいるが声は若い

「ごもっとも、ごもっとも」の斉唱が、神戸の夜空に吸い込まれていきました。

(2002年 「小和田満」の筆名で投稿し、「神戸新聞文芸欄」に入選 同年5月27日の神戸新聞朝刊に掲載されたエッセイ。)

注:高島城の築城は秀吉の配下で当時諏訪を支配していた武将の日根野高吉が行ったと、後日 従兄のYukitoさに教示を受けたが、上記文は掲載された原文のまま訂正していない。

諏訪高島城のサイトから☞「日根野高吉が築城の適地とした高島は、当時諏訪湖畔に島状を呈していたと思われる場所で「浮島」とも呼ばれ

ここには主に漁業を営む村落があったことが記録に残っています。高吉はこの村をまるごと移転させて高島城を築いたといわれています。

完成当時は、城のまわりは湖水と湿地に囲まれ、あたかも諏訪湖中に浮かぶようであったので、別名「諏訪の浮城」と呼ばれました」。

30代半ば、国内営業部門から突然貿易部にまわされた初めての海外出張は台湾の高雄だったが、高雄での業務が終わってから台北に戻り、

台北の空港で二人の方に合流してインドネシアのスマトラ島にあるメダンに向った。

合流したお一人の方が竹中さんだった。その竹中さんから今年も年賀状を頂いた。

竹中さんは浅草生まれの東京育ちの方だが戦後四国へ移られ、その後大阪へ居を移し現在も大阪に住んでおられる。

竹中さんは太平洋戦争を経験され20歳で敗戦の年を迎えられた方だ。竹中さん 今年もありがとうございます。

(余談だが今年2022年は敗戦の年の昭和20年(1945)から77年。明治元年(1868)から昭和20年(1945)までも77年。

明治元年からの77年の間 日本の一般国民は日清、日露、日英米らの大国との戦争に動員され 戦争の中で生きて死んで暮らした77年間だった。click戦争の歴史年表。

昭和20年からの77年間は 日本の一般国民は他の大国の一般国民と違い、国家の正規軍の兵士として他国人を殺戮することをしていない

現生人類ホモサピエンスの一般国民としては世界で唯一の存在としてある。これを未来永劫続けていくのが戦争に斃れた先人への私らの責務だろうと思う。)