訪問日令和5年6月18日

出雲大社

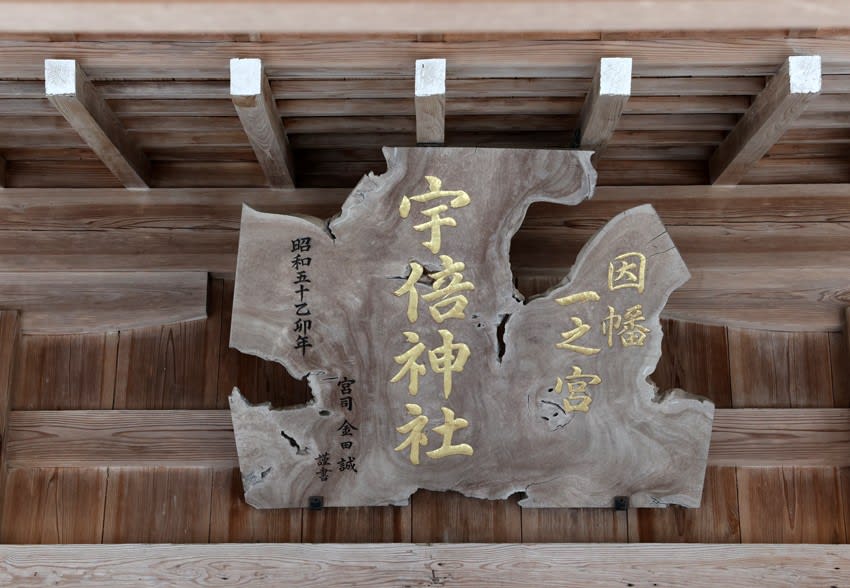

創建は神代 出雲国一宮

松の参道

出雲古代歴史博物館から100m程歩くと松の参道に出る

中央にあるこの道は神様の通る道なので通行することはできない

参拝者は左右にある参道を進むことになる

ムスビの御神像

大国主神は海の彼方から光が飛んで来るのに遭遇する

その光が御身に宿る幸魂・奇魂であることに気づき、その御霊に生かされているという自覚を得る

大国主神が、幸魂・奇魂のお蔭を頂いて神性を養われ『ムスビの大神』になられたという意味を象徴している像である

境内案内図

銅鳥居(重要文化財)

寛文6年(1666年)長州藩 第3代藩主 毛利綱広の寄進

拝殿

通常は参拝者の御祈祷が行われ、古伝新嘗祭等のお祭の他、さまざまな奉納行事が行われる

周囲から「注連縄が思ったより小さい」という声が耳に入ってきた……

八足門(重要文化財)

本殿により近いこともあり、参拝者の数も多い場所

蛙股の「瑞獣」や「流水文」などの彫刻は左甚五郎の作と伝えられる

八足門前にある大きな3つの円に注目

出雲古代歴史博物館と出雲大社宝物館に展示されている「宇豆柱」がこの場所から出土した

<宇豆柱とは出雲大社本殿遺構の棟を支えていた柱材>

巨大な3本の木を束ねて1本の柱にしている

左側から回ってみる

本殿の屋根が見える

神楽殿

人気の大注連縄は神楽殿に張られている

私の後ろにはカメラを構えて待っている人が沢山いるという状況(汗)

長さ約13メートル、重さ5.2トン

神社神道では、神様に向かって右方を上位、左方を下位とし、一般的に神社では上位の右方が綯い始めで、左方を綯い終りとする張り方となっている

しかし出雲大社では古来、他の神社とは反対に神様に向かって左方を上位、右方を下位としている

本殿内には、客座五神として「天之御中主神・高御産巣立日神・神産巣立日神・宇麻志阿斯訶備比古遅神・天之常立神」の五柱の神が祀られている

尊貴第一の神たる「天之御中主神」が上位となる一番左に祀られている

注連縄を張る際には上位である左方が綯い始めで、右方を綯い終りとする張り方となっている

この大注連縄は数年に一度、新しい注連縄へと懸け替えられる

末社 西十九社(重要文化財)

神在祭の間(旧暦10/11~17)、集われた全国各地の神々の宿所となる社

摂社 氏社 2棟(重要文化財)

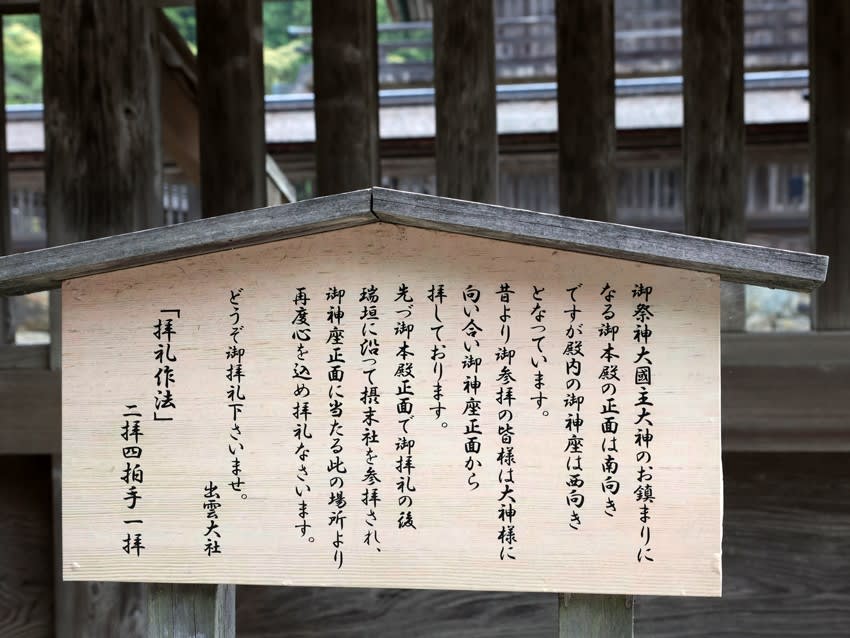

本殿(国宝)

祭神:大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)

江戸時代 延享元年(1744年)の造営

祭神が一番近い場所にあり、構造上、正面からお参りできるため参拝者が絶えない

彰古館(国登録有形文化財)

本殿を真後ろから拝観できる

足もとには可愛い白ウサギが置かれている

ウサギとのツーショットをSNSで発信している女性が多かった

摂社 素鵞社(重要文化財)

祭神:素戔嗚尊(すさのおのみこと)

大国主大神の親神ということで本殿より一段高い場所にある

これまで参拝者が列をなすということはなかった

社の真後ろにある磐座から霊気を感じ取ろうとしている男性

いつもと違うのはこの社殿の下に人が頭を突っ込み砂を袋に入れていることだ

何をしているのかこの時は分からなかった……

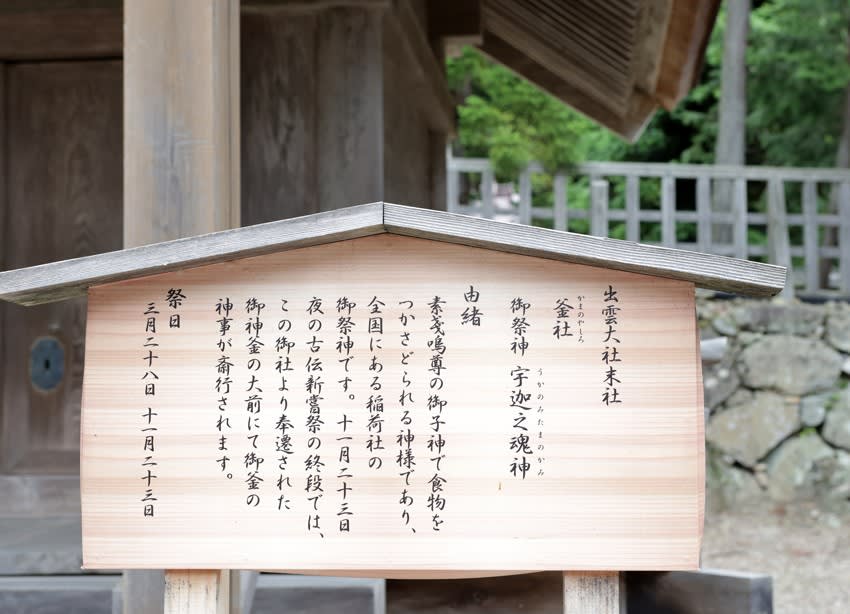

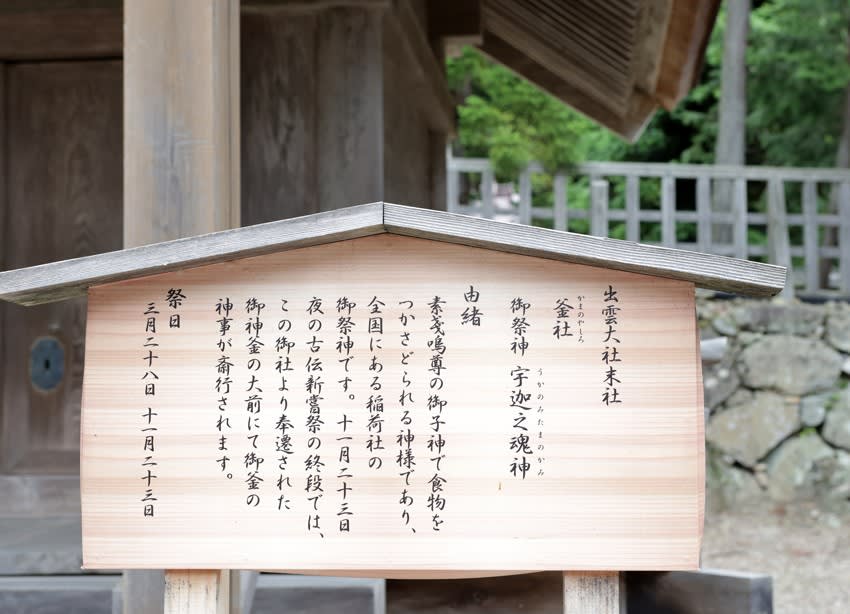

末社 釜社(重要文化財)

東十九社(重要文化財)

観光バスも動き出しコロナ前の日常に戻りつつある

神話「因幡の素兎(しろうさぎ)」

撮影 令和5年6月18日

出雲大社

創建は神代 出雲国一宮

松の参道

出雲古代歴史博物館から100m程歩くと松の参道に出る

中央にあるこの道は神様の通る道なので通行することはできない

参拝者は左右にある参道を進むことになる

ムスビの御神像

大国主神は海の彼方から光が飛んで来るのに遭遇する

その光が御身に宿る幸魂・奇魂であることに気づき、その御霊に生かされているという自覚を得る

大国主神が、幸魂・奇魂のお蔭を頂いて神性を養われ『ムスビの大神』になられたという意味を象徴している像である

境内案内図

銅鳥居(重要文化財)

寛文6年(1666年)長州藩 第3代藩主 毛利綱広の寄進

拝殿

通常は参拝者の御祈祷が行われ、古伝新嘗祭等のお祭の他、さまざまな奉納行事が行われる

周囲から「注連縄が思ったより小さい」という声が耳に入ってきた……

八足門(重要文化財)

本殿により近いこともあり、参拝者の数も多い場所

蛙股の「瑞獣」や「流水文」などの彫刻は左甚五郎の作と伝えられる

八足門前にある大きな3つの円に注目

出雲古代歴史博物館と出雲大社宝物館に展示されている「宇豆柱」がこの場所から出土した

<宇豆柱とは出雲大社本殿遺構の棟を支えていた柱材>

巨大な3本の木を束ねて1本の柱にしている

左側から回ってみる

本殿の屋根が見える

神楽殿

人気の大注連縄は神楽殿に張られている

私の後ろにはカメラを構えて待っている人が沢山いるという状況(汗)

長さ約13メートル、重さ5.2トン

神社神道では、神様に向かって右方を上位、左方を下位とし、一般的に神社では上位の右方が綯い始めで、左方を綯い終りとする張り方となっている

しかし出雲大社では古来、他の神社とは反対に神様に向かって左方を上位、右方を下位としている

本殿内には、客座五神として「天之御中主神・高御産巣立日神・神産巣立日神・宇麻志阿斯訶備比古遅神・天之常立神」の五柱の神が祀られている

尊貴第一の神たる「天之御中主神」が上位となる一番左に祀られている

注連縄を張る際には上位である左方が綯い始めで、右方を綯い終りとする張り方となっている

この大注連縄は数年に一度、新しい注連縄へと懸け替えられる

末社 西十九社(重要文化財)

神在祭の間(旧暦10/11~17)、集われた全国各地の神々の宿所となる社

摂社 氏社 2棟(重要文化財)

本殿(国宝)

祭神:大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)

江戸時代 延享元年(1744年)の造営

祭神が一番近い場所にあり、構造上、正面からお参りできるため参拝者が絶えない

彰古館(国登録有形文化財)

本殿を真後ろから拝観できる

足もとには可愛い白ウサギが置かれている

ウサギとのツーショットをSNSで発信している女性が多かった

摂社 素鵞社(重要文化財)

祭神:素戔嗚尊(すさのおのみこと)

大国主大神の親神ということで本殿より一段高い場所にある

これまで参拝者が列をなすということはなかった

社の真後ろにある磐座から霊気を感じ取ろうとしている男性

いつもと違うのはこの社殿の下に人が頭を突っ込み砂を袋に入れていることだ

何をしているのかこの時は分からなかった……

末社 釜社(重要文化財)

東十九社(重要文化財)

観光バスも動き出しコロナ前の日常に戻りつつある

神話「因幡の素兎(しろうさぎ)」

撮影 令和5年6月18日