訪問日 令和5年5月29日

西寒多神社

豊後国一宮

以前、訪れようとしたことがあったがたどり着くことができなかった

他の人も「ナビで着かない不思議な神社」と投稿していた

カーナビはパナソニックだが、今回はグーグルとヤフーナビを駆使して到着した

帰りはパナを利用したが酷い目にあった(汗)

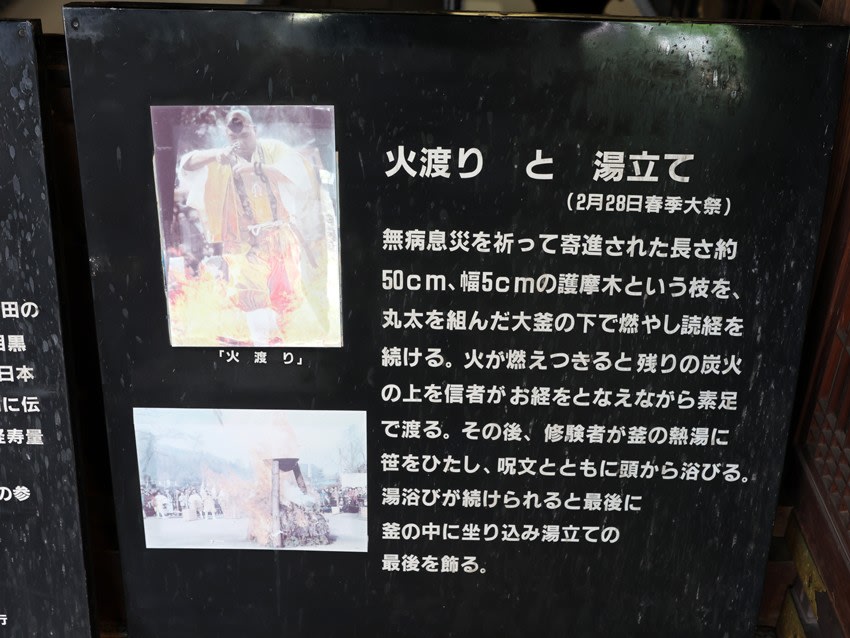

駐車場に何が原因か分からないが神聖な場所に相応しくない看板

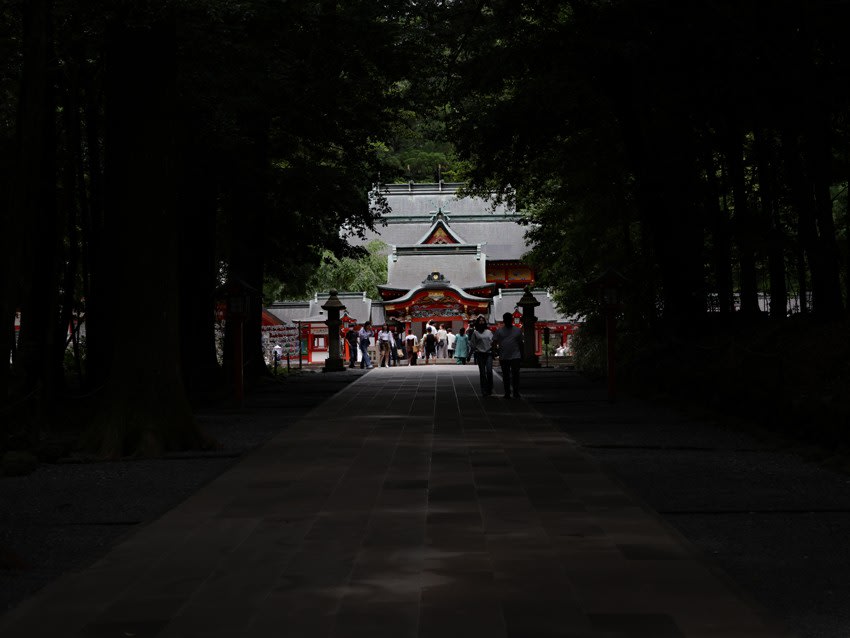

「萬年橋」から境内を眺める

社務所

看板にあるトラブルの原因を聞こうと思ったが無人であった

手水舎

鳥居

神楽殿

正面に社殿

鬼の歯形石

合併社

日露役記念

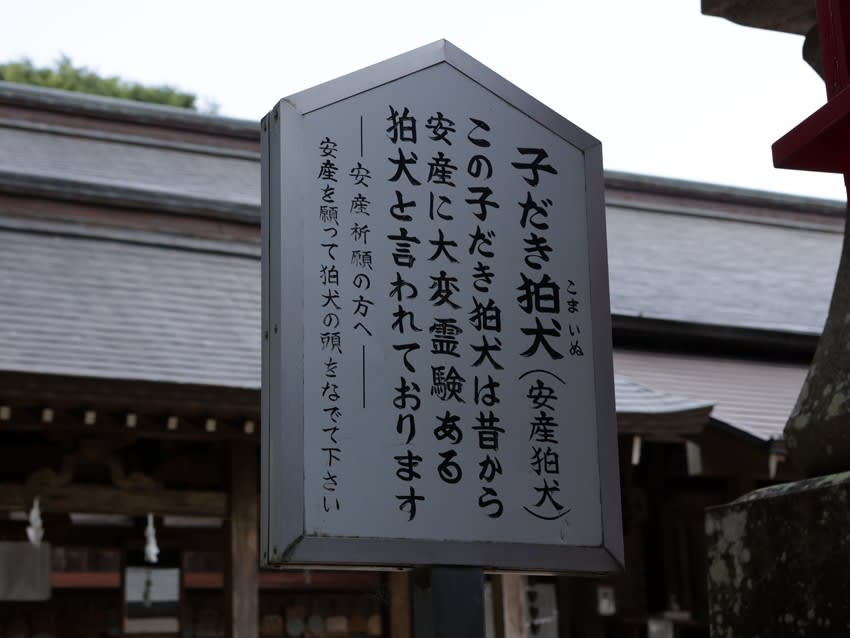

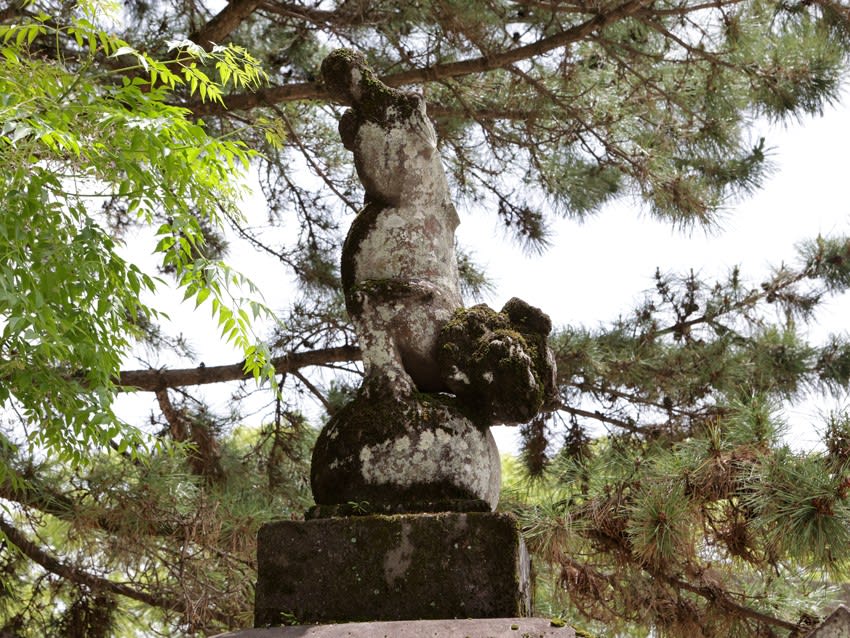

狛犬

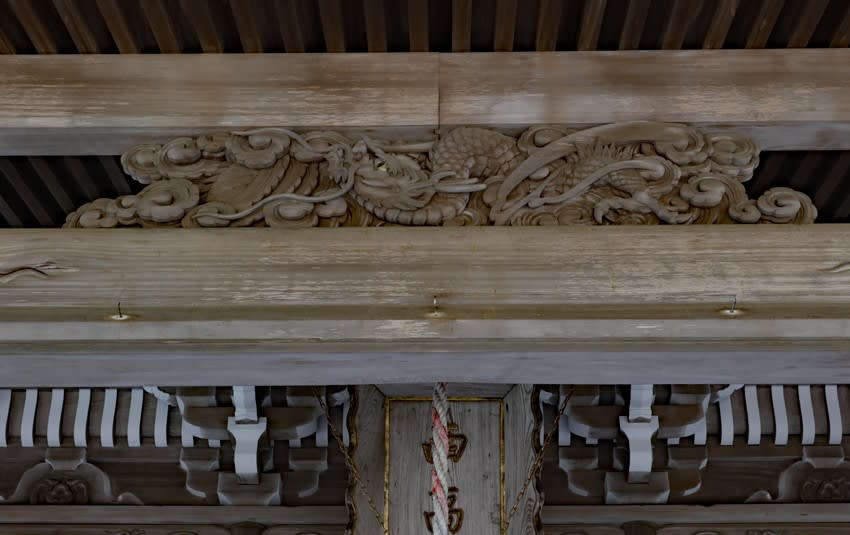

拝殿

神功皇后が三韓征伐からの帰途、西寒多山(現 本宮山)に臨幸し、その証として山頂に白旗を立てたという

その後、応神天皇9年4月、武内宿禰が本宮山上に祠を建てたのが創祀であるという

本宮山を神体山として成立したと見られている

7世紀の中ごろ、藤原鎌足が百済救援のため豊前国仲津郡まで来た折、西寒多神社に参拝

老巧化した社殿を修築し、太刀一振りと八幡舞面を奉納した

応永15年(1408年)3月、大友家第十代の新世は尊崇のあまり社殿を山麓の現在の地に遷した

神木

本殿

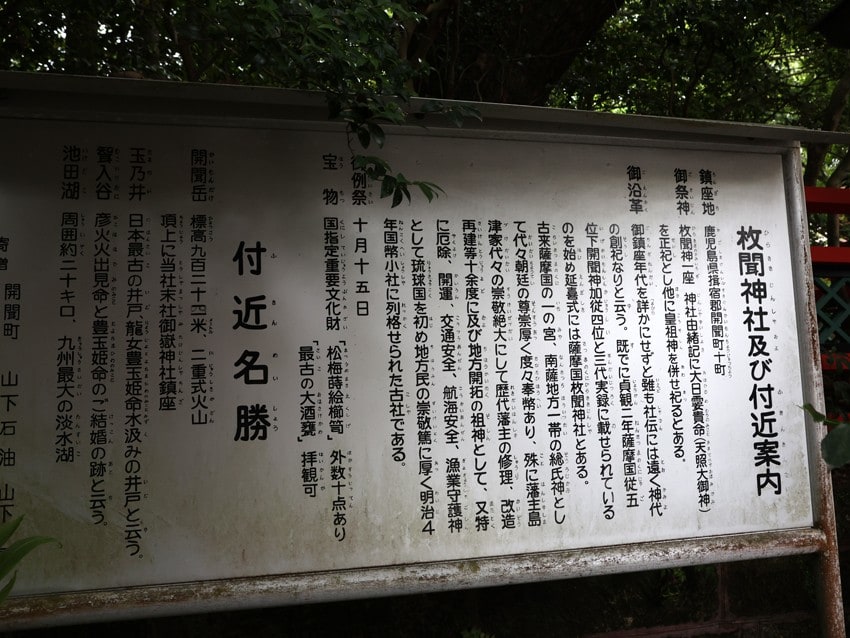

主祭神:西寒多大神 (ささむたのおおかみ)

<天照皇大御神、月読尊、天忍穂耳命の総称としている>

相殿神:応神天皇、神功皇后、武内宿禰

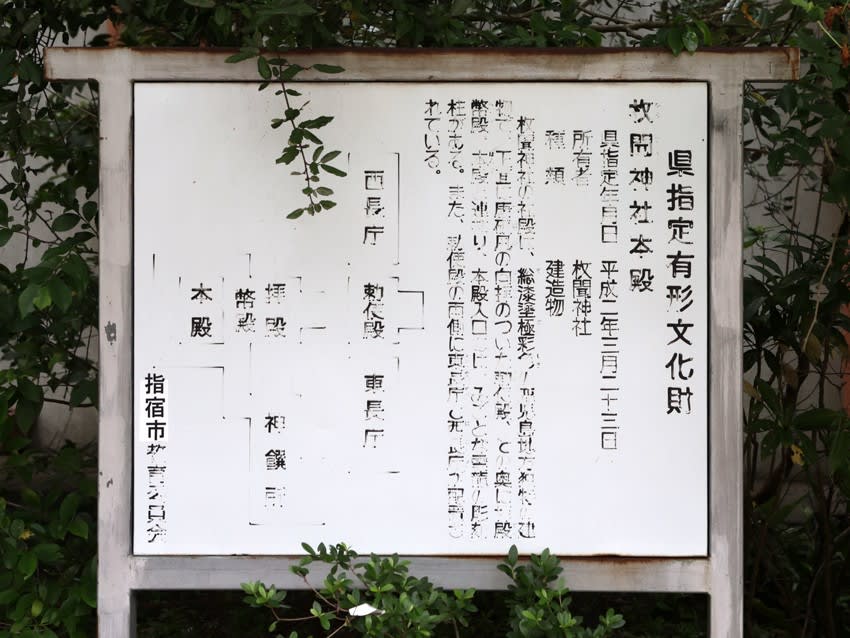

神庫(大分市指定文化財)

明治19年(1886年)の造営

校倉造りを特徴とした入母屋造り桟瓦葺き、高床式の建物

大分社

天神社

おみくじ・絵馬掛け

厳島神社

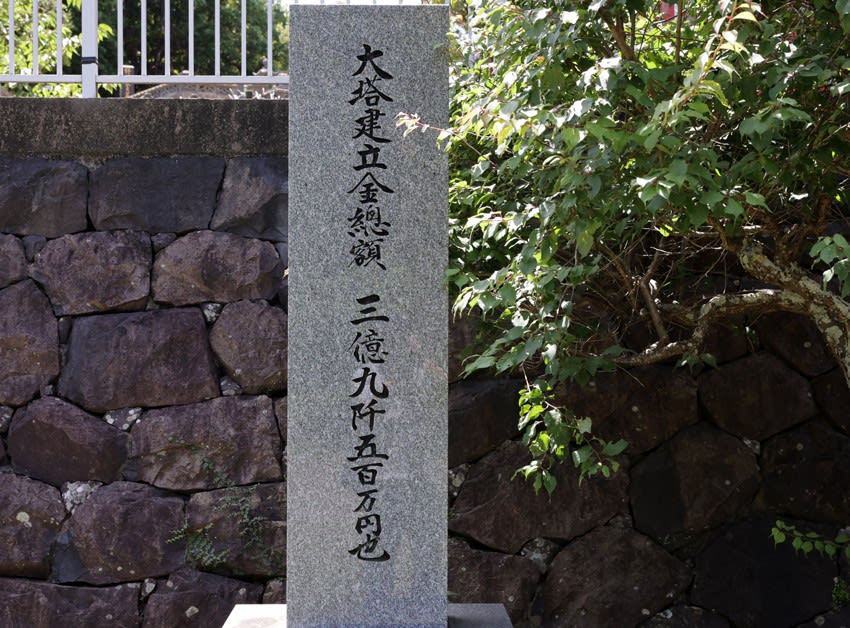

萬年橋(大分県指定文化財)

太鼓橋とも呼ばれる石造単アーチ橋

文久2年(1862年)に当時延岡藩領であった寒田村の庄屋らが発起し

岡藩領であった大野郡柴北村(現 豊後大野市)の石工2代目後藤郷兵衛ら20名によって同年に竣工した

撮影 令和5年5月29日

西寒多神社

豊後国一宮

以前、訪れようとしたことがあったがたどり着くことができなかった

他の人も「ナビで着かない不思議な神社」と投稿していた

カーナビはパナソニックだが、今回はグーグルとヤフーナビを駆使して到着した

帰りはパナを利用したが酷い目にあった(汗)

駐車場に何が原因か分からないが神聖な場所に相応しくない看板

「萬年橋」から境内を眺める

社務所

看板にあるトラブルの原因を聞こうと思ったが無人であった

手水舎

鳥居

神楽殿

正面に社殿

鬼の歯形石

合併社

日露役記念

狛犬

拝殿

神功皇后が三韓征伐からの帰途、西寒多山(現 本宮山)に臨幸し、その証として山頂に白旗を立てたという

その後、応神天皇9年4月、武内宿禰が本宮山上に祠を建てたのが創祀であるという

本宮山を神体山として成立したと見られている

7世紀の中ごろ、藤原鎌足が百済救援のため豊前国仲津郡まで来た折、西寒多神社に参拝

老巧化した社殿を修築し、太刀一振りと八幡舞面を奉納した

応永15年(1408年)3月、大友家第十代の新世は尊崇のあまり社殿を山麓の現在の地に遷した

神木

本殿

主祭神:西寒多大神 (ささむたのおおかみ)

<天照皇大御神、月読尊、天忍穂耳命の総称としている>

相殿神:応神天皇、神功皇后、武内宿禰

神庫(大分市指定文化財)

明治19年(1886年)の造営

校倉造りを特徴とした入母屋造り桟瓦葺き、高床式の建物

大分社

天神社

おみくじ・絵馬掛け

厳島神社

萬年橋(大分県指定文化財)

太鼓橋とも呼ばれる石造単アーチ橋

文久2年(1862年)に当時延岡藩領であった寒田村の庄屋らが発起し

岡藩領であった大野郡柴北村(現 豊後大野市)の石工2代目後藤郷兵衛ら20名によって同年に竣工した

撮影 令和5年5月29日