道の駅「宇津ノ谷峠」

幹線道路である国道1号線横にある道の駅

結論から言えば車中泊という観点からすると選択を誤ってしまった

これまで経験した中で一番騒々しい道の駅である

駐車場も狭く建物も新しいとはいえない

快適な朝どころか夜中に何度も嫌な夢で目が覚めてしまう。いい経験になった

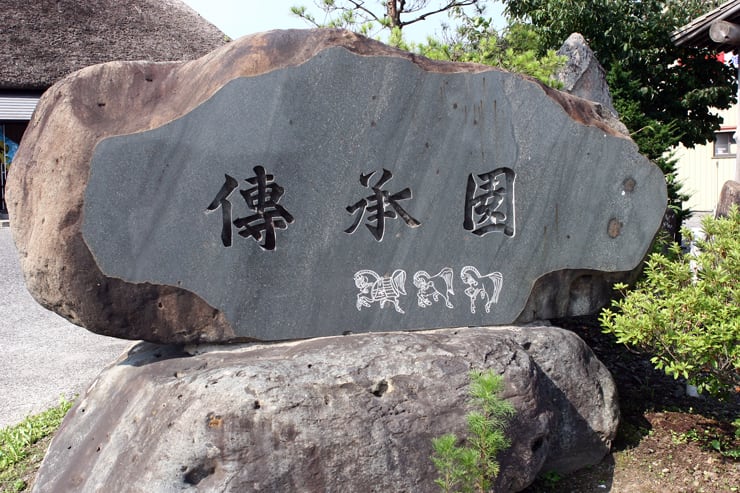

登呂遺跡

歴史教科書で名前は知っていたが、現地を訪れたのは初めてである

復元したものであるが、写真を撮っていると夢中になってしまう

週末の体験学習で親子連れが火起こしに挑戦していた。見ていても楽しい

この住居、キャンプをするテントの形とよく似ていると思った

久能山東照宮

雨が降ったら県立美術館、晴れたら東照宮と二通り考えていたが、晴れていたので東照宮に行くことにした

東照宮に行くには1000段超の階段で行く方法と、ロープウエイで行く二つの方法がある

拝殿・本殿は国宝に指定されている

「神廟」 家康の遺言通り「遺骸は久能山に埋葬」された

清見寺

家康ゆかりの寺で葵の紋が各場所に使われている

「玉座」 堂内の写真撮影はすべて許されている

狭い空間に描かれている狩野派の八方にらみの龍

五百羅漢の一つ。お腹に注目

寺から駐車場への帰り道「撮り鉄」の三人が構えていた

駐車場で地元の女性に遠くからお参りに来てくれてありがとうございますと感謝された

まだ富士山を見ていないというと、この時期は水蒸気が発生するのであまり見えない。秋から冬が一番きれいだと話してくれた

富士山をみるなら山梨ではなく静岡からとも

幹線道路である国道1号線横にある道の駅

結論から言えば車中泊という観点からすると選択を誤ってしまった

これまで経験した中で一番騒々しい道の駅である

駐車場も狭く建物も新しいとはいえない

快適な朝どころか夜中に何度も嫌な夢で目が覚めてしまう。いい経験になった

登呂遺跡

歴史教科書で名前は知っていたが、現地を訪れたのは初めてである

復元したものであるが、写真を撮っていると夢中になってしまう

週末の体験学習で親子連れが火起こしに挑戦していた。見ていても楽しい

この住居、キャンプをするテントの形とよく似ていると思った

久能山東照宮

雨が降ったら県立美術館、晴れたら東照宮と二通り考えていたが、晴れていたので東照宮に行くことにした

東照宮に行くには1000段超の階段で行く方法と、ロープウエイで行く二つの方法がある

拝殿・本殿は国宝に指定されている

「神廟」 家康の遺言通り「遺骸は久能山に埋葬」された

清見寺

家康ゆかりの寺で葵の紋が各場所に使われている

「玉座」 堂内の写真撮影はすべて許されている

狭い空間に描かれている狩野派の八方にらみの龍

五百羅漢の一つ。お腹に注目

寺から駐車場への帰り道「撮り鉄」の三人が構えていた

駐車場で地元の女性に遠くからお参りに来てくれてありがとうございますと感謝された

まだ富士山を見ていないというと、この時期は水蒸気が発生するのであまり見えない。秋から冬が一番きれいだと話してくれた

富士山をみるなら山梨ではなく静岡からとも