訪問日 令和2年9月30日

砂の美術館「砂で世界旅行・チェコ&スロバキア編」その2

*紹介文は配付資料から引用

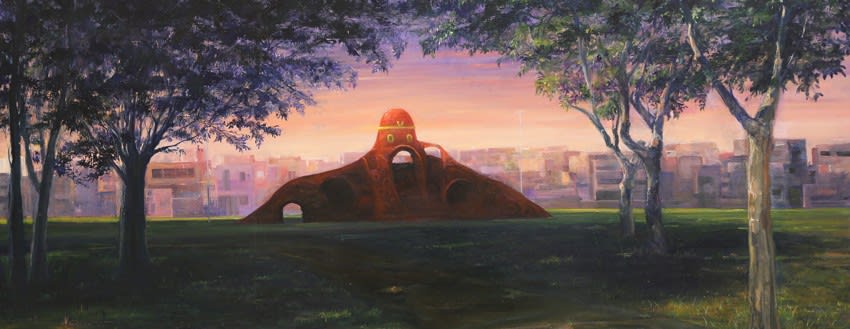

作品05 「天文時計とセドレツ納骨堂」

制作者:トーマス・クォート/アメリカ

作品01 「チェスキー・クルムロフ」の裏面にある作品

15世紀に完成したプラハ旧市街にある時計塔

上部には太陽や月の位置、時刻を示す天文図文字盤、下部には星座と農村における四季の作業分かる暦盤が作られている

時計盤の左右や上部にキリスト教の聖人や人間の大罪を擬人化した彫像が置かれたこの天文時計はプラハの名物となっている

チェコには人骨を装飾に使用している協会がいくつかある

大きな砂の塊の表面と裏面に2つの作品が制作されている

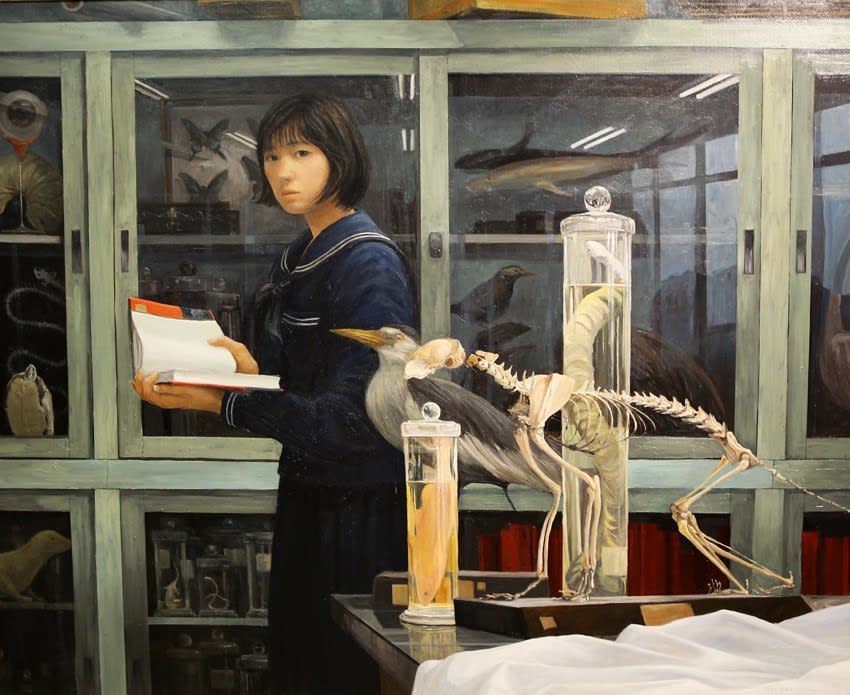

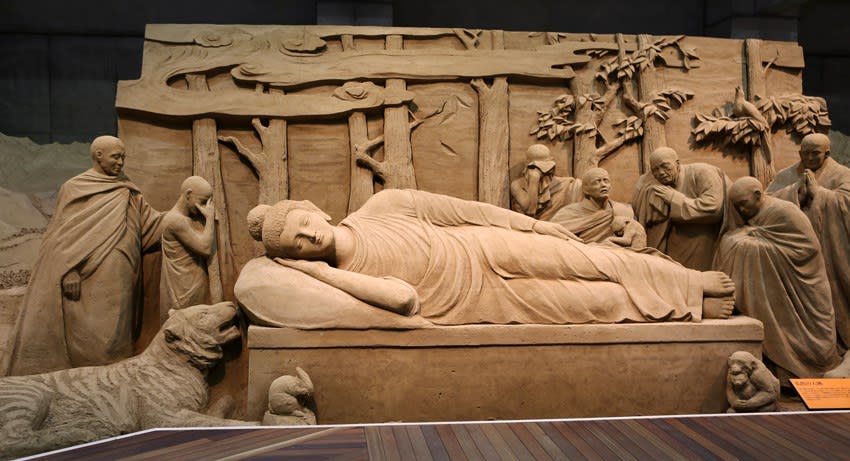

作品06 「ヤン・フスと火刑」

制作者:マリエレ・ヒーセルス/オランダ

チェコの宗教改革者ヤン・フス

彼は教会が政治においても絶対的な権力を誇っていた14世紀初頭に教会のあり方を批判

その主張を庶民にも分かるよう説教を行い民衆に歓迎されていた

教会のあり方を揺るがしかねないフスの主張とその人気を恐れ、教会上層部は異端として火刑に処してしまう

死を迫られても自らの主張を撤回しなかったフスの姿は……

その後、彼を慕う民衆がフス派と名乗り抗議活動を展開していく

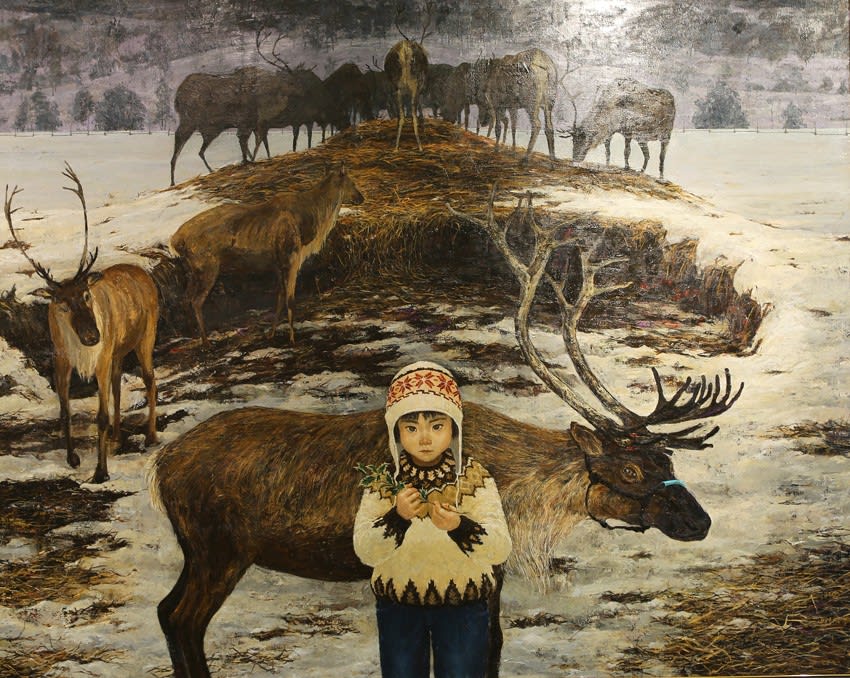

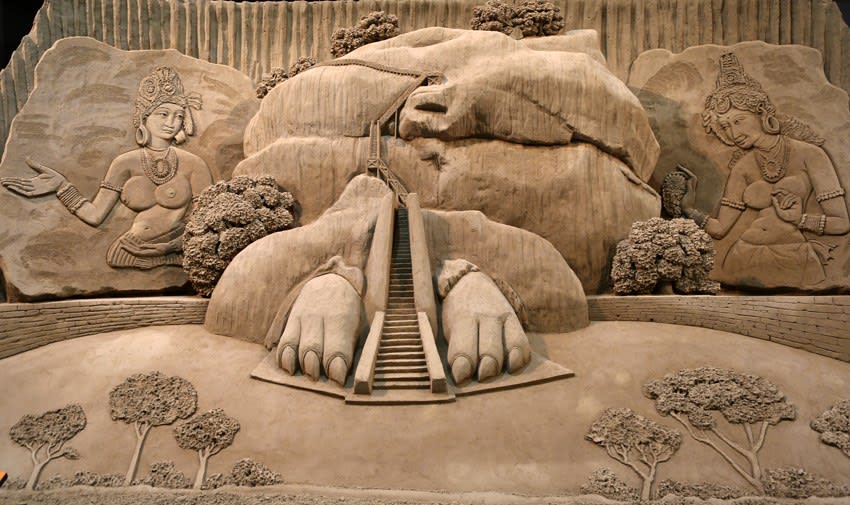

作品07 「リブシェの予言」

制作者:イリヤ・フィリモンツェフ/ロシア

この作品の美しさにすっかり魅了されてしまった

かつてチェコは予言能力をもつ賢く美しい女性リブシェが治めていたと伝えられている

ある日、リブシェがヴァルタヴァ(モルダウ)川のほとりに出かけると……

丘に立派な城がそびえ立っている未来の様子が見えた

彼女はその場所を示して城を築くよう周りの者に伝え、城の名をプラハと名付けた

これがプラハの城と街の始まりの伝説であり、古くからチェコの人々に愛されている物語である

遠く離れた場所から望遠レンズで撮ってみた

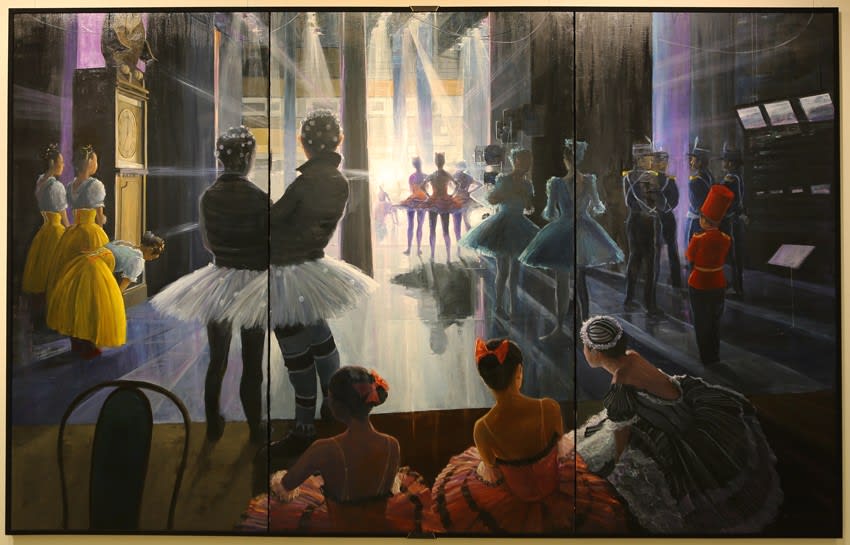

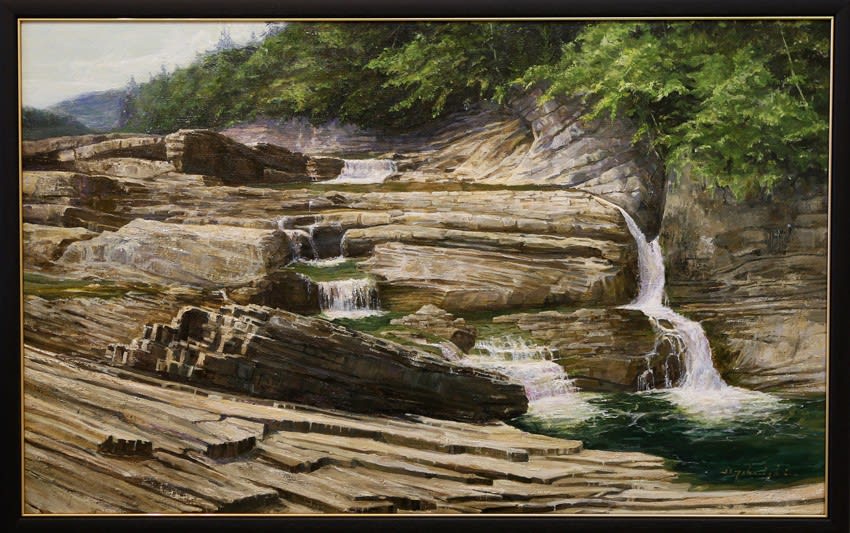

作品08 「ルドルフ2世とルネサンスの影響」

制作者:ドミトリー・クリメンコ/ロシア

プラハの文化発展に貢献した神聖ローマ帝国皇帝ルドロフ2世

強大な権力を使いプラハに芸術家や科学者、錬金術師を集め活動を援助した

*背景にも注目

ルドロフ2世は彼らに作らせた物や世界各地から集めた珍品をプラハ城内の専用の展示部屋にコレクションしていく

こうした活動により、プラハにルネサンスが定着し芸術科学文化の都として名を馳せていった

次回に続く

撮影 令和2年9月30日

砂の美術館「砂で世界旅行・チェコ&スロバキア編」その2

*紹介文は配付資料から引用

作品05 「天文時計とセドレツ納骨堂」

制作者:トーマス・クォート/アメリカ

作品01 「チェスキー・クルムロフ」の裏面にある作品

15世紀に完成したプラハ旧市街にある時計塔

上部には太陽や月の位置、時刻を示す天文図文字盤、下部には星座と農村における四季の作業分かる暦盤が作られている

時計盤の左右や上部にキリスト教の聖人や人間の大罪を擬人化した彫像が置かれたこの天文時計はプラハの名物となっている

チェコには人骨を装飾に使用している協会がいくつかある

大きな砂の塊の表面と裏面に2つの作品が制作されている

作品06 「ヤン・フスと火刑」

制作者:マリエレ・ヒーセルス/オランダ

チェコの宗教改革者ヤン・フス

彼は教会が政治においても絶対的な権力を誇っていた14世紀初頭に教会のあり方を批判

その主張を庶民にも分かるよう説教を行い民衆に歓迎されていた

教会のあり方を揺るがしかねないフスの主張とその人気を恐れ、教会上層部は異端として火刑に処してしまう

死を迫られても自らの主張を撤回しなかったフスの姿は……

その後、彼を慕う民衆がフス派と名乗り抗議活動を展開していく

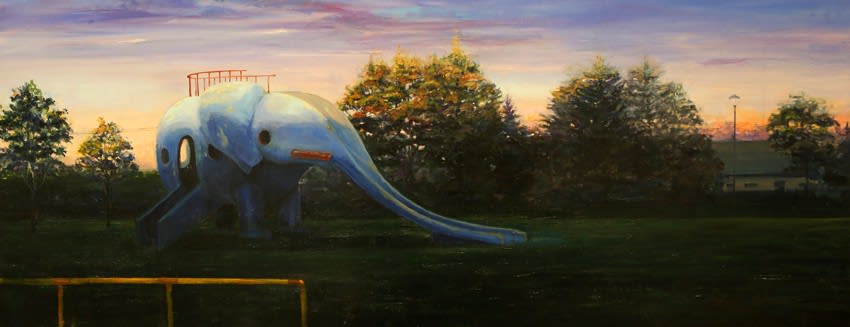

作品07 「リブシェの予言」

制作者:イリヤ・フィリモンツェフ/ロシア

この作品の美しさにすっかり魅了されてしまった

かつてチェコは予言能力をもつ賢く美しい女性リブシェが治めていたと伝えられている

ある日、リブシェがヴァルタヴァ(モルダウ)川のほとりに出かけると……

丘に立派な城がそびえ立っている未来の様子が見えた

彼女はその場所を示して城を築くよう周りの者に伝え、城の名をプラハと名付けた

これがプラハの城と街の始まりの伝説であり、古くからチェコの人々に愛されている物語である

遠く離れた場所から望遠レンズで撮ってみた

作品08 「ルドルフ2世とルネサンスの影響」

制作者:ドミトリー・クリメンコ/ロシア

プラハの文化発展に貢献した神聖ローマ帝国皇帝ルドロフ2世

強大な権力を使いプラハに芸術家や科学者、錬金術師を集め活動を援助した

*背景にも注目

ルドロフ2世は彼らに作らせた物や世界各地から集めた珍品をプラハ城内の専用の展示部屋にコレクションしていく

こうした活動により、プラハにルネサンスが定着し芸術科学文化の都として名を馳せていった

次回に続く

撮影 令和2年9月30日