砂の美術館・エジプト編 その3

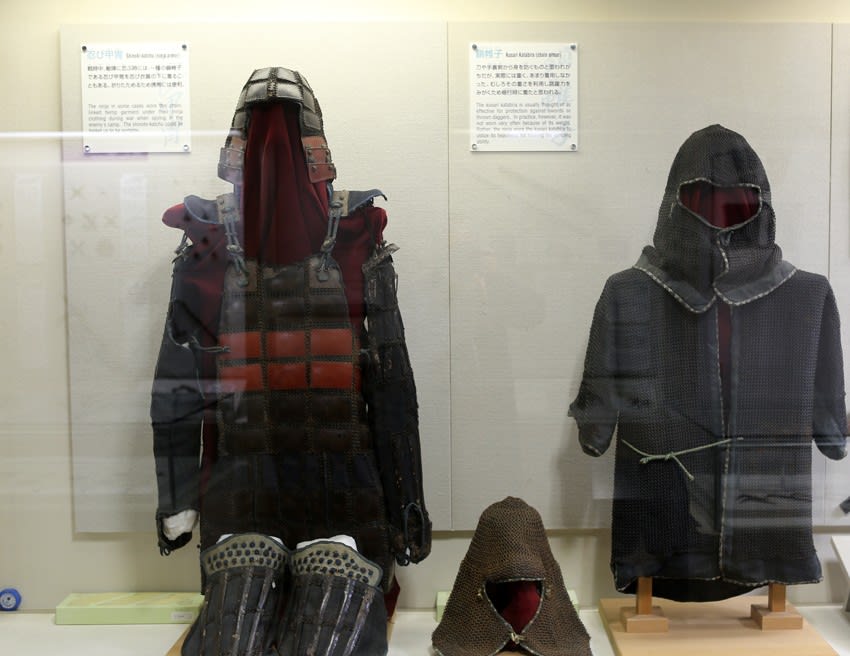

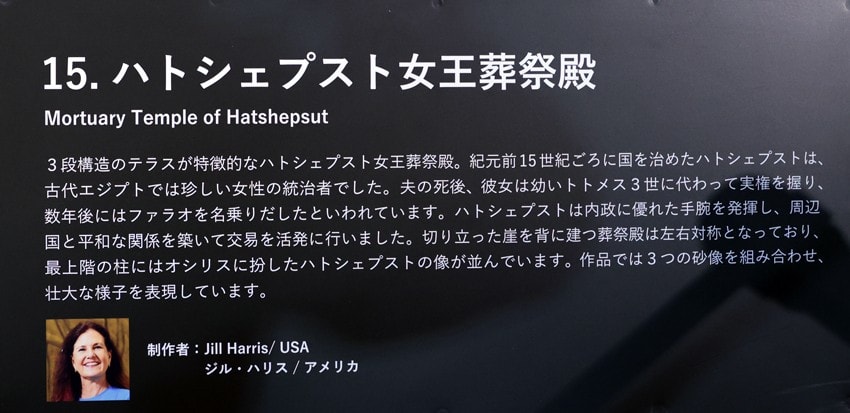

15 ハトシェプスト女王葬祭殿

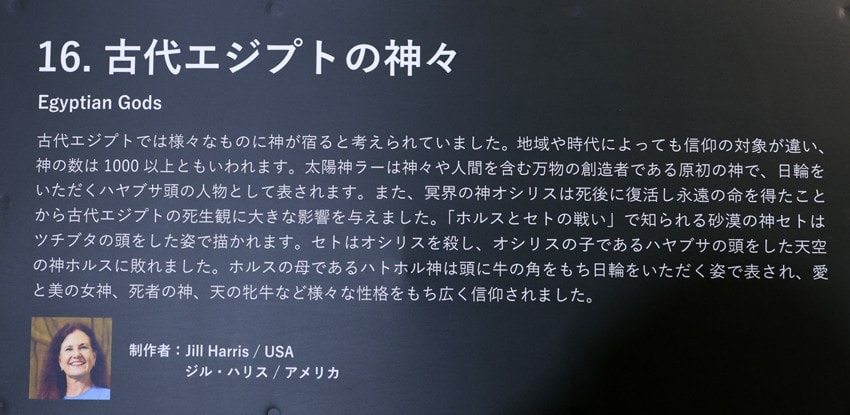

16 古代エジプトの神々

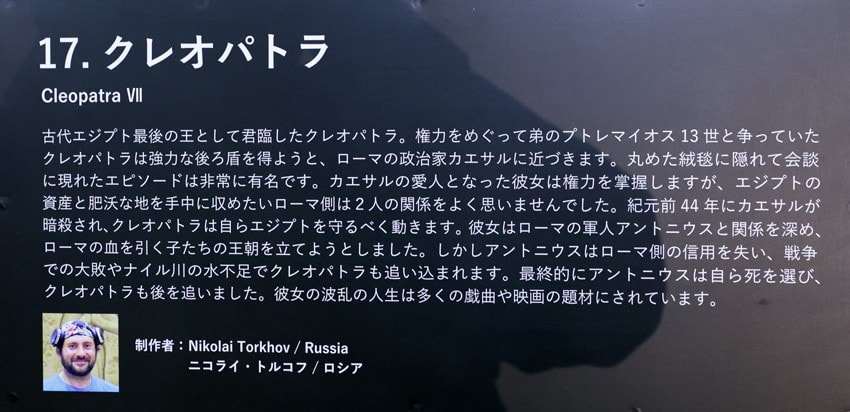

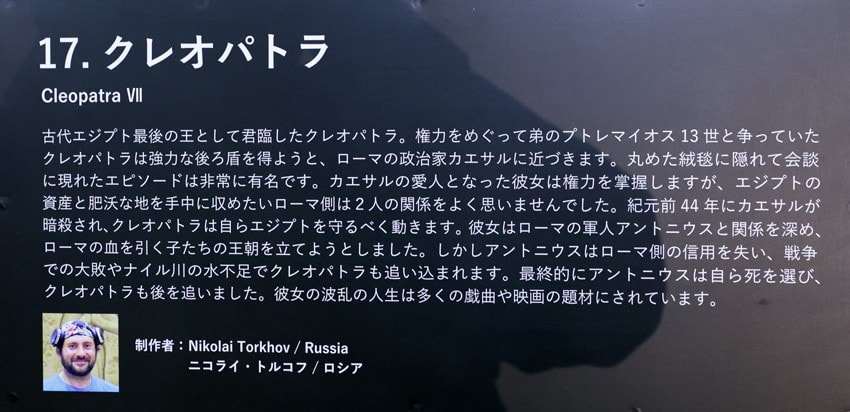

17 クレオパトラ

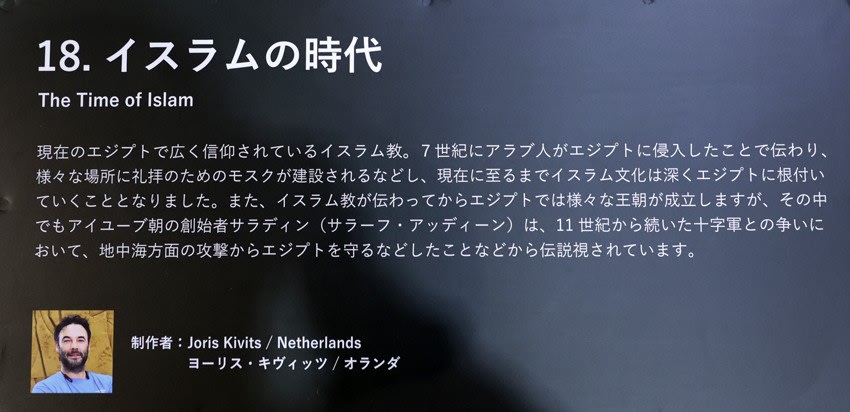

18 イスラムの時代

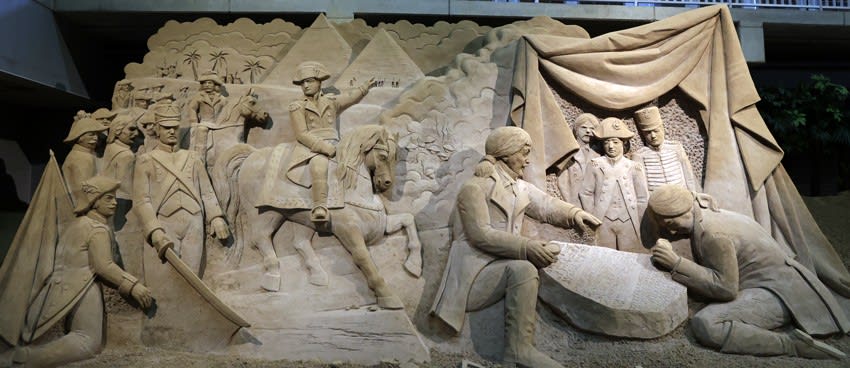

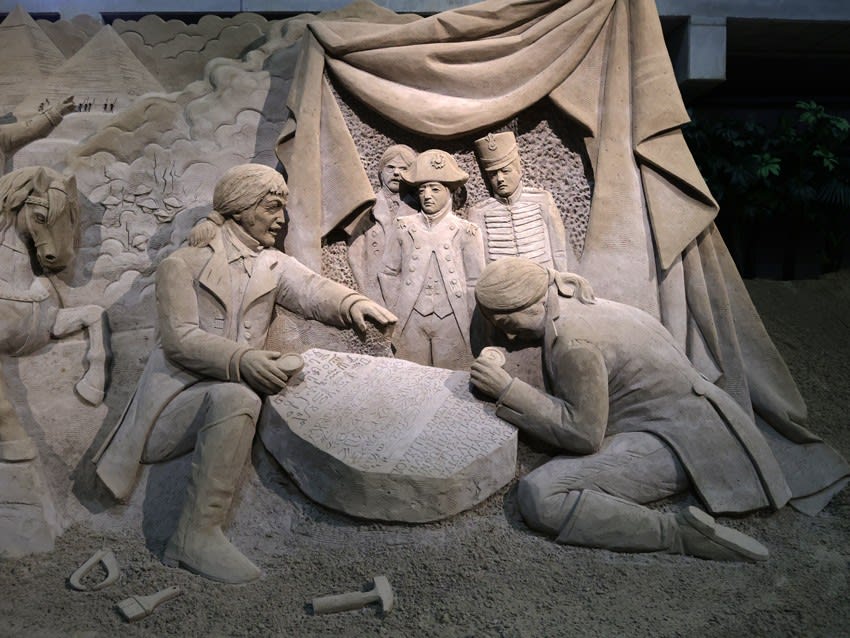

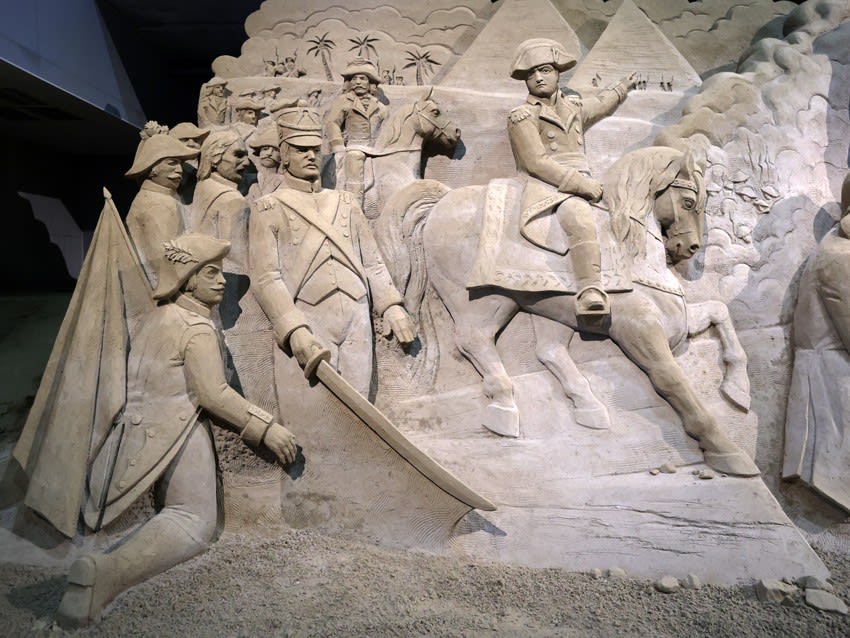

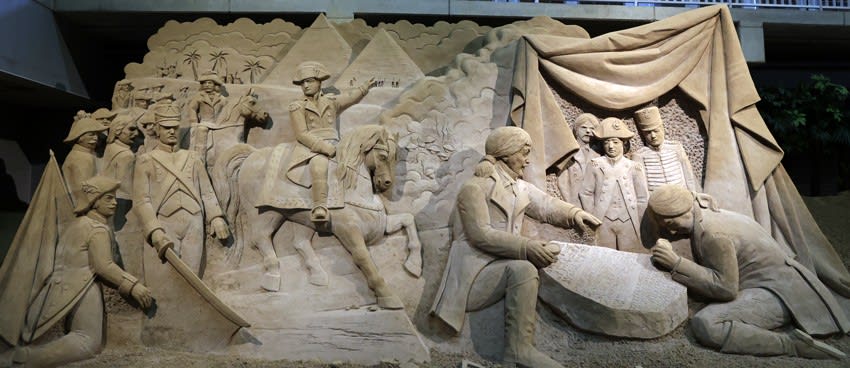

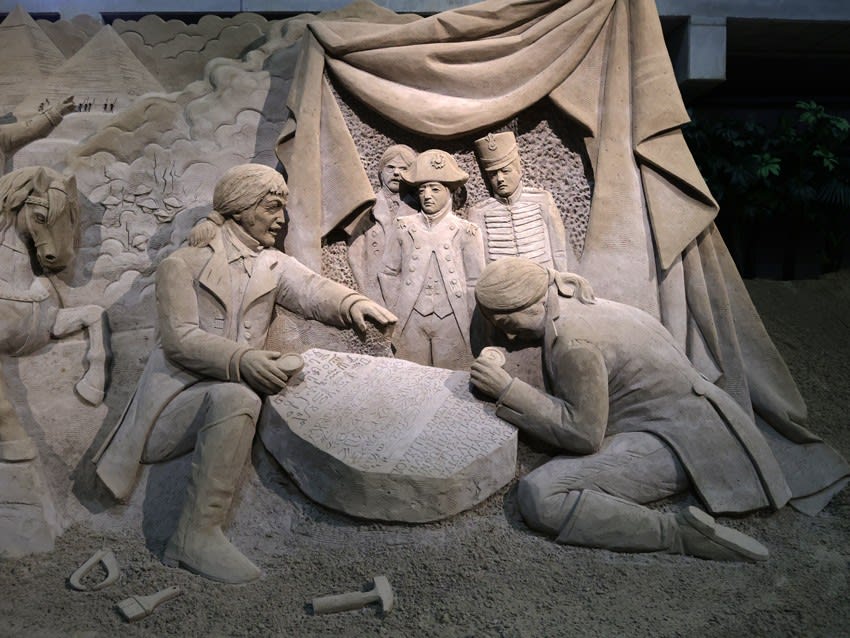

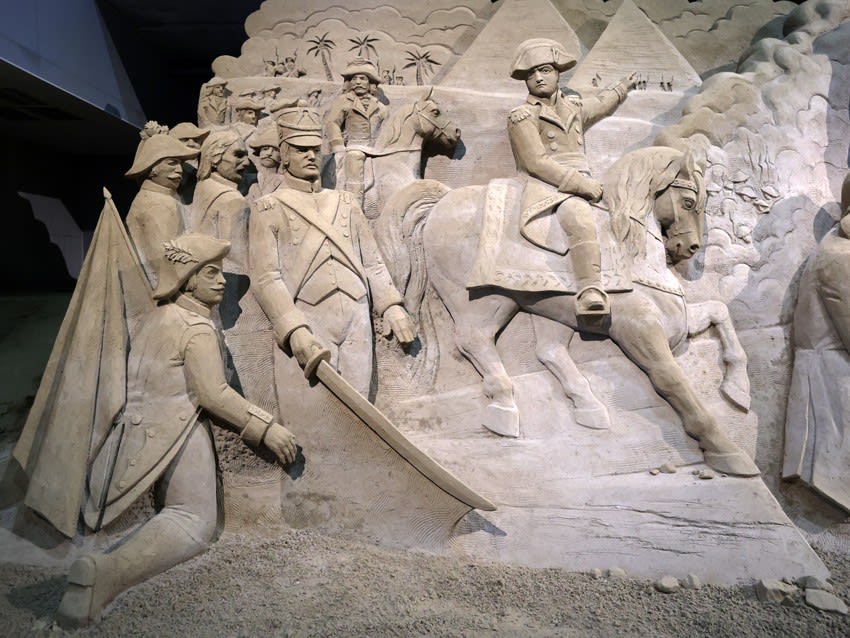

19 ナポレオンのエジプト遠征とロゼッタストーン

20 バステト

<屋外>

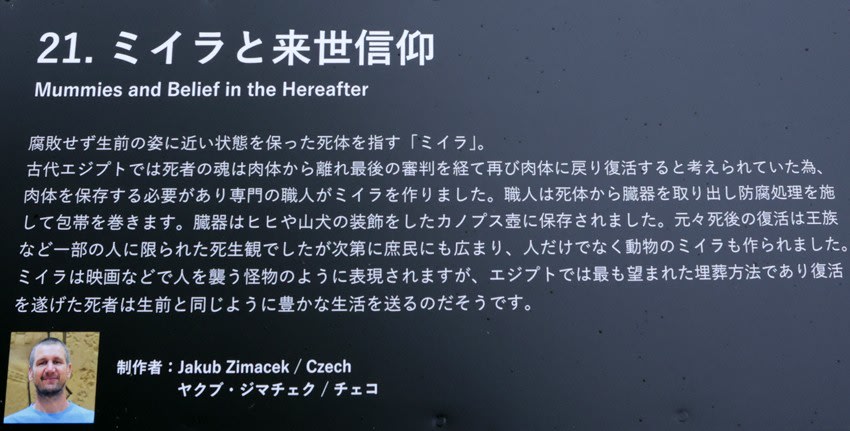

21 ミイラと来世信仰

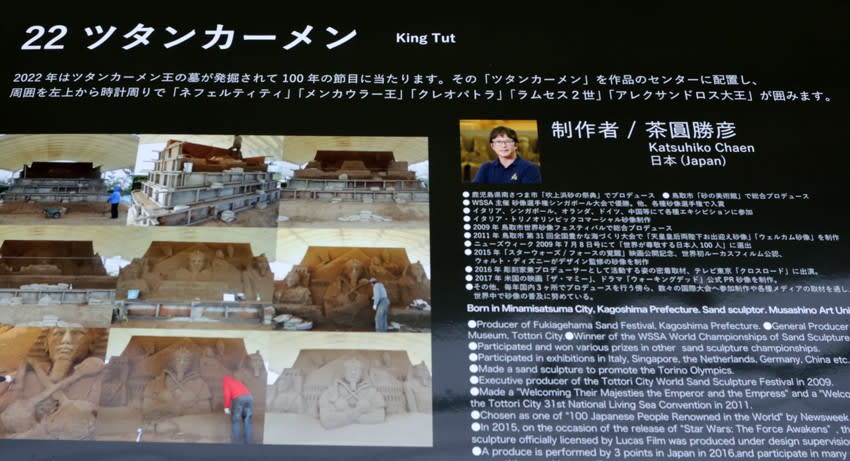

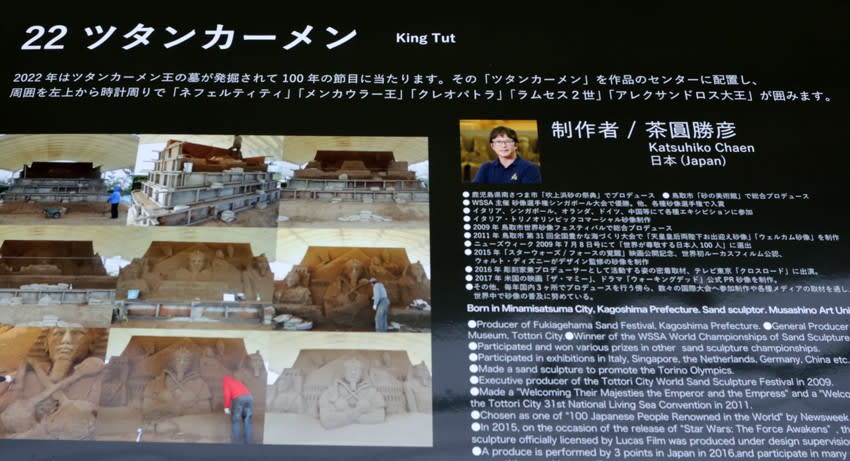

22 ツタンカーメン

次回に続く

15 ハトシェプスト女王葬祭殿

16 古代エジプトの神々

17 クレオパトラ

18 イスラムの時代

19 ナポレオンのエジプト遠征とロゼッタストーン

20 バステト

<屋外>

21 ミイラと来世信仰

22 ツタンカーメン

次回に続く