2022FIFAワールドカップは、アルゼンチン代表の優勝で無事終了しましたが、日本チームの活躍も見逃せないワールドカップだったと思います。なんて言っていますが、サッカーにはまるで興味のないオッサンです。😅

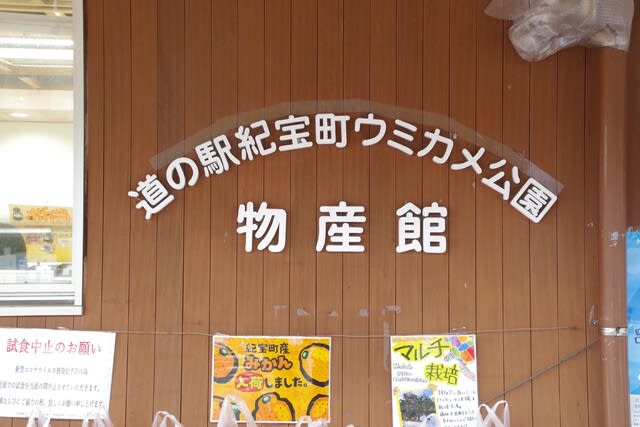

三重県の道の駅紹介2回目は、海沿いから熊野の山間部に入って行きます。熊野と尾鷲の間には矢ノ川(やのこ)峠(標高807m)が立ちはだかり、熊野古道最大の難所と呼ばれた所です。現在は矢ノ川トンネル(全長2,075m)が開通(昭和43年)して、車での峠越えも楽になりましたが、それまでは急峻な山道を越えるしか方法はありませんでした。現在もこの旧道は残っており、かつてはこの道路をバスが運行していたと言うのですから驚きます。この難所を避けるように、国鉄(今のJR東海)は海側に鉄路(紀勢東線)を敷き、昭和34年に紀勢西線(JR西)と繋がり紀勢本線として全通しました。線路の敷設もかなりの難工事だったのは想像に難くなく、多数のトンネルが存在します。非電化区間ですが、リアス式海岸の景色を満喫できる所でもあります。

和歌山県から三重県に入り、暫くは海岸沿いを進みますが、鬼ヶ城を過ぎてから国道42号線は山間部に入って行きます。国道311号線の分岐交差点である「大泊海岸交差点」から少し進むと、国道42号線のバイパスとして建設された「熊野尾鷲道路」(自動車専用道路)の入り口が現れますが、そちらに入ると目的の道の駅には行けなくなってしまうので、そのまま国道42号線を北上して次の目的地である「道の駅 熊野きのくに」に向かいます。「道の駅 熊野・花の窟」から約20分で到着です。

案内標識はシンボルマークが描かれていないシンプルな標識です。国道42号線全線走破時(10年以上前)以来、久々の現道走行でしたが、バイパス完成後は車の通行量も減少しているようで、この日もガラガラ状態でした。それを思わせるのが下の画像です。

案内標識はシンボルマークが描かれていないシンプルな標識です。国道42号線全線走破時(10年以上前)以来、久々の現道走行でしたが、バイパス完成後は車の通行量も減少しているようで、この日もガラガラ状態でした。それを思わせるのが下の画像です。

曇天と言う事もあってか、何だか薄暗い画像ですが、道の駅としては寂しい感じがします。現在は土・日や祝日しか営業していないようで、訪問客も私たち以外にはいませんでした。

曇天と言う事もあってか、何だか薄暗い画像ですが、道の駅としては寂しい感じがします。現在は土・日や祝日しか営業していないようで、訪問客も私たち以外にはいませんでした。

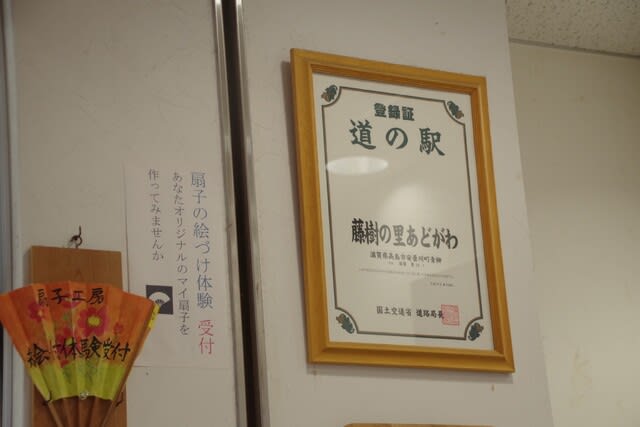

熊野市飛鳥町大又にある国道42号線の道の駅で、登録は1997年10月22日ですが、開駅は登録よりも早い1996年4月23日となっています。(管理団体は不明。) 熊野地方の物産館として開駅したようですが、上でも少し触れたように、2013年に熊野尾鷲道路が延伸したことで利用客が激減し、2015年10月23日に物産館の閉店に伴い、道の駅も休止となりましたが、2019年より土日祝日のみ営業の形で再開しています。土産物販売所以外にこれと言った設備はなく、高齢の男性が一人で店番をしていました。至る所に店内撮影禁止と書かれた紙が貼られていたので、店内の様子は撮影できませんでしたが、登録証だけ無理を言って写させて頂きました。快く許可を頂き感謝です。もっと訪問客が増えれば良いのですが、このままでは再び休止になる恐れもありそうです。そう言う意味では、次に向かう道の駅も同じかもしれません。

熊野市飛鳥町大又にある国道42号線の道の駅で、登録は1997年10月22日ですが、開駅は登録よりも早い1996年4月23日となっています。(管理団体は不明。) 熊野地方の物産館として開駅したようですが、上でも少し触れたように、2013年に熊野尾鷲道路が延伸したことで利用客が激減し、2015年10月23日に物産館の閉店に伴い、道の駅も休止となりましたが、2019年より土日祝日のみ営業の形で再開しています。土産物販売所以外にこれと言った設備はなく、高齢の男性が一人で店番をしていました。至る所に店内撮影禁止と書かれた紙が貼られていたので、店内の様子は撮影できませんでしたが、登録証だけ無理を言って写させて頂きました。快く許可を頂き感謝です。もっと訪問客が増えれば良いのですが、このままでは再び休止になる恐れもありそうです。そう言う意味では、次に向かう道の駅も同じかもしれません。

「道の駅 熊野きのくに」を後に、更に国道42号線を北上し、いよいよ矢ノ川峠にアタックすることになります。急勾配と緩やかなカーブが暫く続き、矢ノ川トンネルを抜けると下り勾配となり、ここから尾鷲市街まで急カーブが続きます。矢ノ川トンネルを抜けると熊野尾鷲道路と紀勢自動車道の尾鷲南ICが合流し、自動車道からはそのまま名古屋方面に進むことが出来ます。我々の目指す先は自動車道に乗ると辿り着くのが面倒なので、そのまま国道42号線を北上します。尾鷲市街に入り、国道42号線と紀勢線は再び並走する形となり、伊勢方面を目指すことになります。因みに、酷道ファンには名の知れた国道425号線の起点となる坂場交差点は尾鷲市にある交差点で、ここから紀伊半島を横断する形で約200km先の和歌山県御坊市の塩屋交差点を目指すことになります。私もいつかハンターカブで全線走破したいと思っている酷道です。ハンターカブ、いつになれば納車されるんでしょうか?

矢ノ川峠を越え、尾鷲市を通過して次に向かったのは「道の駅 海山」です。ここまで紹介した三重県の道の駅は全て進行方向左側にありましたが、こちらの道の駅は右側にあります。「道の駅 熊野きのくに」から約30分程で到着しました。

矢ノ川峠を越え、尾鷲市を通過して次に向かったのは「道の駅 海山」です。ここまで紹介した三重県の道の駅は全て進行方向左側にありましたが、こちらの道の駅は右側にあります。「道の駅 熊野きのくに」から約30分程で到着しました。

三重県北牟婁郡紀北町にある国道42号線の道の駅で、登録は1996年8月5日、オープンしたのは1997年3月24日となっています。令和2年4月より運営管理は、株式会社デアルケと言う民間会社が行っているようです。写真でもお分かりかと思いますが、閑散としていて、この道の駅も、自動車道が完成した影響をモロに受けているように感じます。登録証を探したのですが、見付けることが出来ず、ちょっと残念。

三重県北牟婁郡紀北町にある国道42号線の道の駅で、登録は1996年8月5日、オープンしたのは1997年3月24日となっています。令和2年4月より運営管理は、株式会社デアルケと言う民間会社が行っているようです。写真でもお分かりかと思いますが、閑散としていて、この道の駅も、自動車道が完成した影響をモロに受けているように感じます。登録証を探したのですが、見付けることが出来ず、ちょっと残念。

道の駅の対面は国道を挟んで銚子川が流れており、対岸の山側には斜面に張りつくような形で集落が存在しています。日本の地方ではよく見られる光景ですが、都会では見ることの出来ない風景だと思います。

道の駅の対面は国道を挟んで銚子川が流れており、対岸の山側には斜面に張りつくような形で集落が存在しています。日本の地方ではよく見られる光景ですが、都会では見ることの出来ない風景だと思います。

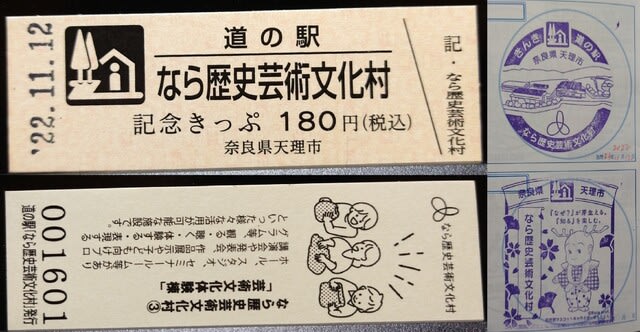

今回紹介した道の駅の記念切符です。2ヶ所とも今回初めて訪問した場所ですが、両方とも新道の開通の影響で客足が減少しているように感じた道の駅です。新しい道が開通するのはドライブ好きには嬉しい事ですが、その影響でこうした設備が寂れて行くのはちょっと残念に思えます。もう少し訪問客が増えて欲しいものです。

今回紹介した道の駅の記念切符です。2ヶ所とも今回初めて訪問した場所ですが、両方とも新道の開通の影響で客足が減少しているように感じた道の駅です。新しい道が開通するのはドライブ好きには嬉しい事ですが、その影響でこうした設備が寂れて行くのはちょっと残念に思えます。もう少し訪問客が増えて欲しいものです。

この日の最終目的地である「道の駅 紀伊長島マンボウ」まではもう少しですが、紹介は次回と言う事で、今回はここまでとなります。最後までご覧頂きありがとうございました。

にほんブログ村←こちらをクリックしてね!

にほんブログ村←こちらをクリックしてね!

三重県の道の駅紹介2回目は、海沿いから熊野の山間部に入って行きます。熊野と尾鷲の間には矢ノ川(やのこ)峠(標高807m)が立ちはだかり、熊野古道最大の難所と呼ばれた所です。現在は矢ノ川トンネル(全長2,075m)が開通(昭和43年)して、車での峠越えも楽になりましたが、それまでは急峻な山道を越えるしか方法はありませんでした。現在もこの旧道は残っており、かつてはこの道路をバスが運行していたと言うのですから驚きます。この難所を避けるように、国鉄(今のJR東海)は海側に鉄路(紀勢東線)を敷き、昭和34年に紀勢西線(JR西)と繋がり紀勢本線として全通しました。線路の敷設もかなりの難工事だったのは想像に難くなく、多数のトンネルが存在します。非電化区間ですが、リアス式海岸の景色を満喫できる所でもあります。

和歌山県から三重県に入り、暫くは海岸沿いを進みますが、鬼ヶ城を過ぎてから国道42号線は山間部に入って行きます。国道311号線の分岐交差点である「大泊海岸交差点」から少し進むと、国道42号線のバイパスとして建設された「熊野尾鷲道路」(自動車専用道路)の入り口が現れますが、そちらに入ると目的の道の駅には行けなくなってしまうので、そのまま国道42号線を北上して次の目的地である「道の駅 熊野きのくに」に向かいます。「道の駅 熊野・花の窟」から約20分で到着です。

「道の駅 熊野きのくに」を後に、更に国道42号線を北上し、いよいよ矢ノ川峠にアタックすることになります。急勾配と緩やかなカーブが暫く続き、矢ノ川トンネルを抜けると下り勾配となり、ここから尾鷲市街まで急カーブが続きます。矢ノ川トンネルを抜けると熊野尾鷲道路と紀勢自動車道の尾鷲南ICが合流し、自動車道からはそのまま名古屋方面に進むことが出来ます。我々の目指す先は自動車道に乗ると辿り着くのが面倒なので、そのまま国道42号線を北上します。尾鷲市街に入り、国道42号線と紀勢線は再び並走する形となり、伊勢方面を目指すことになります。因みに、酷道ファンには名の知れた国道425号線の起点となる坂場交差点は尾鷲市にある交差点で、ここから紀伊半島を横断する形で約200km先の和歌山県御坊市の塩屋交差点を目指すことになります。私もいつかハンターカブで全線走破したいと思っている酷道です。ハンターカブ、いつになれば納車されるんでしょうか?

この日の最終目的地である「道の駅 紀伊長島マンボウ」まではもう少しですが、紹介は次回と言う事で、今回はここまでとなります。最後までご覧頂きありがとうございました。

≪三重県編≫ ③に続く。

![【amazon限定商品】近江牛 【A5等級】近江牛証明書付 高級 霜降り 特別木箱 [600g] すき焼き しゃぶしゃ...](https://m.media-amazon.com/images/I/51sWlThQAPL._SL160_.jpg)