建築・環境計画研究室

*当ページの文章や画像の無断引用・転載を禁じます*

そろそろ卒論修論,学会用の論文投稿のシーズンがまたやって来ますね。

論文を書き上げたとき,セルフチェックできる論文用文章チェックのリストをつくりました。

レポートにも適用可能です。

他の人の論文と交換して,クロスチェックをするのはもっと効果的。

"傍目八目"といわれる現象ですね,他の人の文章は「アラもよく見える」。自分の文章は「目が滑る」。

*学生さんの論文を読んでいて気になる表現や言い回し,論文査読をしていて(この記述は著者の言いたいことと正確に対応しているかな? 等と)引っかかる言い回しをリストアップし,その箇所を見つけるための検索ワードと入れ替え候補の表現を整理しました。

*このため,わりと汎用性があると思いますが,ベースは建築・都市計画の分野でよく見る引っかかりワードです。

*分野が違うと状況は異なると思います。

*前段は,該当する総てを入れ替えることを推奨する記載ではなく,頻出すると「くどい」印象を与えてしまう場合の言い換え候補の説明です。

1.もってまわった言い回しを避ける。なるべく短く平易な表現に。

2.「もの」「こと」「について」なるべく使わず具体的に。

3.状態(である)と変化(になる)は,違う。注意。

4.因果関係,そう簡単に言えない。今書こうとしているのは対応関係では?

5.多い少ない,簡単に済まさず具体的に。

に対して,

を使います。カテゴリAとカテゴリBを,比較したい軸(数量データまたはカテゴリデータ)で比べると,どのような違いがあるか?と。

6.文章の主語と、主語-述語の対応を確認

7.考える。それが適切か考えて。

〜上級編〜

8.なるべく順接,肯定文で書く。

2021.01.12に「7」を追記。

2023.01.11に少し加筆。01.13に「8」を追記

また発見したら追記します。ハッピー論文ライフ!

(スマホ表示用)

去年の話。

育児しない男性が主流であったため男性における育児「参加」が有徴化され育児標示語『イクメン』が生じた。看護の仕事に男性が増え女性標示語『看護婦』が『看護師』に変わった。女性はキャリアと縁薄かったので、『キャリアウーマン』がある。家庭や地域社会の仕事はキャリアと見なさない概念の顕現。 https://t.co/cIJL9RTrdJ

— 山田あすか (@yamada__asuka) August 21, 2020

この間,こんな話題があって,

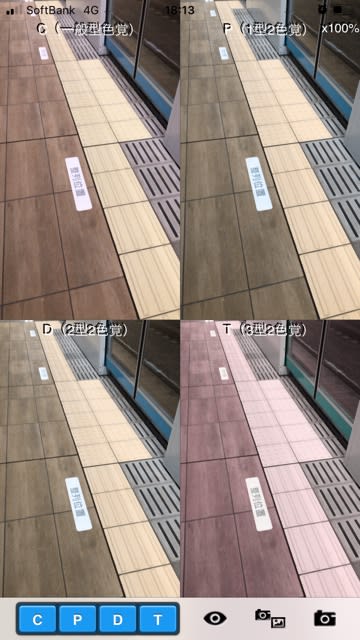

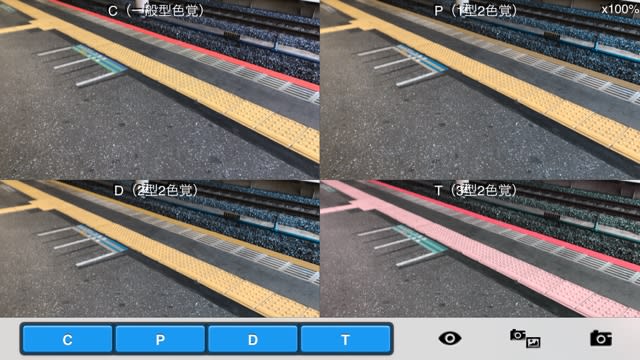

「無徴(前提として認識しているデフォルト状態)」ですね。色指定を除けば形状は男性と同じ、スカートのような特徴(有徴)を与えられていないマークを[人間]と認識する状態かと。 pic.twitter.com/TSWwutoms6

— 山田あすか (@yamada__asuka) May 19, 2021

改めて,世の中にあるサイン(ピクトグラム)の「基本の人間」は,つくづく男性系なんですね。

そこに違和感はありません,すり込まれていますから。

ですからちょっとした思考実験。

この強烈な違和感。判別できない,しにくいよ「こんなの」,という感覚。

この違和感こそが「刷り込み」,社会常識,ですね。

トイレのマークの赤=女性,も,限定的条件下での刷り込みに過ぎないんです。

日本以外の国では,赤=女性,青または黒=男性,という「常識」は,ありません。

ランドセルは女児の場合,戦後永らく赤が選ばれてきましたが,

戦隊モノのリーダーは「赤」です。あの役割はいつも男性で,女性であったことはシ(おっとネタバレになるからダメだぜこれ以上は

でも,違和感はありません。そういうものだと刷り込まれているから。

人間社会における,特に公共空間における基本的な人間manは男性manなので,そこから女性を切り分けて表示する,有徴化が必要であったということがわかります。

もしもその社会の前提条件が「女性」であったなら,有徴化され切り分けられていたのは男性でした。

いま,サイン・ピクトグラムにおいて「大人」が基本なので,「こども」は,小さく子供らしい体型に描かれるなど有徴化されています。それと同じです。

常識というのは不思議です。どんどん移り変わっていくものであるし場所により母集団により異なるものであるはずなのに,あたり前という顔をしている。

時代と場所と集団(属性ないし属性の割合等々)で,あるいは視点によって,それらは異なるものなんだと。良いとか悪いとかではなく。

違う視点から,自分の「常識」と疑いもしなかった思想に気づく,そのように社会化された自分に気づく,違う可能性に気づく,そういう毎日を自分は人間らしいと思います。

2020年度前期,COVID-19との未曾有の戦い。おそらくすべての大学のすべての科目で,「非日常」のなかでいかに学生の学びを守るか,そして少なからず,この状況ならではの学びはないか,ここから未来を展望する要素はないか,という模索がなされました。

この記事は,今期に我々が試行した,学部+院生の縦型共同学習の実施方法の記録です(備忘録方々)。

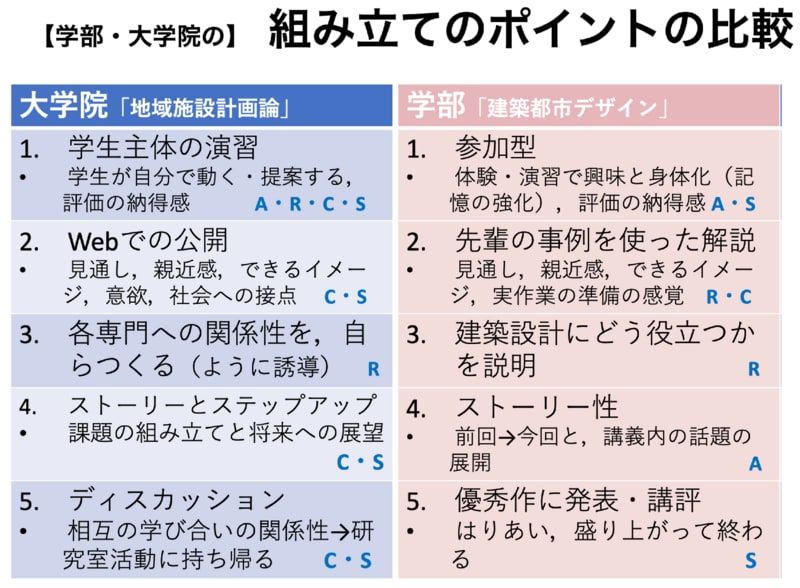

技術的には難しいことはなにもしていません。難しいこと不要でできる,でも学習の実効性をあげるために,ちょっと凝った講義運営をしています。

1.経緯

私どもの科目,学部3年生向け「建築都市デザイン(環境行動)」と大学院生向け「地域施設計画論」では,この事態に先立ち,2020年度にはもともと【縦型共同学習】の試みを予定していました。

製図室で上下の学年がなんとなく居合わせ,上級学生の模型作りや図面作成を下級生が真似したり(学ぶの語源は,まねぶ=真似る),上級生から下級生へのサポートが発生したり,ということがあります。

ただ,すべての学生が製図室で作業をするわけではない(固定席があるわけではないので,自宅作業派もいます)ということもあり,「下級生と上級生がともに学ぶ」シーンを,研究室配属前にはつくりにくい。これが問題意識です。

そこで,これを講義のなかでシステム化できないか? というアイディアがかねてありました。

正直,個別に科目を運用するよりも大変なことは目に見えていたので(そして,できあがっている講義システムを変更するということはすでにそれなりに大変),アイディアを温めながら数年。そして2019年秋。研究室に,ほぼ常駐で研究員さんがいてくれる奇跡の1年の訪れがわかりました。それでも追加スタッフが必要で,その人件費のために,大学の「PBL教育支援プログラム」に申し込み,採択されたため,晴れてこのアイディアが実現することになりました。

2.「PBL教育支援プログラム 申請書」から:目的と概要

未来科学部建築学科開講科目「建築都市デザイン」では,建築や都市空間での人間の行動特性とそれに応じた環境デザインのあり方を主題として,講義内および講義前後の自主学習を利用した演習とその解説を基本とした講義を行っている。

また,演習と解説の講義ターム後,学生たちが提出した演習課題を2〜3名のグループに別れて集計・分析・考察し,その成果をトーナメント方式で相互に発表し合うことですべてのチームに発表と相互の講評の機会を保障している。

これによって,①グループ学習によって相発的に学び,②課題解決型学習を通して研究的手法の基礎を身につける,という教育手法を構築している。

また,大学院未来科学研究科建築学専攻開講科目「地域施設計画」では,自らの興味関心と専門性をもとに建築や都市の空間における要配慮者(こども,高齢者,障碍者,子連れ者,他言語使用者等)視点での課題を発見し,その解決方法を提案する演習型講義を実施している。

昨今,実社会において多様なメンバー構成での協同能力がより重視される。このため,これらの学部・大学院生向け講義をそれぞれでの積み重ねの上で部分的に融合することで,学年を超えた学び合いの関係をつくる縦型共同学習の講義の実施を試みる。

これによって,講義の主題に関する学びに加えて,上級学年である院生には卒業研究やゼミ学習で培った研究スキルを発揮しリーダーシップやファシリテーションの能力を,また学部生には,その後の研究室活動や大学院での学びへの見通しを醸成する。

↓

そして3月中旬以降からの,怒濤のCOVID-19への対応。本学では3月17日の卒業式の中止(Zoomウェビナー配信のみ)を早々に決定し,3月20日頃には4月1日の新年度開始は維持するものの前期講義は5月8日(GW明け)からとすることが決まりました。

本学では,たまたま2019年度中にZoom社と包括契約を結んでおり(全国の大学で,初めてとのこと),オンライン講義への移行にあたってどのサービスを使うかからの検討が不要であったことは幸運でした。

もちろん全学的な,全学部全研究科でのZoomオンライン講義の実施にあたっての各種準備には,ご多分に漏れず多くの検討事項や困難がありましたが,それはまた,別の話(Ⓒ王様のレストラン)。

この事態で,縦型共同学習の試行は延期とすることも考えたのですが,製図室に学生が来られない,同一学年・同一科目履修者との横の連帯感はなんとなくは保たれるだろうが,縦の関係性が新たに生まれる余地は完全に失われてしまう。それは,前期末に研究室配属を控えている3年生の学生さんたちにとって,致命的な機会損失につながりかねない。だからむしろ,今だからこそ,この試行は行われなければならない。そのように考えました。

3.講義の組み立てとスケジュール

大学院科目と学部科目は,同一曜日の2限と3限に設定。←ここ大事

この時間割の場合,昼休みを挟んで,この間に準備等が可能です。別日にすると諸々調整が厄介:祝日や天候不良で休校日が発生した場合に,予定がずれます。大学関係者はよくご存じですよね。

大学院と学部それぞれでの到達目標も設定されており,2/3のスケジュールは両者それぞれの講義です。

なお,いずれの科目も選択科目ですが,大学院科目の受講生のほとんどは,学部科目も履修経験がありました。

また大学院生は,私の研究室を含む,5つの研究室から受講していました。

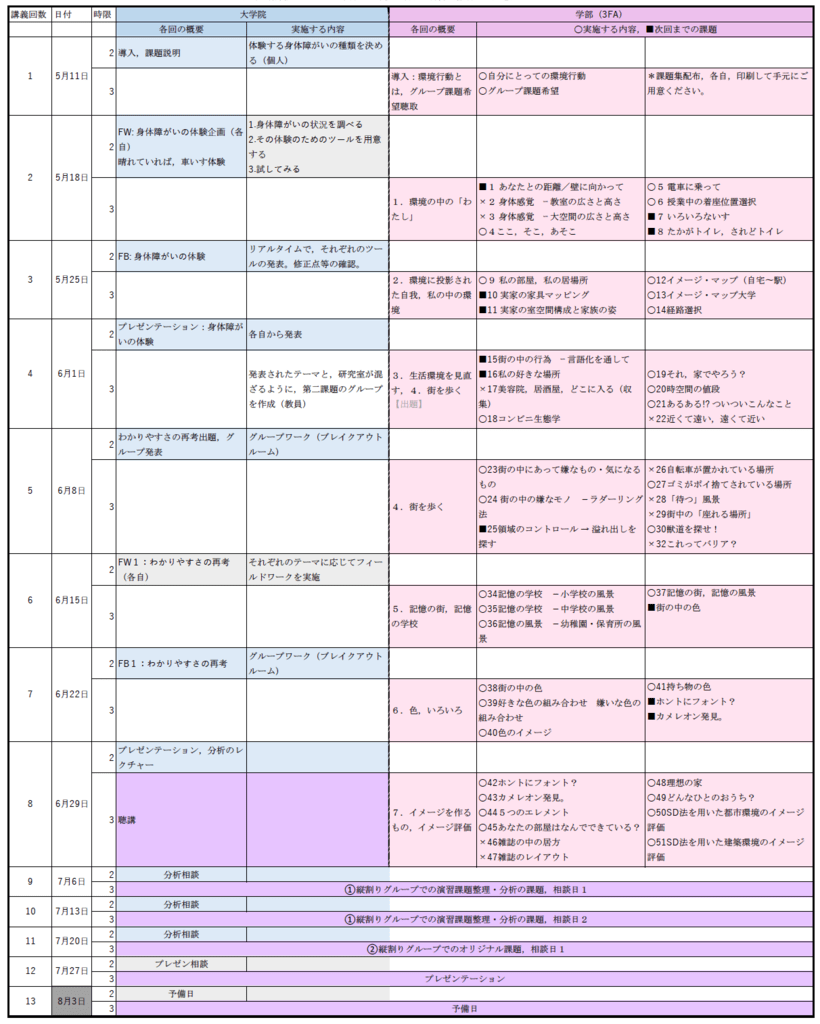

■スケジュール

科目後半1/3は,「学部生のグループ課題:講義で行った各種演習を,グループに分かれて分析・考察する」に,大学院生がファシリテーターとして加わります。学部生に対しては,全体としてデータ整理,集計,分析の初歩をレクチャーしましたが,具体的な集計や分析にあたっては(より具体的に述べれば,エクセルの集計フォームのつくり方から),大学院生が指導役となりました。

その大学院生に対して,事前に指導計画を相談できる時間を設けている,というスケジュールです(表の青色「分析相談」が該当)。

■「融合」部分の実施

大学院生は,学部生のグループを2〜4ずつ担当。

学部講義開始時にはメインのZoomミーティングルームに集合し,諸注意・連絡事項のあと,大学院生がそれぞれ立ち上げるルームに再集合して,そのなかでブレイクアウトルーム機能を使ってグループごとの分析相談を行う,メインルームに戻って進捗を共有する,等の運営を,それぞれの進捗に応じて実施します。

教員は,大学院生が運営する各ルームを回って,質問や相談に対応します。

連絡と情報共有の手段として,Slackに科目のチャンネルを設定してやりとりしました。この統一情報共有手段の確保は重要でした。

*今年から,学科内の設計製図,演習系科目は,科目ごとに教員と副手(TA)のチャンネルを立ち上げて活用しています。

*学生同士では,別にLINEを使ってやりとりもしていた。

学部生と大学院生でグループLINEをつくり,分析の相談を受け付けていました。こうした直接の関係作りにつながったことで,後日,研究室配属についての相談を受けた院生もいるそうです。

4.提出物管理,ディティール

■学部科目「建築都市デザイン」

この科目はもともと,提示された演習群から,「自分たちでやりたい演習を選ぶ」方式です。例年は紙ですが,今年はグーグルフォームでアンケートをとり,7カテゴリ51の演習のなかから(感染拡大防止の観点から,実施できないことが確実な演習をあらかじめ除きつつ),実施したい学生が多い演習をおおよそ30選びます。

これは,受講生の興味関心に沿った内容で課題を組み立てることで,主体的な参加意欲を持っていただくこと,また事前に課題リストに目を通すことになるため,学びの全体像への見通しを持っていただくことを企図しています。

前半は,毎週の講義が概ね,その回のテーマに沿った演習を行い,その解説をする,という流れで進みます。(選ばれなかった課題は,解説のみ行う)

配布物と提出物が多い講義です。

このため,規定の学習システム(本学の場合はUNIPA)での資料配付と課題提出ではなく,これも本学で包括契約を結んでいるBoxを活用しました。主な理由は以下の通りです。

1)BoxDriveを入れておけば,デスクトップで使えること。

2)UNIPAとZoomのアカウント認証には,同じシーベルクラウドでの認証を通るため,都度負荷がかかることが心配されたこと(シーベルクラウド側のサーバダウンで,ログインできないことは5/8のみ発生しましたがこの講義では結果的にトラブルなし)。

3)できるだけ,受講生側からみて同時に使用するアプリケーションを少なくしたかったこと。

このとき,学生は「課題および資料の受け取り」と「課題の提出」の2つの目的でBoxを使います。

後者は,他者の提出物を見られる,他者の提出物を誤って消してしまうなどの操作があると大変です。前者は,バックアップから運営側が再現可能です。

このため,”受講生が閲覧とダウンロードができる”権限を付与した「配布用フォルダ」と,"受講生はアップロードのみができる"権限を付与した「提出用フォルダ」を作成しました。

こんな感じです。

この管理方法は,受講生の課題提出状況を学習システムを立ち上げずに見られ,直接管理できるので,運営者側にも有効でした。

ただ正直に言うと,例年の紙の演習配布&その場で回収&採点の方が,気持ちが楽でした。「あることが物理的存在としてわかる」ので。受講生さんも,その場で紙を提出すればよい従来に比べて,課題を写真に撮る→読み込む→名前を変える→アップロードする,の手順は面倒であったろうと思います。健康には替えられないですけどね。

提出された演習データは,pdfエディタ(アクロバット)でまとめて,配布用データにしました。(紙では学籍番号+氏名の記載欄があるが,データ提出なのでそれを消して,ファイル名を学籍番号+氏名に統一。演習結果データ配布時に,ファイル名情報を消去して統合)ここは例年よりも楽だった! 例年は,氏名欄を切り落として封筒に入れて・・という作業があったので。

■大学院科目「地域施設計画論」

こちらの科目でも,同様に「配布用フォルダ」と「提出用フォルダ」をそれぞれ設定しました。

■COVID-19対応での変更点

・学部)感染拡大防止の観点から,させられない演習(街中に出る,大学に来る必要がある等)をあらかじめ除く

・学部)リアルタイム受講を原則とするが,諸事情で難しい場合は,オンデマンド受講も可。講義を録画して,動画URLを配布用フォルダに格納した資料に掲載。これは,学習習慣と生活リズムを守り,かつ学生個々の諸事情に配慮するための全学的方針に従ったもの。

・学部)提出物については,特に指示がない限り次の週の講義前までを提出期限とする。最終的には,月曜日の講義に対して,半数程度が金曜日までに提出,残る半数が土日に提出するくらいのリズムになっていた。

・院)車椅子体験は,入館が特別に認められていた,博士課程の学生さんと研究員さんに手伝ってもらう。大学内とキャンパス周辺,駅前での車椅子移動とその介助の様子を,解説を加えつつリアルタイムZoom配信。

・院)グループ課題で実施していた課題を,一部,個人課題に変更(Zoomに慣れる期間を取る)。

・後半融合)個人課題として実施していたオリジナル課題は,負担軽減&選択肢の観点から「個人」でも「グループ(最大4人)」でも,本人が選択して実施できるように変更。

備考)これらの講義の組み立ては,学習意欲の問題への取り組みの援助のために広く知られた教育システムモデルARCSに準拠しています。

5.成績評価

グループ課題が多い講義です。評価の背景として,以下があります。

このため,もともとどの講義でも統一して,次の方針を掲げています。

1)「個人として評価される部分」の比率をキープする。最低50%,できれば60%。

2)グループワークでは,各人に貢献度を尋ね(ほかの受講生からは見えないように),これをグループ得点に掛けた数値を個人得点とする。

・私が関わるグループワークありの講義では統一して導入している方法。学部1〜2年生の間で,受講生はすでに体験済みであり,概念はあらかじめ共有されている。

*グループの人数によって貢献度のベースに差が生じるため,課題の難易度と併せて若干の調整あり

*オリジナル課題では,グループ形成の経緯と構成メンバーがそれぞれまちまちであるため,貢献度は尋ねず。基準人数を2人とし,1人(個人)であれば+5点,3人であればグループ得点から-5点,4人であれば-10点として算出。これは,最終得点において「人数が1人異なるごとに1点」が反映される程度の調整。

もう一つ大事なことは,

3)成績評価とは別に,必ず全員に発表の機会があること

です。トーナメント方式で相互評価をすることで,平行して発表が進行でき,時間内に納めることができます。この方式で,受講生たちがつくってきたプレゼンテーションの発表機会を保障します。

2〜3回のトーナメントで,全体発表のグループを学生たち自身が選抜します。

この方法は,学生自身が評価の視点を持つことによって,自分たちの取り組みや技術を振り返り,今後に生かす効果を期待するものです。

受講生に発表させるにせよ,時間の関係もあって,優秀作品だけが発表できる,という運営をすることが多いのではないかと思います。

6.成果

直接目に見える効果としては,学部生から提出されてきた課題は,リモートでの実施にもかかわらずどれもレベルが高く,院生による支援の効果を充分に理解することができました。

また先に少し書いたように,院生に対して学部生から研究室配属の相談があったそうです。今年度の状況では特にですが,期待していた通りの効果です。

さらに,学部生がオリジナル課題として実施したアンケートには,受講生以外の大学院生も複数が協力して回答していました。これは想定していなかったのですが,そうした関係性のネットワークがつくられたのは嬉しい波及効果でした。

大学院生から提出されたまとめレポートでは,以下のような感想をもらっています。

「教えること」が自分に対する教育の効果を持っていること,視野が広がることを実感したという趣旨のことを,ほとんどの受講生が書いていました。私も同じことを日々感じています,教えることは本当によい学び。

また,教えるためにその方法が得意な他の受講生に質問して教えてもらう,自分は別のことを教える,というような相互の関係性もあったようです。それはとてもよいことです。

学部生さんの授業アンケートでも,演習が学びの実感があったこと,グループワークの経験が良かった,大学院生のフォローで,課題の実施がしやすかったことが挙げられました。

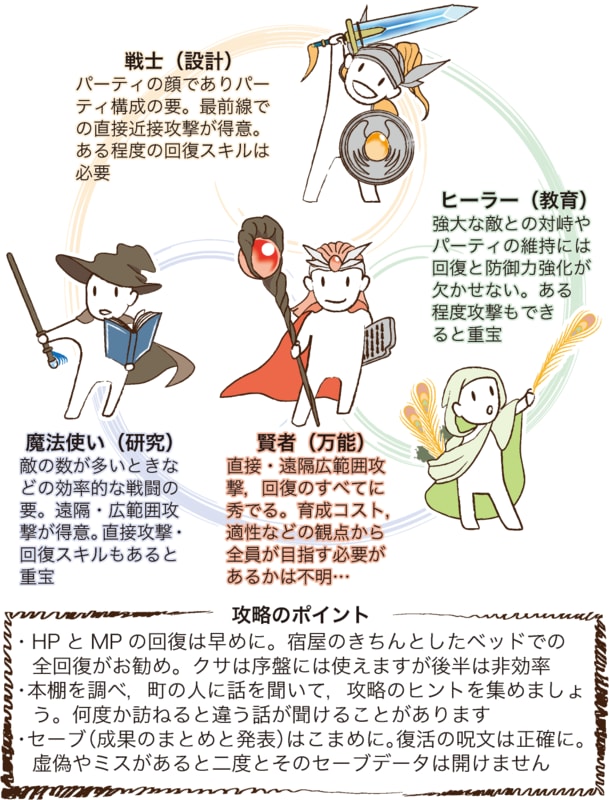

建築学科では,研究と設計のどちらが得意か,大事か,というようなことがしばしば話題に出ます。そこに教育も入れて,三つ巴で認識する必要があると思っています。

教育まで含めて,パーティであり,その組織や個人の能力だと考えます。 →その記事

卒論,卒計までの設計を通して研究と設計を学んできた大学院生さんが,研究室の垂直方向の関係性を超えて指導的立場になり,「教育/教えること/支援すること」の重要性を感じていただいたのは,何よりでした。

教えて教えられて,学びが学生さんたちをつないで,新しい知識や技術に,また「もうちょっといい世界」への一歩一歩につながりますように。

「〜されないための環境づくり」,時々見かけます。意識してみると結構あります。

例えば「居着かないための設え」。

ちょっと前にTwitterでbao先生の「靴底を落とす友人」の話がバズっていたのですがご存知?

そこでも言及されていたのですが,「人は,ひとたび意識してみると,それまでには全く見過ごしていたものを多数目にするようになる」。カラーバス効果と言います。

環境行動の講義は3年生前期と修士課程前期に配当されていますが,まさにその「今まで意識していなかったものを意識するようになる」ことができるように,たくさんの「視点」を紹介し,それらを内面化していただくための講義です。

世界が拡がる。

それで今日はまた,普段通り過ぎていた路上にまたささやかクリティカルな「〜されないための環境づくり」を発見したので,自慢しようと思いました。今日はたまたま,自動車が来たので脇道によけたんです,それで見つけました。

おわかりいただけるだろうか・・・

1.T字路になっていて,I 部分は私道なので - 部分との間に段差があり,関係ない人(特に車)は「入りにくい」

2.電信柱の下に,神社の鳥居マークと「犬ノ小便スルナ」の文字,犬のマーキングおしっこ拒絶。

「犬ノ小便スルナ」はちょっと文意がわかりにくくて微妙だけれどここ関わらない方がよさそうだオーラは十分にかもしていますね。

3.ゴミの日にゴミに掛けるネットが電信柱に引っかけられている。

ここはゴミの日にはゴミが置かれる場所というマーク。例えばここに自転車を止めたりしてはいけないという記号になります。

この環境記号が読めない人はどうなるかというと

わかりますかね

こうなるので・・・。

こうとかね・・。

4.今回はこれにちょっと感動したので。ゴミを放置していけない傾斜!

これの

ここ。

推測ですけど,平らにしておくと,そこに空きカンとかペットボトルを放置していく輩がいたのだと思います。

(意識して見てみてくださいね、空き缶やペットボトル、紙パック等の放置場所、道路脇の「段差」になっているところが多いです。)

あっ、公共空間のごみ箱の上が平らじゃないのはお気付きでしょうか。

平らにしておくと、雨水が溜まるとかもあるでしょうけれども、雨がかりのないところでも多くの場合、上部が平らなゴミ箱は採用されていませんね。駅などもそうです(もちろん何にでも例外はあります)。

というわけで、

この1ショットだけで少なくとも4つの「〜されないための環境づくり」がつまっていて、実にエモい朝でした。

おはようございます。わあもう昼じゃないですか、仕事に戻らないと。

寺カフェ。

寺カフェ! そういうのもあるのか。(ゴローさん風に)

クローズだった、残念。見たかった。

そのすぐ近くに、

薬屋カフェ。

薬屋カフェ! そういうのも(略

認知症カフェ(オレンジカフェ)、カフェ付き図書館や地域施設、福祉施設、コンビニのまちカフェ、などなど…。

道の駅兼・地域交流センターにカフェを入れたらそこがノマドワークの場所になったり,オープンオフィスにセルフのカフェ機能(カフェは店員さんが居るけど,そこでは自分でコーヒーを淹れる)をつけて地域の方の溜まり場になることを実現したりという話もある。

「みんなそんなにカフェ好きなの・・?」ってご一緒した先生がつぶやいた一言が面白かったことが印象深い。

「カフェ化する施設」=飲食を契機(滞在する理由)とした居場所化、について、これも今度の本に入れよう。

初めて,記事の文字数上限を突破しました・・。続きです。

(この記事に使用している図・文章の無断転載はご遠慮ください。通常ルールに則った引用・参照はもちろん大歓迎です。引用の際のreferenceは,「2019年度日本建築学会大会(北陸)建築計画部門研究協議会資料」としてください)

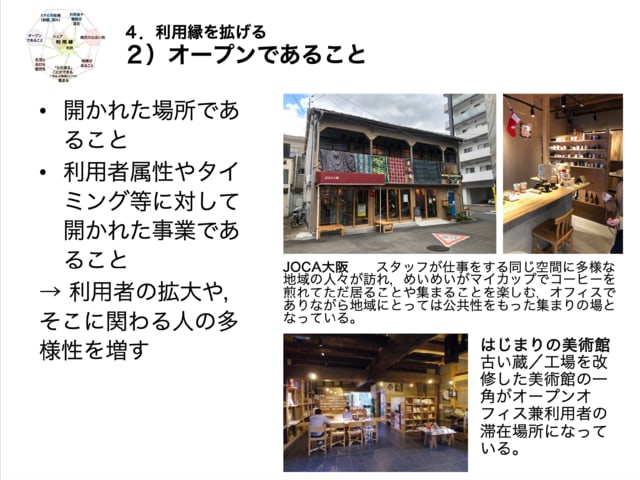

2)オープンであること

そこが開かれた場所であること,利用者属性やタイミング等に対して開かれた事業であることは,利用者の拡大や,そこに関わる人の多様性を増すために重要な要素である。例えば先出の山草二木西圓寺は,まずは地域住民のための拠点としてつくられた温泉施設やカフェ,福祉サービスの拠点であるが,外来者を拒まないオープンな運営によって今や観光地ともなり,また外からのその集落への移住のきっかけにもなっている。他の例として,オフィスを地域に開いたJOCA大阪や行善寺では,スタッフがノートパソコンを開いて仕事をする同じ空間に(時にはスタッフが場所を譲って)お年寄りやこどもなどを含む多様な地域の人々が訪れ,めいめいがマイカップでコーヒーを煎れてただ居ることや集まることを楽しむ,オフィスでありながら地域にとっては公共性をもった集まりの場となっている。

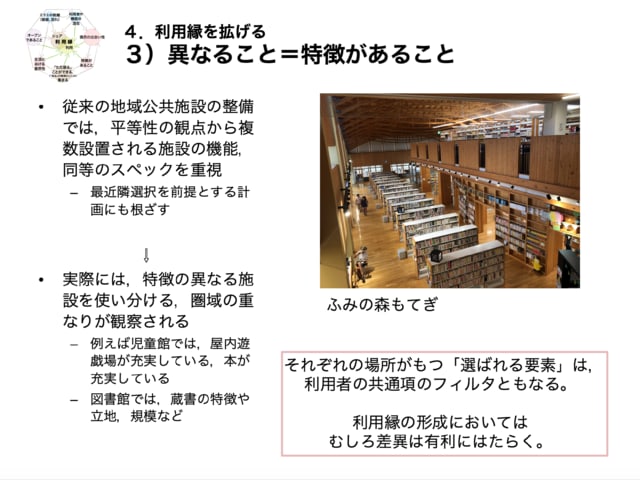

3)異なること=特徴があること

従来の地域公共施設の整備においては,平等性の観点から複数設置される施設の機能,スペックが同じであることがしばしば尊重されてきた。それは,最近隣選択を前提とする計画にも根ざしている。しかし,例えばある町の児童館の利用実態として,最近隣選択には拠らず,それぞれの館の特徴(屋内遊戯場が充実している,本が充実している,など)によって町内からそれぞれ選択的に利用を集めている,こうした利用行動は全く珍しくない。それぞれの場所がもつ「選ばれる要素」をは利用者の共通項とも関連し,利用縁の形成においてはむしろ差異は有利にはたらく。

4)生活における蓋然性をもつこと

人がそこに集うための要素として重要である遊ぶ・学ぶ・働くという日常的な活動ももちろん,コミュニティを形成しているが,利用を拡げる,そして安定させるためには,そこが日常生活に埋め込まれていることが有効である。衣・食・住という生活の基本機能は,そこを利用する理由としてはたらく。シェアハウスやコレクティブハウス,住み開き,一時的な「住」としての滞在施設,コミュニティレストラン,カフェ,こども食堂,ランドリーカフェ,これらは衣食住=生活を共有する場,「ライフコモンズ[1]」による利用縁コミュニティの起点となっている。

[1]主体的な学びの場,また学びの支援のための物理的・人的資源が整えられた空間「ラーニングコモンズ」になぞらえ,衣食住(+遊学働)を共用する場,また衣食住の支援の要素が提供されるシェアされる場を,筆者はライフコモンズと呼んでいる。

5.まとめ

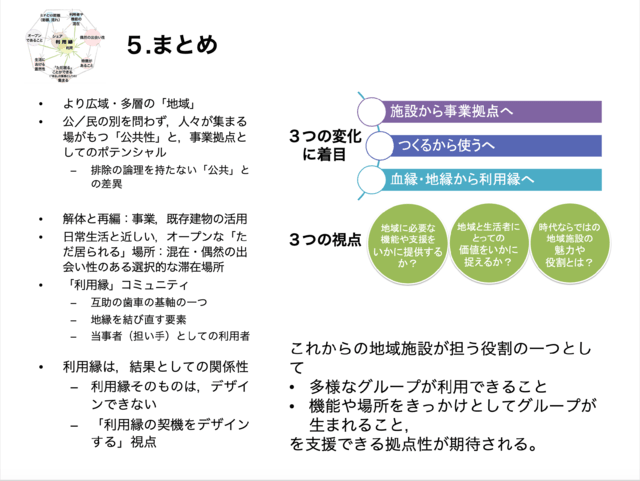

「施設から事業拠点へ」「つくるから使うへ」「血縁・地縁から利用縁へ」の3つの“変化”についてまとめてきた。

今日,一定の質が保障された施設がすでに全国につくられ,ノーマライゼーションと個の尊重によって施設の住まい化が進み,同時に「施設」によるサービスが独立した事業として生活の場を含む社会のすみずみまで展開していこうとしている。また,生活の外部化が進み,人の生活は様々な場における時間や経験の総体として捉えられ,人の生活は住まいの中だけに納まるとはもはや認識されない。地域公共施設の将来を考える段においても,「住まい(生活の中心的拠点)」と「それ以外の場所(生活の部分/生活への支援の拠点)」「住まうを支える事業の対象範囲」はすでに不可分といえる[1]。「地域」はより広域を意味し,「公共」は公/民の別を問わず,人々が集まる場はある種の公共性を有し,事業拠点としてのポテンシャルをもつ。「施設」から自由になった事業は複数の事業での利用の相乗りなどの可能性を拡げる。日常生活に埋め込まれた,オープンな「ただ居ること」ができる場所は,混在を誘発して偶然の出会い性という魅力をもたらし,選択的に利用される場所となる。それらの場所には,「利用縁」によるコミュニティが形成される。利用縁は地縁や血縁を超えて互助の歯車の基軸の一つとなり,また地縁が結ばれなおす要素ともなる。これからの地域施設が担う役割の一つには,このような利用縁コミュニティが複層に渡って形成されていくため多様なグループが利用できること,また機能や場所をきっかけとしてグループが生まれること,を支援できる拠点性が期待される。

[1]従来,計画系分野での研究視点の表現語彙として,吉武泰水先生系の施設研究では「使われ方研究/調査」,西山夘三先生系の住宅研究では「住まい方(住み方)研究/調査」が使われていた。これらには意識的または無意識的に,施設の使われ方と,人々による住宅の住まい方,のように主体の差異を読み取れ,興味深い。

また,利用縁,利用縁コミュニティは,「結果として生じる」ものと理解することが大事だと思っています。

関わりを作る,コミュニティをつくる,関係性それ自体を(外部の専門家が)設計の対象とすることは,これからのニーズや地域運営の実態にそぐわないと考えます。

例えていうなら,関わり(互助)を期待して,人々を強制的に結婚させることは多くの場合不幸を生みます。お見合いもいいのですが,現代的にやるなら合コンの設定でしょう。もちろん,合コンにも工夫が必要です。

・誰に声をかけるのか(利用者の想定)

・参加者のことをよく知り(利用者のニーズ,利用者像の把握)

・お互いにキーとなる話題を振り(興味関心が発露・喚起される状況)

・集まりやすいところに素敵なお店を予約したり(アクセシビリティに配慮した場所・拠点の設定)

あるいは

・BBQなどの共同作業の機会(活動や状況)

を設けるなど・・場所・状況・仕組みをつくる ことで,関係性が生まれやすくすることはできると思います。

建築・都市の専門家のデザインの対象は,アフォーダンス(環境と生物の間に生じる関係として引き出される行為)ではなく,シグニフィア(アフォードするもの・要素)である,とも言えると思います。

アフォーダンスは,生物のモード(お腹が空いているとか,隠れたいと思っているとか)によっても異なるもので,モードに応じた価値が見出されるセッティングがデザインされることをお手伝いしたいなと思います。

と,そこまでが協議会でのお話だったのですが,帰りながら,モードを変えるようなデザインがあり得るかどうかということも,考えました。うーむ,どうだろう。それは実現としてはともかく,まずは思考実験として面白いと思う。うーむ。

アフォーダンスとシグニフィアについては,こちらを。

誰のためのデザイン? 増補・改訂版 ―認知科学者のデザイン原論 単行本 – 2015/4/23

D. A. ノーマン (著), 岡本明 (翻訳), 安村通晃 (翻訳), 伊賀聡一郎 (翻訳), & 1 その他

生物のモードについては,こちらを。

生物から見た世界 (岩波文庫) 文庫 – 2005/6/16

ユクスキュル (著), クリサート (著), Jakob von Uexk¨ull (原著), & 2 その他

研究協議会は研究発表会ではないので,研究としての完成度を云々するところではないと思っています。荒削りでもなんでも,考えていることを交換して(=協議),お互いに刺激を得よう。話している間にどんどん新しいアイディアが出てきたり,発見があったりする。聴講者として参加する場合でも同様に(質疑応答の時間もありますし)。そういう場だと思っています。

こちらの内容にも,まだそこまで言えないのではとか,根拠はとか,荒削りだと思いますが,とにかくまず出してみて,そこからつながる意見交換の機会があれば幸いと存じます。

あと面白いのは,自分はあまりこの種の寄稿依頼に積極的に協力してきた方じゃないのですが,いくつかの研究論文等を別の視点で横串を通したりの「レビュー」の側面があることだと思います。博論は,複数の論文成果を一つのストーリーとして編み上げ直すものですが,そういった「個々の論文を超えた視点」を持つ,それもまた研究協議会や研究懇談会への参加の意義かと思います。いわば大人のミニ博論かなと。

(自分はずっとこちらの方面の優先順位は高く据えてきていないので言いにくいのですけど,やってみたらこれは大事なんだな〜と思いました。もし機会とお時間がありましたらいかがかなとお勧めします。他にやることで手一杯なのに,無理に時間を捻出するようなことではないと思いますが)

(この記事に使用している図・文章の無断転載はご遠慮ください。通常ルールに則った引用・参照はもちろん大歓迎です。引用の際のreferenceは,「2019年度日本建築学会大会(北陸)建築計画部門研究協議会資料」としてください)

昨日,人口縮減社会におけるコミュニティとパブリックの新しいかたち ー2030年の地域施設の姿とはー で主題解説しました。

資料にないことも織り交ぜてお話ししたのと,資料がもう売り切れてしまっていたということもあり(大会終了後,しばらくするとデジタルアーカイブスでご覧いただけるそうです),また昨日共有できたキーワードに「オープン化」「情報発信」もありましたので,こちらに昨日のプレゼンに寄稿内容をミックスして,記事としてアップいたします。

・青い文字:資料集の寄稿内容です(掲載にあたり,若干の文言の修正をしている箇所があります=文章量調整でカットした箇所の補足や,読みやすさのための改行など)

・黒い文字:プレゼンテーションの時に追加したお話や,掲載にあたっての補足,関連する事柄への言及等です。

【主旨】 主旨説明:小篠隆生先生(北海道大学) 以下引用・・・・・・・・

急激な人口減少や少子高齢化により、15・30・45年後には地域公共施設の統廃合が大きく進んでいく。また、多様な価値観やライフスタイルの変化によって、地域公共施設や地域社会におけるパブリック自体の意味も大きく変化してきた。そのために、地域での各種施設の役割や機能を根本的に再検討する必要があることは、論を待たない。

このような背景や問題意識のもと、過去5年間にわたり、「地域施設計画研究シンポジウム」のパネルディスカッションにおいて、人口縮減社会における地域公共施設の課題を議論し、

・高機能化から多用途化へ

・集約化や非施設化

・利用圏域の複雑な重なり合い

・融合化=施設機能の再構成

・ネットワーク化

・エリアマネジメント

というキーワードが見えてきた。地域施設に関するテーマは、大きく分野を超え、従来型の計画手法を超えた視点の必要性が生まれている。

本研究協議会では、上記の視点を踏まえつつ、建築計画の関係各分野に止まらず、都市計画、建築社会システムからの視点も交えて、この新たな視点について多面的に論じる。そして、地域公共施設に関する新たな計画の方向性を「施設」から「事業を行う拠点」というパースペクティブを元に、それを支える計画論のあり方を展望したい。

引用終わり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

解体と再編の時代,「使う」がつなぐコミュニティ

An Era of Demolition and Restructuring, Communities Connected by " Use "

【要旨】施設が建物と事業に解体され,多様な事業や事業と建築の組み合わせとして再編されている。こうした場所やサービスの利用という共通性によって生じる関係性「利用縁」は,地縁や血縁を超えて互助の歯車の基軸の一つとなり,また地縁が結ばれなおす要素ともなる。利用縁が形成されるための要素として,「オープン性」「混在性」「異なること」「日常生活における蓋然性」があり,最も重要なのはそこに「ただ居る」ことができることである。これからの地域施設が担う役割の一つには,このような利用縁コミュニティが複層に渡って形成されていくため多様なグループが利用できること,また機能や場所をきっかけとしてグループが生まれること,を支援できる拠点性が期待される。

0.はじめに

コミュニティ,パブリック,地域(公共)施設のあり方の変容とこれからのあり様を,「施設から事業拠点へ」「つくるから使うへ」「血縁・地縁から利用縁へ」の3つの変化に着目して,整理する。これらは,地域に必要な機能や支援をいかに提供するか,地域とそこで暮らす人々にとっての価値をいかに捉えるか,そして今とこれからの時代ならではの地域施設の魅力や役割,の視点で着目される変化である。

今回のお題は,地域施設小委員会が幹事となって実施している協議会ということもあり,「地域(公共)施設のあり方」です。

地域施設を中心に置くと,それについて議論する目的は地域施設の「維持」にあると考えられます。維持を前提にしなければ,縮減(数や立地の適正化:アジャストメント)もあり方の変化も必要ありません。

地域施設を,なぜ維持したい,すべきだという前提に立っているかというと,それが「地域や,社会・生活の基盤としての役割を担っている」「担うべきだ」という思想によります。

そして,地域施設の維持には何が必要か,というと,①財政基盤の整備を含む,ハードとしての拠点の統合や再編,②利用者がいること=利用者の視点での現代的意味・評価・ニーズに対応していること,③担い手がいること=(主体となる)担い手を育てること,であると考えます。

今回,主題解説者を含む,協議会幹事団の事前のミーティングで, 「公共の施設(施設を公が整備する目的も含む),公共の立場(トップダウン,行政の側から見た規模・立地・内容のアジャストメントや求められる変化)」 と 「コミュニティ的視点(コミュニティ施設としての意味,ユーザーにとっての価値やコミュニティが求める変化など)」 ,ないしそれらのハイブリッドと,どの立場からの話題提供かを明言した上で,話をする,ということになっていました。

上の図中の△はそれを受けてのもので,私は今回はコミュニティ≒利用者の立場での話題提供を行います。

1.施設から事業と事業拠点へ

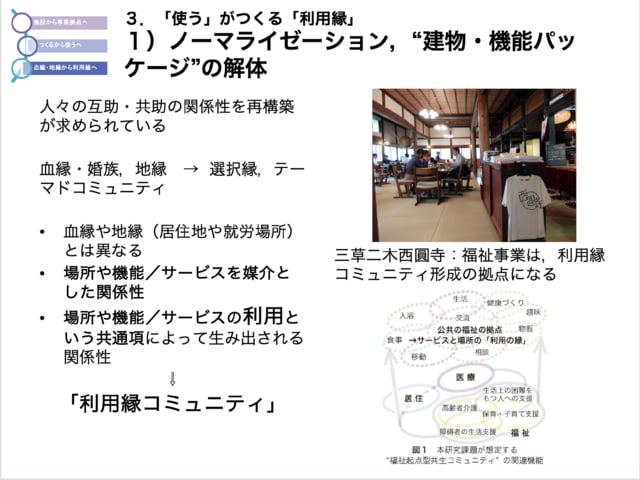

1)ノーマライゼーション,“建物・機能パッケージ”の解体

この数十年の地域施設,特に福祉施設における生活施設の計画は,ノーマライゼーションや個の尊重の価値観からの脱一斉処遇/大舎制,脱コロニー(隔離),「施設」の住まい化・地域化,などの大きな動きのなかにあった(図1)。介護保険の施行による「措置からサービスの選択へ」の移行や,民家等の既存建物を改修したグループホームや宅老所[i],[ii],全室個室・ユニット型の新型特養を含め,外山義が提唱した「自宅でない在宅」[iii]の概念は,我が国の高齢者の生活環境を大きく変えた。介護保険の施行や,廃校舎等の社会資本としての空き家・空き建物の利活用への関心の高まりを背景に,「建築と機能のパッケージ(≒施設)の解体」という概念も同じ頃に聞かれ始めた[iv]。

その後,施設設備における“建物と機能は一対一対応”,“一建物一用途”の原則も変化していく。ここでいうグループホームの正式名称は「認知症対応型共同生活介護」であり,宅老所の取り組みを元に2005年の介護保険法改正によって制度化された「小規模多機能型居宅介護」も,例えば「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」のように施設としての整備という旧来のあり方に拠っていない。特に小規模多機能は,“施設の居室の役割を住み慣れた家が,施設の廊下の役割を地域の道路が担う”と説明され[v],[vi],障碍者の生活環境についても,同様に小規模化・生活の重視という流れがある。

[i]井上英晴, 賀戸一郎:宅老所「よりあい」の挑戦 −住みなれた街のもうひとつの家(OP叢書),ミネルヴァ書房,1997.07

[ii]下村恵美子,谷川俊太郎:九八歳の妊娠 −宅老所よりあい物語,雲母書房,2001.11

[iii]外山義:自宅でない在宅 −高齢者の生活空間論,医学書院,2003.07

[iv]西野達也,石井敏,小菅瑠香:多摩ニュータウンの廃校となった小学校を活用した地域福祉施設の提案【最優秀賞】,日本医療福祉建築協会主催デザインシャレット,2001.11

[v]日本医療福祉建築協会:小規模多機能サービス拠点の計画 −目指すべき方向性と考え方,2006.09

[vi]井上由起子:いえとまちのなかで老い衰える―これからの高齢者居住そのシステムと器のかたち,中央法規,2006.05

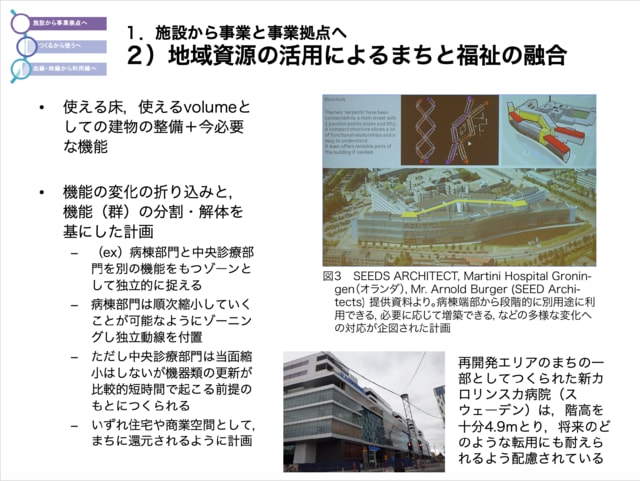

2)地域資源の活用によるまちと福祉の融合

また,東京都認証保育所や家庭的保育事業(保育ママ)など小規模保育拠点は,敷地内に屋外遊戯場を確保できないことでの保育の質の保障への懸念はあるものの,「施設」への囲い込みによる福祉事業から地域資源のネットワーク的利用の拠点型保育への移行により,地域でこどもが育つことが改めて可視化される契機となっている[i],[ii],[iii]。そして,これらの拠点型保育は,多くの場合新築ではなく既存建物の利活用による。その際,提供したい福祉サービスとその量に応じて,適切なアプローチをもった,使える床としての既存建物ないし空間が選択されている。近年では地域資源を活用する学童保育の拠点[iv]や福祉のまちづくり学会での活動,「まち保育」[v]の概念の提唱など,保育をきっかけとしたまちづくりについても関心が集まっている。

これは,空き家を活用した高齢者福祉事業拠点や障碍者福祉事業拠点の開設などでも同様で,施設の解体[1],事業主導化[2]に伴ってその実施の場としての地域の資源が見いだされ,福祉と日常の生活が再び近づく契機となっている。

既存建物の活用のため,多くの地域では利用率などに課題もありつつ,空き家バンクや移住・住み替え支援など中古不動産の流通の促進への施策や取り組みが多数行われている。既存の建物を「使う」事業拠点展開は,地域的ニーズの量や分布の変動のなかで,土地取得から始まる新築よりも比較的早く・安価に対応できる。

[1]「既存の大規模施設の(改築等を契機とした,小規模施設ないし事業拠点への)解体」という意味に限らず,そもそも新規開設しようとしたときに大規模にはつくれないように(社会的に)誘導されている状況を含む。例えば病院,特別養護老人ホーム,障碍者施設,保育所等の医療・福祉施設全般における傾向として理解される。

[2]施設整備に拠らず,事業オリエンテッドで拠点が形成されるようになること

[i]山田あすか,佐藤栄治,讃岐亮:小規模保育拠点の保育者による子育て環境としての都市環境評価に関する研究 −0~2歳児を保有する世田谷区・家庭保育福祉員と京都市・昼間里親を対象として,都市計画論文集,44.3巻,pp.175-180,2009.10

[ii]小林陽,山田あすか:東京都家庭福祉員制度での拠点内の環境づくりと都市環境の利用・評価に関する研究。日本建築学会計画系論文集,第77巻第681号,pp.2507-2516,2012.11

[iii]山田あすか:東京都内の種別が異なる小規模保育拠点における都市環境の利用・評価に関する研究,日本建築学会計画系論文集,第81巻第723号,pp.1069-1078,2016.05

[iv]塚田由佳里,小伊藤亜希子:民家等を利用した学童保育所にみる「拠点性」の利点と成立条件:-大阪市の事例調査より-,日本建築学会計画系論文集第74巻第645号,pp.2319-2328,2009.11

[v]三輪律江,尾木まり,稲垣景子:まち保育のススメ −おさんぽ・多世代交流・地域交流・防災・まちづくり,萌文社,2017.05

なお,既存建物の利活用や転用が当たり前であるヨーロッパ諸国での近年の例では[i],病院もその用途を終えた,または入院日数のさらなる削減などで必要な面積が縮小された時の転用可能性を考慮して建築されている(図3に例示)[ii]。我が国における一般的な認識では,機能に特化し専用の建築物としてつくる必要があると考えられる施設種別のなかでも,病院は最もその特性を考慮されるべきだとの認識は共有されていると考えられ,その差は大きい。なぜそのような転用前提の病院施設整備が可能かというと,病棟部門と中央診療部門を別の機能をもつゾーンとして独立的に捉え,病棟部門は順次縮小していくことが可能なようにゾーニングし独立動線を付置,ただし中央診療部門は当面縮小はしないが機器類の更新が比較的短時間で起こる前提のもとにつくられる,などの,これもまたある種「機能の解体」によって説明される現象と言える[1]。そして,病院としての役割を終えた建物やその部分は,住宅や商業空間として,まちに還元されるように計画されている。

[1]日本では入院期間がOECD各国の数値に対して突出して高いが,各国制度では「慢性期医療(生活を主体とした,医療看護が付加的に組み込まれる時期)」と「急性期医療」を完全に分離し,慢性期医療の場を病院から外に出す(Special nursing home,Patient hotel,帰宅後の訪問看護・診療・通院など)ことが徹底されてきた。

[i]森一彦,加藤悠介,松原茂樹,他:福祉転用による建築・地域のリノベーション −成功事例で読み解く企画・設計・運営,学芸出版社,2018.03

[ii]日本医療福祉建築協会,海外医療福祉建築研修2017報告書,2010.03

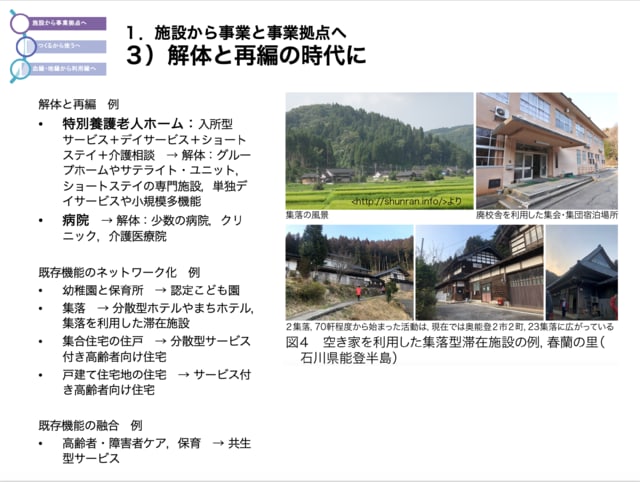

3)解体と再編の時代に

施設が事業と建築に別れたことで,事業や複数事業の組み合わせの展開速度も,事業と建築,複数事業の組み合わせの可能性も増していく(図2)。施設はしばしば,建物+事業1+事業2・・などの複合要素によって成立している。例えば多くの特別養護老人ホームは入所型サービス+通所型サービス(デイサービス)+ショートステイ+介護相談,の要素を有する。これらの要素が一旦解体され,グループホームやサテライト・ユニット,ショートステイの専門施設,単独デイサービスや小規模多機能など,それぞれ異なる事業所が立ち現れている,と理解できる。あるいは,病院は入院人数の削減のために少数の病院と,多数のクリニックに解体される方向にある。

逆に,解体された事業,あるいは従来異なるものとして存在してきた事業が複合化することで,新たな価値や利便性,課題解決を得ている場合もある。例えば複合型高齢者施設,クリニックモール,小規模多機能,認定こども園(保育所機能+幼稚園機能+子育て支援機能),中高一貫校,認知症カフェをもつ特養,などが挙げられる。機能・事業が一旦解体されることで,異なる事業との連携がしやすくなる。例えば,クリニックのある有料老人ホーム,小規模多機能をもつサービス付き高齢者向け住宅,保育機能をもつ病院やオフィス,学童保育と就学前保育,など,枚挙にいとまがない。「解体」によらず,また必ずしも物理的一体性を持たず,もともとあった機能をネットワークに載せることで,統合的機能を持つ事例もある。例えば少し離れた幼稚園と保育所の連携型認定こども園,空き家を宿泊室として地域のカフェやレストランで構成される分散型ホテル(Alberghi Diffusi,イタリア)やまちホテル,集落を利用した滞在施設(図4として例示),集合住宅の住戸をバラバラに改修してフロントを別に設ける分散型サービス付き高齢者向け住宅,空き家が増えた郊外の戸建て住宅地の住宅を居室と見立てる見なしサービス付き高齢者向け住宅,などである。これら,解体と再編(統合・複合)は各地域の実情や利用者のニーズ,事業者のビジネスプランに呼応して,同時に起こる。また公的な動きとして,「共生型サービス」では,介護保険または障害者福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度での指定を受けやすくなる[i]。

[i]厚生労働:共生型サービス,< http://www.mhlw.go.jp/file/05-

Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000170288.pdf >,社保審-介護給付費分科会第142回(H29.7.5),参照2018.6.26

(事例:須賀川市民交流センターtette。公民館・地域交流・子育て支援センターの機能を【融合】している点が特徴。例えば調理室の横に料理関係の本を置く,スタジオに隣接して音楽の本の棚を設けるなど,活動スペースに隣接して本のある空間が設けられ,それら活動と情報が近しく存在している。)

(事例:幼保複合施設での交流場面の事例 は,ご利用者様の写真集なのでカット)

2.つくるから使うへ

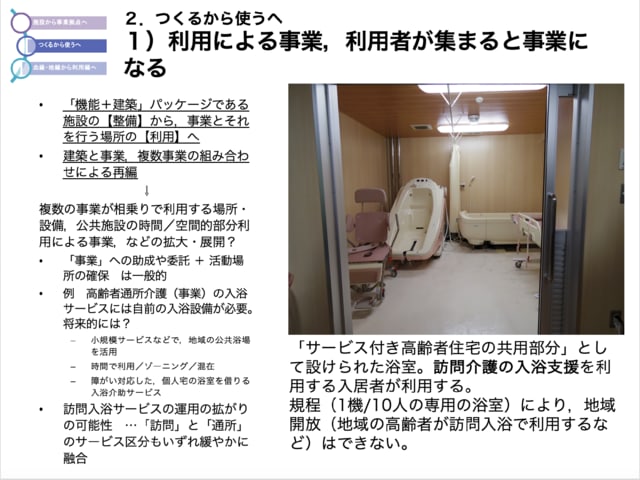

1)利用による事業,利用者が集まると事業になる

1.の変化は総じて,「機能+そのための建築」パッケージである施設の【整備】から,事業とそれを行える場所の【利用】へ,そして建築と事業,複数事業の組み合わせによる再編,と理解できる。

この先には,複数の事業で相乗りして利用する場所・設備,公共施設の時間/空間的部分利用による事業,などの拡大・展開が有り得る。

実際に,NPO活動など「事業」に対して助成や委託があり,活動場所は団体がそれぞれに状況に応じて確保することは一般的である。また現在では,例えば高齢者通所介護(事業)の入浴サービスには自前の入浴設備が必要だが,将来的には小規模サービスなどで,地域の公共浴場を活用することは可能だろうか。時間で利用/ゾーニング/混在など様々な運用形態が有り得る。あるいは,障がい対応した,自宅ではない個人宅の浴室を借りての入浴介助サービスの可能性は? 訪問入浴サービスの運用の拡がりの可能性を考えていくと,「訪問」と「通所」というサービス区分もいずれ緩やかに融合していく可能性があるかもしれない。

(内観写真をカット。「訪問介護」を利用される方の居室に,「居室にバスタブを持ち込み,同じフロアにある浴室からお湯をホースでひいて,訪問入浴を実施している」様子について。シュールにも見えるのですが,現場ではそのような工夫によって,現行制度下で必要な介護を実現している。新しい事業+その実施場所の組み合わせで運用をしようとしていくと,制度の想定していない状況が生じ,齟齬が生じ得ます。)

通所支援が担うある程度の介護の効率的提供や利用者相互の交流などの刺激の創出の視点でも,そこに「利用者=ケアを必要とする人が集まり」「ケアを提供するための場所や設備があること」が重要なのであって,そこが「デイサービスセンター(通所施設)である」必要はない。そして,人が集まっていることはそれ自体がポテンシャルであり,個人宅への訪問よりもケアを提供する効率の意味では有利となる。例えばご近所のAさんの家でも,自治会館でも,商店のイートインスペースにでも集まって,そこにケアスタッフがやって来る 。そのように,ケアの前提となる場所は施設から事業者提供型の(固定の)拠点や利用者宅へとの拡がりに加えて,人の集まる場所というよりテンポラリで利用者群主導型の拠点が加わっていくだろう。

(文字数上限の関係で,別記事に移行します。こちらの思考実験も読んでいただけたら嬉しいです)

2)「使う」の相乗り:基盤としてのシェア性

人が集まること,物が集まる,動線が集まることは大きなポテンシャルである。過疎化が進む地方都市でも新しく総合病院が建てばそこには循環バス等がめぐり,自家用車を利用できない患者も集まることで,病院の前には薬局やスーパーなどの「門前町」ができる。コンビニが撤退する(出店できない)生活密度・購買力密度の地域でも外来者が来る/通り過がりに立ち寄ることで道の駅の経営が成り立つ。道の駅に生活用品が置かれ,地域住民の売り買いの場を兼ねる。このような現象は各地でみられる。住民向け/外来者向けという従来は別であった事業の区分は融け,事業はお互いに利用を相乗り=場所や機会や集客力をシェアすることで,リスクを分散し,ニーズを調整し,安定化を図る。または,同じ持ち出しでより質の高い設備や場所を使えるようになる。これはシェアハウス,コワーキングスペース,AirbnbやUberなどの各種シェアリングエコノミーなど,シェア全般に当てはまる。そして,これからの地域公共施設のあり方を考える時,地域施設がもつ公共性の基盤は,広く薄く,人々が(必要に応じて)その建物や機能をシェアすることそのものであると気付く。

また,建築の長寿命化,加速するニーズの変化により,一度つくられた建物は,公/民の別によらず,次の用途で,あるいは次の利用者が使い継ぎ,利用されていく。これは,時間によるシェアとも言える。どのような物件であろうとも,この建物は時間を超えていく,と思うとき,それは個人の手には完全に乗り切らない,ある種の公共性を帯びる。

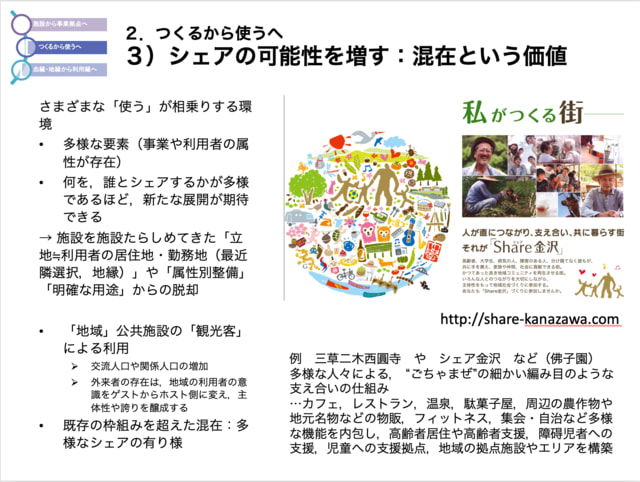

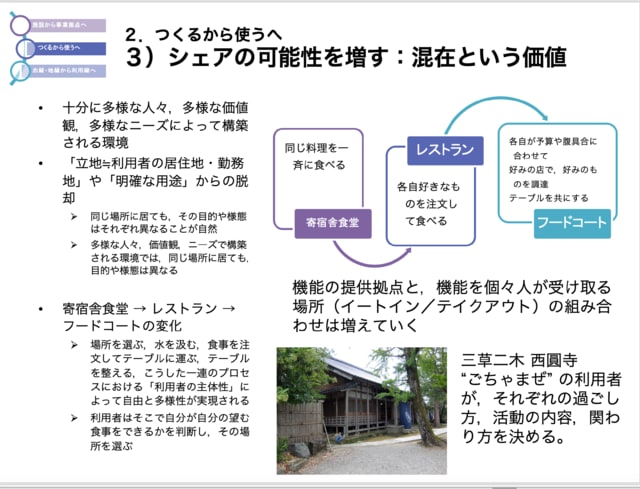

3)シェアの可能性を増す:混在という価値

さまざまな「使う」が相乗りする環境を考えると,それは多様な要素,例えば事業や利用者の属性が存在する状況が想定される。何をシェアするのか,誰とシェアするのか,それが多様であるほど,新たな展開が期待できる。それは,ある部分で施設を施設たらしめてきた「立地≒利用者の居住地・勤務地(最近隣選択,地縁)」や「属性別整備」「明確な用途」からの脱却を意味する。例えば先の例で,地域公共施設を観光客が利用しても一向に構わない。交流人口や関係人口が定住人口に変わる/加わる地域の活力の指標と理解されるに至ったように,むしろ地域の維持の観点から歓迎される。そして外来者の存在は,地域の利用者の意識をゲストからホスト側に変え,主体性や誇りを醸成する[1]。

既存の枠組みを超えた混在を実現させることが,多様なシェアの有り様に繋がる。例えば,著名な先進的事例である三草二木西圓寺やシェア金沢では,多様な人々による細かい編み目のような支え合いの仕組みをつくるためには“ごちゃまぜ”であることが必要だとしている(図5)。ここでは,福祉を必要とするか否かで利用者を分けたりはしない。カフェ,レストラン,温泉,駄菓子屋,周辺の農作物や地元名物などの物販,フィットネス,集会・自治など多様な機能を内包しつつ,高齢者居住や高齢者支援,障碍児者への支援,児童への支援などの拠点となる地域の拠点施設やエリアを構築している。

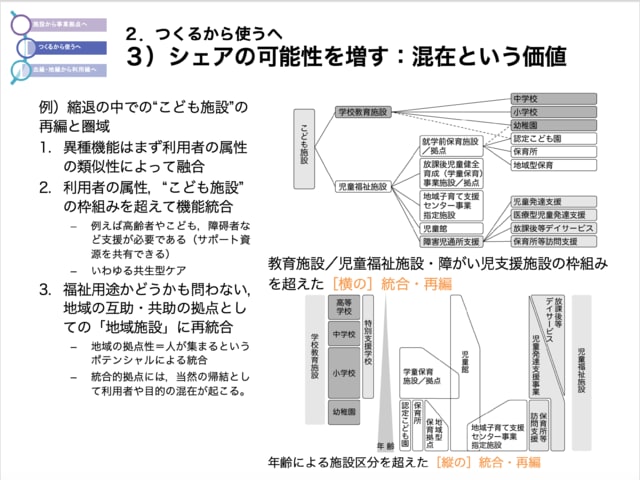

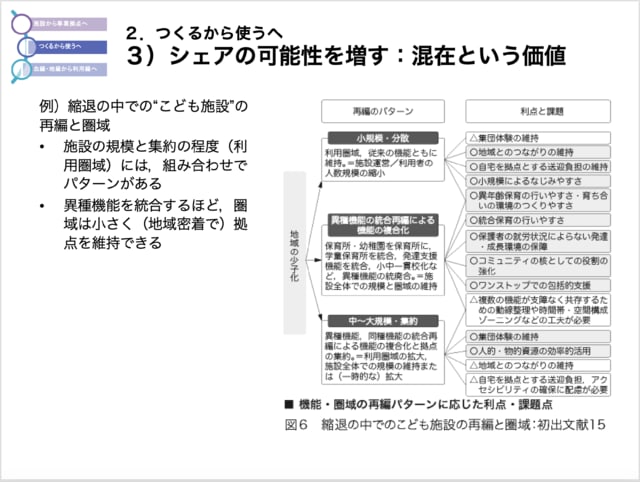

例えば,縮退の中での“こども施設”の再編と圏域を例とすると,(従来の)異種機能はまず利用者の属性の類似性によって融合していく(図6)[i]。さらに,利用者の属性を超えていくことでお題とされた“こども施設”の枠組みを超えて,例えば高齢者やこども,障碍者など支援が必要である(サポート資源を共有できる)ことによる機能統合が起こる。いわゆる共生型ケアの拠点がこれにあたる。さらに,福祉の用途かどうかも問わない,そこが地域の拠点性=人が集まるというポテンシャルをもった,地域の互助・共助の拠点としての「地域施設」に再統合されていく。統合的拠点には,当然の帰結として利用者や目的の混在が起こる。

[i]山田あすか:人口縮減社会における「こども施設」の機能と圏域の再編,日本建築学会第34回地域施設計画研究シンポジウム パネルディスカッション:人口縮減社会のおける地域公共施設の課題「地域公共施設の圏域をどう変えるか」,pp.17-20,2016.07.21

十分に多様な人々,多様な価値観,多様なニーズによって構築される環境では,同じ場所に居ても,その目的や様態はそれぞれ異なることが自然である。これまでの変化を,寄宿舎食堂で同じ料理を一斉に食べていた状態からレストランで各自好きなものを注文できるようになった,と例える。すると,これからのさらなる変化は,フードコートで各自が自分の食べたい物がある店で,予算に応じて好みのものを自分の腹具合に合わせて選んで調達し(あるいは,運んでもらって),テーブルを共にする状況に例えられる。それはテーブルを共にする人々のうち,ある人には介助は不要で,ある人には食事介助が必要なのでその時だけ支援者が居る,またある人は移動にだけ補助が欲しいので同じ方向に移動する人に介助を依頼してここに集まった(シェアリング・ウェルフェア),という状況であるかもしれない[1]。ほぼ同じ機能を提供し・受け取る施設(施設)はもちろんすぐになくならないが,機能を提供する拠点(フードコート内の店)と提供される機能を個々人が受け取り楽しむ場所(フードコート内飲食スペース,テイクアウト,各種介助)の組み合わせは増えていくだろう。「混ぜるな危険」から「混ぜれば魅力」への価値観の転換は,大きな転機である。

[1]フードコートにはしばしば子連れ家族がいる。当然の光景として,「テーブルを共にする人」に,食事介助を受ける人,その必要がない人,食事をもってくることができる人,できない人(しない人)がいる。こうしたフードコート的サービス提供は,そのような多様性を受容する。場所を選ぶ,水を汲む,食事を注文してテーブルに運ぶ,テーブルを整える,こうした一連のプロセスを「利用者の主体性」に委ねることで,自由と多様性が実現されることは興味深い。レストランは店の人が取り仕切り,客に快適性を与えるが自由度の低い空間(店の設えや運営は,客を選ぶ),そしてフードコートは利用者自らが快適さをつくる,利用者の空間である(利用者はそこで自分が自分の望む食事をできるかを判断し,その場所を選ぶ)。

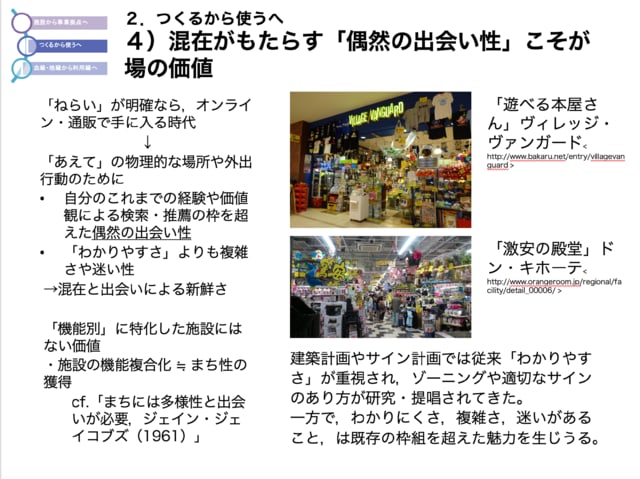

4)混在がもたらす「偶然の出会い性」こそが場の価値

わざわざ映画館に行かなくても映画はオンラインで観られる。欲しいものはネットショップで頼めば自宅に届く。遠くまで時間やお金をかけて出かけなくても,趣味のコツはYouTubeで調べられるし,近場や自宅でVRやARを活用したスポーツも可能だ。このような時代に,「あえて」物理的な店に買い物に行くには,趣味活動に出かけてもらうには,どのような要素が必要か。

ひとつには,自分のこれまでの経験や価値観による検索・推薦の枠を超えた偶然の出会い性がより重要になる。欲しいとすら思ったことがないもの,会いたいと思ったこともない人との出会い,思いがけない経験,そういった(評価者個々人の)既存の枠組みを超越するものやことが価値をもつ。

また,建築計画やサイン計画では従来「わかりやすさ」が重視され,ゾーニングや適切なサインのあり方が研究・提唱されてきたが,もはやあらゆる施設でわかりやすさだけが魅力とは言えない。わかりにくさ,複雑さ,迷いがあること,も既存の枠組の超越を生じうる。例えばヴィレッジ・ヴァンガード,ドン・キホーテ,本以外のものとのコラボレーションに積極的なTSUTAYAなどが典型的な例としてあげられる。

そこには混在と出会いによる新鮮さがあり,欲しいと思えるものが見つかる場を演出する。「機能別」に特化してつくられてきた施設にはない価値といえる。一方,まちには多様性と出会いが必要だという指摘はジェイン・ジェイコブズ(1961)からある。その意味では,施設の機能複合化はまち性の獲得とも言えるかもしれない。

3.「使う」がつくる「利用縁」

公助が縮小し,自助の限界が自明であるなかで,人々の互助・共助の関係性を再構築すること,その重要性を再認識することが重要だという価値観が共有されつつある。一方で,地縁,血縁,性別,人種,出自のように自分では選べない要素によって,人はその生き方や期待される態度を決められるべきではない。という考え方が浸透している。こうした社会状況を踏まえた,これからの互助・共助の共同体=コミュニティの姿として,筆者は場所や機能/サービスを媒介とし,それらの利用という共通項 によって生み出される関係性を「利用縁」と呼ぶ。利用縁によって生じるネットワーク的関係性は「利用縁コミュニティ」と呼べる。

利用縁コミュニティは,参加と離脱,そのタイミングは自由で,参加の度合いも人それぞれ異なる。コミュニティのメンバーは興味関心や必要な支援,お気に入りの場所などなんらかの「共通項」によってゆるやかに関係する。例えば,なんとなく顔見知りのカフェの常連,朝夕の送迎時にすれ違う程度の保育所の保護者同士,図書館の勉強スペースを利用する顔見知り,施設のボランティアメンバー,子育て支援の互助アプリの利用など,例えばその程度の関係から,サークルやサロンなど共通の趣味や目的で集まる人々も居る。

人々は多くの利用縁コミュニティに属し,それらを状況に応じて使い分け,生活に合わせて自然に移り変わっていく。自由で選択的で,個々人の自己決定の集積がゆるやかに形作る流動性の高いコミュニティである。「互助」の拡大が求められる現在,政府が進めようとしている地域包括ケア,共生型ケアも,互助の働きを前提としている。「自己選択的であること」を前提に「互助」が期待される社会において,利用縁コミュニティは「互助」の歯車の軸となりうる。そのためにも,偶然の可能性に満ちた,多様な機能や利用者が混在し,多様な人々の偶然の出会いのなかでお互いの繋がりが自然に形成されていく拠点としての地域施設の役割は大きい。

(記事の文字数上限の関係で,別ページでの補足:利用縁とは何か?)

4.利用縁を拡げる

利用縁が形成され,また形成が促進される条件として,「利用」を生じさせる「シェア性」と,利用の拡がりに寄与する「混在性」に加えて,「オープン性」と「特徴があること」「生活における蓋然性」が挙げられる。そして,そこが選択的に使われる,人を惹きつけるために最も大切なのはまずはただそこに「居」られること,である。

1)ただそこに居られること,「居る」から始まる

そこに居られること,滞在可能性は,とてもシンプルだがそれを土壌とした発展が期待できる。多様な滞留・滞在空間を設えた駅ナカ,休憩場所が点在するショッピングモールやデパート,滞在型図書館や書店,市民の居場所としての公園など,滞在可能性をホスピタリティの向上材料とし,利用の促進を図る例は多い。そこが多様な人々の多様な滞在の場所となることで,偶然の出会い性も増す。

建築家・渡辺武信は,居心地がよい,とは「ただ居る」ことができるかでどうかである,として,住まいの居心地は“どこか(there)ではないここ(here)性”にあると説明した[i]。居心地よい居場所があることは,その空間を生活の一部に昇華させる。先ほどのフードコートの例えに重ねれば,ここで食べようと思える場所がサービス提供の土台である。外からサービスを持っても来られる,まずはただ滞在のために居心地の良い場所,多様な滞在が誘発されるきっかけが埋め込まれた場所,利用するサービスによってカスタマイズ可能な場所,といったコンセプトは現代的なニーズに即した「物理的な場所」の一つの趨勢であろう。

記事の文字数上限を突破してしまいました。 2/2に続きます。 2/2は,利用縁コミュニティを生む,拠点のつくり方を書いています。

*どなたでもアクセスできるオープンスペースのみ写真掲載していますが,転載はご遠慮ください*

(有料老人ホーム「新(あらた)」メインアプローチより)

先週、仙台で多世代複合施設「アンダンチ」さん(サービス付き高齢者向け住宅、保育所、就労支援、レストラン、地域交流スペース・カフェ・手工芸作品展示販売、駄菓子屋) → 須賀川市民交流センターtette → 那須塩原市まちなか交流センター「くるる」→ SHOZOカフェ(黒磯本店) → 栃木県小山市の有料老人ホーム「新(あらた)」さん → 特別養護老人ホーム「栗林荘」さん を訪問しました。

盛りだくさんで楽しい二日間だったのですが、地域の人にたくさん訪ねてほしい、というコンセプトがどれも共通しています。

そのための方法として複数の事例に共通していること,提案・実践されていること。これまでもいろいろ見てきた事例と併せてまとめようとしているところなので,考え中メモを。今年度9月の建築学会大会の研究協議会でお話しするのと,執筆構想中の本の内容の走りです。

・まずはただ居られる場所をつくる

(→「居る」からはじまる個の居場所の集積としてのコミュニティの場)

・カフェ,レストラン,工房,レンタル教室スペース,駄菓子屋 のように,「だれでも使える場所」「安い金額で(質の良い空間を)利用できる場所」をつくる

(→利用縁コミュニティ)

・混在の価値

(佛子園さんの「ごちゃまぜ」)

・学び,遊び,食べる・飲む,という日常の生活を取り込むこと

(→衣食住ライフコモンズ・コミュニティ≒日常生活の場を共有することによる“結果としての”コミュニティ形成)

・まちと建物(主機能)を取り持つ存在としての外構・ランドスケープデザイン・植栽を大事にすること

・デザイン(いわゆる「福祉」「公共施設」らしい堅くないセンス)で一見さん・地域利用者に対するwelcomeの意志を表す

・時間と物語を取り込む

(→リノベーション,コンバージョン,古材利用,リサイクル品・アンティーク品の利用,手工芸品の展示・販売)

今回,「時間と物語を取り込む」について,かなり共通項があった・・というか,複数の取り組みや思想を「時間と物語を取り込む」というワード(概念)で捉えられそうだな,と考えた次第です。

福祉の分野,コミュニティづくりの分野で「顔の見える関係」という表現があります。顔の見える関係性,距離感が地域だと(加藤悠介@『福祉転用による建築・地域のリノベーション: 成功事例で読みとく企画・設計・運営』)。

そういった,人や地域の「顔の見える感じ」,ものがやってきた背景に共感したり興味をもったりする感じ,その感覚です。

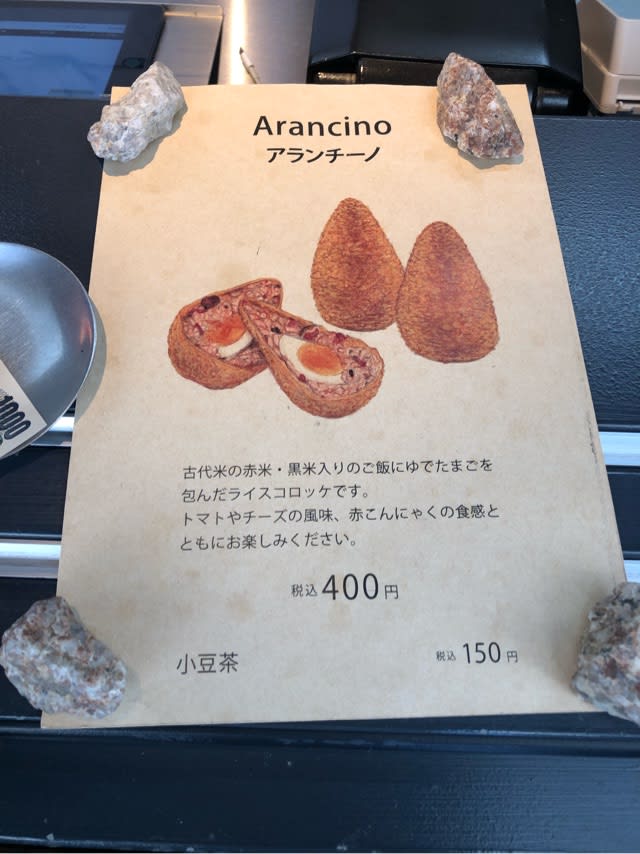

スーパーの野菜コーナーで,あるいは道の駅などの産直コーナーで「○○さんがつくったほうれん草」「■■さんがつくった松前漬け」など書かれていると,親近感ないし信頼できるなという感覚を持つことがあると思います。カフェやレストランで,「これはこういう地域文化の文脈で,このようにつくられたものです」「こんなエピソードがあって」のように書かれたメニューは気になるもの。手作りなんだろうなと思われる家具や住民さんが育てているのだろうなと思う草花,キチッと刈り込まれた植栽に残る刈りたての枝口の白さと樹の香り。それもまた物語。○○さんや■■さんや,△△地域の物語が取り込まれている。

アンダンチ内のカフェ・地域交流スペース,就労支援「アスノバ」さんの一角に置かれた地域の方や障碍者授産施設の作品等の展示・販売コーナー。

お気づきと思いますが手前の家具は色や形,素材もバラバラなリサイクル品,ユーズド品。

アンダンチレジデンス(サービス付き高齢者向け住宅)さんのロビー・ラウンジスペースに置かれている家具も,ユーズド品を織り交ぜて。「全部新品だと,きれいすぎる。きれいすぎると,いわゆる施設っぽくなってしまう。」という感覚から,ユーズド品を使おうと考えられたとのこと。

施設っぽい,というのはいろいろ施設を見ている方にはだれでも多かれ少なかれ共通の感覚だと思うのですが,堅くて・統一されていて変化や差異がなく・機能性がそのまますがたになっている(汚れにくい,壊れにくい,掃除しやすい,燃えにくい)・テクスチャが浅い・経年変化が=劣化,などの雰囲気です。私はこれを言語化しにくいのですが,イメージ共有できるでしょうか。

(もっといい表現があったらぜひ教えてください)

こちらは有料老人ホーム新(新)さんに併設のカフェ「くりのみ」さん。 *写っているのは今回動向の先生方と学生さん,設計者さん

こちらも同じく,人と人の距離が近くなる場として設計したかった,だから「きれいすぎない落ち着いた雰囲気」を狙って,形も色も素材もバラバラなユーズド家具を入れて,コーディネートされているとのこと。

こちらにも,地域の作家さんの作品の展示・販売コーナー。

外観もご覧いただくように,経年の味わいが出る外装です。

新(あらた)さん本体も,居住施設では多くなる「窓」がキツい雰囲気にならないようにリズムが出るような大きさ・高さのバラツキを出す(=統一・画一からの脱却),窓枠を木製として雰囲気を和らげる,ことを企図した設計をされたそうです(わくわくデザイン・八木様)。

人間の存在,時間,物語を取り込むこと。宮脇檀先生も「アクティビティを設計せよ」の小島一浩先生も,関係や活動や動線,居方,過ごし方を設計するということをおっしゃっていたわけですが,その概念はいま,「いまここ」を豊かにするために「いままで」と「これから」を取り込んでいくことへの概念と進化して,共有されていると言えるのではないでしょうか。これはそうあって欲しいという私の希望的な解釈ですが。記憶と評価の蓄積が人の価値観や人格の土台の一つを形成している,また三次元的存在である人間は記憶とその共有によってもう一次元を内に持てるので。

リノベーションやコンバージョンされた建築物についても感じる「良い感じ」さ,暖かさやなじみ感,そういったものも,根底にあるところは同じなのではないかと思います。

また少し,深まりました。今回の見学会をご一緒いただきましたみなさま,ありがとうございました。

そして,この記事のタイトル,このメモを書いておこうと思った頭のなかの一群のもやもやの中心にある「記憶」がこれです↓

学生当時、20歳そこそこの頃、建築材料の講義で経年劣化しない材料などについて講義で学び、材料についてのレポートを自由に書きなさいという課題に「経年」礼賛というレポートで返しました(建築仕上学会の学生寄稿の企画?に載っています)。

若いころ考えたことはその先もずっとテーマになると言われますが(雀百まで踊り忘れず、三つ子の魂百まで)、当時リノベーション、コンバージョンというキーワードは出始めで、その概念もこんなに普及していなかったけれど、通じるところは同じだなあ、とも20年くらい経っても私あんまり進歩していないんだなあとも。苦笑。