中森明菜さんの動画が、公開されてる(@_@!)

↓のは、昨日(4月3日)アップされたみたいよ!!

【公式】中森明菜「TATTOO-JAZZ-」

でも、これ、最近の明菜さんなのかなあ・・・?

というのも、その前の動画、数日前にあがっているみたいなんだけど、

それは・・・↓

【公式】中森明菜「HELLO MARY LOU(ハロー・メリー・ルー)」【Live in '88・Femme Fatale at 中野サンプラザ,1988.10.26】

1988年のがあがってる。

ってことは、昨日上がったのは・・

・・今の明菜さんなの?昔の明菜さんなの?

いずれにしても、この動画が出てるチャンネルは↓

自分勝手(マイウェイ)

ー ラジオ英会話3月18日オープニングの「ろーざ」さんの発言を曲解 ー

(いや、そこまでは言っていないって ^^;)

【平成以降の人へ】

「マイウェイ」を朗々とカラオケなんかで歌う昭和のおじさんの例↓

日本人なのに英語で歌うところが昭和おじさんのポイント

私は自分のテーマソング(自分のことを的確に言い現わしている一曲)は

「完全放棄宣言」だと思ってます(ブログの自己紹介で書いた気がする)

で、この曲を歌っているナナヲアカリさんが、

いつも聞いてるラジオ番組、南波志帆さんの

「ミュージックライン」に出てました!!!

3月5日に(1週間、NHKのらじるらじるの聞き逃しで聴ける)

主な話は、新しく出たEPの「DOPING!!!!!!」 (どーぴんぐ)の話。

かかった曲は(ミュージックラインは基本、ゲストの曲は3曲かかる)

1曲目:NOBODY KNOWS PARTY feat. 玉屋2060% (Wienners)

2曲目:Jewel

3曲目: I LOVE MEでいられるように feat. 湊あくあ

↑の曲いいですよね!ナナヲアカリさんらしくて!

番組は、EPの各曲の制作の話が聴けて、楽しかったです。

あっという間に終わっちゃいました。

あ、それと、最近のオープニングの南波志帆さんの「ねこのうた」もいいですよね!

3月3日は、オーケストラ アンサンブル・フリー EASTの第20回演奏会(アンサンブルフリーWESTとの合同演奏会)に行ってきました!場所はティアラこうとう

オーケストラフリーの見どころは、

・指揮者がダイナミックに情熱的に指揮をするところ

・委嘱作品(世界初演)がある

っていうかんじ。今回の委嘱作品は、大熊夏織さんの作品。

これが、踊りを題材にした音楽だからだろうか、今回の他の曲目は

ストラヴィンスキー のバレー音楽から。

こんな、セトリです。

ストラヴィンスキー

バレエ音楽《ペトルーシュカ》(1911年 初版)

バレエ音楽《ペトルーシュカ》(1911年 初版)

バレエ音楽《春の祭典》

大熊 夏織

踊れるものなら [改訂版]

ストラヴィンスキー

バレエ組曲《火の鳥》(1919年版)

ストラヴィンスキー

バレエ組曲《火の鳥》(1919年版)

ロシアの作曲家ストラヴィンスキーをやるっていうのは、

最近少ないような気がするし、ましてやバレエ音楽3つっていうのは、

定期演奏会では、あんまりない気がする。

実際、今回演奏時間眺め(開演13:30~終わり16:00)

今回のパンフレット、曲目解説を大熊 夏織さんが全部書いて

(自分の曲だけでなく、ストラヴィンスキーの曲も)、

演奏前に読んでいたので、「なるほど!バレエの音楽なのね」

という感じで聴けて、楽しめました!!

委嘱作品も、そうか、「踊りの音楽なのね!」と思って聞くと、

なかなか興味深いです。

指揮者のダイナミックな指揮は健在でした。

音が、きれいです(アマチュアオケだと、特に吹奏楽パートの音に

濁りがあることがあるんだけど、それがない)

アンコールは、なし。

TokyoFMのoggi otto music shampoo

という番組、3月3日の「ガールクラッシュ」特集を聴いてた人が、

本ブログを見ると、たぶん混乱すると思うので、一言コメント。

ガールクラッシュというのは、韓国では、2つの意味があります。

一つは、このブログで取り上げている、韓国のKPOPグループ名の

「ガールクラッシュ」

もう一つが、「ガールクラッシュ」という思想、運動で、

今回oggi otto music shampooが取り上げたのは、こちらの方。

この運動が始まったのが、諸説あるんだけど※、一般的な解釈では、

oggi otto music shampooで言っていた通り(で、かかった曲の通り)

BLACKPINKから。

つまり、同じ韓国なんだけど、このブログで取り上げているパンツ丸見えグループの「ガールクラッシュ」とは全く別の、韓国のBLACKPINK から起こった、ガールクラッシュという流れの話です。

※諸説あるんだけど

異論を唱えている人の説↓

このブログで年2回、「岡本稔」さんの記事が多数検索される日が

やってまいりました。

2月23日、オーケストラ・ルゼルの第29回定期演奏会に行ってきました!

場所は(京成線の)青砥にあるかつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール、曲目は↓のとおり。

ベートーヴェン / 歌劇「フィデリオ」序曲

ヒンデミット / 交響曲「画家マティス」

ブラームス / 交響曲第2番 ニ長調

まず、岡本稔さんの個性的なヴァイオリン奏法は健在でした

1曲目から・・・

ただ、それ以外の点では、いろいろと変わっていました。

・今までコンサートマスター(ミストレス)をやることが多かった

小野澤さんが、第二ヴァイオリンに回りました。

・っていうことで、コンサートマスターは(岡本稔さんは変わりませんが)

小野澤さんの代わりに、安田良太さんが行ってました。

岡本稔さんが、前2曲のコンマス、

安田さんがブラームスの2番のコンマスになります

→ってことで、2週間前にセラフィックが演奏した

「ブラームス / 交響曲第2番」対決

正統派奏法の加藤えりなさん VS 個性的奏法の岡本稔の

コンマス対決には、なりませんでした

→ですが、岡本稔さん、後ろのほうの席ながら、

個性的な奏法を炸裂していました!。

・そして、ヴァイオリンにみんな気を取られないようにするためか、

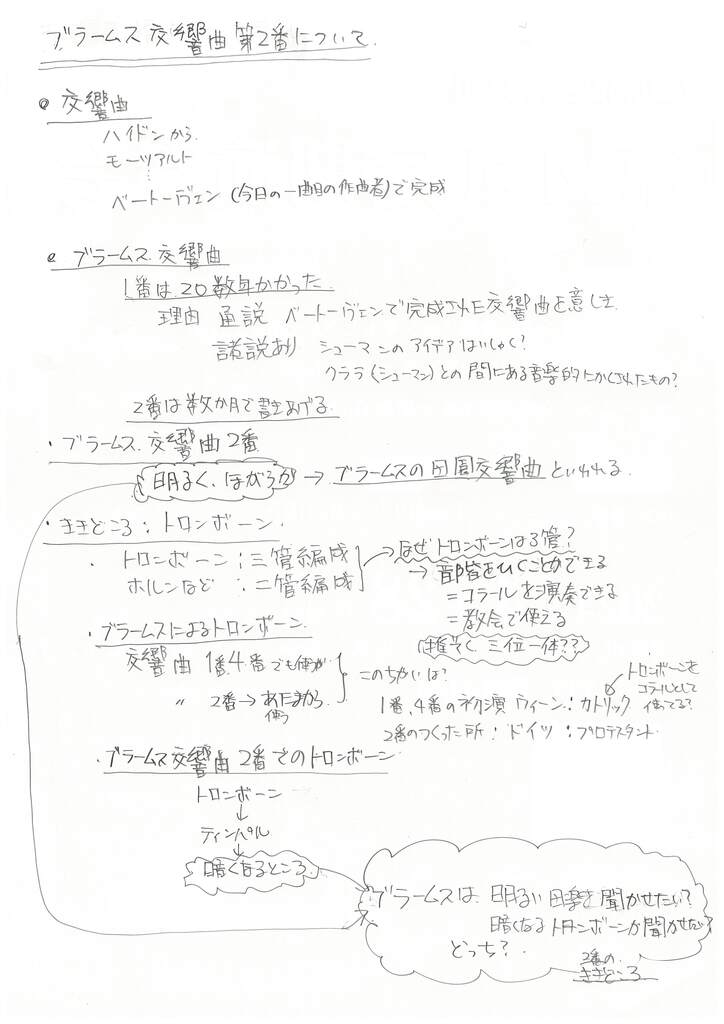

指揮者が「演奏前に」これから演奏するブラームスの2番の聴き所

を説明していました(説明内容を↓にまとめました)。

この説明がなかったら、岡本稔さんのバイオリンに注目してしまうと思うんですけど、この説明により、トロンボーンをはじめとする吹奏楽の部分を注目するようになったと思います(2週間前の東京セルフィックを聴いたときも思ったんだけど、この曲、吹奏楽の出来で評価が決まってしまうような気がします)。

指揮者が演奏前に聴き所を説明するっていうのは、アマチュアオケでは異例だと思うけど、初心者の私にとっては、とってもありがたかったです!

今後も、他のオケでも、これやってほしいです(指揮者でない場合や、演奏後に話をするのは、今でも他のオケでもあるんだけどね)!

・ブラームスの2番は、↑にあるように、トロンボーン、吹奏楽の部分が

聴き所のようなのですが、その前の曲でも、演奏後の拍手の間、指揮者が

演奏者を紹介するときに、吹奏楽パートを中心に紹介していたので、

吹奏楽パートを聴いてほしいのかもしれません

・いままでは、正統派のきれいにバイオリンを弾く小野澤さんと、

個性的にバイオリンを弾く岡本稔さんを比較して見れたので、

岡本さんの個性が際立ちましたが、

今回小野澤さんが第二バイオリンに行ったことで、指揮者を挟んで

見ることになり(また違うパートを弾くことになり)比較はできない・・・

けど、岡本さんの個性は目立ってました。

→ブラームスの2番では、コンマスではないので、後ろの方に下がった

んだけど、目立ちます。はい。

→小野澤さんが第二バイオリンに回ったのは、前回の定期演奏会からかも

しれない(違うかな、記憶確かでない)

ただ、そんなこと忘れているので、はじめ、第一バイオリンが見やすい

席に座ってしまい(座席自由、半分くらい、いやもちょっと入ってた)

小野澤さんが見にくかったので、休憩中に席を変えました。

・肝心のブラームスの2番ですが、セラフィックとちょっと違うように

聞こえました。第四楽章の最後の方の音が止まるところは、セラフィック

はピタッと止まったんだけど、ルゼルのほうは、残響が残った感じで、

個人的には、そこは、セラフィックが好みなんだけど、他の部分は、ルゼル

のほうが好みでした(テンポとか音の始まり、流れとか…)

ルゼルはHIP(Historical Informed Performance)アプローチをとっている

そうなんだけど、そのせいかどうかはよくわかんなかったけど、

違いは素人クラッシック初心者の私でも、わかった気がします。

(どっちがいいかは、純粋に好みだと思います)

・演奏後の拍手の話に戻りますが、一番最後に、コンサートマスターを

紹介していました。演奏者の男性は、岡本稔さんはコンマスの恰好を

していますが、ほかのメンバーはみんな共通の恰好をしていました。

女性は、ドレスなんですが、決まったドレスがないようで、小野澤さんは

いつもコンマス(コンミス)のときに着るドレスを着ていました。

ってことは、最後のコンサートマスターの紹介のとき

安田さんは、他の演奏者とおなじ恰好

後ろのほうに、正装をした岡本さん

さらに指揮者は、小野澤さんも紹介したので

第二ヴァイオリンに、正装のドレスを着た小野澤さん

と、昔からルゼルを見ている人には納得の紹介でしたが、初めてルゼルの演奏会に来た人には??の紹介だったかも

→指揮者がパートリーダーの1人を紹介し忘れて、一回舞台から指揮者が

はけたあと、もう一回出てきて、最後にその人だけを紹介してました

(^^;)

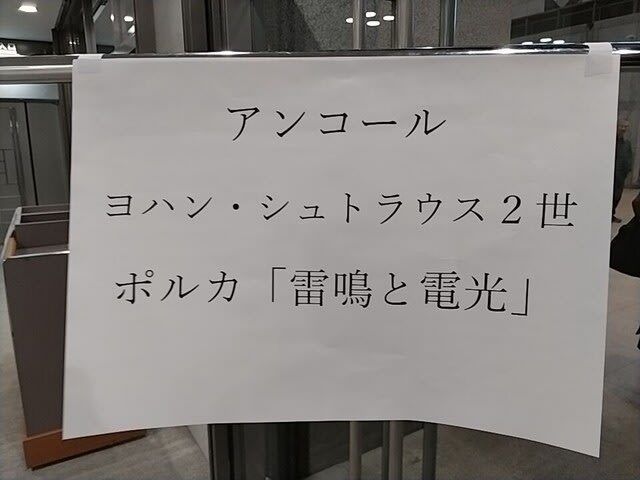

アンコール曲は↓

次回の第30回定期演奏会は、第九だそうです。

もう、競合他社が、いっぱいいる中で、

なにか、個性を出すのか出さないのか・・・

岡本稔さんが、どうするのか・・・

小野澤さんは第二バイオリンなのか、コンサートマスターなのか・・・

いろいろ、見どころのありそうな、次回演奏会です!

緑黄色社会のチケット抽選に申し込むのにあたって、

6月15日、16日のライブって、緑黄色大夜祭のこと?

ってことを確認するために、

緑黄色社会のオフィシャルページ見てたら

6月15日、16日は、やっぱり緑黄色大夜祭だったって

ことはいいんだけど、

こんなページを発見!

(以下太字は、上記ページより引用)

この度、一般女性の方と入籍致しました事をここにご報告させて頂きます。

:

(中略)

:

緑黄色社会 小林壱誓

=======================================

:

(中略)

:

私事ではございますが、the peggiesのベーシストである石渡万輝子さんと結婚致しましたことをご報告させて頂きます。

:

(中略)

:

緑黄色社会 穴見真吾

小林さん、穴見さんがいつの間にか結婚していたんですね・・・

で、the peggiesって、誰?

ようつべってしまった・・・↓

2月10日は東京セラフィックオーケストラ

の第18回定期演奏会に行ってきました!

東京セラフィックオーケストラの魅力は、

最近は、コンサートマスターが、プロの人が担当していることです

(アマチュアのオーケストラなのに)

今回のコンサートマスター(女性でも、セラフィックはコンサートマスター

としている)は、加藤えりなさんです。

加藤えりなさんは、演奏している姿が、すらっとしていて決まっています。さすがプロっていう感じです。

今回の会場は、アプリコ。蒲田にあります。東口(大田区役所のほう)おりて、グーグルマップに従って適当に行ったらついた(場所、説明しにくいところにある)。

今回の演目は

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品35

ブラームス 交響曲第2番ニ長調 作品73

今回のソリストは、ヴァイオリンの鈴木舞さんです!

1曲目、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲が始まり、

鈴木舞さんが弾き始めると、

自分のような音楽全く知らない素人でも

「ソリストの人のヴァイオリンの音、すごい!」

とわかるほど、音が違います。

大きさも違うけど、表現力というか、表情というか・・・

とにかく、なんとなく違う。

(ごめん、音楽詳しくないので、こんな表現しかできないけど、

とにかく違うのです・・・すごいのです・・・)

休憩時間に知った。

ヴァイオリンは「1683年製のニコロ・アマティ 」とのこと。

すごいのですか?すごいんでしょうね!こんだけ音が違うんだから!!

で、1曲目の演奏が終わり、拍手したあと、アンコール1曲目は無難に

で、普通、ソリストのアンコールって1曲だと思うけど、

もう1曲やってくれた、これがすごい!!

あまりのすごさに、この後休憩になったんだけど、

休憩中、「アンコールの2曲目、知ってる?」

「知らない、聴いたことない」

何ていう会話が、どこからともなく聞けるくらい。

その2曲目のアンコール曲は

↓の曲なんだけど

鈴木舞さんの演奏は、こんなもんじゃない!

↑の人は、1分30秒あたりから、ただ早いだけだけど、

鈴木舞さんの演奏は、ここからが真骨頂で、

音の表情がわかって、面白さが伝わってくる!!

この部分は、楽器の良さも相当あると思う。

その良さを引き出せるだけの、鈴木舞さんに技量があるってことですよね!

すごいっす。

思わず、ググってしまいました。

休憩後は、

ブラームス 交響曲第2番ニ長調 作品73

よく聞く曲・・・

というか、これ2月23日に、オーケストラ・ルゼルもこの曲、

やるんだよね!比較できますね(^^;)

姿勢が美しい加藤えりなさん VS 姿勢が個性的な岡本稔さん

・・・コンサートマスター対決??

って、ルゼルのコンサートマスターが岡本さんじゃなくて

小野澤さんの可能性あるけど・・

ちなみに、今日の演奏は、第4楽章の一番最後が、もうすこし

テンポ早くてよくない?と思ったけど、それは個人の好みの

問題ですね、たぶん!

アンコール曲は

いやーなんといっても、今回の聴き所は

鈴木舞さんのアンコール2曲目ですね。

聴いたら一発でファンの沼に落ちます。

セラフィックは、ソロにプロの人が出てくるので

(そして、コンサートマスターは今のところプロの人

なので)、楽しみですね!

また、今回みたいにすごい人だといいなあ・・・

あ、それと、2月23日のルゼルのブラームス交響曲第二もたのしみ!

おまけ 駅前で↓の募金やってたので、募金してきてこれもらった

っていうのを、あやさんが紹介していて↓(8分13秒あたりから)

一緒にワークしましょう😊幸せに気付くための時間【015】

「どんなの?」って気になったので見てみた

NPRのチャンネルは

NPRのチャンネルは

その演奏例

この空間、「ひろうぃんむーびー」っぽい(^^;)

※今日のブログの冒頭、いきなり「あや」さんって出て来たけど、

このかたは、「あやの星の学校」

というので、星座別毎月の運勢を、

「あやの課外クラス」

でスピ的なお話をしている人です。

この人の顔が自分の好みなので、ぼーっと見ていること多いです。

(チコちゃんに叱られそうです)

今後も、話題にすることあるかも。

NHKスペシャルの↓

見ました?(一週間くらい前にやっていたやつ)

あれ見ると、NHKが2019年以降の日本の音楽革命を全く理解してないんだなってことがわかります。

それがわかんないと、今の日本の音楽シーンにはついていけないから、

紅白とかで、まったく的外れなキャスティングや演出しちゃうよね!

その結果がYOASOBIの紅白の演出と視聴率最低だと思うけど、

そのへんの理由が、よーくわかる番組でした

(そういう意味ではいい番組?皮肉的に…)

つまり、K-POPがビルボードNO1になり、

海外で爆発的に売れているけど、その理由は何で、

J-POPがなぜそれに追随、競合するマーケティングを取らなくなったのか

(2019年以来)

その結果、J-POPは革命といわれる音楽的変化を経て、

今、どこへ向かっているのかが、まったくわかってないで、

K-POPの売れている理由を、NHKが追いかけちゃってます。

それじゃ、韓国とKPOPが好きな人だけには受けますが、

多くの日本人にとっては???な番組になってしまいます。

たぶん、今年の紅白、

多くの人にとって、???な演出や歌が多かったんじゃない?

なぜ、Perfumeがあの歌?

なぜ、緑黄色社会にチアリーダー?

なぜ、趣里さんが出ないで、伊藤蘭さんが出る?

なぜ、純烈がQRコード?

なぜ、ADOさんが、本願寺で歌う?

なぜ、K-POP歌手ばかり出てる?

そしてきわめつけ、

なぜ、YOASOBIの周り、K-POP歌手があんなにダンスしてる?

その辺が一挙に謎解きできます。見ててね!

そのNHKスペシャルの番組では、

ビルボード1位は、上を向いて歩こう

その後1位は

BTS 以降、K-POPは世界を目指し、1位・上位に食い込んでいく歌手

が出てくる話を展開しています。

このK-POPの手法は、実は日本も、アイドル歌手やAVEXなどが

取っていた手法で、

・徹底したマーケティングで市場のニーズを探り、

・どのようにしたら、世界市場で売れるかを徹底的に研究しまくり、

・そこから、売れるグループの型を作り、

・その型にあったタレントを競争で選び、

・世界的マスマーケットに向けてマーケティングをしていく

という、消費者志向に合ったマーケティングに基づいた、

歌謡エンターテイメント産業による、アイドルづくりです。

その結果、

・ダンスを中心としたエンターテイメントの華やかな曲で、

・BPMを抑えた、ゆっくりめ(じゃないとダンス踊れないけど)

・歌詞はBPMが低いので、多くの言葉は盛り込めないうえ、

簡単な内容で

多くの人に共感される、夢のある曲

・韓国・日本・アメリカはもちろん、世界中に受ける歌

→ビルボード1位が目標

という感じになっている、つまり、

・みんなの共通項的な夢を乗せた、世界的なマスマーケットに受ける歌を作って、

・明るく、エンターテインメントたっぷりな歌唱グループを企画し、

・その企画(というより規格?)に沿ってタレントをはめ込み、

・世界一を狙っていっている。

というやり方です。

だから、アーティスト個人は、本当は誰でもいい。

例えばNewJeansのコンセプトは10台の女の子の感覚を、そのまま歌うということなので、今のメンバーは、20代になったらお祓い箱、使い捨てになることを前提に流行っている。

ほかのグループもそう。グループコンセプトが重要だから、メンバーチェンジが盛んだし、曲が異様に明るく、ダンス中心のエンターテインメント曲になっている。

これは、社会が1つの目標に向かっているアジア(中国、韓国、インドネシア、ベトナム)では大成功する。なので、K-POPは世界で、「少数のメンバーが」ビルボード1位になり、爆発的にはやっている。

昔は日本もこのマーケット戦略だったんだけど、

2019年の革命を経て、今はこの戦略を取っていないグループが中心になっている(坂道グループなどは、上記K-POPに近い戦略なので、すべてではない)

どうして日本は変わったのかというと、2つの理由がある

■理由1 ほかのアジアと違い、日本の将来はさておき、自分の未来にまったく希望が持てない人たちが、若者世代を中心に、あからさまに多くなった。

その人たちの明るい希望のある歌を歌っても、まったく心に響かない

具体的に言えば、いじめられて、引きこもりになって、リスカしている人に、「明日があるさ」とか恋愛の楽しい場面を歌われても、まったく共感できない。

これによって、日本は、韓国のような世界的なマスマーケットを狙う戦略をとれなくなりました。

2000年代初めくらいまでは、日本にもマスマーケットはあったんだけど(だからAKBやExileが成功したんだけど)それ以降の日本は、多様な価値観、世界観が存在しすぎてしまい、マスマーケットはなくなり、小さなコミュニティ内で、圧倒的な熱量で流行るという形のマーケットが多数存在する形になっていきました。

そのような社会の流れに呼応して、音楽シーンも、2019年ごろから、小さなコミュニティに対して、ネットを通じて、熱狂的に流行るという形が出てきました。

例えば、「まったく将来に期待が持てない人たち」(のコミュニティ)に寄りそう、夜系、絶望系の曲がガンガン出て来ました。

YOASOBIの「夜に駆ける」は、自殺する人の心情を歌った曲だし、

ずっと真夜中でいいのに。の「勘が冴えて悔しいわ」は、ネットいじめにあった人たちが、ACAねさんが、復讐していく曲。

そういう絶望した人たちの気持ちを代弁、寄り添う曲が数多く出てきて、本当に一部の人たちには熱狂的に支持されるようになりました。

(Adoさんのうっせいわとか、一連の曲もそう)

■理由2 日本は、ボカロPブームを経て、ものすごい早いBPMで、情報を多く盛り込む曲が多くなった。このため、曲が早くないと、「おそいなあ~」っていう感じになって、受けなくなってきた

たとえば、星野源の「アイデア」のBPMは、174なんだけど、

この辺のBPMが、最近の日本のヒット曲に多い

例えば、YOASOBIのアイドルはBPM 166→75→BPM 166(2:32~)

それに対して、K-POPのNewJeansのDittoのBPMは133.9

↑のサイトに同程度のBPMの曲が書いてあるけど、

・ビートルズ

・ジョンレノン

・マライヤキャリー

・ブライアンアダムス

・ダイアナロス

日本だと

・嵐

・サザンオールスターズ

・浜崎あゆみ

・倖田來未

・松任谷由実

・松田聖子

さすが、K-POP、世界的歌手のBPMをしっかり押さえてるけど・・・

逆に言えば、アイドルとか日本の曲は、その世界の中心のBPMより、恐ろしく

高いBPM(=早口の曲)を歌っていることになる。

これじゃ~、世界がついていけるわけがない(この30の差って、

すごいっすよ!うそーと思ったら↓のサイトで133と170の差を

実感してほしい。数字を合わせて、スタートボタンを押すと聞こえる

ね、半端なく違うでしょ!

133は世界ではやるっていうのはなんとなくわかるけど、

170は無理だよね~、そのテンポで今、日本の歌手は歌ってる

=おっさんにはついていけないわけよ・・・)

どうして、日本はこんなに早いテンポが流行っているかというと

ボカロPの影響と思われます。

日本では、初音ミクがはやった(ってことはNHKスペシャルでもやってたけど)ことにより、「こんな曲、うたえね~だろ!!」っていう前衛的な曲を「つみき」さんなどをはじめとして、作り出した。

・・・ところが、その早いBPMを歌える歌手が現れて来た。

(その一人が幾田りら=ikuraさん)

さらに、ゲームでは、もっとBPMの速い曲を使って、疾走感を出すようになってきた。そして、ネットで広まった。

そんなネット文化で生まれた曲が多くなり、そういう曲をみんなが聞いているようになると、「速い曲が当たり前」の世の中になってしまった。

結果として、若い人は早い曲、ネットでヒットするのは速い曲となり、日本全体が今、速い曲になっています。

BPMが早いということは、同じ時間でも、歌詞に載せられる言葉が多くなることを意味します。つまり、日本の曲は外国の曲より多くの言葉・情報が載せられます。

その結果、1曲の中で、アーティストが持つ世界観を埋め込むことができるようになりました。世界に比べ、日本の曲は濃い内容が伝えられるのだ!

さらに、ネット文化から発信される曲が多くなると、低価格でかつ少人数(極論言えばDTM使って1人で)曲を作成・発信できるようになります。

このことは、無名アーティストでも簡単に音楽を制作・発表できることを意味しているし、さらに著名な歌手でも、昔なら1曲にかかる費用が高かったので外せないけど、安い費用で出せるなら・・・実験的な曲も多くなる!

この結果、日本では、自分の作りたい歌を、DTMを使って低予算でネットで発表し、それにそこそこの人数のファンがついて、そこそこヒットするという流行り方が爆増し、それはスタンダードになりました!

AYASEさん、米津玄師さん、ACAねさん(ずっと真夜中でいいのに。)、Adoさん・・・もう、挙げればきりないですよね・・

これらの人たちは、エンターテインメントやマーケティングとは全く関係なし!

自分たちの作りたい曲を、自分たちの世界観で作っていき、その曲に共鳴を覚えた人たちが小さいコミュニティを作って、ライブや物販購入でそこそこ支えているっていう形で活動しています。

そして中には、そんな中からメジャーになる人も出てくると・・

そして、この世界観が多種多様!絶望系のような、今まで世界的になかった世界観もそうだし、「打首獄門同好会」のように、ありそうでなかった曲なんかも出て来た。

そして、従来のAVEX,ジャニーズを中心とした「歌謡エンターテイメント」という形ではなく、さまざまな世界観を持つ、小さいコアなファンコミュニティを持ったアーティストを広く長くマネージメントすることで利益を出して行くというソニーミュージックのような手法が、日本の音楽界の中心となって行った、これが2019年ごろにおこったJ-POPの革命。

なので、J-POPの特徴は世界観が多様すぎて「ない」。

唯一あるといえば早いBPM

そして、このような音楽シーンに目を付けたのが、ドラマやアニメの制作者です。ドラマやアニメではたくさんの音楽を必要とします。少なくとも主題歌と挿入歌は必要です。

製作費は少ないので、その中に音楽に駆けられる費用も少ないです。

従来の日本やK-POPなどの「歌謡エンターテイメント」の場合は、1曲作るのにたくさんの関係者が必要になるので、たくさんの費用が必要になります。また、そのような場合は、音楽も当たる歌、つまり明るい夢のある歌が求められますが、ドラマによってはそういう曲が合わない場合もあります(いじめのドラマとか)。なので、おいそれと主題歌を作ってもらえませんでした。

音楽はCMで流れる感じも多かった

それに対し、今のアーティストは、自分で曲を作って歌うので、アーティストの持っている世界観と、ドラマやアニメの持っている世界観が一致すれば、ドラマにあった曲を、1人(1組)のアーティストで、たくさん低価格で作ってもらえます。

アーティストも様々、世界観も様々ってことが、ドラマも様々ってことにマッチして、現在のJ-POPはこぞってドラマの主題歌・挿入歌・エンディングソングとなって行ったし、これからもなっていくことでしょう。

ただし、ここで大問題が起こりました。

ドラマの主題歌になった場合、そのドラマが流行らなかったら、

どんなにいい歌でも、みんなに聞いてもらえません。

そして、今、ドラマの視聴率は、鬼のように低いです。

視聴率5%って、ざらにあります。5%って、20人に1人しか見ないってことです。40人クラスだったら、同じドラマを見ている人は2人しかいません。

80年代、90年代に小・中・高校生だった人には信じられない状況です。その当時は学校でドラマの話などよくしていたと思うんですけど、そんなことあり得ないわけです。なんたって、クラスで同じドラマを見ている人は2人だけなのですから・・・超盛り上がりません。。。

なので、そこに流れる主題歌なんて、まったく話題にならないわけです。

でも、アーティストから見ると、その曲はアルバムやEPに入れればいいし、そうすればコアなファンには聞いてもらえるし、ライブでも歌えるから、それでいいわけです。

でも、コアなファンにしか広がらないので、ビルボードのようなチャートには入らないわけです。

(くどいけどでも、アルバムやEPには入って、コアなファンはそれらを買うし、ライブにも足を運ぶから、アーティスト的には生活できるので、問題はないわけ)

ここで、例外があります。

例外1 アニメがヒットした場合、コアなファン以外でも、そのアニメを見る人は主題歌を聴くので、聴いている間にいい歌に思えてきて、配信で多く聞かれるようになり、チャートに上がるようになる

→つまり、日本においては、チャート上位の曲は、流行っているアニメの主題歌、エンディング曲が多い。

例外2 一般的には、小さなコミュニティで流行るんだけど、お金を持っている50代以上にも受ける歌の要素が入っている場合、50代の子供である10代にも支持を受け、全年代層で大ヒットになる。

この50代の人に受けるのが、133程度のBPM、はっきり言うと、ちょっと遅めのBPMと、和テイスト、歌謡曲テイストが入っている曲です。

YOASOBIの曲は、ikuraさんの歌い方が、歌詞をしっかり伝える歌い方をするため、BPMが早くても、昔の歌謡曲のように効きやすいです。そして、AYASEさんのヨナ抜き音階は和テイストで、50代の人にも聞きやすいわけです。YOASOBIのアイドルは、例外1,2を満たし、大ヒットしました。

新しい学校のリーダーズは、実はBPM130で、

J-POPの歌い方(往年の山口百恵のような)で歌っています。

つまり、例外2にハマっています。ただし、振り付けは全部グループ内でかんがえているとか、革命後のアーティストのような部分もあります。

昔のJ-POPと今のアーティスト両方の部分を持っているから、大ヒットしているようです。

(大ヒットしている他のアーティストでも、歌は50代向けのBPM遅め、でもクループとしては最近のアーティストのようなコアファン向け+ライブで生計を立てるっていう形があります。例えばMrs.GREEN APPLE)

まとめると、

・K-POPは世界を市場とした、マスマーケティング向けの「歌謡エンターテインメント」そのため、数字(ビルボード)とかはよく、世界的には売れるが、多種多様に絶望的な日本人の心をつかむことはできない。

・日本の最近の曲は、各アーティストの多種多様な世界観を反映したものであり、そこにコアなファンが結びついて、ライブや物販など、大きなお金を落とすので成り立っている。このような小さなマーケットがたくさんある形のマネジメントに強いソニーミュージックが現在、歌謡界をけん引している。

ただし、数字的に見ると、多くの曲がドラマやアニメの主題歌になっているため、ものすごく売れたアニメの主題歌を除き、数字はドラマの視聴率に大きく影響され、伸びない。

ってこと。

NHKがこの日本の変化に気づかず、今までと同じように選曲・番組作りをすると、

海外ではK-POPが売れているので、K-POP中心に歌手を選んでしまう。

でも、韓国K-POPは共通なマーケティング認識の上になりたっているので(=ダンス中心の歌謡エンターテインメントグループ)、日本人から見ると、名前は違うけど、同じようなグループが何種類もでているので、「なんでK-POPばっかりこんなに出ているの?」って感じになってしまう。

さらに、日本の歌手を選ぼうとすると、数字を持っているのは↑で説明した通り、アニメ主題歌。でも、アニメは多種多様なので、その主題歌を歌う人も多種多様。結果としてアニメ主題歌上位からとってくると、有名どころの歌手を何の脈絡もなく捕まえる感じになってしまう。

今年の紅白、まさにこんな感じでしたよね

あと、演出も昔の「歌謡エンターテインメント」時代の演出に引きずられていた感じ。だから

なぜ、Perfumeがあの歌?

NHKサイドとしては、いつものPerfumeとは違う、最近はやりのライブ感のあるPerfumeを見せようとしたが、

Perfumeファンコミュニティとしては、Perfumeらしい音階の曲というものがあり、それではないうえ、Perfumeの見どころは、3人のダンスなのに、それがみれないって・・・なぜ?なぞの演出

なぜ、緑黄色社会にチアリーダー?

緑黄色社会は、若い人のファンが多い。そこで、NHKサイドとしては50代のエロエロおじさんにみてもらうために、チアリーダーでお色気出したんだろうけど、エロエロおじさんの自分から言わせてもらうと、緑黄色社会が見たい人の見どころは「長屋晴子さんの歌」と「メンバーの軽音のようなノリ」。

だから、長屋さんにチアリーダーが被るなんてことは、ありえないことだし、メンバー映さないで、チアリーディング映して・・・NHKなにしたいわけ?となる。

なぜ、趣里さんが出ないで、伊藤蘭さんが出る?

NHKサイドとしては、伊藤蘭さんを出して50代以上の人を引き付けたいんだろうけど、50代の自分でも、趣里さんの歌のほうがよかったなあ~

キャンディーズは3人そろってキャンディーズなわけで、それができない今、あえてやらなくても…

なぜ、純烈がQRコード?

NHKは先端技術というつもりでやったのかもしれないけど、

一般人にとって、(純烈ファンじゃなくても)テレビ見ているときにQRコードを読み込んでスマホを見る余裕はない。

ファンじゃないけど、もっと純烈の歌をじっくり聞きたかった・・・

なぜ、ADOさんが、本願寺で歌う?

いや、本願寺でうたったら、アドじゃなくって、シテだろう(^^;)

って、NHKは気が付かなかったのだろうか。

ファンは、そんなADOさんを見たいのではなく、

動画(こっちがシテ)の脇で歌うAdoさんが見たいのに・・・

なぜ、K-POP歌手ばかり出てる?

NHKは、ビルボード上位という意味で上から著名なのを何人か選んだんだろうけど、上にも書いた通りコンセプトが同じなので、日本人の目から見ると、どれも金太郎さん飴状態。みんな同じに見えるから飽きる

そしてきわめつけ、

なぜ、YOASOBIの周り、K-POP歌手があんなにダンスしてる?

YOASOBIを見ている人は、ikuraさんのかわいいパフォーマンスと、周りのサポートメンバーの様子(とくにベースの山本ひかりさんと、キーボードのざくろさん)が見たいのに、あんなにK-POPの人が出たら、そのパフォーマンスが見れない・・・本当にあのKPOPの踊りじゃま!

・・・って思うけど、「歌謡エンターテインメント」中心主義のNHKの考えだと、KPOPのダンスのうまさ(そんなの「アイドル」に要求していない)が冴えるエンターテインメント性の高いいいステージだと思ってるんだろうなあ・・・

こんだけ、意識違っちゃうと、来年も選曲も演出もはずして、

視聴率下がっていくんだろうなあ~と思う

このほかに、なぜ新しい学校のリーダーズやYOASOBIがインドネシアで流行るかの理由について書きたかったんだけど、もう、書きすぎているので、別の機会に書くこととして、今日はこの辺で…

言われてみれば、紅白は出てないし…

そうだ、最近、見ていない

73歳は若いけど、去年からずっと、有名芸能人の方が無くなっているので、

その流れ?

いや、有名芸能人のみならず、

みなさん、体調には気を付けたほうがよさそうです。

紀子様について書いたブログ

で出て来た私の上司ですが、年末あんなに元気だったのに、

正月明け(昨日だった)から、入院!

もう、会社につくなり、本当なら「あけましておめでとうございます!」

って言わなきゃいけない所を「入院するって、本当ですか?」って

聞いちゃったもんね…あんなに元気だったのに・・・

みなさんも、お体ご自愛くださいませ。

急に来ます!(自分もそうだった)

注意しましよう。

みなさんが注意して病気にならなければ、

それだけ日本全国の病院資源に余裕ができ、

その分能登半島に投下することができるのですから、

自分たちのできる小さなところから努力していきましょう!!

1月6日(土)には、リキ・メモリアル・オーケストラの

第二回演奏会を聴きに、杉並公会堂に行ってきた!

杉並公会堂は、1月9日から休館なので

休館前の最後の大ホール演奏会なのかな

(演奏会でないのなら、たぶん最後の大ホール利用は成人式?

だから1月9日から休館なんだと思ってるけど…)

もっとも演奏会終わった後の帰り道、

知らない人が、他の人と話し合ってるのを、また聞きしたら

「いったいどこ直すんだろう?」

っていってたけど、自分も同感。

どこ直すんだろう?今のままでもいい気がするのは私だけ?

それはさておき、リキ・メモリアル・オーケストラ

ってのは、昔、ブルックナーの交響曲をはじめからやっていく

リキフィルっていうのがあったんだけど、指揮者の長野力哉氏(なのでリキ)がなくなって、そのブルックナーの交響曲を演奏するという意思をついでやっているオーケストラらしい。

ってことで、今回の曲もブルックナーはある(2番)

客席は、半分くらいかなあ~の入り。

まあ、アマチュアオケはふつうこんなくらいだよね!

1曲目はブラームスの交響曲2番

途中から、ごめん、眠くなってきた…

けど、最後(第四楽章)はパッチリ目がさめた。よかったでした!

今知った!この曲「ブラームスの『田園』交響曲」と呼ばれるそうな…

いや、ベートーベンの6番(田園)も、自分は確実に寝るんですよ…

なるほど~

2曲目はブルックナーの交響曲2番

第一楽章:曲の始まり・・・怖いよう・・・これがずっと続いたら・・・

と思ったら、すぐに終わって普通の曲になってよかった・・・

ものの、なんか、よくわからんうつに、第四楽章まで聴いて、

おわってしまった・・・(^^;)

寝てないけど、音楽音痴な私には、よくわかんない曲でした・・

(音楽音痴な私でも、ベートーベンの奇数番号(3,5,7,9)は

おもしろい!ってわかるんで、いろんな演奏会行ってます)

たぶん、このブルックナーが「おもしろい!」って言えるくらい

にならないと、音楽通ではないのですね・・・

P.S って、今書きながら、実は小澤征爾ので、ブルックナーの2番、

YouTubeで聴いてたんだけど(まだ初めの方だけど)、おもしろい!

ワーグナーっぽくって。何回か聴くと面白いんですかね?ブルックナー

あけましておめでとうございます。

去年は、この後に初日の出がありましたが、

今年は、体調不良のため、省略です。

機能も体調不良の中、ぼーっと紅白、結局最後までみてしまいました。

真っ赤なセーラー服の「新しい学校のリーダーズ」から

よくわかんなかった、最後の「MISHA]さんまで

出演者は、K-POPは知らない、よくわかんない(曲を聴いても)人が

多かったのものの、他は、名前具合は聞いたことあって、まあ、妥当

に思えました。ジャニーズが出なかったから見やすかったのかも?

ただ、演出は選曲はかなり???で、

YOAOSOBIの周りの出演者の盛り上げダンスはいらない

緑黄色社会のチアリーディングはやめてほしかった

ケセラセラ聞きたかった

っていうのはあるけど・・・

司会が浜辺美波さんと、橋本環奈さんなので、みてしまいました。

もう、あと20年くらい、この2人の司会でいいと思います。

目の保養のためには・・・

体調不良で報告できなかったけど、

12月24日に東京学芸大学の演奏会に

行ってきた!

パーカッションすごい

トライアングルって、叩いたあと

揺らすんですね!

アンコールはサンタの帽子かぶって

いる人もいた。