私は、思索社から昭和48年に初版が出た本書の昭和59年改刷版を購入した(写真上)。学生だった35年くらい前のことである。おそらく、日高敏隆氏が何かの本で本書を薦めていたので買ったのだと思うが、内容が難解だったため28ページで読むのを断念している。そのページにシオリが挟まれているのである。現在は、岩波文庫から出ている(写真下)。ずっと持っていた思索社版を読み直したのだが、329ページあって大変だった。ユクスキュルによる「動物と人間の環境世界への散歩」(1934)と「意味の理論」(1940)、それから、アドルフ・ポルトマン、トゥーレ・フォン・ユクスキュルによる解説から構成されている。クリサートは「動物と人間の環境世界への散歩」で挿絵を描いている。岩波文庫のほうは166ページとコンパクトになっていて、こちらの分量でちょうどいいのではないだろうか。そして、本書の主題である「ウンヴェルト(Umwelt)」を思索社版では「環境世界」と訳しているのに対して、岩波文庫版では「環世界」という訳語にしている。現在では「環世界」のほうが通りがいいようだが、私は思索社版に合わせて「環境世界」と呼ぶことにする。

そもそも本書をしばらくぶりに読み直すことにした理由は、生物の種によって世界の見え方が違っているというユクスキュルの考え方を、人間の世界の見方にも拡張できないだろうかという思いつきだった。同じ人間でも個人によって物の捉え方が違っているということはもちろんあるし、自閉スペクトラム症者と定型発達者とでは世界の感じ方や反応の仕方が大きく異なっているということが言われている。はたして、本書の説を援用できるだろうか?

下記にポイントを抽出してみた。

・ユクスキュルは、動物は知覚道具と作業道具とそれをまとめる制御装置からなる機械であるという機械論には反対する。そこには知覚したり、作用したりする主体がないからだという。生命を有する主体がなければ、空間も時間も存在しえないとし、それはカントの学説と結びつくとしている。

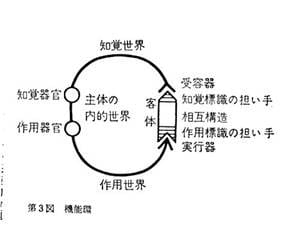

・主体と客体の関係は機能環という図式で表される(下図)。客体のもつある性質は知覚標識の担い手になる。知覚標識を受容器(感覚器官)が受け取り、脳内の知覚器官が刺激を受けるのが知覚世界である。一方、脳内の作用器官は、外界に対する動物主体の応答を与える実行器(筋肉)の動きを制御するのが作用世界である。実行器は客体に対して作用標識を刻みつける。作用標識によって与えられた性質は、知覚標識の担い手である性質に対し、客体を通して必然的に影響を及ぼし、知覚標識そのものを変化させるように働きかける。この知覚世界と作用世界が共同で一つのまとまりのある統一体を作り上げたのが環世界である。この図式に従って、具体的な動物の環境世界、例えばダニが哺乳類に落下して血を吸う一連の流れなどが説明される。

・環境世界の空間として、作用空間、触覚空間、視覚空間、最遠平面が説明される。眼の筋肉運動による遠近の判断ができる距離の平面が最遠平面である。そこより遠くは、遠いか近いかの区別はなく、ただ大きいか小さいかの相違があるだけである。この距離は、ヒトの乳児では10 mであるが、成年では6~8 kmになる。われわれ一人一人はこのシャボン玉で取り囲まれているが、隣人たちとは何の摩擦もなしに接しあっている。

・時間は主体の生み出したものとしている。瞬間が継続することで時間は成立し、同じ時間区分内に体験する瞬間の数は、主体ごと、環世界ごとに異なっている。人間では、瞬間の長さは1秒の18分の1である。空気の振動も、皮膚に加えられる打撃も、1秒の18回以上になると区別ができなくなる。映写機が映す映像のコマは18分の1秒の間隔によって、連続的に映写される。

・対象物への行為によって作り上げる作用像と感覚器官によって与えられる知覚像は、緊密に融合され、対象物は新しい性質を付与され、我々はその対象物の意味を知ることができる。その意味を、作用のトーンと呼ぶ。

・人間が観察した結果、主体だけにしか見えないような現象の起こる環世界がある。これは、外的な刺激や体験とも関連付けられない。こうした環世界を魔術的環世界と呼んでいる。(これらは、遺伝的にプログラムされたものを言っていると思われる)

・筋肉を鐘に例えている。さらに、われわれはそれぞれ別の音を出す生きている鐘をたくさん所有していると仮定して、様々な刺激に応えて主体的な「私のトーン」で答えるグロッケンシュピール(小さな鐘を並べてならす合鐘)は旋律をならすという。

・意味というものは、すべての生物において第一に取り上げるべき問題である。植物も動物も、その器官の形態も素材の配置も、それ自身のもつ意味に負うところが大きい。(生物の発生の過程は、意味という概念で把握されるものだということだろう)

・「もちろん「意味」という概念の上に立てられた自然理解を全体的に把握するためには、詳細な研究が必要である。というのは「思考のトーン」をもっているはずの脳については、われわれは今なお多くのことができないからである」と述べ、思考や脳内のプロセスについては、まだ研究がすすんでないということで、扱いを棚上げにしている。

・人間についての言及は少ない。「私は必ずしも自然全体が生み出したものではなく、人間の本性が生み出したもので、それ以上のことは認識のらち外である」「われわれ人間が動物に優っている点は、生来もっている人間の本性の広がりを広げることができるというところにある....知覚道具も、作業道具も人間が作った。そしてそれを利用できる人間の一人一人に、その環境世界を深め広げる可能性を与えるのである。環境世界の範囲からはみ出すものは何一つない」という記述はある。人間は動物と違って、本性を広げ、道具を使って環境世界を広げることができる存在であるとしている。

・トゥーレ・フォン・ユクスキュルが、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルの環境世界理論を解説している。その締めの文章で、人間同士の理解について述べている。「他の人間を理解するためにまずわれわれは、自分の主体的世界がすべての人間にとっても同じであるという世界や意見を捨てなければならない。他の生物を理解しようとする努力の中から、ヤーコプ・フォン・ユクスキュルは、動物の環境世界の研究の科学的方法を発展させた。たしかに、それはすぐに人間相互の理解の問題に応用するには不十分である。しかし、そこにその手がかりがないかどうかーたぶん重要な手がかりがあると思うのだがー調べてみなければなるまいと」

最後に私の総括である。本書には、動物種によってそれぞれ見えている世界(環境世界)が違うことが示された。そして、人間は動物より広い環境世界を有している可能性がある。また動物種や人間個人によって見えている世界が違うということは、絶対的で客観的な世界というものはこの世にないという考え方にもつながる。一方、本書が書かれた時代的な制約ももちろんあるが、知覚標識から作用標識への脳内での処理過程についてはブラックボックスのままである。人間が表情や言葉によって伝えてくる複雑な知覚標識を主体がどのように把握・処理してどのように作用標識として表現しているのか、そのやり方が個人やなんらかの心理的タイプによって異なっているのかどうか、自閉スペクトル症者と定型発達者における知覚刺激に対する反応の違いといったことについても、とうぜん本書では扱われていない。本書で示された概念を応用したら、こうした問題にも取り組めるのかどうかも私にはわからなかった。しかし、将来何かの考えるヒントになるかもしれないので、環境世界の概念は頭の片隅に置いておこうと思った。