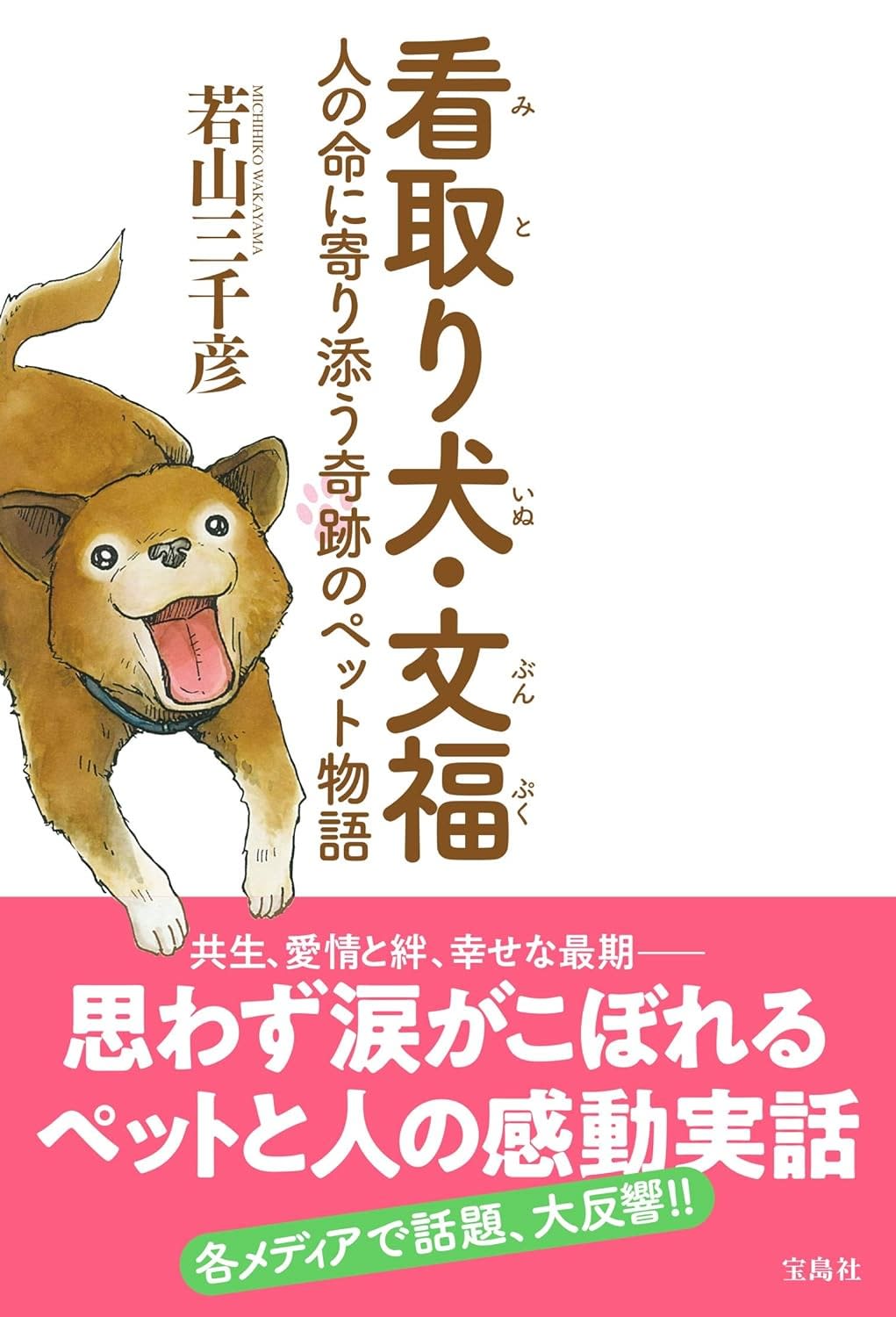

老人ホームで亡くなる方を看取る犬がいるというネット記事を読んで、調べてみたらその犬「文福」について書かれているこの本に行きつき、中古ですぐ購入した。新品は品切れのようだ。文福という犬の行動、とくに共感力についての貴重な記録として読ませてもらった。「文福」だけでなく、ホームにいる他の犬や猫たちの愛情深い、死に行く人に対する共感的な行動についても書かれている。横須賀市にある特別養護老人ホーム「さくらの里山科」は高齢者が犬や猫と共生できるホームである。そこの理事長である若山三千彦さんが、登場人物を偽名にして、自ら第三者の立場をとって書いた本である。犬や猫が飼い主や自らの死を理解できているのかどうか科学的に証明するのは難しいが、死を理解できている可能性を示唆するような行動は観察できる。特筆すべき、犬と猫が自らあるいは人が死に向かうときに示した行動を下記に記しておきたい。まるでフィクションのような話が出てくるが、れっきとしたノンフィクションである。

[犬の文福のケース]

・文福は保護犬、つまり保健所で殺処分予定だった犬である。死の寸前で、動物愛護団体の「ちばわん」に救われたのだ。...明日はもう生きられない。それを察知した文福の顔は暗くひきつっていた。その瞳には絶望の色が浮かんでいた。...そんな悲惨な体験を持つ文福が、今は献身的に高齢者を看取っているのだ。...おそらく文福は、人に見捨てられ、ひとりぼっちで死の淵に立ったからこそ、死に向かい合う不安を理解しているのだろう。

・いつも元気いっぱいの文福は、その陽気さと、最高の笑顔が入居者に愛されている。普段は寂しそうな様子を見せることはないが、看取り介護の対象者に寄り添うときは切なそうな表情を浮かべる。...逝去される3日前に、部屋の扉の前で項垂れていた。半日間扉の前にいたあと、部屋に入り、ベッドの脇に座って入居者を見守っていた。逝去される2日前にベッドに上がり、入居者の顔を慈しむようになめ、そこからはずっと寄り添っていた。その次の方も、さらに次の方も、文福がベッドに上がり、顔をなめて、寄り添い始めてから2日以内に逝去された。

・文福は看取りをすると、そうとうエネルギーを奪われるらしい。逝去された入居者に2日間寄り添っていた文福は、疲労困憊、とまではいかなくても、かなり疲れた様子だった。ここで職員として仕事を始めたばかりの田口は、大きなミスをして深く落ち込んでいた。膝に顔を伏せてすすり泣いていた田口は、隣からやさしい感触が伝わってきて、顔を上げた。文福が寄り添うように座っていた。ついさっきまで疲れてケージのなかで寝ていた文福が、いつの間にか隣に来ていたのだ。コトリともたれかかるようにして、田口の肩に頭を載せてきた。...文福は人の気持ちを察する天才だった。多くの職員が文福に励まされていた。多くの入居者が文福に慰められていた。文福の人に寄り添う力も、ささやかな奇跡と言えるかもしれない。

・もともと上品な人だった入居者の江川さんは、認知症に進展によって攻撃的な性格に変化していた。江川さんは文福を罵り続けた。寝たきりであっても、いつも険しい顔をして、目が血走っていた。江川さん自身が苦しそうだった。不幸そうだった。しかし、それでも文福は江川さんに寄り添い続けた。どんなに邪険にされても寄り添うのをやめなかった。職員たちはその後長いあいだ、このときの文福の様子を不思議がっていた。一体あのとき、文福はなにを考えていたのだろう。なぜ怒鳴られても江川さんに寄り添っていたのだろう。そして文福の一途さは、小さな奇跡を起こしたのである。「ごめんねー、文福。殴ってごめんねー」江川さんが、弱々しく腕を持ち上げると、懸命に文福を撫でようとしたのである。その瞳からは涙があふれていた。「ワンッ」文福は大喜びで吠え、江川さんの枕元ににじり寄ると、ペロペロと顔をなめた。

[末期がん患者の伊藤さんと飼い犬チロのケース]

・伊藤さんの最期のとき、伊藤さんは時おり目を開き、そこにチロがいると安心して微笑んだ。血圧が危険なほど下がっても、食事がとれなくなっても、伊藤さんはチロに微笑みかけていた。そうして、静かに静かに、生命の炎は燃え尽きようとしていた。...「・・・チロ・・・」声にならない小さな声で、しかし、確かに呼びかけた。枕元に座っていたチロは、そっと伊藤さんの顔をなめた。伊藤さんはかすかに微笑んだ。微笑みながら天に旅立っていった。望みどおりチロに看取られながら。「くぅーん」チロはわずかに声を上げて、伊藤さんの顔をやさしくなめていた。いつまでも、いつまでもなめ続けていた。

[テンカンを持つ保護犬アラシともっとも気にかけてくれた認知症の山田さんのケース]

・多臓器不全症でアラシが亡くなる前日の夕方、ケージのなかで寝ているアラシの名前を呼んで、山田さんが手を伸ばすと、アラシは精いっぱいの力を振り絞ってケージから這い出てきた。そして山田さんの手に頭をこすりつけた。何度も、何度も頭をこすりつけた。それはまるで、山田さんにお礼を言っているように見えた。翌朝、アラシは山田さんの腕のなかで静かに息を引き取った。最期まで幸せそうな顔だった。「アラシや」山田さんはアラシを抱きしめて嗚咽していた。

[看取り活動をする猫トラのケース]

・保健所から保護された猫トラは持病の肺炎のためいつも鼻水を垂らしていて、目やにもひどかった。人間が大好きなトラは、見学者が来ると喜んで足元にすり寄っていく。そして、ひとりひとりの脚に身体をこすりつけて歓迎の挨拶をする。皆これだけで心を鷲掴みにされてしまう。ペットセラピーの専門家が見学に訪れた際、トラと入居者の様子を見て感嘆して言ったものである。この子はどんな訓練を受けたセラピードッグもかなわないアニマルセラピーを行っていると。

・トラに看取られることを希望していた認知症の斉藤幸助さんは、猫に囲まれる老春の日々を数年間謳歌したのち、逝去された。亡くなる3日前、もう起き上がることができない斉藤さんのベッドでは、トラが寄り添っていた。斉藤さんはとっても満足そうな顔をしていた。かねて切望していたとおり、トラに看取られて天国に旅立ったのである。斉藤さんだけではない。2の3ユニット(猫が共生するエリア)で入居者が逝去されたときには、必ずトラが寄り添っていた。トラは文福と同じような、看取り活動をする猫だったのである。

・ただし、トラの不思議な力は、文福とは少し異なっていた。入居者が逝去される場合だけでなく、一時的に弱って寝込んでいる場合も必ず寄り添うのである。結果として、逝去されるときにも寄り添うことになるのだ。文福は入居者が亡くなることを察知する力を持っており、その最期を看取る活動をしている。それに対してトラは、入居者が弱っていることを察知する力を持っており、弱っている人には寄り添って癒やす活動をしているのだ。文福は看取り犬で、トラは癒やしネコなのだ。

・何人もの入居者を癒やし、看取ってきたトラも、ついに自分が看取られる時が来た。トラが最期を迎えようとしていたとき、猫たちの世話をしていたユニットのリーダーの安田は休暇を取っていて不在だった。安田は電話でホームに呼ばれた。「トラ、もうすぐママが来るからね。ママが来るまで頑張るんだよ」トラはわずかに目を開けて、小さな声でニャアと鳴いた。遠方に出かけていた安田が駆けつけてきたのは深夜だった。安田がベッドに駆け寄ると、もう動く力もなかったはずのトラが立ち上がって安田にすがりついた。「トラ、トラ―!」安田は泣きながらトラを抱きしめた。その腕に入居者の中村さんが手を添えて一緒に抱きしめた。そのままトラは、ふたりの腕のなかで静かに息を引き取った。