円覚寺の土曜坐禅会に参加してきました(2015年6月27日)。

これで円覚寺への参禅は14回目。

月一の参禅を目標にしていますが、実際にはその半分くらいのペースになっています。

アジサイの季節ということで、北鎌倉界隈はアジサイの名所明月院を目指す人でにぎわっていました。

明月院前の通りはご覧の通りの混雑。

明月院の入口。

この近くには生前の澁澤龍彦氏の自宅があって、今でも奥様が住まわれているそうです。

鎌倉はどこに行っても作家や文学者のゆかりの場所があります。

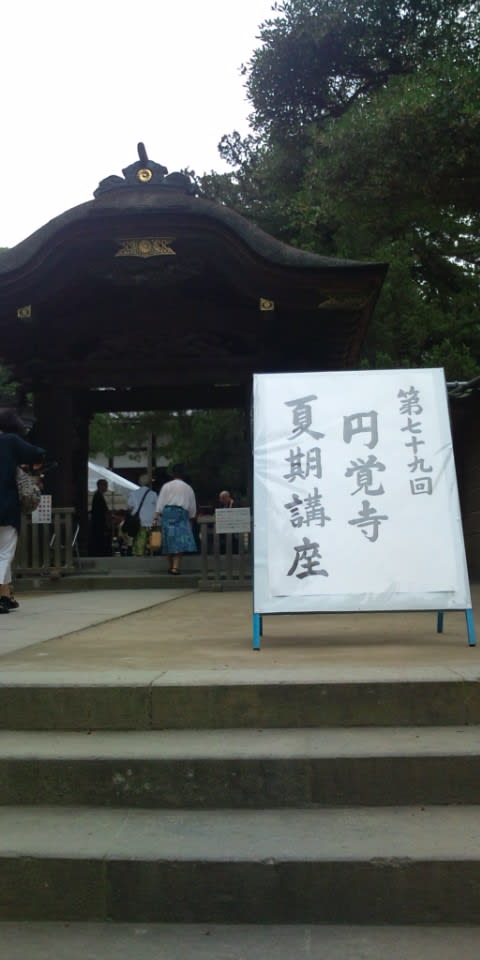

瑞鹿山(ずいろくさん)円覚寺の総門に入ります。

円覚寺の名物ネコ、しいちゃんが出迎えてくれました。

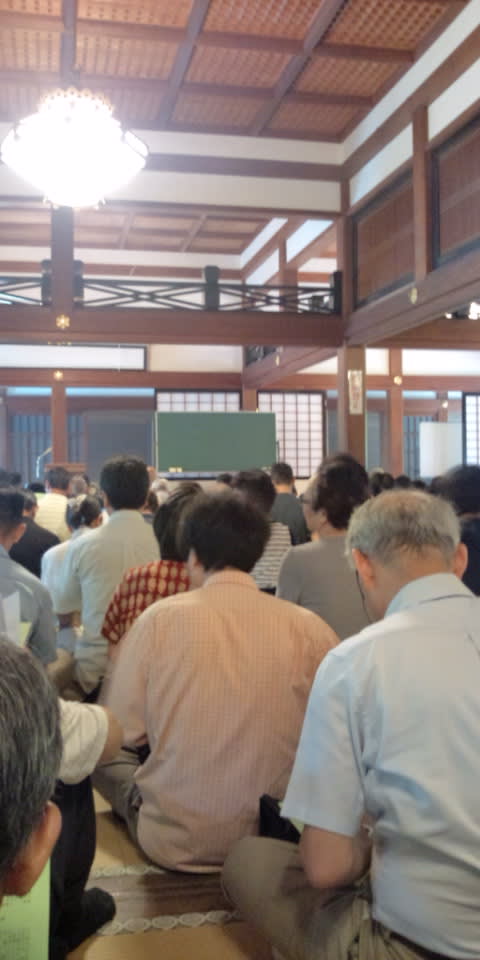

そして、居士林で参禅しました。

寝不足のときに坐禅すると、雑念とも夢とも区別のつかない想念がどんどんわいてきます。気がついてあわてて呼吸に意識を向けます。そんなことの繰り返し。だから、よく覚醒しているときのほうが集中しやすいのです。修行僧の睡眠時間は短いのに、よく坐禅で集中力が続くものだと思います。そんなのは自分には無理そうに思えます。

坐禅は、心から雑念を追い出すこと、そして一点に精神を集中することの訓練だと最近は思ってやっています。

坐禅のあと、寺内を見て回ります。

円覚寺にもアジサイの見どころがあります。

これで円覚寺への参禅は14回目。

月一の参禅を目標にしていますが、実際にはその半分くらいのペースになっています。

アジサイの季節ということで、北鎌倉界隈はアジサイの名所明月院を目指す人でにぎわっていました。

明月院前の通りはご覧の通りの混雑。

明月院の入口。

この近くには生前の澁澤龍彦氏の自宅があって、今でも奥様が住まわれているそうです。

鎌倉はどこに行っても作家や文学者のゆかりの場所があります。

瑞鹿山(ずいろくさん)円覚寺の総門に入ります。

円覚寺の名物ネコ、しいちゃんが出迎えてくれました。

そして、居士林で参禅しました。

寝不足のときに坐禅すると、雑念とも夢とも区別のつかない想念がどんどんわいてきます。気がついてあわてて呼吸に意識を向けます。そんなことの繰り返し。だから、よく覚醒しているときのほうが集中しやすいのです。修行僧の睡眠時間は短いのに、よく坐禅で集中力が続くものだと思います。そんなのは自分には無理そうに思えます。

坐禅は、心から雑念を追い出すこと、そして一点に精神を集中することの訓練だと最近は思ってやっています。

坐禅のあと、寺内を見て回ります。

円覚寺にもアジサイの見どころがあります。