今回の三角点は、柴田町大字小成田字羽山にあります。

三角点は、船迫から太陽の村方面に向かう道路の最高点で、左折すると太陽の村、右折すると羽山神社。羽山神社に向かう道路の左側(北)の小高い丘にあります。

点の記(三角点の戸籍又は案内図に当たります)がなく、熊笹に辺り一面蔽われていたため、探すことが出来ず、GPSによる緯度、経度からようやくこの三角点を探すことができました。使用したGPSは、GARMIN社のetrexです。精度は、緯度、経度とも0.1秒です。価格は2万円弱でした。

点名:上野(うえの)

種別:三等三角点

基準点コード:5740-06-9101

緯度: 38度04分48.9404秒

経度:140度45分42.0836秒

標高:212.39m

所在地:柴田町大字小成田字羽山

備考:明治31年に標石が設置されている。

点の記は作成されていません。

撮影:2005年7月18日

【3等三角点(上野)】

【羽山神社】

祭神:保食神(ウケモチノカミ)、例祭:旧10月8日

天安2年(858)坂上田村麻呂の勧請するところと伝えられ、瑠璃光院薬師寺とともに羽山山麓甕井戸にあったが、後に羽山山頂(223m)に遷座し、稲葉山大権現と称した。明治5年羽山神社と改称、翌6年村社列格、農作守護の神として尊崇され、近郷近在からの参詣が多い。東北に多い羽山信仰であろう。高い山から延びた山の端にあり、端山、葉山、羽山などと表示される。村里の背後の山である場合が多い。祖霊が留まり、子孫を見守っている山である。

羽山神社の周辺は、町民いこいの森として整備され、散策道には名前が付けられ、林の樹種によってアカマツ林線、コナラ林線、ヒノキ林線、サクラ林線、ゾウキ林線、ドウダン林線のほかに、ざんげ坂線、だんご山線などがある。東屋が整備され、野草や野鳥の宝庫で森林浴とハイキングに最適。

羽山神社は、1987年河北新報創刊90周年記念みやぎ新観光名所百選に選ばれている。記念プレートは、太陽の村に掲示されている。

【太陽の村】

自然と人間の豊かなふれあいを求めて、自然休養村として昭和52年6月4日に開村した太陽の村は、標高206mの上野山の頂上にあり、ほぼ360度のパノラマで、太平洋や蔵王連峰まで望める。約4haの広大な芝生で自由に遊べ、春は花見、秋には芋煮会など、四季を通じて憩いの場として家族連れ、グループで賑わっている。開村以来、宿泊施設や研修施設として「太陽の家」が親しまれてきたが、平成11年2月に、そば打ち体験ができる食工房、レストラン、研修施設、宿泊施設等を完備した「総合交流ターミナル施設」がオープンした。

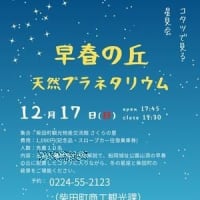

太陽の家屋上には、昭和59年度開設した天文台に天体望遠鏡FC-125、MT-200が設置され、毎月第4火曜日の定例観望会の他、種々の天文現象等には随時観望会を開催している。運営は柴田町星を見る会が行っている。

三角点は、船迫から太陽の村方面に向かう道路の最高点で、左折すると太陽の村、右折すると羽山神社。羽山神社に向かう道路の左側(北)の小高い丘にあります。

点の記(三角点の戸籍又は案内図に当たります)がなく、熊笹に辺り一面蔽われていたため、探すことが出来ず、GPSによる緯度、経度からようやくこの三角点を探すことができました。使用したGPSは、GARMIN社のetrexです。精度は、緯度、経度とも0.1秒です。価格は2万円弱でした。

点名:上野(うえの)

種別:三等三角点

基準点コード:5740-06-9101

緯度: 38度04分48.9404秒

経度:140度45分42.0836秒

標高:212.39m

所在地:柴田町大字小成田字羽山

備考:明治31年に標石が設置されている。

点の記は作成されていません。

撮影:2005年7月18日

【3等三角点(上野)】

【羽山神社】

祭神:保食神(ウケモチノカミ)、例祭:旧10月8日

天安2年(858)坂上田村麻呂の勧請するところと伝えられ、瑠璃光院薬師寺とともに羽山山麓甕井戸にあったが、後に羽山山頂(223m)に遷座し、稲葉山大権現と称した。明治5年羽山神社と改称、翌6年村社列格、農作守護の神として尊崇され、近郷近在からの参詣が多い。東北に多い羽山信仰であろう。高い山から延びた山の端にあり、端山、葉山、羽山などと表示される。村里の背後の山である場合が多い。祖霊が留まり、子孫を見守っている山である。

羽山神社の周辺は、町民いこいの森として整備され、散策道には名前が付けられ、林の樹種によってアカマツ林線、コナラ林線、ヒノキ林線、サクラ林線、ゾウキ林線、ドウダン林線のほかに、ざんげ坂線、だんご山線などがある。東屋が整備され、野草や野鳥の宝庫で森林浴とハイキングに最適。

羽山神社は、1987年河北新報創刊90周年記念みやぎ新観光名所百選に選ばれている。記念プレートは、太陽の村に掲示されている。

【太陽の村】

自然と人間の豊かなふれあいを求めて、自然休養村として昭和52年6月4日に開村した太陽の村は、標高206mの上野山の頂上にあり、ほぼ360度のパノラマで、太平洋や蔵王連峰まで望める。約4haの広大な芝生で自由に遊べ、春は花見、秋には芋煮会など、四季を通じて憩いの場として家族連れ、グループで賑わっている。開村以来、宿泊施設や研修施設として「太陽の家」が親しまれてきたが、平成11年2月に、そば打ち体験ができる食工房、レストラン、研修施設、宿泊施設等を完備した「総合交流ターミナル施設」がオープンした。

太陽の家屋上には、昭和59年度開設した天文台に天体望遠鏡FC-125、MT-200が設置され、毎月第4火曜日の定例観望会の他、種々の天文現象等には随時観望会を開催している。運営は柴田町星を見る会が行っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます