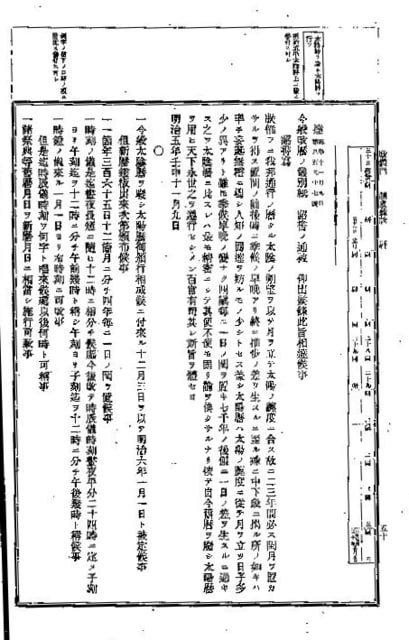

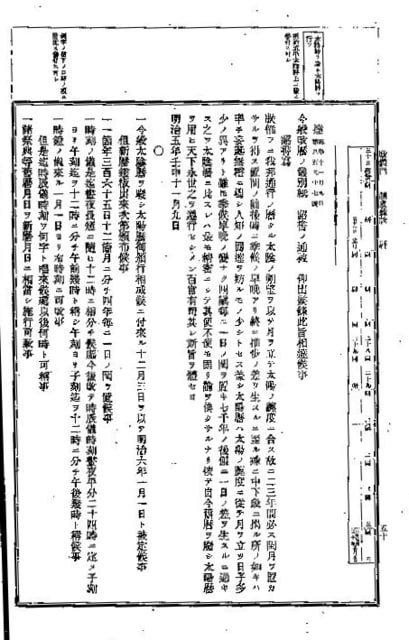

ラジオ番組で、今日何の日で、今から146年前の明治5年(1872)11月9日、明治政府が

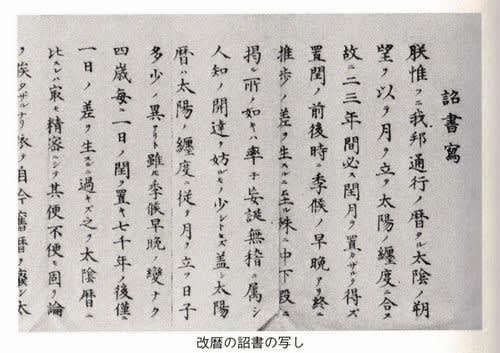

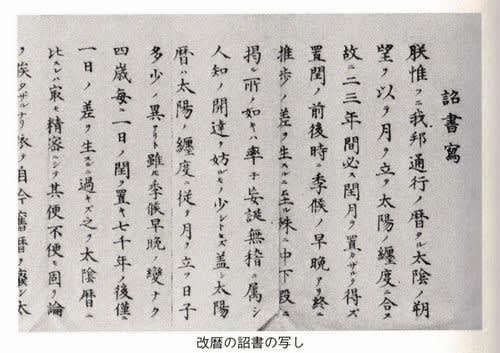

詔書によって公布し、太陽暦(グレゴリオ暦)への改暦を発表した日でした。

明治維新(1868)によって樹立された明治政府は、西洋の制度を導入して近代化を進めました。

その中で、暦についても欧米との統一をはかり、明治5年(1872)11月、太陽暦(グレゴリオ暦)への

改暦を発表しました。

これによって明治6年(1873)から、太陰太陽暦に替わり現在使われている太陽暦が採用されたのです。

準備期間がほとんどなく、本来ならば明治5年12月3日が、新しい暦では明治6年1月1日になってしまっ

たので国内は混乱しましたが、福沢諭吉などの学者は合理的な太陽暦を支持し、普及させるための書物を著し

ています。

なぜ急に改暦したのかは次の原因が考えられます。

1.外国との交際上同じ太陽暦(グレゴリー暦)を用いなければ不便なため。

2.陰陽暦に比べ簡便なため。

3.旧暦は迷信の暦註が多く害があるため。

4.維新で人心一新のため。

5.旧暦では3年に一度閏月があり、これまでのように年俸制ならよいが、月給制となっていたため13か月分

の給料を払わねばならなかったため。

なぜこれほどのスピード実施になったのかというと、明治政府の財政危機があったという。翌年の明治6年は

旧暦で閏月があり一年が13か月になり、官吏の給料を13回支払わなければならず、その他の出費もかさむ、

いっそ太陽暦を採用すればその心配もなくなり、その上明治5年の12月も2日しかなければ、12月の給料

までもまるまる節約できると考えたのです。乱暴な話ですが、これがスピード改暦の真相だったとか。

昔の暦は1冊の本になっていて、方角の吉凶などの注が多く書かれていました。

この注のことを暦注(れきちゅう)といいます。暦注に書かれていた言葉の多くは現在の暦からは消えてしまっています。

しかし、干支(えと)や六曜(ろくよう)、二十四節気(にじゅうしせっき)や雑節(ざっせつ)など、現在の

暦でも使われている言葉もあります。

現在私たちが使っているカレンダーは太陽暦によるものですが、その中にも大寒、小寒など古来から太陰太陽

暦で使われた季節を現わす言葉が残っています。

毎年毎年新しくなる暦ですが、人間の歴史と文化がその中に刻みこまれているといえるでしょう。

なお、「日本カレンダー暦文化振興協会」では、これにちなんで12月3日を「カレンダーの日」に制定しています。

詔書によって公布し、太陽暦(グレゴリオ暦)への改暦を発表した日でした。

明治維新(1868)によって樹立された明治政府は、西洋の制度を導入して近代化を進めました。

その中で、暦についても欧米との統一をはかり、明治5年(1872)11月、太陽暦(グレゴリオ暦)への

改暦を発表しました。

これによって明治6年(1873)から、太陰太陽暦に替わり現在使われている太陽暦が採用されたのです。

準備期間がほとんどなく、本来ならば明治5年12月3日が、新しい暦では明治6年1月1日になってしまっ

たので国内は混乱しましたが、福沢諭吉などの学者は合理的な太陽暦を支持し、普及させるための書物を著し

ています。

なぜ急に改暦したのかは次の原因が考えられます。

1.外国との交際上同じ太陽暦(グレゴリー暦)を用いなければ不便なため。

2.陰陽暦に比べ簡便なため。

3.旧暦は迷信の暦註が多く害があるため。

4.維新で人心一新のため。

5.旧暦では3年に一度閏月があり、これまでのように年俸制ならよいが、月給制となっていたため13か月分

の給料を払わねばならなかったため。

なぜこれほどのスピード実施になったのかというと、明治政府の財政危機があったという。翌年の明治6年は

旧暦で閏月があり一年が13か月になり、官吏の給料を13回支払わなければならず、その他の出費もかさむ、

いっそ太陽暦を採用すればその心配もなくなり、その上明治5年の12月も2日しかなければ、12月の給料

までもまるまる節約できると考えたのです。乱暴な話ですが、これがスピード改暦の真相だったとか。

昔の暦は1冊の本になっていて、方角の吉凶などの注が多く書かれていました。

この注のことを暦注(れきちゅう)といいます。暦注に書かれていた言葉の多くは現在の暦からは消えてしまっています。

しかし、干支(えと)や六曜(ろくよう)、二十四節気(にじゅうしせっき)や雑節(ざっせつ)など、現在の

暦でも使われている言葉もあります。

現在私たちが使っているカレンダーは太陽暦によるものですが、その中にも大寒、小寒など古来から太陰太陽

暦で使われた季節を現わす言葉が残っています。

毎年毎年新しくなる暦ですが、人間の歴史と文化がその中に刻みこまれているといえるでしょう。

なお、「日本カレンダー暦文化振興協会」では、これにちなんで12月3日を「カレンダーの日」に制定しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます