雲ひとつ無い快晴。

サイアノタイププリントの講座初日は

通常、参考作品を紹介しながら講義をおこないます。

しかし、この素晴らしい天候を活かして

まずは、その魅力を体験することにしました。

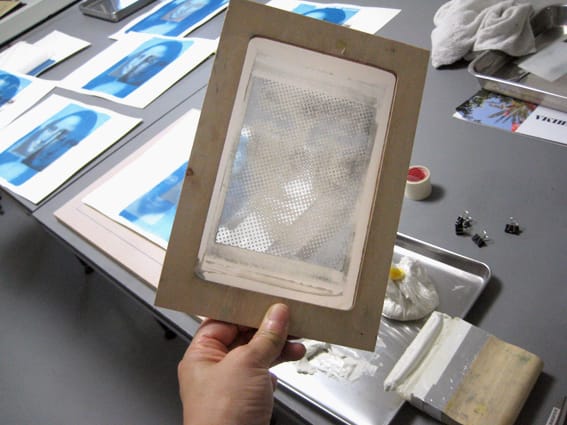

感光液の処方を記したテキストに従い

薬品を溶解して調合

そして

紙に塗布して感光紙を作成しました。

感光紙を乾燥させた後は

休憩をはさまず

屋外にて露光作業をおこないました。

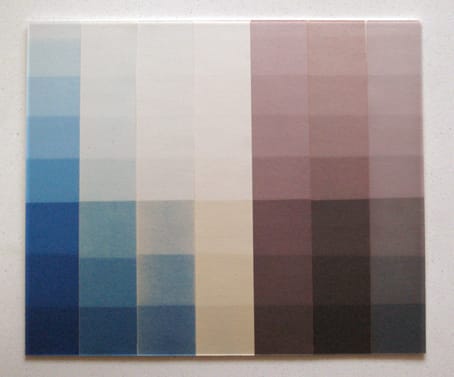

はじめての露光はデータをとることから。

所定の時間で区切り段階露光をおこなうと

このような階調に変色しました。

↓

感光紙を水に浸すと青に発色。

この結果を念頭に入れて

その後は各自のペースで作業を進めました。

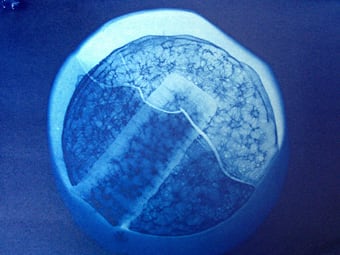

この日は夕刻まで陽射しが強く

順調に作業が進みました。

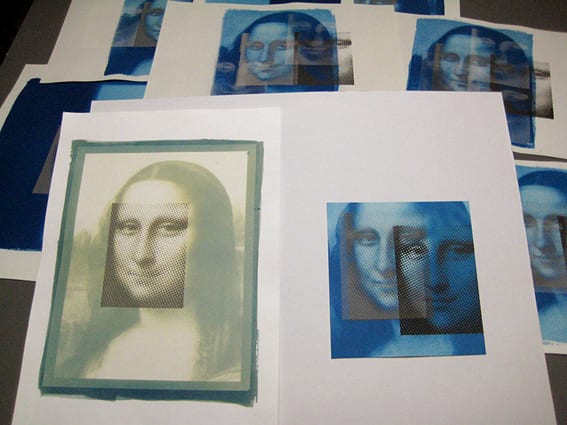

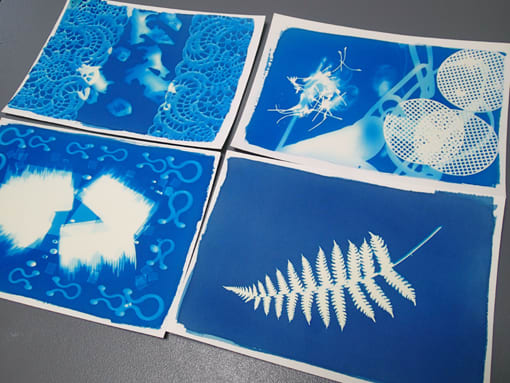

光にあたった部分は青くなり

あたらなかった部分は白くなります。

光と影を操り画面を構築した成果は

コチラ

↓

太陽光での露光作業は疲労感をともないますが

その疲れは

スポーツをした感覚と似ているのではないかと思います。

次回からは太陽光と共にプリンターも併用して講座を進めます。

記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・