公益社団法人「全国有料老人ホーム協会」(有老協)が、2001年に、設立20周年を記念してスタートさせた「シルバー川柳公募」と「入選作品発表」。

毎年、その発表を楽しみにしている類で、今年、2024年は、第24回目だった。

これまで、第一回目から順次、その「入選作品」を、ブログでご紹介してきたが、

つい最近のこと、同協会制作のYouTubeが有ることを知り、改めてご紹介することにする。

2024年も残り少なくなり

川柳で笑い飛ばして年越そう

今回は、2003年、第三回目の入選作品、

時事的なキーワードを詠み込んだ句、ユーモアたっぷりの定番加齢ネタ句、社会の変化へも戸惑いを読んだ句等、思わず吹き出してしまったり、頷いてしまう傑作ばかりである。

「OCNブログ人」で初めてブログを始めた2011年頃までは、「川柳」等にも、まるで興味も関心も知識も無かった爺さん、どちらかというと、ユーモアセンスゼロ、頭カチカチ、まるで面白みの無い人間、それまでイメージしていた「川柳」とは、程遠い存在だと思っていたが、ブログを開設して数年後のある時、新聞を読んでいて、「川柳人気急上昇」「初めての川柳」等という記事が、何故かふと目に止まり、「なんだか、簡単そう?、面白そう?・・・・」、「もしかしたら、頭の体操に、いいかも?」等と思い込んでしまい、「川柳とは?」も分からないまま、とりあえず、「五七五言葉並べ遊び」を始めたのだった。当然、「川柳」等と言えるものでなく、自己満足だけのものだった。

有老協の「シルバー川柳」を知ったのも、ちょうどその頃で、今にして思えば、「シルバー川柳」は、川柳の楽しさ、面白さを、教えてくれた一つ、火付け役の一つだった気がしている。

「有老協・シルバー川柳 第3回入選作 其の一」 (YouTubeから共有)

「有老協・シルバー川柳 第3回入選作 其の二」 (YouTubeから共有)

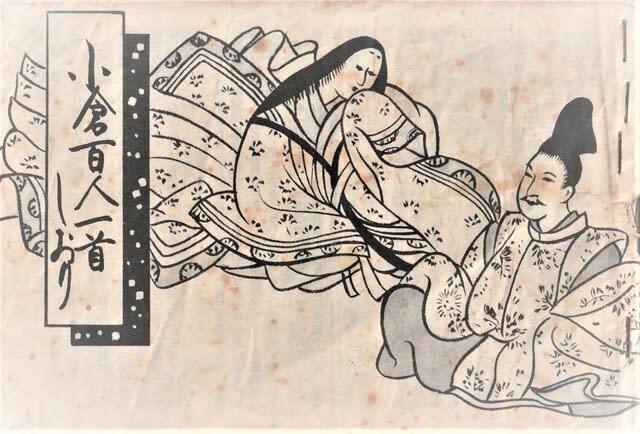

(ネットから拝借無料イラスト)