前回の記事最後で、ホームから車内を覗きこんでいたのは、この方。

まんべくん!

まんべくん!

蟹、ホタテ、アヤメを組み合わせた、長万部町のイメージキャラクター。

そういえばこういうのもいたなと思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここ何年か、ご当地ゆるキャラが乱立している。

最初は秋田県の「スギッチ」や彦根の「ひこにゃん」のような、単にかわいいだけだったのが、やがて奇抜な言動をするものが現れて人気を呼ぶようになった。そんなキワモノゆるキャラとして、今は「ふなっしー」が全盛だけど、走りがまんべくんだったのではなないだろうか。

まんべくんは2003年に登場。やがてツイッターを使い始め(札幌の企業に委託していた?)、毒舌で話題を集めるも、2011年にその発言内容が物議を醸して、その後は町と委託会社でごたごたしたらしく、どうしていたかと思っていたが、ご本人は元気に出迎えてくれた。

ヌプリが長万部に到着する前、車内放送でヌプリスタッフが「ホームでまんべくんが皆様をお迎えしております」と放送した。たしかに、事前の情報でもそんなことが書いてあった。

ところが、列車が駅に到着しても、ホームには誰もいなかった。

それから数分経って、やっと、まんべくんがホームにやって来た。

“重役出勤”みたいで、さすがまんべくん。しかも、普通こういう場合って、役場の人とか誰かが付き添って来るものだが、まんべくん1人で現れた。1人で跨線橋を上って下りたのか。

前回の写真の通り車内を覗いたり、カメラに急接近したり、ゆるキャラらしからぬ奇抜な行動は健在。

長万部では降りた人はほとんどなく、新たに乗り込んだ人のほうが多い(10人もいないけど)。

札幌から来た「ワッカ」号が到着し、10時21分、入れ違いにヌプリが発車。まんべくんが1人で見送ってくれた。(この後、まんべくんはワッカの出迎えに回ったのだろう)

ヌプリは、いよいよ“山線”区間へ入り、観光列車らしくなる。

小樽までは140.2キロ。停車駅は、黒松内、ニセコ、倶知安、余市。かつてここを走った、急行「ニセコ」や特急「北海」とおおむね同じようだ。

黒松内以外は聞いたことのある地名だが、こんな場所にあったのか。

北海道の車窓といえば、広々とした、あるいは荒涼なものを連想するけれど、山線は山線というだけにそうではなく、線路沿いすぐまで木々が生い茂る区間が多いように感じた。でも、本州とはどこか違い、やはりこれも北海道の風景の1つなんだろう。

所々、木々の間に広いトウモロコシ畑が広がる。

穂が出ていた

穂が出ていた

国土交通省の「清流ランキング」上位の常連である、「尻別川」と寄り添うように進んでいく。

たぶん尻別川

たぶん尻別川

1分停車の黒松内(10時43分)を出ると、「みなさん、こんにちは」と年配の男性による車内放送が流れた。

上りワッカと下りヌプリの黒松内-倶知安間で行われる、「羊蹄まちしるべ研究塾」による地域紹介のガイド。

ガイドの内容は地名の由来、アイヌや方言などの文化、動植物など多岐にわたり、とてもためになった。走行中はしゃべっていない時間のほうが短いくらい熱心に話してくれたが、決して耳障りでなく、飽きなかった。

この日ガイドしてくれた男性は、話し方もメリハリがあって聞きやすかった(ご本人は「年寄りなので声がしわがれていますが」などと謙遜されていたが)。ひょっとしたら、元学校の先生だった方とかじゃないだろうか。

本来ならJR側でガイドをするべき(バスガイドとかJR東日本のリゾートしらかみを考えれば)なのかもしれないし、地元の好意に甘えているようにも思えるが、これはこれでユニーク。今回のヌプリの旅で、いちばん印象的なものだったと言っていい。

ガイドで知ったことをいくつか。

・長万部以前から、沿線の所々で小さな赤い実を付けた低木があったが、それは「エゾニワトコ」。

・北海道弁(アイヌ語でなく)として、「あずましい」「がおる」「ばくる」「じょっぴんかける」を紹介。→あずましいは、津軽弁でもおなじみ。じょっぴんかけるは施錠すること。

・キタキツネは近年、青森でも見つかっている。青函トンネルを通って渡った(監視カメラで目撃されている)。→青函トンネル開通時、新聞で専門家がそういう可能性を指摘していたのを読んだ記憶があって、子どもながら信じられなかったが、現実になったとは!

・狩猟民族であるアイヌの人々は、野生動物を神聖視した。ただし、エゾリスだけは忌み嫌い、姿を見ると猟を中止して帰るなどしていた。→この後、エゾリスを目撃してしまった!(別記事にて)

動物といえば、先頭の自由席・1号車に、「ヌプリシート」なるものが設置されていた。

春・キタキツネの草原、夏・エゾヒグマの山、秋・エゾリスの散歩道、冬・クマゲラの森

記念撮影用に、北海道の四季と動物のぬいぐるみなどで装飾された座席。譲り合って撮影する場所で、ずっと座っていてはいけない。4種類あり、本来は4両に1つずつ設置する(指定席の場合は発売しない席となる)のだろうが、車両変更に伴って1か所にまとめたようだ。また、本来は壁面にも装飾(イラスト)があるらしいが、それは省略されていた。

ヌプリでは、1つ前の座席も「撮影用スペース」として、座れないことになっていたので、1号車では12名分の席が減っていた(着席できなくなっていた)ことになる。それでも充分に空席があったけれど。

左車窓にニセコ連山が見えてきて、11時29分ニセコ着。9分停車。

右がニセコ連山

右がニセコ連山

国鉄時代は、カタカナの駅名といえばニセコと滋賀県のマキノしかなく、ニセコのほうが先にできたので元祖・カタカナ駅と言える。

隣は「昆布」駅

隣は「昆布」駅

この列車の本来の目的地であり、専用観光バスが接続する駅だけに、降りた人も乗って来た人もいるが、僕のように乗り通す人もいる。全体の客数は、函館発車時よりはやや増えたが、空席のほうがずっと多い。

のどかなホーム

のどかなホーム

山あいの町の駅といったたたずまいのホームでは、停車時間を使って「ニセコ駅前温泉綺羅乃湯」による特産物の販売。ニセコミルク工房の飲むヨーグルト(車内販売があれば、ここのアイスクリームも食べられたのに)や地酒やお菓子が並ぶ。

長万部からはサラリーマン風の一団も乗っていたが、その方々も含めてほぼ全員がホームに出て来たので、それなりに売れていた。

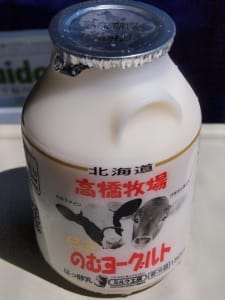

濃厚なのむヨーグルト(150円)。ホルスタインと「ブラウンスイス」という品種の牛乳らしい

濃厚なのむヨーグルト(150円)。ホルスタインと「ブラウンスイス」という品種の牛乳らしい

ここでも、

ゆるキャラが登場

ゆるキャラが登場

ニセコ町マスコットのアカゲラ(クマゲラではない)の「ニッキー」。こちらは正統派ゆるキャラか。

羊蹄山が右側に見えるのだが、上は雲がかかっていて山すそしか見えない。

それでも、富士山のような大きな山であることをうかがわせる。

11時53分、倶知安に1分停車。

途中、銀山駅で5分運転停車して、普通列車と交換。

12時39分、余市着。8分停車。久々に大きな町という感じ。ニッカウヰスキーの創業地であり、ソーラン節の発祥地(有力な説ということらしい)やリンゴなど農業もニシンなどの漁業も盛んな土地でもあるという。

ここでも、ホームで「余市町観光物産センター・エルラプラザ」による販売。

地元産のリンゴを使ったアップルパイが名物(山本観光果樹園で製造し、エルラプラザで焼いた)だそうで、その焼きたてを1個300円で売っていた。

車両変更によって車内販売が中止となった「ヌプリ」の下りでは、函館を出て以来初めての食べ物を入手できる場所となる。(ニセコのは、酒粕どら焼きと酒まんじゅうとか、基本的にお土産用お菓子なので)

アップルパイ

アップルパイ

シナモンが入っていない、サクサクタイプ。リンゴも大きいのが入っていて、おいしかった。

でもエルラプラザ自体が駅の中にあって、そこでリンゴやワインのアイスクリーム(ジェラート)を売っているらしい。8分停まるんだったら、改札を出て買えば良かった…

ホームでは、役場か観光協会か何かの人が何人も出て町のPRが熱心に行われ、宅地の分譲まで宣伝していた。

「どうぞ」と何かを手渡された。ポケットティッシュ? いや、赤くて丸いものが入っているからあめ玉?

ミニトマト「アイコ」でした

ミニトマト「アイコ」でした

申し訳ないけれど、僕はトマト(ミニトマト含む。煮たのは大丈夫)がかなり嫌い。

でも、もらってしまったからにはいただきました。旅行中の野菜不足解消にもなるし。

たしかに甘くて、昔のトマトよりは食べやすい。でも、やっぱりトマト独特の味と食感はする。(トマトが苦手な人って、食感がダメという人が多い。だから、いくら甘くなったとしても、好きにはなれないと思う)

そして、またまた、

ゆるキャラ!

ゆるキャラ!

リンゴの顔でニシンを腰にさした「ソーラン武士」。これはテレビで見たことがある。

運行初日だけ出迎えとリーフレットにあったが、それ以外の日でも来てくれたらしい。

余市を出ると、わずか21分で終点(北海道式の言い方では「終着」)・小樽。

左車窓に日本海が見え隠れするようになった。(アップルパイを食べるのに集中していたため、写真はありません)

3時間前には右側に太平洋を見ていたのを思えば、長いようで早い旅だった。1つの列車で太平洋と日本海が見られるのって、他にはあまりないのではないだろうか。

国鉄型気動車に標準搭載されているオルゴール「アルプスの牧場」が中途半端に鳴って、252.5キロ、5時間の旅が終わった。

【4日追記】今期は函館-小樽の「ヌプリ」と長万部-札幌の「ワッカ」で運転区間を分けて刻んで運転したが、昨年度は「ヌプリ」単独で札幌-函館間を通しで運転されていた。利用状況や所要時間、そもそも通しでなくニセコへの観光客輸送が目的という列車の性格を考えれば妥当なんだろうけれど、特にヌプリが長万部止まりでは、その先(大沼や函館)へつながりづらい。函館方面へは通しての運転があっても悪くないのではないだろうか。

【2014年6月12日追記】翌年2014年夏の状況。

当初から毎日「ニセコエクスプレス」車両での運転。(キハ183系は8月から運転再開予定なので、車両に余裕はできているはずだが)

函館-札幌で1往復(札幌発7時57分、函館発13時55分)と、減便・区間延長となった。札幌発が「ヌプリ」、函館発が「ワッカ」と上下で愛称が異なる。

この後、道内で3つの(臨時でない定期の)特急列車の指定席に乗ったが、いずれも隣の席にも人がいた。車内販売が買いにくいし、弁当も食べにくい。

今回の旅行で、のんびりと列車の旅を楽しめた数少ない列車でもあった。

小樽から先も函館本線は札幌方面へ続くが、電化されて列車本数が増える。すぐ接続の快速電車で、札幌へ向かった。

小樽を出ると、石狩湾(日本海)すれすれを走る。

すぐ外が海

すぐ外が海

海の家らしきものがあり海水浴をしている人たちがいた場所もあった。

小樽から40分ほどで着いた大都市札幌は、先ほどまでののんびりした旅とは別世界の喧騒に包まれていた。

次の記事はこちら。

まんべくん!

まんべくん!蟹、ホタテ、アヤメを組み合わせた、長万部町のイメージキャラクター。

そういえばこういうのもいたなと思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここ何年か、ご当地ゆるキャラが乱立している。

最初は秋田県の「スギッチ」や彦根の「ひこにゃん」のような、単にかわいいだけだったのが、やがて奇抜な言動をするものが現れて人気を呼ぶようになった。そんなキワモノゆるキャラとして、今は「ふなっしー」が全盛だけど、走りがまんべくんだったのではなないだろうか。

まんべくんは2003年に登場。やがてツイッターを使い始め(札幌の企業に委託していた?)、毒舌で話題を集めるも、2011年にその発言内容が物議を醸して、その後は町と委託会社でごたごたしたらしく、どうしていたかと思っていたが、ご本人は元気に出迎えてくれた。

ヌプリが長万部に到着する前、車内放送でヌプリスタッフが「ホームでまんべくんが皆様をお迎えしております」と放送した。たしかに、事前の情報でもそんなことが書いてあった。

ところが、列車が駅に到着しても、ホームには誰もいなかった。

それから数分経って、やっと、まんべくんがホームにやって来た。

“重役出勤”みたいで、さすがまんべくん。しかも、普通こういう場合って、役場の人とか誰かが付き添って来るものだが、まんべくん1人で現れた。1人で跨線橋を上って下りたのか。

前回の写真の通り車内を覗いたり、カメラに急接近したり、ゆるキャラらしからぬ奇抜な行動は健在。

長万部では降りた人はほとんどなく、新たに乗り込んだ人のほうが多い(10人もいないけど)。

札幌から来た「ワッカ」号が到着し、10時21分、入れ違いにヌプリが発車。まんべくんが1人で見送ってくれた。(この後、まんべくんはワッカの出迎えに回ったのだろう)

ヌプリは、いよいよ“山線”区間へ入り、観光列車らしくなる。

小樽までは140.2キロ。停車駅は、黒松内、ニセコ、倶知安、余市。かつてここを走った、急行「ニセコ」や特急「北海」とおおむね同じようだ。

黒松内以外は聞いたことのある地名だが、こんな場所にあったのか。

北海道の車窓といえば、広々とした、あるいは荒涼なものを連想するけれど、山線は山線というだけにそうではなく、線路沿いすぐまで木々が生い茂る区間が多いように感じた。でも、本州とはどこか違い、やはりこれも北海道の風景の1つなんだろう。

所々、木々の間に広いトウモロコシ畑が広がる。

穂が出ていた

穂が出ていた国土交通省の「清流ランキング」上位の常連である、「尻別川」と寄り添うように進んでいく。

たぶん尻別川

たぶん尻別川1分停車の黒松内(10時43分)を出ると、「みなさん、こんにちは」と年配の男性による車内放送が流れた。

上りワッカと下りヌプリの黒松内-倶知安間で行われる、「羊蹄まちしるべ研究塾」による地域紹介のガイド。

ガイドの内容は地名の由来、アイヌや方言などの文化、動植物など多岐にわたり、とてもためになった。走行中はしゃべっていない時間のほうが短いくらい熱心に話してくれたが、決して耳障りでなく、飽きなかった。

この日ガイドしてくれた男性は、話し方もメリハリがあって聞きやすかった(ご本人は「年寄りなので声がしわがれていますが」などと謙遜されていたが)。ひょっとしたら、元学校の先生だった方とかじゃないだろうか。

本来ならJR側でガイドをするべき(バスガイドとかJR東日本のリゾートしらかみを考えれば)なのかもしれないし、地元の好意に甘えているようにも思えるが、これはこれでユニーク。今回のヌプリの旅で、いちばん印象的なものだったと言っていい。

ガイドで知ったことをいくつか。

・長万部以前から、沿線の所々で小さな赤い実を付けた低木があったが、それは「エゾニワトコ」。

・北海道弁(アイヌ語でなく)として、「あずましい」「がおる」「ばくる」「じょっぴんかける」を紹介。→あずましいは、津軽弁でもおなじみ。じょっぴんかけるは施錠すること。

・キタキツネは近年、青森でも見つかっている。青函トンネルを通って渡った(監視カメラで目撃されている)。→青函トンネル開通時、新聞で専門家がそういう可能性を指摘していたのを読んだ記憶があって、子どもながら信じられなかったが、現実になったとは!

・狩猟民族であるアイヌの人々は、野生動物を神聖視した。ただし、エゾリスだけは忌み嫌い、姿を見ると猟を中止して帰るなどしていた。→この後、エゾリスを目撃してしまった!(別記事にて)

動物といえば、先頭の自由席・1号車に、「ヌプリシート」なるものが設置されていた。

春・キタキツネの草原、夏・エゾヒグマの山、秋・エゾリスの散歩道、冬・クマゲラの森

記念撮影用に、北海道の四季と動物のぬいぐるみなどで装飾された座席。譲り合って撮影する場所で、ずっと座っていてはいけない。4種類あり、本来は4両に1つずつ設置する(指定席の場合は発売しない席となる)のだろうが、車両変更に伴って1か所にまとめたようだ。また、本来は壁面にも装飾(イラスト)があるらしいが、それは省略されていた。

ヌプリでは、1つ前の座席も「撮影用スペース」として、座れないことになっていたので、1号車では12名分の席が減っていた(着席できなくなっていた)ことになる。それでも充分に空席があったけれど。

左車窓にニセコ連山が見えてきて、11時29分ニセコ着。9分停車。

右がニセコ連山

右がニセコ連山国鉄時代は、カタカナの駅名といえばニセコと滋賀県のマキノしかなく、ニセコのほうが先にできたので元祖・カタカナ駅と言える。

隣は「昆布」駅

隣は「昆布」駅この列車の本来の目的地であり、専用観光バスが接続する駅だけに、降りた人も乗って来た人もいるが、僕のように乗り通す人もいる。全体の客数は、函館発車時よりはやや増えたが、空席のほうがずっと多い。

のどかなホーム

のどかなホーム山あいの町の駅といったたたずまいのホームでは、停車時間を使って「ニセコ駅前温泉綺羅乃湯」による特産物の販売。ニセコミルク工房の飲むヨーグルト(車内販売があれば、ここのアイスクリームも食べられたのに)や地酒やお菓子が並ぶ。

長万部からはサラリーマン風の一団も乗っていたが、その方々も含めてほぼ全員がホームに出て来たので、それなりに売れていた。

濃厚なのむヨーグルト(150円)。ホルスタインと「ブラウンスイス」という品種の牛乳らしい

濃厚なのむヨーグルト(150円)。ホルスタインと「ブラウンスイス」という品種の牛乳らしいここでも、

ゆるキャラが登場

ゆるキャラが登場ニセコ町マスコットのアカゲラ(クマゲラではない)の「ニッキー」。こちらは正統派ゆるキャラか。

羊蹄山が右側に見えるのだが、上は雲がかかっていて山すそしか見えない。

それでも、富士山のような大きな山であることをうかがわせる。

11時53分、倶知安に1分停車。

途中、銀山駅で5分運転停車して、普通列車と交換。

12時39分、余市着。8分停車。久々に大きな町という感じ。ニッカウヰスキーの創業地であり、ソーラン節の発祥地(有力な説ということらしい)やリンゴなど農業もニシンなどの漁業も盛んな土地でもあるという。

ここでも、ホームで「余市町観光物産センター・エルラプラザ」による販売。

地元産のリンゴを使ったアップルパイが名物(山本観光果樹園で製造し、エルラプラザで焼いた)だそうで、その焼きたてを1個300円で売っていた。

車両変更によって車内販売が中止となった「ヌプリ」の下りでは、函館を出て以来初めての食べ物を入手できる場所となる。(ニセコのは、酒粕どら焼きと酒まんじゅうとか、基本的にお土産用お菓子なので)

アップルパイ

アップルパイシナモンが入っていない、サクサクタイプ。リンゴも大きいのが入っていて、おいしかった。

でもエルラプラザ自体が駅の中にあって、そこでリンゴやワインのアイスクリーム(ジェラート)を売っているらしい。8分停まるんだったら、改札を出て買えば良かった…

ホームでは、役場か観光協会か何かの人が何人も出て町のPRが熱心に行われ、宅地の分譲まで宣伝していた。

「どうぞ」と何かを手渡された。ポケットティッシュ? いや、赤くて丸いものが入っているからあめ玉?

ミニトマト「アイコ」でした

ミニトマト「アイコ」でした申し訳ないけれど、僕はトマト(ミニトマト含む。煮たのは大丈夫)がかなり嫌い。

でも、もらってしまったからにはいただきました。旅行中の野菜不足解消にもなるし。

たしかに甘くて、昔のトマトよりは食べやすい。でも、やっぱりトマト独特の味と食感はする。(トマトが苦手な人って、食感がダメという人が多い。だから、いくら甘くなったとしても、好きにはなれないと思う)

そして、またまた、

ゆるキャラ!

ゆるキャラ!リンゴの顔でニシンを腰にさした「ソーラン武士」。これはテレビで見たことがある。

運行初日だけ出迎えとリーフレットにあったが、それ以外の日でも来てくれたらしい。

余市を出ると、わずか21分で終点(北海道式の言い方では「終着」)・小樽。

左車窓に日本海が見え隠れするようになった。(アップルパイを食べるのに集中していたため、写真はありません)

3時間前には右側に太平洋を見ていたのを思えば、長いようで早い旅だった。1つの列車で太平洋と日本海が見られるのって、他にはあまりないのではないだろうか。

国鉄型気動車に標準搭載されているオルゴール「アルプスの牧場」が中途半端に鳴って、252.5キロ、5時間の旅が終わった。

※国鉄では、客車は「ハイケンスのセレナーデ」、電車は「鉄道唱歌」と放送で使うオルゴールの曲が決まっていた。客車と電車では曲の終わりでオルゴールが自動で止まるが、気動車のは止まらない構造なのでフルコーラス流れないことが多い。ちなみにJR北海道の新しい特急車両では、種類にかかわらず3曲とも電子チャイムで搭載(アルプスの牧場もフルコーラス演奏される)されており、終着駅の放送などで聞くことができる。

車両変更で車内販売がなくなったのは残念(アイスクリームが食べたかった! それに昼食の駅弁も)だけど、沿線のガイドやホームでの出迎えなど、楽しんで乗車できた。観光路線として今後の発展に期待したい。【4日追記】今期は函館-小樽の「ヌプリ」と長万部-札幌の「ワッカ」で運転区間を分けて刻んで運転したが、昨年度は「ヌプリ」単独で札幌-函館間を通しで運転されていた。利用状況や所要時間、そもそも通しでなくニセコへの観光客輸送が目的という列車の性格を考えれば妥当なんだろうけれど、特にヌプリが長万部止まりでは、その先(大沼や函館)へつながりづらい。函館方面へは通しての運転があっても悪くないのではないだろうか。

【2014年6月12日追記】翌年2014年夏の状況。

当初から毎日「ニセコエクスプレス」車両での運転。(キハ183系は8月から運転再開予定なので、車両に余裕はできているはずだが)

函館-札幌で1往復(札幌発7時57分、函館発13時55分)と、減便・区間延長となった。札幌発が「ヌプリ」、函館発が「ワッカ」と上下で愛称が異なる。

この後、道内で3つの(臨時でない定期の)特急列車の指定席に乗ったが、いずれも隣の席にも人がいた。車内販売が買いにくいし、弁当も食べにくい。

今回の旅行で、のんびりと列車の旅を楽しめた数少ない列車でもあった。

小樽から先も函館本線は札幌方面へ続くが、電化されて列車本数が増える。すぐ接続の快速電車で、札幌へ向かった。

小樽を出ると、石狩湾(日本海)すれすれを走る。

すぐ外が海

すぐ外が海海の家らしきものがあり海水浴をしている人たちがいた場所もあった。

小樽から40分ほどで着いた大都市札幌は、先ほどまでののんびりした旅とは別世界の喧騒に包まれていた。

次の記事はこちら。

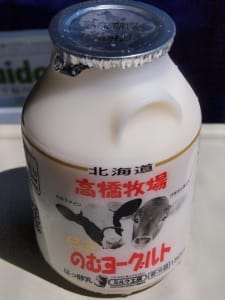

コロプラきっぷとコロカ

コロプラきっぷとコロカ ホテルから見た函館運輸所。キハ183系が所在なげにたたずむ

ホテルから見た函館運輸所。キハ183系が所在なげにたたずむ ニセコエクスプレス。前後には列車名の表示なし

ニセコエクスプレス。前後には列車名の表示なし 側面の行き先表示もないため、ドアに紙を貼って対応

側面の行き先表示もないため、ドアに紙を貼って対応 ホームの売店が閉まっている(隣のスーパー北斗のホームでは営業していた)

ホームの売店が閉まっている(隣のスーパー北斗のホームでは営業していた)

ニセコエクスプレスの車内

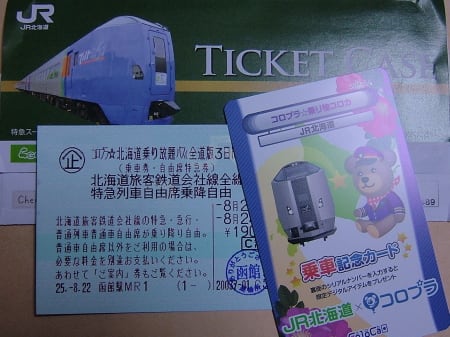

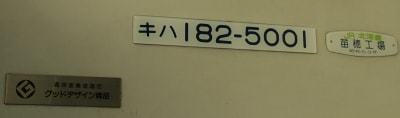

ニセコエクスプレスの車内 グッドデザイン賞受賞

グッドデザイン賞受賞

大沼公園で駒ヶ岳を望む

大沼公園で駒ヶ岳を望む 車窓に海(内浦湾・噴火湾)が広がる

車窓に海(内浦湾・噴火湾)が広がる 大きな土のうが積まれている

大きな土のうが積まれている 車内を覗きこむ、ゆるキャラは誰?

車内を覗きこむ、ゆるキャラは誰?

函館山と函館の街、そして港へ向かう船

函館山と函館の街、そして港へ向かう船

夜の松風町(まつかぜちょう)

夜の松風町(まつかぜちょう) 函館駅

函館駅 棒二森屋

棒二森屋 「株式会社ダイエー グルメシティ 棒二森屋店」

「株式会社ダイエー グルメシティ 棒二森屋店」 函館朝市

函館朝市 ただの広場

ただの広場 こんなレリーフもあった

こんなレリーフもあった イカ広場からの眺め

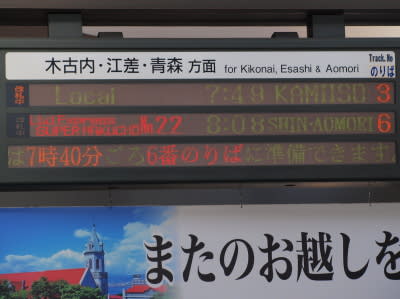

イカ広場からの眺め 函館駅改札口上の発車標

函館駅改札口上の発車標 (

( 485系国鉄色!(5番線から撮影)

485系国鉄色!(5番線から撮影) 反対側の先頭車(1号車・半室グリーン車)。連結器カバーが緑色なのが残念(他の塗装の車両用の使い回し)

反対側の先頭車(1号車・半室グリーン車)。連結器カバーが緑色なのが残念(他の塗装の車両用の使い回し) 雪で隠れにくいように出っ張っている

雪で隠れにくいように出っ張っている 秋田駅。左奥にE3系こまち。右端3番線のいなほはリニューアル車だった

秋田駅。左奥にE3系こまち。右端3番線のいなほはリニューアル車だった 「特急」表示はあるものの

「特急」表示はあるものの 弘前駅に到着する11日の3号

弘前駅に到着する11日の3号 吹雪が車体を取り囲む

吹雪が車体を取り囲む 先頭だった車両

先頭だった車両 ここ15年間ほどで使ったオレンジカード。我ながらかなりの枚数です…

ここ15年間ほどで使ったオレンジカード。我ながらかなりの枚数です… 10年ちょっと前のもの

10年ちょっと前のもの 遠方のカード

遠方のカード 反転部分

反転部分 ログイン後最初の画面が10分以上経ってもこんな状態。画像が表示されず、クリックしても進まない

ログイン後最初の画面が10分以上経ってもこんな状態。画像が表示されず、クリックしても進まない 横長のきっぷなので自動改札は通れない

横長のきっぷなので自動改札は通れない 485系電車(リニューアルされた3000番台。大館駅で撮影)

485系電車(リニューアルされた3000番台。大館駅で撮影) 弘前駅ホームには仮設の乗車位置案内が下がっていた(E751と485でドア位置が異なるため)

弘前駅ホームには仮設の乗車位置案内が下がっていた(E751と485でドア位置が異なるため) ガラガラ

ガラガラ 台や表示板はそのままで、液晶化

台や表示板はそのままで、液晶化

巨大きりたんぽ鍋!(手前の焼いているきりたんぽは以前の使い回しか)

巨大きりたんぽ鍋!(手前の焼いているきりたんぽは以前の使い回しか) せり、ねぎ、まいたけ、ささがきごぼう、鶏肉

せり、ねぎ、まいたけ、ささがきごぼう、鶏肉 “具材”を拡大。まいたけの下のほうは軍手?

“具材”を拡大。まいたけの下のほうは軍手? クルージングトレイン

クルージングトレイン

黒いヘッドレストが、中央に寄り添って配置されているのが特徴だが、あんまり意味が…

黒いヘッドレストが、中央に寄り添って配置されているのが特徴だが、あんまり意味が… 指定券にも「きりたんぽ」

指定券にも「きりたんぽ」 中央改札口の2行目

中央改札口の2行目 相変わらず日本語オンリーですか

相変わらず日本語オンリーですか こっちはローマ字で「Kazunohanawa」と出る

こっちはローマ字で「Kazunohanawa」と出る 日本語でも「鹿角花輪」。「快速」の種別も表示

日本語でも「鹿角花輪」。「快速」の種別も表示

オレンジ色の「沼津登山東海バス」

オレンジ色の「沼津登山東海バス」 同じく沼津登山東海バスだけど、「箱根登山バス」から移籍し以前の塗装のままのもの

同じく沼津登山東海バスだけど、「箱根登山バス」から移籍し以前の塗装のままのもの レオくんがいる“ライオンズカラー”の「伊豆箱根バス」

レオくんがいる“ライオンズカラー”の「伊豆箱根バス」

伊豆箱根バス

伊豆箱根バス 伊豆箱根バスの80周年記念復刻塗装らしい

伊豆箱根バスの80周年記念復刻塗装らしい 縦書き経由地が右から左と逆(←)! ※始発発車前なので上段はスクロール表示

縦書き経由地が右から左と逆(←)! ※始発発車前なので上段はスクロール表示 富士急グループ各社

富士急グループ各社 これは三島でなく富士市~富士宮市の路線の表示

これは三島でなく富士市~富士宮市の路線の表示 富士急のハイブリッド車

富士急のハイブリッド車 その側面表示

その側面表示 最後にこちら

最後にこちら 「♪うなされない うなぎ」

「♪うなされない うなぎ」 とろりんろ~る

とろりんろ~る 静岡の民放4局のロゴ

静岡の民放4局のロゴ ウォーターマークは無難に「SDT」ロゴ。

ウォーターマークは無難に「SDT」ロゴ。 猿?

猿?

表示も無難

表示も無難 ウォーターマークは「テレしず」

ウォーターマークは「テレしず」 富士山?

富士山? テレしずで見るまる子こそ“本場モノ”(この時は999回目の放送。データ放送画面ではテレシーズの全身像も映ってます)

テレしずで見るまる子こそ“本場モノ”(この時は999回目の放送。データ放送画面ではテレシーズの全身像も映ってます)

しばらく上空を旋回(時間帯によってはここで「提供」が流れるのだろう)

しばらく上空を旋回(時間帯によってはここで「提供」が流れるのだろう) でも、オープニング画面はだいぶシンプル

でも、オープニング画面はだいぶシンプル 路線図

路線図 ホームへの通路の「発車ご案内」

ホームへの通路の「発車ご案内」 ホーム。原則全席指定だが、沼津-御殿場だけは自由席が1両だけあった

ホーム。原則全席指定だが、沼津-御殿場だけは自由席が1両だけあった ホームの発車標には「すてきな旅を」。行き先は「小田急」がつかない「新宿」だけ

ホームの発車標には「すてきな旅を」。行き先は「小田急」がつかない「新宿」だけ 現在はもう見られない光景

現在はもう見られない光景 20000形RSE

20000形RSE フォルムはロマンスカーっぽい?

フォルムはロマンスカーっぽい? 側面には「odakyu」ロゴと「THE LAST RUNNING」のエンブレム

側面には「odakyu」ロゴと「THE LAST RUNNING」のエンブレム ドアをくぐってすぐに階段

ドアをくぐってすぐに階段 行き先表示のLEDは画素欠けが目立つものも

行き先表示のLEDは画素欠けが目立つものも

平成2年 日本車輌製

平成2年 日本車輌製 右側

右側 この日は厚い雲の中

この日は厚い雲の中 連絡線通過中の車窓(列車は左へ向かって進んでいる)

連絡線通過中の車窓(列車は左へ向かって進んでいる) 新宿に到着。このRSEに乗ることは、もうできない

新宿に到着。このRSEに乗ることは、もうできない 富士山と三嶋大社をモチーフにしたという、JR三島駅南口(在来線側)駅舎

富士山と三嶋大社をモチーフにしたという、JR三島駅南口(在来線側)駅舎 Googleマップより三島市中心部

Googleマップより三島市中心部 三嶋大社

三嶋大社 空き店舗は少なそう

空き店舗は少なそう 地口行灯

地口行灯 「おやじギャグやめて地口でほめられる」どっちも同じようなものですが…

「おやじギャグやめて地口でほめられる」どっちも同じようなものですが… 三島広小路駅

三島広小路駅 踏切の向こうが駅舎。踏切ぎりぎりに電車が停まる

踏切の向こうが駅舎。踏切ぎりぎりに電車が停まる ショップNo.0038(右端のドア上に表示)

ショップNo.0038(右端のドア上に表示) 三島田町駅

三島田町駅

途中、エンドウマメが咲いて実っていた。2月上旬なのに!

途中、エンドウマメが咲いて実っていた。2月上旬なのに! (改札外から)入れないじゃないか!

(改札外から)入れないじゃないか! 改札内から

改札内から 三島広小路駅の駅名標は毛筆文字

三島広小路駅の駅名標は毛筆文字 興津駅3番線から東京方向。線路のすぐ左のフェンスの向こうが試験場の敷地

興津駅3番線から東京方向。線路のすぐ左のフェンスの向こうが試験場の敷地 「果樹試験場」は駅を出て左へ

「果樹試験場」は駅を出て左へ 駅からまっすぐ進めば「寒桜まつり会場」(「桜」表記はスペースの都合でしょう)

駅からまっすぐ進めば「寒桜まつり会場」(「桜」表記はスペースの都合でしょう) ヤシの木が並ぶ公園(手前の「園」文字、四角の中に「エン」と縦に書いている!)

ヤシの木が並ぶ公園(手前の「園」文字、四角の中に「エン」と縦に書いている!) 大行列!

大行列! 静岡市興津生涯学習交流館

静岡市興津生涯学習交流館 「津波ひなんビル」

「津波ひなんビル」 「日本のまん中に おきつ がいた イメージキャラクター“あゆむ”」

「日本のまん中に おきつ がいた イメージキャラクター“あゆむ”」 駅からすぐのJAのスーパー「ふれっぴー」の角を曲がった踏切

駅からすぐのJAのスーパー「ふれっぴー」の角を曲がった踏切 並木道を進む

並木道を進む (再掲)

(再掲) 「持って、傷つけて香りをかいでね」

「持って、傷つけて香りをかいでね」 光沢のある暖色が目に鮮やかで、暖かくて明るい気分になる

光沢のある暖色が目に鮮やかで、暖かくて明るい気分になる ピンポン玉くらいから、ヘルメットみたいなのまで

ピンポン玉くらいから、ヘルメットみたいなのまで 2.8キロ!

2.8キロ! 洋梨みたいないびつな形だったりゴツゴツだったり

洋梨みたいないびつな形だったりゴツゴツだったり 「シシユズ(獅子柚子)」。ユズと同じように使えるらしい

「シシユズ(獅子柚子)」。ユズと同じように使えるらしい 「紅まどか」

「紅まどか」 はかりに乗っていた巨大なのと同じもの(たぶん)

はかりに乗っていた巨大なのと同じもの(たぶん)

分かるような分からないような…

分かるような分からないような… 中野交差点から北を見る。左が大淵第一小学校と手前に中野町交番

中野交差点から北を見る。左が大淵第一小学校と手前に中野町交番 逆光だけど、遠くに海が見えた

逆光だけど、遠くに海が見えた 一面の茶畑の向こうに富士山!

一面の茶畑の向こうに富士山!

(再掲)

(再掲) 茶畑沿いのバス停。富士山にかかっていた雲は流れた

茶畑沿いのバス停。富士山にかかっていた雲は流れた 「曽比奈西」。なんで「西」なのかよく分からない命名

「曽比奈西」。なんで「西」なのかよく分からない命名 上下両方分が掲載されているようだ

上下両方分が掲載されているようだ 「曽比奈下」。これは分かりやすいネーミング

「曽比奈下」。これは分かりやすいネーミング さっきと逆に南を見る

さっきと逆に南を見る 「新東名」が隠れていた

「新東名」が隠れていた

中野南口の時刻表。ここは全便吉原中央駅行き

中野南口の時刻表。ここは全便吉原中央駅行き 今度は大型バス

今度は大型バス 「大渕曽比奈循環」ですか

「大渕曽比奈循環」ですか バス停表示は「富士見台」。「吉原中央駅方面」とも書いてある?

バス停表示は「富士見台」。「吉原中央駅方面」とも書いてある? バスが通ってきた道を戻って撮影。突き当りを右折してすぐが、降りたバス停

バスが通ってきた道を戻って撮影。突き当りを右折してすぐが、降りたバス停 マックスバリュ富士富士見台店

マックスバリュ富士富士見台店 東側の市立富士見台小学校付近。坂になっているのが分かる

東側の市立富士見台小学校付近。坂になっているのが分かる 茶畑と住宅地と富士山

茶畑と住宅地と富士山 富士見台と三ツ沢の境目付近の西側、市立吉原北中学校付近

富士見台と三ツ沢の境目付近の西側、市立吉原北中学校付近 富士山の頭がちょっと見える

富士山の頭がちょっと見える PaSoRiで読み取ると利用額と「バス/路面等」としか表示されない

PaSoRiで読み取ると利用額と「バス/路面等」としか表示されない