さて、色々書きたいことがありすぎて書けない日々。

そろそろとブルーさんの連載のまとめにお返事していきます。

最終回はこちら。

まず大前提として、私は「働くことは素晴らしいこと」と素朴に感じてきたと思います。

それは私自身が仕事をすることから多くを得てきた人間だからだと思います。

だから「仕事はいやいややるもの」という思想がどこか根底にある人とはそこから違います。

仕事をすることは素晴らしい。だからこそ、たとえ障害があってもその機会が与えられたらいい

というのが私の基本思想です。

そして自閉っ子たちに会ったとき、仕事をするための前提条件を満たしていないことに気づきました。

それは精神面でもコミュニケーション面でもなかった。

単純に体力の方に目が行きました。

私は首都圏の人です。さらに言えば神奈川の土着民です。

ので、「働く」とは「わりあい長時間満員電車で会社に通勤する」ということだと染みついていました。

なぜか通勤時間をいとわず神奈川に住み続ける人たちがいますが、うちの一族はそんな感じです。

まだ湘南に住んで都内に通勤している親族もいます。離れる気はないようです。

これがとくに過酷だとは思いません。

なぜなら地方は満員電車はないかもしれないけど、車の免許持っていなければいけなかったり、公共交通機関が不便だったり、職場の多様性が少なかったりするから。どこもその土地なりのメリットがあり、デメリットがある。そして日本は(今は一時的に実に曖昧なかたちで制限されていますが)基本的に移動の自由、居住地を選ぶ自由がある国です。

私が社会に出た頃、そしてそれからしばらくは「週五日働けばなんとか食べていける」時代が続きました。

だから私が赤本(『自閉っ子、こういう風にできてます!』を作るときの問題意識はそこにありました。

「なんとか週五日通勤に耐え、仕事をし、帰ってくるだけの体力があれば社会参加できる」

その問題提起が赤本でした。

けれどもそれから世の中に変化が起きました。

雇用の非正規化。いや、非正規雇用はそれまでもあったのだけれど、「稼がなくていい人たち」がそういう仕事を担っていた。けれども自立する必要も意欲もある人たちが週五日働いても食べられない時代がきたのです。

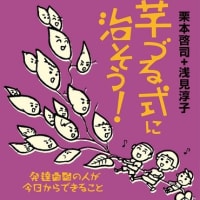

そこで私が『発達障害、治るが勝ち!』の中で提言したのがベーシックインカムです。

とくに自営で生きていきたい人の準備期間を経済的に支える仕組みができればいいなと思っていました。

その理由の一つは、私が自営のメリットを早くから訴えていたせいでもあります。

ニキさんを見て、感覚過敏があっても家が職場なら自分で環境作りをできることに気づいたからです。

ただ自営は経済的に不安定。ニキさんのように配偶者に支えられる人ばかりとは限りません。

だったらできる範囲で仕事をしつつ、足りない分は社会が支えるような、そういう仕組みを提言したのが『発達障害、治るが勝ち!』です。

ところで都内はまたこみはじめたのでしょうか。

緊急事態宣言が解除されてすぐ、ある流通関係の取引先から「社長、折り入ってお話が」というメールが来ました。

私はオンラインで済ませてくださいと言いました。

そういうことが言いやすい環境になりました。

今回、自宅からオペレートする自分の働き方がどんぴしゃりとはまりましたが

それは実は、20代から目指してきたものです。

そして20代の頃には想像もつかなかったテクノロジーの発展がそれを実現してくれました。

まさかパンデミックが来るとは思いませんでしたが

結果的に自分で(リスクを取りつつも)働き方を選んできたことは、現在回復しつつある都市機能を十分堪能しながら徹底的に三密を避ける生活を可能にしています。

なぜ20代の頃からそれを目指したかというと

男女ではどうしても体力の違いがあり、40代50代の女性たちがいくら待遇がよいとはいえ疲労をにじませていくのが見えたからです。

ある程度歳を取ったら通勤から自分を解放しようと画策してきました。

長時間労働は平気です。でも通勤は無駄に思えました。

私が自力で長年かけて実現してきた「通勤からの解放」がコロナ休暇では多くの人に自動的にもたらされました。

その結果満員電車がちょっとはすいて、都心の昼間人口が減るのはとてもいいことだと思います。

これを元に戻すのはもったいない。その点だけは、都知事に同意します。

通勤した方が生産性が上がる人はすればいいと思いますが。

そして、働き方が変化していけば

「資本主義社会で潰しが効く」特性も当然変化していくと思います。

コロナ休暇の間に断捨離していたら、平成19年に佐賀で講師を務めたときの書類が出てきました。

厚労省の事業で、発達障害者の雇用促進セミナーでした。

私はここでテレワークについてしゃべったのです。

そして空気が冷えました。

なぜなら当時、障害のある人がテレワークするなんて考えられなかったから。

そして雇用率を満たすことが目的の企業、介入しつづけることが目的の福祉、家から追い出す事が目的の保護者、いずれのニーズにも「障害のある人のテレワーク」は合致しなかったから。

やっと時代が私の提言に追いついてきました。

今回、障害者枠でテレワークに移行せざるをえなかった人たちがたくさんいますね。

どうだったのでしょうか。

これからの「潰しが効く人材」とはどういう人たちでしょうか。

その正解はまだないかもしれません。

でもあれだけ弱かった藤家さんがテレワークどころかエッセンシャルワーカーとしてこのクライシスの中大活躍したこと

鋭い分析と表現力を仕事以外の場で発揮して出力依存性原理をいかんなく使ったブルーさんが昇格したこと

これは大きなヒントになると思います。

ブルーさんの連載にはこれからも記事の中で触れていくでしょうし、コロナ禍で学んだことについても触れていくでしょう。

とにかくどこからか書き出さないといけない。

これはそのための記事とお考えいただければ幸いです。

そろそろとブルーさんの連載のまとめにお返事していきます。

最終回はこちら。

まず大前提として、私は「働くことは素晴らしいこと」と素朴に感じてきたと思います。

それは私自身が仕事をすることから多くを得てきた人間だからだと思います。

だから「仕事はいやいややるもの」という思想がどこか根底にある人とはそこから違います。

仕事をすることは素晴らしい。だからこそ、たとえ障害があってもその機会が与えられたらいい

というのが私の基本思想です。

そして自閉っ子たちに会ったとき、仕事をするための前提条件を満たしていないことに気づきました。

それは精神面でもコミュニケーション面でもなかった。

単純に体力の方に目が行きました。

私は首都圏の人です。さらに言えば神奈川の土着民です。

ので、「働く」とは「わりあい長時間満員電車で会社に通勤する」ということだと染みついていました。

なぜか通勤時間をいとわず神奈川に住み続ける人たちがいますが、うちの一族はそんな感じです。

まだ湘南に住んで都内に通勤している親族もいます。離れる気はないようです。

これがとくに過酷だとは思いません。

なぜなら地方は満員電車はないかもしれないけど、車の免許持っていなければいけなかったり、公共交通機関が不便だったり、職場の多様性が少なかったりするから。どこもその土地なりのメリットがあり、デメリットがある。そして日本は(今は一時的に実に曖昧なかたちで制限されていますが)基本的に移動の自由、居住地を選ぶ自由がある国です。

私が社会に出た頃、そしてそれからしばらくは「週五日働けばなんとか食べていける」時代が続きました。

だから私が赤本(『自閉っ子、こういう風にできてます!』を作るときの問題意識はそこにありました。

「なんとか週五日通勤に耐え、仕事をし、帰ってくるだけの体力があれば社会参加できる」

その問題提起が赤本でした。

けれどもそれから世の中に変化が起きました。

雇用の非正規化。いや、非正規雇用はそれまでもあったのだけれど、「稼がなくていい人たち」がそういう仕事を担っていた。けれども自立する必要も意欲もある人たちが週五日働いても食べられない時代がきたのです。

そこで私が『発達障害、治るが勝ち!』の中で提言したのがベーシックインカムです。

とくに自営で生きていきたい人の準備期間を経済的に支える仕組みができればいいなと思っていました。

その理由の一つは、私が自営のメリットを早くから訴えていたせいでもあります。

ニキさんを見て、感覚過敏があっても家が職場なら自分で環境作りをできることに気づいたからです。

ただ自営は経済的に不安定。ニキさんのように配偶者に支えられる人ばかりとは限りません。

だったらできる範囲で仕事をしつつ、足りない分は社会が支えるような、そういう仕組みを提言したのが『発達障害、治るが勝ち!』です。

ところで都内はまたこみはじめたのでしょうか。

緊急事態宣言が解除されてすぐ、ある流通関係の取引先から「社長、折り入ってお話が」というメールが来ました。

私はオンラインで済ませてくださいと言いました。

そういうことが言いやすい環境になりました。

今回、自宅からオペレートする自分の働き方がどんぴしゃりとはまりましたが

それは実は、20代から目指してきたものです。

そして20代の頃には想像もつかなかったテクノロジーの発展がそれを実現してくれました。

まさかパンデミックが来るとは思いませんでしたが

結果的に自分で(リスクを取りつつも)働き方を選んできたことは、現在回復しつつある都市機能を十分堪能しながら徹底的に三密を避ける生活を可能にしています。

なぜ20代の頃からそれを目指したかというと

男女ではどうしても体力の違いがあり、40代50代の女性たちがいくら待遇がよいとはいえ疲労をにじませていくのが見えたからです。

ある程度歳を取ったら通勤から自分を解放しようと画策してきました。

長時間労働は平気です。でも通勤は無駄に思えました。

私が自力で長年かけて実現してきた「通勤からの解放」がコロナ休暇では多くの人に自動的にもたらされました。

その結果満員電車がちょっとはすいて、都心の昼間人口が減るのはとてもいいことだと思います。

これを元に戻すのはもったいない。その点だけは、都知事に同意します。

通勤した方が生産性が上がる人はすればいいと思いますが。

そして、働き方が変化していけば

「資本主義社会で潰しが効く」特性も当然変化していくと思います。

コロナ休暇の間に断捨離していたら、平成19年に佐賀で講師を務めたときの書類が出てきました。

厚労省の事業で、発達障害者の雇用促進セミナーでした。

私はここでテレワークについてしゃべったのです。

そして空気が冷えました。

なぜなら当時、障害のある人がテレワークするなんて考えられなかったから。

そして雇用率を満たすことが目的の企業、介入しつづけることが目的の福祉、家から追い出す事が目的の保護者、いずれのニーズにも「障害のある人のテレワーク」は合致しなかったから。

やっと時代が私の提言に追いついてきました。

今回、障害者枠でテレワークに移行せざるをえなかった人たちがたくさんいますね。

どうだったのでしょうか。

これからの「潰しが効く人材」とはどういう人たちでしょうか。

その正解はまだないかもしれません。

でもあれだけ弱かった藤家さんがテレワークどころかエッセンシャルワーカーとしてこのクライシスの中大活躍したこと

鋭い分析と表現力を仕事以外の場で発揮して出力依存性原理をいかんなく使ったブルーさんが昇格したこと

これは大きなヒントになると思います。

ブルーさんの連載にはこれからも記事の中で触れていくでしょうし、コロナ禍で学んだことについても触れていくでしょう。

とにかくどこからか書き出さないといけない。

これはそのための記事とお考えいただければ幸いです。