パリ Paris の話題の続きです。

一番上の写真は、私のパリ訪問のハイライトとなるべきだったルーブル美術館 ....

残念ながら見学は途中で切り上げることになったのですが....訪問したのは2年前に続き、2度目です。

それはともかく、今日の話題は、ヨーロッパ有数の観光都市、パリのテロ警戒について。

ルーブルのこの行列は、入り口のガラスのピラミッド内での手荷物検査のためなのです。

それ以前の、どこに入るにも厳重な手荷物検査がありました。

手荷物検査をすませ、地下におりて入場券を買うための順番待ちが全くないのが拍子抜けです。

約30分の長い列は、これだけの入場者に対してたったの2台しか手荷物検査機が設置されていないためです。

かなり大げさな、空港にあるのと同じ、カバンの中が透視されるハイテク機材が使われていました。

でもそういえばポケットの中を改めさせろ、とか身体検査とかされませんでした。何かぬけている....というか.....

ヨーロッパ中テロの危険でいっぱい!なイメージを持たれる日本の方が多いと聞きました。

決して、普段の生活で危険を感じることはないのですが、国際観光地の有名な観光スポットがターゲットになりやすいのは確かですね。

ルーブルの館内は大変な混雑なのに見張りの係員が全く目につかないところが不思議でした。(実際はいたのか?)

テロ対策の持ち物検査が入り口であったからだと思うのですが、値のつけようもない名画に何か不届きなことをする人がいるかもしれない、という警戒はしないのでしょうか。

もちろん、モナリザは別です。

このにこやかなおじさんのほか、左手に女性一人が一歩後ろに引いて大勢の「拝観者」の動向をうかがっていました。

いかめしい警備員の制服を着ているわけでもなく、のどかな印象でした。

イギリスでもフランスでもたいていの美術館では撮影のし放題。

シテ島にある13世紀に国王の個人礼拝堂として建てられたサント・シャペルのセキュリティの物々しさは特筆ものでした。

持ち物透視検査と金属探知ゲートをくぐる物々しさ!

それほど人がいなかったにもかかわらず、外で15分ほど並びました。

ただし!!検査官がすべて男性でしたので、金属探知ゲートで引っかかった男性入場者は厳密な身体検査をされましたが女性は「マダム、ポケットの中のものを出して!」といわれるだけ。

ポケットから日焼け止めクリームと携帯電話を引っ張りだして見せたら笑顔で通してくれました。

男性の検査官が女性の体にさわるわけにいかないからなのですが、こんなので検査になるのか...?

手荷物の透視検査の前に(たぶん)ポケットの中のものを出してトレイに入れるように一人ひとりに声をかけていたようなのですがいかんせん、検査官の誰一人としてフランス語以外、話せません。

私たちと入った一団のほとんどはフランス語を解しないアメリカ人観光客でしたので、混乱は相当なものでした。

ほぼ全員携帯電話をポケットに入れたままゲートをくぐり派手な警戒ブザーを響かせていました。

サント・シャペルは裁判所の敷地内にある目立たない小さな建物です。

見学後、外に出るには銃を抱えた兵士が警戒に立ち並ぶ、裁判所の大きな門を通らなければなりません。

入場者の数をカウントするため??バーのまわる「バリアー」を通っていくように誘導されるのですが......

人波から離れて歩いてきた私たちも誘導されるまでもなく、バーの回るバリアーをとおって出てから気が付きました。

両側があいていてバリアーを通らなくてもよさそうです。

大胆にも、もう一度戻って写真を撮ってみましたがおこられませんでした。

「あと10分で立ち番の勤務が終わるんだからバカな観光客のことなんかほっておこう」と思われたのかもしれません。

警戒が本当に厳しいのか緩いのかよくわかりませんね。

最初に日に行った、アンバリッドの軍事博物館でももちろん本職の兵士による持ち物検査があり、検査をする兵士のほかに銃を抱えた兵士が背後にたちいかめしさは十分、そのわりにはポケットの検査はなく、カバンの中身を出すようにも言われず..... 危険物を持ち込もうと思えば簡単に持ち込めたはずですよ

ちなみに、サント・シャペルの内部の写真も撮りました。

言葉では表現できないほどのステンドグラスの荘厳な美しさは写真にも残せません。記念に2枚の写真を撮っただけです。

エッフェル塔の下でも銃を持った兵士が通行止めをしていました。

フランス語での、花壇の周りをまわって通るようにとの指示(だったと思います。少なくとも身振りでわかりました)を理解できなかった外国人の小さな男の子が通り抜けようとしたら兵士に手をつかまれ、親の元に連れ戻されていました。

どうやら、この青いリュックサックが不審物扱いで警戒の元凶だったようなのです。

爆発物処理班でも出動したのでしょうか。

動向を見ていたかったのですが、夫と夫の妹はあまり興味なさそうに歩きすぎるので諦めました。

この後どうなったかは不明です。

もちろん、事件性の全くないただの忘れ物か、いたずらか....だったはずです。爆発物だったら世界的な大ニュースになっているはずです...

持ち主のいないリュックサック一つでこの騒動!

「テロと隣り合わせのヨーロッパの緊張した生活」!?

実際そんなことはないんですよ。

並ばされるわずらわしさ、検査を受けてみれば脱力するようないい加減さ.....実際緊張感はほとんどありません。

並んでいる間も、「本当に騒動を起こしたいテロリストは空港やルーブル美術館や国会などで爆発物を起爆させたりしないだろうな。するとしたら人出が多い割には警戒が少ない劇場、駅、スーパー、大学、礼拝のある日の教会なんかのほうが簡単で効果的だろうに....」などとテロリストの身になって思案してみました。

イギリス人にも私と同じことを考える人がたくさんいます。

それでも持ち物検査や身体検査は完全に無駄だと言い切る人は一人もいません。

「やはり、ヨーロッパはテロが身近なんだ」という印象を持たれた方も多いでしょう。

繰り返しますが、そんなことはありません。

ヨーロッパの著名な都市でも私たち普通の市民や観光客が実際テロに巻き込まれる確率は数百万分の一だそうです。

まあ、日本の都市で国際テロに巻き込まれる確率は、(知りませんが)数千万分の一????ぐらい??

「すごい違いじゃないか!?やっぱりテロの少ない日本にいた方が安全ってことだよね!」と思われますか。

私には、数百万分の一も数千万分の一(日本の確率は実際どうなのかは知りません)もどっちも、「まずありえない」と同じ意味だと思えるのですが。

そしていくら銃を抱えた兵士をずらっと並べてもハイテク探知機で荷物検査をしてもテロを完全に食い止めるのはかなり無理な気がします。

うっかり数百万分の一の確率でその場に居合わせれば被害を受けるのは避けられないでしょう。

....日本で津波や地震に合う確率の方がヨーロッパでテロに巻き込まれる確率よりずっと高いはずです。

「だから日本に行くのはやめといた方がよさそうだ」というイギリス人にあったことはまだありません。

イースターも終わり、日常生活にもどります。

…といってもストックポート日報でお届けするのは先週まで一週間滞在したパリの話題です。

エッフェル塔。

今日の話題は観光客。

パリはヨーロッパ屈指の観光地です。

どこに行っても人だらけ。

世界的な旅行シーズン(学校休み)だった2年前の夏よりは人出が少なかったかもしれません。

アンバリッドの軍事博物館まで凱旋門のそばに住む夫の妹のフラットから約35分歩きました。

行きかえりとも有名なエッフェル塔の下とトロカデーロ広場を通ったのですが.....

もーのすごーくいっぱいいた中国人のお嬢さんたちのモデルポーズが痛々しく悪目立ちしていましたよ。

私は興味津々でエッフェル塔を含む景観を楽しむふりをして観察を怠らなかったのですが、夫は「人のことをジロジロ見るんじゃないっ」と速足になるし、妹は「モデルによる撮影大会がパリじゅうで(皮肉)....ああ、やだやだ」とやはり目を背けるように見なかったことにして立ち去ります。

中国人(だと思います)観光客はほとんどが友達同士で脚を組み替えたり目線をカメラ(スマホ)に向けたり遠くを見つめたり、手を髪にあてたり腰に添えたりプロのモデルのように1ショットごとにポーズを変えて写真を撮りあっているのです。

服の着こなしも容姿も全くモデルには見えない人たちばかりでしたよ。

うーん、マンチェスターでもロンドンでも去年帰国した際の東京でも中国人観光客はたくさん見かけますが、モデルポーズはパリならではの約束事なのでしょうか、さすがにマンチェスターのショッピング街や秋葉原の電気街でやっている人は見なかったのですが...

見落としただけでロンドンのタワーブリッジやトウキョー・スカイツリーを背景にやっている人はいるのかもしれませんね。

背景はシテ島のコンシェルジェリーです。

東欧系の観光客らしいカップルの写真撮影風景です。

男性はプロの持つような重装備のカメラで派手なポーズを次々繰り出す恋人の写真を橋の上からセーヌ川上流に見えるエッフェル塔(右手上流に遠く見えていました)を背景に激写していました。

曇り日の比較的寒い日でした。

これまたプロのモデルには見えない白人女性、もこもこしたコートを足もとに脱ぎ捨て薄着でプロ意識を発揮していたようです。

パリの町というのがモデルのようにおしゃれなショットにおさまりたいという意識を引き出すのでしょうか。

その対極にあるような照れ隠しの日本人のVサインも私は好きではありません。(私が写す記念写真にはVサインはお願いしてやめてもらっています)

日本人の若い女性の写真に撮られる際にわざとする変な顔、イギリス人のティーンエイジャー(特に私が思うに容姿に自信のある少女たち)の舌をべええっと突き出すインスタグラム写真向きの習慣も理解不能ですが、衆目の中のモデル気取りをパリで次々と見せられると、「ああ、あれは写真に美しく写りたくて気合を入れるのは恥ずかしいと思っての行為だったんだな」と気づかされました。

エッフェル塔のふもとのお土産売り。

3通りの同じもの(1;エッフェル塔の模型各サイズとマグネット 2;安っぽい格安ベレー帽と毛皮のふわふわが塔頂についた正ちゃん帽 3;スマホアクセサリー)を同じ値段で、同じ仕様のキャンバス布に広げ、ほぼ5歩間隔で何百もの皮膚の色の濃い若い黒人男性が売っていました。

「ハロー、ニーハオ」などと声をかけてきますが英語はほとんど話せません。

全員お友達で商売仇?同じ組織に属する無認可商法のように見えました。

「なんで、みんな同じ場所でやる!?足の引っ張り合いでは?」と思ってみていたら、意外と売れているんです。

模型5個で1ユーロ!は会社などで全員にお土産をお配りする習慣のある日本人の需要にこたえるかもしれません。

かなり暑い日でしたがベレー帽を買ってその場でかぶっていく観光客がけっこういました。

普段からかぶっている人が旅行先でもかぶるのなら納得ですが、パリに来て地べたで売っているベレー帽をかぶり、パリジィェン気取りで写真に写る....う~ん、恥ずかしい。中国に帰ってから「パリで買ったのよ!」といってかぶるのが正しいお土産利用法だと思うのですが。

また行った、ルーブル美術館でモナ・リザの写真だけとってすぐに立ち去る人々....

(事情でルーブルに長居はできなくて返す返すも残念だったのですが)

もちろん凱旋門の周りにも....

いっぱいの観光客!

今回、シャンゼリーゼ通りも歩いてみました(近所ですから)

2年前は妹が「(ロンドンの)オックスフォード・ストリートみたいでウンザリ」と形容したのでいくのをやめました。

今年は妹が「アラブでいっぱいよ。ブランドものをガンガン買いまくってるから!」という偏見に満ちた表現をしました。

もしかして、フランスの地元の人にとって(夫の妹はイギリス人ですが)パリでえげつなくお金を使うらしいアラブ人というのは日本人にとって一部の中国人観光客のような目障りな存在なのかもしれません。

(ちなみに帰国の際マンチェスター空港で入国審査の長い長い列に一緒に並んだ若い中国人観光客の一団は英語も堪能で礼儀正しい洗練された人たちでしたよ)

それとわかるアラブ人はほとんど見ませんでしたが、やはり中国人がいっぱい。

ヴィトンなどのフランスの「トップ・デザイナー」店もありましたが、ナイキなどのスポーツウェアや H & M 、ギャップなどイギリスでも買えるヨーロッパやアメリカの「ハイストリート・ブランド」店がほとんどのただのショッピング街でした。

ロンドンの目抜き通りオックスフォード・ストリートにたとえた表現がぴったりです。

わざわざ外国から来た観光客が行くところかなぁというのが感想です。

おしゃれなパリジィアンやパリジィエンはシャンゼリーゼを歩いたりしないようですね。

イギリスでは見かけない、おちついたキャメルのコートやカラフルなジャケット、派手なスカーフのパリらしい装いの男性をオフィス街や高級住宅地、個人ブティークが並ぶ通り(シャンゼリーゼ以外の場所)でたくさん見かけました。

多くの女性はイギリスではあまり見ない、ブレザー型のジャケットを着ていたのがパリらしかったというのが町を歩いた感想です。

パリ、続きます

…といってもストックポート日報でお届けするのは先週まで一週間滞在したパリの話題です。

エッフェル塔。

今日の話題は観光客。

パリはヨーロッパ屈指の観光地です。

どこに行っても人だらけ。

世界的な旅行シーズン(学校休み)だった2年前の夏よりは人出が少なかったかもしれません。

アンバリッドの軍事博物館まで凱旋門のそばに住む夫の妹のフラットから約35分歩きました。

行きかえりとも有名なエッフェル塔の下とトロカデーロ広場を通ったのですが.....

もーのすごーくいっぱいいた中国人のお嬢さんたちのモデルポーズが痛々しく悪目立ちしていましたよ。

私は興味津々でエッフェル塔を含む景観を楽しむふりをして観察を怠らなかったのですが、夫は「人のことをジロジロ見るんじゃないっ」と速足になるし、妹は「モデルによる撮影大会がパリじゅうで(皮肉)....ああ、やだやだ」とやはり目を背けるように見なかったことにして立ち去ります。

中国人(だと思います)観光客はほとんどが友達同士で脚を組み替えたり目線をカメラ(スマホ)に向けたり遠くを見つめたり、手を髪にあてたり腰に添えたりプロのモデルのように1ショットごとにポーズを変えて写真を撮りあっているのです。

服の着こなしも容姿も全くモデルには見えない人たちばかりでしたよ。

うーん、マンチェスターでもロンドンでも去年帰国した際の東京でも中国人観光客はたくさん見かけますが、モデルポーズはパリならではの約束事なのでしょうか、さすがにマンチェスターのショッピング街や秋葉原の電気街でやっている人は見なかったのですが...

見落としただけでロンドンのタワーブリッジやトウキョー・スカイツリーを背景にやっている人はいるのかもしれませんね。

背景はシテ島のコンシェルジェリーです。

東欧系の観光客らしいカップルの写真撮影風景です。

男性はプロの持つような重装備のカメラで派手なポーズを次々繰り出す恋人の写真を橋の上からセーヌ川上流に見えるエッフェル塔(右手上流に遠く見えていました)を背景に激写していました。

曇り日の比較的寒い日でした。

これまたプロのモデルには見えない白人女性、もこもこしたコートを足もとに脱ぎ捨て薄着でプロ意識を発揮していたようです。

パリの町というのがモデルのようにおしゃれなショットにおさまりたいという意識を引き出すのでしょうか。

その対極にあるような照れ隠しの日本人のVサインも私は好きではありません。(私が写す記念写真にはVサインはお願いしてやめてもらっています)

日本人の若い女性の写真に撮られる際にわざとする変な顔、イギリス人のティーンエイジャー(特に私が思うに容姿に自信のある少女たち)の舌をべええっと突き出すインスタグラム写真向きの習慣も理解不能ですが、衆目の中のモデル気取りをパリで次々と見せられると、「ああ、あれは写真に美しく写りたくて気合を入れるのは恥ずかしいと思っての行為だったんだな」と気づかされました。

エッフェル塔のふもとのお土産売り。

3通りの同じもの(1;エッフェル塔の模型各サイズとマグネット 2;安っぽい格安ベレー帽と毛皮のふわふわが塔頂についた正ちゃん帽 3;スマホアクセサリー)を同じ値段で、同じ仕様のキャンバス布に広げ、ほぼ5歩間隔で何百もの皮膚の色の濃い若い黒人男性が売っていました。

「ハロー、ニーハオ」などと声をかけてきますが英語はほとんど話せません。

全員お友達で商売仇?同じ組織に属する無認可商法のように見えました。

「なんで、みんな同じ場所でやる!?足の引っ張り合いでは?」と思ってみていたら、意外と売れているんです。

模型5個で1ユーロ!は会社などで全員にお土産をお配りする習慣のある日本人の需要にこたえるかもしれません。

かなり暑い日でしたがベレー帽を買ってその場でかぶっていく観光客がけっこういました。

普段からかぶっている人が旅行先でもかぶるのなら納得ですが、パリに来て地べたで売っているベレー帽をかぶり、パリジィェン気取りで写真に写る....う~ん、恥ずかしい。中国に帰ってから「パリで買ったのよ!」といってかぶるのが正しいお土産利用法だと思うのですが。

また行った、ルーブル美術館でモナ・リザの写真だけとってすぐに立ち去る人々....

(事情でルーブルに長居はできなくて返す返すも残念だったのですが)

もちろん凱旋門の周りにも....

いっぱいの観光客!

今回、シャンゼリーゼ通りも歩いてみました(近所ですから)

2年前は妹が「(ロンドンの)オックスフォード・ストリートみたいでウンザリ」と形容したのでいくのをやめました。

今年は妹が「アラブでいっぱいよ。ブランドものをガンガン買いまくってるから!」という偏見に満ちた表現をしました。

もしかして、フランスの地元の人にとって(夫の妹はイギリス人ですが)パリでえげつなくお金を使うらしいアラブ人というのは日本人にとって一部の中国人観光客のような目障りな存在なのかもしれません。

(ちなみに帰国の際マンチェスター空港で入国審査の長い長い列に一緒に並んだ若い中国人観光客の一団は英語も堪能で礼儀正しい洗練された人たちでしたよ)

それとわかるアラブ人はほとんど見ませんでしたが、やはり中国人がいっぱい。

ヴィトンなどのフランスの「トップ・デザイナー」店もありましたが、ナイキなどのスポーツウェアや H & M 、ギャップなどイギリスでも買えるヨーロッパやアメリカの「ハイストリート・ブランド」店がほとんどのただのショッピング街でした。

ロンドンの目抜き通りオックスフォード・ストリートにたとえた表現がぴったりです。

わざわざ外国から来た観光客が行くところかなぁというのが感想です。

おしゃれなパリジィアンやパリジィエンはシャンゼリーゼを歩いたりしないようですね。

イギリスでは見かけない、おちついたキャメルのコートやカラフルなジャケット、派手なスカーフのパリらしい装いの男性をオフィス街や高級住宅地、個人ブティークが並ぶ通り(シャンゼリーゼ以外の場所)でたくさん見かけました。

多くの女性はイギリスではあまり見ない、ブレザー型のジャケットを着ていたのがパリらしかったというのが町を歩いた感想です。

パリ、続きます

古い建物に棲む動物をさがすカテゴリー、パリ編です。

実は、とてつもなく たくさんありました!パリには古い建物がとてつもなく たくさんありますから.。

ライオンは、英王室の紋章にも登場する、イギリスのナショナル・マスコットです。

ストックポート日報の古い建物に棲む動物をさがすカテゴリーでも、もう おなじみですね。

パリでも とても たくさん見かけました。

ナポレオン王朝風ドアノッカー。

口にくわえているのはヘビ。

同じ時代のものでしょうか、パリのいろいろな地域で同じデザインのものをたくさん見かけました。

豪華絢爛。イギリスでも(そしてなぜか日本でも!)よく見かけるのですが、顔面の表現がこんなに凝っているのは見たことがありません。

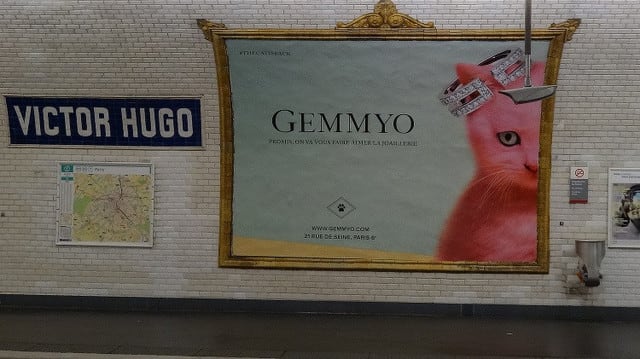

滞在した、義理の妹のアパルトマンのあるエリアの最寄 地下鉄駅、ヴィクトル・ユーゴー駅 Le Métro Victor Hugo の入り口そばにある、カフェ上階の飾り・・・

イギリスでも見たことのない正面直立のライオン像。

写真を拡大してみて気がつきました。お辞儀の姿勢で「両手」をおへその位置にそろえて立っているように下からは見えたのですが、違います。前に垂れているのは、アカンサスの葉で作ったフェストゥ―ン(花綱)飾りみたいですね・・・前脚でないことは確かです。

翼まではえているし、ギリシャ神話がらみ のテーマなのかもしれません。

去年イギリスから引っ越してきたイギリス人の甥が「なんでこんなもの撮るの、珍しくないじゃん!?」と言いました。

いえ、珍しいです。少なくともイギリスでは見ません!そう言って甥を納得させました。

パリの街並みには、ギリシャ神話がらみ(?)と思われる、建物の装飾がよく似合います。実際、とてもたくさん見かけました。

たとえば、これ。

シテ島 Île de la Cité で見かけた、古代ギリシャ風イルカ。

きれいに修復され続けている、世界遺産指定地域の古いアパルトマンの水樋。

ルーブル美術館 Musée du Louvre の、古代ローマの彫刻が窓際にずらっと陳列されている回廊風の展示室の柱の柱頭。

「コリント様式( ごちゃごちゃした葉っぱ飾りが特徴 ) 」かな、と思ったら、オスヤギに、サボテン!! マツの葉にマツボックリ、とルーブルのオリジナル作でした!

たくさんあった柱頭が全部違うデザイン!という手の込み方。クマや雄牛もありました。ライオンは・・・あったかな?

たしか、シュリ―館だったと思います。

いつか戻る機会があったら、じっくり見てみたいです。

植物園のそばで見かけた、雄牛の頭の並ぶ、「モニュメント」。

これは、地上に出ている地下鉄の駅の柱に見かけた、星座十二宮、のようです。

水瓶座、魚座、牡羊座、牡牛座の4星座しか見えませんが、ほかの柱を見て回ったら、4つずつ他の8つの星座のシンボルが見られたかもしれません。

植物園の中にある、付属の動物園のネコ科の動物館、「入口」

アールデコ調の素晴らしい浮彫が上に取り付けられています。

題材が、「原住民に捕獲された ヒョウかチーターかなにか」であるところに疑問もありますが・・・

内部。

ぐるっと回っておしまいには「出口」があります。

1920年代の終わりから、30年代にかけて建てられたと思われる、美しいアール・デコ様式の建物です。

内部の檻の中には動物はいませんでした。

動物たちは外の囲いに出て、暑さでだれていました。

180種類の動物が1,200匹いる、というこの植物園付属動物園 Ménagerie du Jardin des Plantes は、小ぢんまりした、親しみやすいつくりです。

1793年、フランス革命の際、王室や貴族からエキゾチックな動物を没収して 一般公開し始めたのが起源という、世界で2番目に古い動物園だそうです。

ゾウもキリンもライオンもゴリラもトラもいない、小規模な動物園です。

19世紀から20世紀の初頭に建てられた獣舎がほとんどすべて使われている、景観の美しく整った動物園です。

といっても、檻の向こうの狭いコンクリート床に動物が押し込められている伝統的な動物園と違って、広めの屋外運動施設が新設された、近代的な動物園でもあります。

植物園の、動物園がそばにあるのとは反対側の門を出たところにあった、噴水の彫刻。

これもギリシャ神話由来だと勝手に解釈します。

遠くてよく見えないのですが、女神とライオンの足下には、ワニやオットセイ(?)の他に、得体のしれない怪物たちの姿が彫刻されています。

下の部分が、ヘビかトカゲかよくわからない爬虫類の口から水が流れ出す仕掛けになっています。

イギリスの古い建物にもよく見られる、伝説上の怪物も実にたくさん、見かけました!

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

実は、とてつもなく たくさんありました!パリには古い建物がとてつもなく たくさんありますから.。

ライオンは、英王室の紋章にも登場する、イギリスのナショナル・マスコットです。

ストックポート日報の古い建物に棲む動物をさがすカテゴリーでも、もう おなじみですね。

パリでも とても たくさん見かけました。

ナポレオン王朝風ドアノッカー。

口にくわえているのはヘビ。

同じ時代のものでしょうか、パリのいろいろな地域で同じデザインのものをたくさん見かけました。

豪華絢爛。イギリスでも(そしてなぜか日本でも!)よく見かけるのですが、顔面の表現がこんなに凝っているのは見たことがありません。

滞在した、義理の妹のアパルトマンのあるエリアの最寄 地下鉄駅、ヴィクトル・ユーゴー駅 Le Métro Victor Hugo の入り口そばにある、カフェ上階の飾り・・・

イギリスでも見たことのない正面直立のライオン像。

写真を拡大してみて気がつきました。お辞儀の姿勢で「両手」をおへその位置にそろえて立っているように下からは見えたのですが、違います。前に垂れているのは、アカンサスの葉で作ったフェストゥ―ン(花綱)飾りみたいですね・・・前脚でないことは確かです。

翼まではえているし、ギリシャ神話がらみ のテーマなのかもしれません。

去年イギリスから引っ越してきたイギリス人の甥が「なんでこんなもの撮るの、珍しくないじゃん!?」と言いました。

いえ、珍しいです。少なくともイギリスでは見ません!そう言って甥を納得させました。

パリの街並みには、ギリシャ神話がらみ(?)と思われる、建物の装飾がよく似合います。実際、とてもたくさん見かけました。

たとえば、これ。

シテ島 Île de la Cité で見かけた、古代ギリシャ風イルカ。

きれいに修復され続けている、世界遺産指定地域の古いアパルトマンの水樋。

ルーブル美術館 Musée du Louvre の、古代ローマの彫刻が窓際にずらっと陳列されている回廊風の展示室の柱の柱頭。

「コリント様式( ごちゃごちゃした葉っぱ飾りが特徴 ) 」かな、と思ったら、オスヤギに、サボテン!! マツの葉にマツボックリ、とルーブルのオリジナル作でした!

たくさんあった柱頭が全部違うデザイン!という手の込み方。クマや雄牛もありました。ライオンは・・・あったかな?

たしか、シュリ―館だったと思います。

いつか戻る機会があったら、じっくり見てみたいです。

植物園のそばで見かけた、雄牛の頭の並ぶ、「モニュメント」。

これは、地上に出ている地下鉄の駅の柱に見かけた、星座十二宮、のようです。

水瓶座、魚座、牡羊座、牡牛座の4星座しか見えませんが、ほかの柱を見て回ったら、4つずつ他の8つの星座のシンボルが見られたかもしれません。

植物園の中にある、付属の動物園のネコ科の動物館、「入口」

アールデコ調の素晴らしい浮彫が上に取り付けられています。

題材が、「原住民に捕獲された ヒョウかチーターかなにか」であるところに疑問もありますが・・・

内部。

ぐるっと回っておしまいには「出口」があります。

1920年代の終わりから、30年代にかけて建てられたと思われる、美しいアール・デコ様式の建物です。

内部の檻の中には動物はいませんでした。

動物たちは外の囲いに出て、暑さでだれていました。

180種類の動物が1,200匹いる、というこの植物園付属動物園 Ménagerie du Jardin des Plantes は、小ぢんまりした、親しみやすいつくりです。

1793年、フランス革命の際、王室や貴族からエキゾチックな動物を没収して 一般公開し始めたのが起源という、世界で2番目に古い動物園だそうです。

ゾウもキリンもライオンもゴリラもトラもいない、小規模な動物園です。

19世紀から20世紀の初頭に建てられた獣舎がほとんどすべて使われている、景観の美しく整った動物園です。

といっても、檻の向こうの狭いコンクリート床に動物が押し込められている伝統的な動物園と違って、広めの屋外運動施設が新設された、近代的な動物園でもあります。

植物園の、動物園がそばにあるのとは反対側の門を出たところにあった、噴水の彫刻。

これもギリシャ神話由来だと勝手に解釈します。

遠くてよく見えないのですが、女神とライオンの足下には、ワニやオットセイ(?)の他に、得体のしれない怪物たちの姿が彫刻されています。

下の部分が、ヘビかトカゲかよくわからない爬虫類の口から水が流れ出す仕掛けになっています。

イギリスの古い建物にもよく見られる、伝説上の怪物も実にたくさん、見かけました!

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

今日まで、飛び飛びに、「私が見てきたパリ」について、だらだらと紹介してきました。

ルーブルと、モンマルトル界隈の他に、観光名所は行かなかったのか?と疑問に思われた方もいるでしょう。

行きました!

・・・少なくとも写真ぐらいは撮りました。例えば・・・

ポン・ヌフ Pont Neuf。

セーヌ川の中州、シテ島 Île de la Cité のはしっこの細い部分をまたいでかけられている古い橋。

ポン・ヌフというのは、フランス語で「新しい橋」という意味だそうですが。

建った時に新しかったためでしょう。どの建造物も建った時は新しいはずですが・・・当時ポン・ヌフより古かった まわりの橋も全てが新しくかけなおされ、今ではパリで一番古い橋です。

1578年に建設が開始され、完成、開通されたのは1607年。

中世の名残の怖い顔がアーチの上に並びます。

ハクチョウたちの憩いの場。

ポン・ヌフからエッフェル塔 La tour Eiffel がみえました。

パリでいちばん有名な観光名所、エッフェル塔には行きませんでした。

地元のおじさんたちの釣りの名所がありました。

釣りのおじさんたちのお気に入りファッションは、迷彩柄のジャンパー。

森の中でのバードウォッチングなら納得ですが、セーヌの岸辺では目立ちまくっています。

どっちにしても、魚の警戒心を解くやくわりははたしていないような・・・

こうして、本題からずれていく・・・観光名所に戻ります。

シテ島にある、コンシェルジェリー Conciergerie。

入場料を払って、入りました!

行きたかったんです。

10世紀から、14世紀にかけて、王室の宮殿でした。

中世ムードたっぷりです。建物の大部分は、14世紀に建てられたそうです。

1370年に、王室が引っ越した後は、20世紀の初頭まで牢獄として使われていました。

半地下の大ホールは涼しくて快適。

シテ島界隈は、晴天の週末で ものすごい人出でしたが、観光名所のコンシェルジェリーはガラガラ。

このシブい史跡が、日本人の女性にものすごく人気があるんだそうです。なぜだかおわかりでしょうか。

(この時は日本人は私以外一人もいませんでした)

フランス革命末期の恐怖政治時代にギロチンで刑死した、ブルボン王朝最後の王妃マリー・アントワネットが囚人として2か月間収監されていたからです。

私たちの年齢の日本女性で、漫画、「ベルサイユのばら」を知らない人はいないのではないでしょうか。読んでいなくとも、ほとんどの人が話のあらすじぐらいは知っているはずです。

宝塚でもロングラン上演されましたね。

マリー・アントワネットは主要な登場人物の一人、彼女の悲劇の人生は少女だった頃の私たちの多くに強い印象を残しています。

多くの観光案内本や、観光ウェッブサイトには、再現されたマリー・アントワネットの独房の写真 が載っていて、非常に興味をそそります。

私が持ち歩いていた、ストックポートの図書館で借りてきた英語のポケット版観光案内にも、写真こそありませんでしたが 見どころとして ちゃんと記載がありました。

これ

↓

これ→

←これ

←これ芝居がかってますね。

(例によって、よそのブログから断りなしに勝手にお借りしました。)

実際に独房のあった場所は、現在マリー・アントワネット関係の資料展示室になっています。

蝋人形の再現独房は、実際とは違う場所に観光客の要望に応えて設置されたものだったようです。

でも、私はそれがどこだか、見つけられませんでした!

入場券売り場でもらった無料の館内案内のリーフレットにも記載がなかったし、もしかして、展示は、やめちゃったのでしょうか。

夫と息子と、義妹の家族と一緒に見学して回ったのですが、フランス革命の資料映像に夢中になった私を置いて、みな、いつの間にか別行動に・・・

4つの小グループに分かれた私たちの誰一人、「マリー・アントワネットの独房」を見ていません!

観光ブログ等に載っている、フランス革命時代 牢屋だった部分の写真には、ベッドに横たわった囚人のちゃちな蝋人形が写っていますが、私が行った時は、再現されたベッドと床のワラ以外なにもありませんでした。

ドアの内側が牢屋です。

どなたかご存知でしょうか。私が見落としたのでしょうか。

それともダサい蝋人形は史跡にふさわしくないとかで、すべて放擲されたとか?

実際と違う場所に設けられた、根拠の乏しい独房内再現シーンも取り払われている可能性、ありですね。

階段の下の看守の控室の再現はなかなか、うまくできています。

きもちわるい看守の蝋人形などがあったらぶち壊しだったかもしれません。

人間の髪の毛らしいものがかごに詰まってるし、はさみまで置いてあるのは、学芸員が詩心を発揮した演出かもしれません。

ギロチンにかける前に囚人の毛を刈り取ったという史実の再現・・・じゃあ、テーブルの上に置いてあるブタの貯金箱はなんでしょうか?(ランタンの横)

どなたか知っている方、教えてください。

前を通っただけの、パリのノートル・ダム大聖堂 Cathédrale Notre-Dame de Paris

12年前に入ったことがあります。もう一度機会があれば戻ってみたいと思っていました。

今回は、人がとても多かったことと、あまり、というかぜんぜん古い建物や史跡に興味がなく、特に宗教建築に拒絶反応を示す少年2人を連れて堂内の見学はまず、無理。

1163年に建設が開始され、最終的に竣工したのは1345年。

世界中の建築史学者が、「世界最高のゴシック建築」とたたえる、中世宗教建築の珠玉の傑作。

実は私、大好きなんです。中世の宗教建築、目がくらみそうなくらい好きです!

もう一度大聖堂を訪ねるためだけにでもパリに行きたいです。

パリで一番有名な観光スポットは、エッフェル塔。

じゃあ、二番目はなんでしょうか?

パリといえば、1;エッフェル塔、2;凱旋門 Arc de triomphe de l'Étoile です。

エッフェル塔は逃しましたが(あまり惜しくないです)凱旋門は、義妹のアパルトマンのすぐそばです。

行かずに済ませるわけにはいかず(私一人の判断、息子と甥とは 別行動、一駅手前のシャルル・ド・ゴール・エトワール Charles de Gaulle - Étoile 駅で降りて、夫と2人、見に行きました。

シャルル・ド・ゴール広場 Place Charles-de-Gaulle. から放射状に道路がひろがる真ん中にドカンと位置する、なかなか立派な建物です。

4つの「足」の部分に勇壮な軍神を中心としたドラマチックな彫刻がごちゃごちゃした感じで彫り込まれています。

ほかにも、ロマン派ふうの大げさな身振り手振りの戦闘シーンの浮彫がいっぱい。

ナポレオンの戦勝記念のモニュメントです。

フランス軍の戦没兵士を祀る廟でもあり、日本でいえば靖国神社のようなものかもしれません。

で、はっきり言って「これだけ?」

いえ、リッパでしたが。

地下鉄の駅から、道路に出ずに地下道を通って、凱旋門の屋上に登る入口に行けるようになっています。

地上に出る前に見た入場待ちの行列に並ぶ観光客のほとんどは中国人でした。

不思議なことに日本人は見かけませんでした。

階段をあがれば、すぐ凱旋門の下!

交通量の多いシャルル・ド・ゴール広場では道を横切ることはできません。

また、地下道にもどって、妹のアパルトマンのある地区に続くヴィクトル・ユーゴー通りそばに出る階段をあがりました。

凱旋門から見える、有名なシャンゼリーゼ通りには行きませんでした!

凱旋門の中央から延びる、幅が広く交通量の特に多い 大商業通り、写真で見るときれいです。

一度だけ歩いてみたという妹による「オックスフォード・ストリートにもっと人を増やして歩きにくくした場所」という表現を信用すると、行く気がぜんぜん起こらない場所です。

話のネタに行ってみてもよかったのですが。

実際、行ったことのある方で、「素敵だった、楽しかった、美しかった!」とおっしゃる方がいたら、本当にごめんなさい。行ったこともないのにこんなことを言って。

私も妹も人がいっぱいいるところが大嫌いなんです。ロンドンの目抜き通り、オックスフォード・ストリートも大嫌いです。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

パリのストリート・アート。

例えば、モンマルトル Montmartre の丘の周辺。

19世紀の末には芸術家たちが集まったコミューン、今は賑やかな観光地です。

↓9月8日の記事のリンクを貼りました。見てください。

パリ、その4、観光地、モンマルトルはパリを歩いた気分を満喫できるアートとキッチュの混成地!

似顔絵かきや、自分の作品を屋外で展示して売るアーティストでにぎわう観光名所、テルトル広場 Place du Tertre に面した、高級画廊、その裏口の写真です。

外壁の落書きを放置している鷹揚さ。

現代美術の展示をしている、個人経営の画廊です。

アクリルで型どりした、しわくちゃの実物大ジーンズのオブジェや、つぶした空き缶でモザイク表現したマイケル・ジャクソンの肖像画など、テアトル広場の観光客向け俗物アートに抵抗するかのようなオリジナルなコンセプトの展示でした。

ストリート・アートに通じるセンスがありました。

外壁の落書きにも理解がある?

画廊のすぐ前、下の道路に続く急な坂。

横の壁が、上手いの下手なの混在の、寄せ書きふう落書き発表会の場になっています。

特に注目したのが、石膏で型どりしたデスマスク風、「立体顔面オブジェの集合」

地下鉄の、ラマルク・コーランクール駅 Le Métro Lamarck-Caulaincourt。

モンマルトルの坂の下にあります。・・・・みえますか?

入り口上にくっついていたデスマスク風、「立体顔面オブジェの単体」

同じアーティストによる作品と思われます。

芸術家のコミューンの伝統を誇る、モンマルトル界隈の観光化というか、俗物化(・・・それはそれで、観光客として楽しめるのですが)に対する無名の若いアーティストたちによる、無言の抵抗…と、ロマンチックに解釈することもできるかもしれません。

少なくとも、茶化し半分、注目を集めたい気分も少しあると思うんです。ゲリラ的に自然発生した彼らの「制作発表」テルトル広場で売られている、パリの名所風景や、お花やネコなど観光客のお土産用の絵よりもずうっと興味深く、見ごたえがありました。

でも、観光地なのに、いいんでしょうか、落書き・・・?

とにかく、とてもたくさん見かけました。なかなか茶目っ気のある、センスのいい落書きが多かったんです。

ほんの一例・・・です。

ハンガーが壁の外にかかっているのは・・・?

映画「アメリ」に登場する、コリニョン食料品店の店頭シーンの撮影に使われた店、Au Marché de la Butte の向かいに見かけた謎の生物の絵。

遠くて見にくいですね。

ほかにも、モンマルトル界隈には、人体に動物の顔、爬虫類に犬の顔を付けた謎の生物の想像力あふれる落書きが多数見られました。

モンマルトル周辺の衝動的な落書きと違って、組織的に、手間をかけて制作された、一連の 小さなモザイク作品も見かけました。

セーヌ川の中州、シテ島 Île de la Cité で見かけた、古い通り名を挟むこの上のペアはいったい何でしょう?

パリじゅう、いたるところに数限りなく刻印された、現代社会のアイコン的イメージ。

シテ島をまたぐ、パリでいちばん古い橋、ポン・ヌフ Pont Neuf。

セーヌ河岸一帯は世界遺産指定地域です。ポン・ヌフも対象物件。

いいのか・・・?

これは、ピクセルが細かいですね。

私たちが滞在した、夫の妹のアパルトマンのすぐそば、中庭に噴水のある豪華なホテルの外壁に取り付けられていました。

ほかと違って、あまり高くない位置にあったので よく見たら、どうやらセメントで陶器のタイルが張り付けてあるようです。

ほんとうに、いいのか・・・?

建物の持ち主や、観光局(文化遺産保存協会?)に断ってとりつけられたとは思えないのですが・・・

ほかにもものすごく、たくさんありましたよ。

パリは、すべてが文化遺産のような街並みです。

マンチェスターのような、プロのアーティストに町が依頼して描かせた、落書き風、ミューラル(壁画)のような大作は見かけませんでした。

パリにはそういえば、マンチェスターではおなじみの、取り壊された古い建物の隣のむき出しのレンガ壁、閉店して久しい、空き店舗のとじられたままのシャッターが並ぶ景気の悪い通り、などというものがないからかもしれません。

パリ市内と空港を結ぶ在来線の線路沿いのレンガ壁には途切れることなく、独自の書体の「タギング」が見られました。

世界中どこの都市でも見られる、主張や名前などをスプレーで殴り書きした、若者たちのうっ憤のはけ口、景観破壊行為です。

昔(私が高校生だった頃です!今でもありますか)、暴走族が「XX参上!」と書き残していった、日本のナワバリ主張行為に通じるかもしれません。

ストリートアートは、明らかにそれとは一線を画しています。

ストリート・アートではありませんが、モンマルトルのアート小物?屋のショーウィンドウで見かけた、石膏の、エジプシャン・キャットのおきもの。

このポーズは、何?

この店は、観光地のただなかにあって、夏季休暇閉店していました!

フランスの、高圧電流に注意を呼び掛ける警告標識。

イギリスのに負けず劣らず、怖い!わかりやすい!

服を着ているところにも 注目です。

比較用:イギリスの標準版、高圧電流警告表示。

もう死んじゃってますね。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

例えば、モンマルトル Montmartre の丘の周辺。

19世紀の末には芸術家たちが集まったコミューン、今は賑やかな観光地です。

↓9月8日の記事のリンクを貼りました。見てください。

パリ、その4、観光地、モンマルトルはパリを歩いた気分を満喫できるアートとキッチュの混成地!

似顔絵かきや、自分の作品を屋外で展示して売るアーティストでにぎわう観光名所、テルトル広場 Place du Tertre に面した、高級画廊、その裏口の写真です。

外壁の落書きを放置している鷹揚さ。

現代美術の展示をしている、個人経営の画廊です。

アクリルで型どりした、しわくちゃの実物大ジーンズのオブジェや、つぶした空き缶でモザイク表現したマイケル・ジャクソンの肖像画など、テアトル広場の観光客向け俗物アートに抵抗するかのようなオリジナルなコンセプトの展示でした。

ストリート・アートに通じるセンスがありました。

外壁の落書きにも理解がある?

画廊のすぐ前、下の道路に続く急な坂。

横の壁が、上手いの下手なの混在の、寄せ書きふう落書き発表会の場になっています。

特に注目したのが、石膏で型どりしたデスマスク風、「立体顔面オブジェの集合」

地下鉄の、ラマルク・コーランクール駅 Le Métro Lamarck-Caulaincourt。

モンマルトルの坂の下にあります。・・・・みえますか?

入り口上にくっついていたデスマスク風、「立体顔面オブジェの単体」

同じアーティストによる作品と思われます。

芸術家のコミューンの伝統を誇る、モンマルトル界隈の観光化というか、俗物化(・・・それはそれで、観光客として楽しめるのですが)に対する無名の若いアーティストたちによる、無言の抵抗…と、ロマンチックに解釈することもできるかもしれません。

少なくとも、茶化し半分、注目を集めたい気分も少しあると思うんです。ゲリラ的に自然発生した彼らの「制作発表」テルトル広場で売られている、パリの名所風景や、お花やネコなど観光客のお土産用の絵よりもずうっと興味深く、見ごたえがありました。

でも、観光地なのに、いいんでしょうか、落書き・・・?

とにかく、とてもたくさん見かけました。なかなか茶目っ気のある、センスのいい落書きが多かったんです。

ほんの一例・・・です。

ハンガーが壁の外にかかっているのは・・・?

映画「アメリ」に登場する、コリニョン食料品店の店頭シーンの撮影に使われた店、Au Marché de la Butte の向かいに見かけた謎の生物の絵。

遠くて見にくいですね。

ほかにも、モンマルトル界隈には、人体に動物の顔、爬虫類に犬の顔を付けた謎の生物の想像力あふれる落書きが多数見られました。

モンマルトル周辺の衝動的な落書きと違って、組織的に、手間をかけて制作された、一連の 小さなモザイク作品も見かけました。

セーヌ川の中州、シテ島 Île de la Cité で見かけた、古い通り名を挟むこの上のペアはいったい何でしょう?

パリじゅう、いたるところに数限りなく刻印された、現代社会のアイコン的イメージ。

シテ島をまたぐ、パリでいちばん古い橋、ポン・ヌフ Pont Neuf。

セーヌ河岸一帯は世界遺産指定地域です。ポン・ヌフも対象物件。

いいのか・・・?

これは、ピクセルが細かいですね。

私たちが滞在した、夫の妹のアパルトマンのすぐそば、中庭に噴水のある豪華なホテルの外壁に取り付けられていました。

ほかと違って、あまり高くない位置にあったので よく見たら、どうやらセメントで陶器のタイルが張り付けてあるようです。

ほんとうに、いいのか・・・?

建物の持ち主や、観光局(文化遺産保存協会?)に断ってとりつけられたとは思えないのですが・・・

ほかにもものすごく、たくさんありましたよ。

パリは、すべてが文化遺産のような街並みです。

マンチェスターのような、プロのアーティストに町が依頼して描かせた、落書き風、ミューラル(壁画)のような大作は見かけませんでした。

パリにはそういえば、マンチェスターではおなじみの、取り壊された古い建物の隣のむき出しのレンガ壁、閉店して久しい、空き店舗のとじられたままのシャッターが並ぶ景気の悪い通り、などというものがないからかもしれません。

パリ市内と空港を結ぶ在来線の線路沿いのレンガ壁には途切れることなく、独自の書体の「タギング」が見られました。

世界中どこの都市でも見られる、主張や名前などをスプレーで殴り書きした、若者たちのうっ憤のはけ口、景観破壊行為です。

昔(私が高校生だった頃です!今でもありますか)、暴走族が「XX参上!」と書き残していった、日本のナワバリ主張行為に通じるかもしれません。

ストリートアートは、明らかにそれとは一線を画しています。

ストリート・アートではありませんが、モンマルトルのアート小物?屋のショーウィンドウで見かけた、石膏の、エジプシャン・キャットのおきもの。

このポーズは、何?

この店は、観光地のただなかにあって、夏季休暇閉店していました!

フランスの、高圧電流に注意を呼び掛ける警告標識。

イギリスのに負けず劣らず、怖い!わかりやすい!

服を着ているところにも 注目です。

比較用:イギリスの標準版、高圧電流警告表示。

もう死んじゃってますね。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

もと、ガス灯であったと思われる、古い街灯。シテ島で。

もと、ガス灯であったと思われる、古い街灯。シテ島で。

交通信号がくっついています。

その下に歩行者に横断を促す箱型の信号があります。

その下のかわいいのは、自転車、モーターバイク用(?)…止まる位置の、目の高さにあります。

あ、そうそう、フランスは、イギリス、日本と違って右側運転なのでした。

道を渡る時つい、習慣で右側ばっかり見てしまいます。

イギリスには、こんな多機能(しかもローテク)街灯はありません。日本には…ありそうですね。

パリ北駅 Gare du Nord の外にあった、インスタレーション・芸術作品。

パリ北駅 Gare du Nord の外にあった、インスタレーション・芸術作品。

帰国して調べました。

Leandro Erlich 作 Maison Fond (家の土台?)地球温暖化の影響で一階が溶けちゃったんだそうです。2階も危ない。

パリのアパルトマンの大きな窓に取り付けられた、すりガラス。

パリのアパルトマンの大きな窓に取り付けられた、すりガラス。

防犯用、安全対策用。

一階なので、模様入りのすりガラスで プライバシーを守る機能もありそうです。

風雅な竹の柄でした。(浴衣の柄みたいですね)内側にはわざわざ竹が植えられた植木鉢がおいてありました。

シテ島のおしゃれな商店街の上階のアパルトマンの窓に並んだ、コニファー(もみの木の一種)の半分やけくそ、美的な配置。

シテ島のおしゃれな商店街の上階のアパルトマンの窓に並んだ、コニファー(もみの木の一種)の半分やけくそ、美的な配置。

緑の元気な植木と、枯らしちゃった茶色いのがバランスよく交互に並べてあります。

セーヌ河岸の悲しい立ち木。

セーヌ河岸の悲しい立ち木。

目がたくさん、恨みがましい目、泣きぬれた目・・・中でもひときわ大きな目からは涙が大きく一筋流れています。

曲がった家。

曲がった家。

シテ島には窓等が、地面や屋根の線と並行でない家がとてもたくさんありました。

窓モドキも多数。

窓モドキも多数。

イギリスのバースなどの整然とした都市計画に基づいて建てられた端正な住宅群とは違って、いびつでユニークな形の古い建物がごちゃごちゃ並ぶ、シテ島界隈では、窓モドキ、目立ちません。

天下の悪法、窓税は イギリスだけではなく、フランスでも施行されていたのです!

詳しくは、バースの窓モドキについて書いた以前の記事をお読みください。リンクを下に貼りました。↓

窓もどき!天下の悪法、窓税が作り出したへんてこりんな建物の数々 バース 10

移動は、ほとんど地下鉄で。ロンドン、東京と同じで、路線さえ把握すれば、行先のすぐそばまの駅まで確実に迷わずにつれてってくれます。

のってすぐの場所にある、いっぺんにたくさんの人が摑まることのできる鉄棒。

のってすぐの場所にある、いっぺんにたくさんの人が摑まることのできる鉄棒。

ここで団子状、というか、腕がデイジーの花弁のように伸びて人が かたまっちゃうと、奥へ入って席を探す人の邪魔になるんです。

パリでは混乱も不満も起きてないようなので、まあ いいんでしょう。

駅のホーム内の巨大なポスター。

駅のホーム内の巨大なポスター。

金の額に縁どられ豪華絢爛。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

パリ旅行記、今日で4回目です。

8月の第3月曜日は、バンク・ホリデー bank holiday、イギリスの公休日でした。

フランスは、平日運行ですが、イギリス大使館勤めの夫の妹はイギリス運行でお休みで、私たちのパリ観光に同行してくれました。

私が選んだ、お上りさん定番ルート、モンマルトル Montmartre めぐり!

出発点の、ムーラン・ルージュ Moulin Rouge。

メトロ(地下鉄)のBlanche 駅のすぐそばの赤い風車!

1889年にオープンした、世界一有名なキャバレー!

画家、ロートレックも通いつめてインスピレーションを得たというパリの名所!

ネオンに輝く看板と風車が夜空に映える、夜景写真がパリの観光ポスターなどでおなじみですが・・・

白日の下、そばで見るとけばけばしくて・・・安っぽいですね。

アメリカ人の団体観光客は、道を渡って、反対側から全景の写真を撮っていました。

昼間はしまっている、切符売り場上面をかざる、1920年代ふうの壁画が魅力的でした。

ストックポートの図書館で借りてきた、持って歩くのが照れくさいポケット版「パリ観光案内」本のおすすめ、モンマルトル散策コースを歩きます。

イギリスでも大人気だった、フランス映画「アメリ Le Fabouleux Destin d' Amelie Poulain 英語題 Amelie」の撮影に使われたスポットが集中的に点在する地域でもあります。

アメリ関連のめぼしい物件は観光案内本のおすすめコースでもカバーされています。

実は私はこの映画が大好きで、何回も見ているので、興味津々、ミーハー精神まる出しでした。

パリに住む義理の妹は、「アメリ―」が大嫌いなんだそうです。

「甘ったるしくて、恥ずかしくて正視に堪えない。美しい映像で理想化されたパリ生活の描写にうんざりしているパリの住人もいる」と言っていました。

目から、ウロコです。

現地の人にはそれなりの言い分があるのでしょう。

パリに住んでいない私は客観的に評価することができます。表現がきめ細やかな、良い映画です。

映画を見ていない方、ごめんなさい。

「パリ観光案内」の、「ウエイトレス、アメリ―の勤務先、カフェ・デ・デュ・ムーラン Café des Deux Moulins 」の解説を読み上げていたら夫が「のどが渇いたから、コーヒーを飲む」と宣言。入っちゃいました。

イギリスで出版された観光案内にのっているぐらいの観光名所のはずですが、客筋は意外なことに常連と観光客の割合が半々程度。

私たち 大人3人はエスプレッソのお湯割り(アメリカ―ノ)コーヒー、うちの息子はクレープ、甥はホットチョコレートを注文しました。

アールデコ調の装飾が丁寧に保存されています。

夫が写真を撮ってやるというので記念撮影までしちゃいました。

アメリカ人団体観光客のガイドが、店の外で映画に関する案内を述べているのが中まで聞こえてきます。

デュ・ムーランのある、Rue Lepic という通り の急な坂を上がる途中で、19世紀の風車を発見。

ガイド本によれば、18世紀から19世紀までこのあたり一帯、製粉業が盛んで、風車がいっぱいあったんだそうです。現在残っているのはたったの二つ。

もう一つは、見つかりませんでした。

映画、アメリ―の舞台になったカフェ、世界的に有名なキャバレーの「ムーラン(風車)」という名前はここから由来しています。

さて、モンマルトルの丘のてっぺん近く、ものすごい規模の観光地ぶり、俗物ぶりの写真を撮らなかったのが悔やまれます!

ここら辺・・・

上は「窓モドキ」にひかれて撮った写真です。

お土産物屋がいっぱい!!

観光客もいっぱい!これがまさかの、呼び込みまで!

大賑わいのテルトル広場、Place du Tertre(ピカソの住んだアパートがあったはずですが、どれかわかりませんでした)では、似顔絵かきが画架を立てて軒並み店開きしていました。話に聞いていた通りです。

モンマルトルの芸術家のコミューンといえば、ユトリロ、ピカソ、デュフィ、ロートレックなど世紀末、20世紀の画壇を代表する大画伯たちが青年時代研鑽を積んだ、アーティスト志望者の夢の天地!みたいなイメージがあったのですが・・・

ざっと見たところ、似顔絵かきや、自作の油絵や水彩の作品(パリの風景画多し)を並べて売っている「アーティスト」たちの多くは中年あるいは初老の男女、ほぼ全員、英語がペラペラなのも興ざめです。

作風は・・・あ、みんなプロです。下手ではないのですが・・・私が学生だったバブルの頃の東京、銀座あたりで、ガイジンが道に並べて売っていた みな同じ画風に見えた油絵みたいなセンスの作品が多かったように思います。

あるいは、うまいのか下手なのか判別のつかない抽象画。

一人ひとりのポートフォーリオを丁寧に見たわけでは、ありません。

もしかしたら、個性あふれる掘り出し物の才能を見落としたかもしれません!

しかし、あの、今や観光のメッカであるモンマルトルの丘の上で画家をやっていると俗物風にさらされて才能のある画家まで画家としての格を下げるのではないかと心配になります。

モンマルトルの丘のてっぺん、サクレ・クール Sacré-Cœur。

白亜のバジリカ大寺院、見栄えがします。

モンマルトルの華。

すごい人だかりです。

私が入りたそうな物件だと、夫も妹も予測していたようですが、実はあまりお呼びじゃないんです。

1875年に設計施工開始、完成は1919年。

ニセ中世建築にはあまり興味がわきません。

並ばなくていいのならちょっと入ってみてもよかったのですが。並ぶのと、人がいっぱいの建物に入るのはかなり躊躇します。

暑かったし。

夫も妹も、これが20世紀の建築だとは信じないので、また「パリ観光案内」本の登場です。読み上げて納得させました。

冷房の効いたモダン画廊で一息ついて、坂を下る。

パリじゅう、ダリの顔写真アップのポスターがいっぱい貼られていました。

ダリの展覧会はモンマルトルの丘の上の美術館でやっていたのでした。

シュールレアリズムの巨匠、ダリもモンマルトルに持って来られると通俗イメージに転落。

この界隈の、美術史を売り物にした観光化があまりにもすごかったので・・・

観光化されたアートのメッカには興ざめですが、いたるところに、ゲリラ的発生と思われる控えめ自己主張をしているストリート・アートが見られたのは、儲けものでした!

改めて記事にしてみたいと思います。

ユトリロが描いて有名になったピンクの家。

その向かい、19世紀の終わりに芸術家たちが集まったというキャバレー(歌と踊りが楽しめる居酒屋)ラパン・アジル Lapin Agile 。

建物の外に、かわいいうさぎの看板がかかっていたので、写真に撮ったのですが 光が反射して、うまく写りませんでした。

観光ウェッブサイトから勝手に借りて転写します。

お鍋ではねているラパン・アジル lapin agile(ぴょんぴょんうさぎ)

「パリ観光案内」本、読み上げタイムです。

常連客のアンドレ・ジルという画家がダジャレで描いた、ラパン・ア・ジル lapin a Gill(ジルのうさぎ)がぴょんぴょんはねている油絵がこの店の名前の由来だそうです。

店内に飾られていた、ジルのオリジナルの油絵は盗まれて消失。現在かかっている看板絵は、20世紀になって同じ趣向で描かれた、復刻だそうです。

モンマルトルは坂の町、階段が多いんです。

またまた、映画を見ていない方、ごめんなさい。

「アメリ―の住むアパートの一階にある」という設定になっている、コリニョン食料品店の、店先のロケに使われたオウ・マルシェ・ドゥ・ラ・ビュット Au Marche de la Butte 。

屋号の上に Maison Collignon (コリニョンの家)という看板も出ています。

お店の人は撮影に使われたのがよっぽどうれしかったのに違いありません。

横のガラス窓にぎっしりと撮影中のスナップ写真や、映画に関する新聞記事の切り抜きが張り付けてありました。

カフェ・デ・デュ・ムーラン の前を再びとおって、モンマルトルのふもとの、ムーラン・ルージュのある通りに降りてきました。

この通り、Boulevard de Clichy はセックス・ショップがずらあっと並ぶエッチな商店街として知られています。

それにしても、何十とある店すべての店名が、わかりやすい英語です。直接的すぎませんか。

フランス語でひねりのきいた、扇情的なあるいはお下劣な店名は思いつかなかったのでしょうか。

フランスのこの業界ではわかりやすい英語店名に、客をそそる何かしらの効果が期待されているのかもしれません。

日本でフランス語の店名が高級感をかもしだす効果を期待されているように・・・(?)

芸術のメッカ、というよりは、猥雑でキッチュで・・・パリの町なかを歩いた!という実感がたっぷりの楽しい一日でした。

イギリスに帰国してから、夫が「アメリ」を見てみたい、と言いだしたので、DVDを引っ張り出してきていっしょに見ました。

「センティメンタルな」映画は勘弁してほしい といつも言っている夫も、初めて見た後に、良い映画だと評価しました。

8月の第3月曜日は、バンク・ホリデー bank holiday、イギリスの公休日でした。

フランスは、平日運行ですが、イギリス大使館勤めの夫の妹はイギリス運行でお休みで、私たちのパリ観光に同行してくれました。

私が選んだ、お上りさん定番ルート、モンマルトル Montmartre めぐり!

出発点の、ムーラン・ルージュ Moulin Rouge。

メトロ(地下鉄)のBlanche 駅のすぐそばの赤い風車!

1889年にオープンした、世界一有名なキャバレー!

画家、ロートレックも通いつめてインスピレーションを得たというパリの名所!

ネオンに輝く看板と風車が夜空に映える、夜景写真がパリの観光ポスターなどでおなじみですが・・・

白日の下、そばで見るとけばけばしくて・・・安っぽいですね。

アメリカ人の団体観光客は、道を渡って、反対側から全景の写真を撮っていました。

昼間はしまっている、切符売り場上面をかざる、1920年代ふうの壁画が魅力的でした。

ストックポートの図書館で借りてきた、持って歩くのが照れくさいポケット版「パリ観光案内」本のおすすめ、モンマルトル散策コースを歩きます。

イギリスでも大人気だった、フランス映画「アメリ Le Fabouleux Destin d' Amelie Poulain 英語題 Amelie」の撮影に使われたスポットが集中的に点在する地域でもあります。

アメリ関連のめぼしい物件は観光案内本のおすすめコースでもカバーされています。

実は私はこの映画が大好きで、何回も見ているので、興味津々、ミーハー精神まる出しでした。

パリに住む義理の妹は、「アメリ―」が大嫌いなんだそうです。

「甘ったるしくて、恥ずかしくて正視に堪えない。美しい映像で理想化されたパリ生活の描写にうんざりしているパリの住人もいる」と言っていました。

目から、ウロコです。

現地の人にはそれなりの言い分があるのでしょう。

パリに住んでいない私は客観的に評価することができます。表現がきめ細やかな、良い映画です。

映画を見ていない方、ごめんなさい。

「パリ観光案内」の、「ウエイトレス、アメリ―の勤務先、カフェ・デ・デュ・ムーラン Café des Deux Moulins 」の解説を読み上げていたら夫が「のどが渇いたから、コーヒーを飲む」と宣言。入っちゃいました。

イギリスで出版された観光案内にのっているぐらいの観光名所のはずですが、客筋は意外なことに常連と観光客の割合が半々程度。

私たち 大人3人はエスプレッソのお湯割り(アメリカ―ノ)コーヒー、うちの息子はクレープ、甥はホットチョコレートを注文しました。

アールデコ調の装飾が丁寧に保存されています。

夫が写真を撮ってやるというので記念撮影までしちゃいました。

アメリカ人団体観光客のガイドが、店の外で映画に関する案内を述べているのが中まで聞こえてきます。

デュ・ムーランのある、Rue Lepic という通り の急な坂を上がる途中で、19世紀の風車を発見。

ガイド本によれば、18世紀から19世紀までこのあたり一帯、製粉業が盛んで、風車がいっぱいあったんだそうです。現在残っているのはたったの二つ。

もう一つは、見つかりませんでした。

映画、アメリ―の舞台になったカフェ、世界的に有名なキャバレーの「ムーラン(風車)」という名前はここから由来しています。

さて、モンマルトルの丘のてっぺん近く、ものすごい規模の観光地ぶり、俗物ぶりの写真を撮らなかったのが悔やまれます!

ここら辺・・・

上は「窓モドキ」にひかれて撮った写真です。

お土産物屋がいっぱい!!

観光客もいっぱい!これがまさかの、呼び込みまで!

大賑わいのテルトル広場、Place du Tertre(ピカソの住んだアパートがあったはずですが、どれかわかりませんでした)では、似顔絵かきが画架を立てて軒並み店開きしていました。話に聞いていた通りです。

モンマルトルの芸術家のコミューンといえば、ユトリロ、ピカソ、デュフィ、ロートレックなど世紀末、20世紀の画壇を代表する大画伯たちが青年時代研鑽を積んだ、アーティスト志望者の夢の天地!みたいなイメージがあったのですが・・・

ざっと見たところ、似顔絵かきや、自作の油絵や水彩の作品(パリの風景画多し)を並べて売っている「アーティスト」たちの多くは中年あるいは初老の男女、ほぼ全員、英語がペラペラなのも興ざめです。

作風は・・・あ、みんなプロです。下手ではないのですが・・・私が学生だったバブルの頃の東京、銀座あたりで、ガイジンが道に並べて売っていた みな同じ画風に見えた油絵みたいなセンスの作品が多かったように思います。

あるいは、うまいのか下手なのか判別のつかない抽象画。

一人ひとりのポートフォーリオを丁寧に見たわけでは、ありません。

もしかしたら、個性あふれる掘り出し物の才能を見落としたかもしれません!

しかし、あの、今や観光のメッカであるモンマルトルの丘の上で画家をやっていると俗物風にさらされて才能のある画家まで画家としての格を下げるのではないかと心配になります。

モンマルトルの丘のてっぺん、サクレ・クール Sacré-Cœur。

白亜のバジリカ大寺院、見栄えがします。

モンマルトルの華。

すごい人だかりです。

私が入りたそうな物件だと、夫も妹も予測していたようですが、実はあまりお呼びじゃないんです。

1875年に設計施工開始、完成は1919年。

ニセ中世建築にはあまり興味がわきません。

並ばなくていいのならちょっと入ってみてもよかったのですが。並ぶのと、人がいっぱいの建物に入るのはかなり躊躇します。

暑かったし。

夫も妹も、これが20世紀の建築だとは信じないので、また「パリ観光案内」本の登場です。読み上げて納得させました。

冷房の効いたモダン画廊で一息ついて、坂を下る。

パリじゅう、ダリの顔写真アップのポスターがいっぱい貼られていました。

ダリの展覧会はモンマルトルの丘の上の美術館でやっていたのでした。

シュールレアリズムの巨匠、ダリもモンマルトルに持って来られると通俗イメージに転落。

この界隈の、美術史を売り物にした観光化があまりにもすごかったので・・・

観光化されたアートのメッカには興ざめですが、いたるところに、ゲリラ的発生と思われる控えめ自己主張をしているストリート・アートが見られたのは、儲けものでした!

改めて記事にしてみたいと思います。

ユトリロが描いて有名になったピンクの家。

その向かい、19世紀の終わりに芸術家たちが集まったというキャバレー(歌と踊りが楽しめる居酒屋)ラパン・アジル Lapin Agile 。

建物の外に、かわいいうさぎの看板がかかっていたので、写真に撮ったのですが 光が反射して、うまく写りませんでした。

観光ウェッブサイトから勝手に借りて転写します。

お鍋ではねているラパン・アジル lapin agile(ぴょんぴょんうさぎ)

「パリ観光案内」本、読み上げタイムです。

常連客のアンドレ・ジルという画家がダジャレで描いた、ラパン・ア・ジル lapin a Gill(ジルのうさぎ)がぴょんぴょんはねている油絵がこの店の名前の由来だそうです。

店内に飾られていた、ジルのオリジナルの油絵は盗まれて消失。現在かかっている看板絵は、20世紀になって同じ趣向で描かれた、復刻だそうです。

モンマルトルは坂の町、階段が多いんです。

またまた、映画を見ていない方、ごめんなさい。

「アメリ―の住むアパートの一階にある」という設定になっている、コリニョン食料品店の、店先のロケに使われたオウ・マルシェ・ドゥ・ラ・ビュット Au Marche de la Butte 。

屋号の上に Maison Collignon (コリニョンの家)という看板も出ています。

お店の人は撮影に使われたのがよっぽどうれしかったのに違いありません。

横のガラス窓にぎっしりと撮影中のスナップ写真や、映画に関する新聞記事の切り抜きが張り付けてありました。

カフェ・デ・デュ・ムーラン の前を再びとおって、モンマルトルのふもとの、ムーラン・ルージュのある通りに降りてきました。

この通り、Boulevard de Clichy はセックス・ショップがずらあっと並ぶエッチな商店街として知られています。

それにしても、何十とある店すべての店名が、わかりやすい英語です。直接的すぎませんか。

フランス語でひねりのきいた、扇情的なあるいはお下劣な店名は思いつかなかったのでしょうか。

フランスのこの業界ではわかりやすい英語店名に、客をそそる何かしらの効果が期待されているのかもしれません。

日本でフランス語の店名が高級感をかもしだす効果を期待されているように・・・(?)

芸術のメッカ、というよりは、猥雑でキッチュで・・・パリの町なかを歩いた!という実感がたっぷりの楽しい一日でした。

イギリスに帰国してから、夫が「アメリ」を見てみたい、と言いだしたので、DVDを引っ張り出してきていっしょに見ました。

「センティメンタルな」映画は勘弁してほしい といつも言っている夫も、初めて見た後に、良い映画だと評価しました。

ブローニュの森 Bois de Boulogne 、パリの観光名所ではないかもしれませんが、名前は日本人にもよく知られているはずです。。

凱旋門から歩いて20分ぐらいの町はずれに、広大な森の東の端が位置します。

いくつもの小さな公園、子供遊園地、バラ園、有名なロンシャン競馬場、レストラン、カフェ、劇場、ボート池、スポーツ施設を有する、846キロ㎡の、広大な植林地の集合体です。

ルイ・ヴィトン財団現代美術館 Foundation Louis Vuitton も、この公園内にあります。

Bois (ボワ)は林のことです。木の密度が低く、多くが植林だということなので、「ブローニュの林」と呼んだ方が正しいのかもしれません。

でも日本人には、「森」のほうがロマンチックに響きますね。

公園内を道路と バスの路線が通っています。

街歩きを一休みの日曜に、子供たちをアパルトマンにおいて、散策してみました。

イギリスでは見かけない、屋外のバナナの木、しかもかわいいバナナがなっています!

私たちが滞在した、夫の妹の家から徒歩約10分。

妹は ほぼ毎週末、公園をジョギングするそうです。

子供たちを乗せる、異常なほどおとなしいポニーたち。

ポニーを貸し出している持ち主ではなく、親が、子供を乗せたポニーを引いて歩いてました。

ブローニュの森に関する、ダークな話題です。

その1;

ブローニュの森は、昔から男娼が跋扈するエリアとして非常に有名なのだそうです!英語のガイドブックにも ちゃんとそう書いてあります。

近年は東欧から出稼ぎの若い女性やとんでもなく太った女性やものすごい厚化粧のおばさん娼婦もかなりたくさんいるそうで、いろいろな需要にこたえているようです。

街なかで営業するには仲間と仕事場であるアパートを借りたり、いろいろ、物入りなのだそうです。

その点、森での営業は身一つで始められて気軽そうですが、巡回しているピンプ(元締め)にボディーガードを頼まなくてはならずピンハネがあるのだそうです。

妹も、朝のジョギング中にそれほど深くない森の中での接客を森の外からなんどか目撃しているそうです。

フランスでは、売春は違法ではなく、買春が違法なのだとか。よくわかりません。取り締まりは難しいそうです。

さすがに日中、しかも天気の良い日曜日にそれらの人たちを見かけることはありませんでしたが、道に迷って(!)公園エリアを外れた場所をうろうろしている時、道路沿いにずらっと並んで座っている、超ミニスカートの若い女性を数人見かけました。

あ、あれが?と興奮したのですが、夫に言わせれば、客引き中の売春婦は絶対に座らない、とのこと・・・

休憩中だったのかもしれません。

その2;

パリ人肉(食)事件、おぼえていますか。(年がばれますね)ブローニュの森に関する情報を日本語でグーグル検索していたら、見つけました。

1981年、パリに留学中の日本人学生がオランダ人女子学生を殺害し、死体の肉を食べたというおぞましい事件です。

犯人は解体した死体をどこかの公園に捨てたところを逮捕された、というおぼろげな事件についての記憶がありました。

その公園というのが「ブローニュの森」だそうです!

死体の詰まったトランク2個を池に捨てようとしていたところ、地元の人に見とがめられ、トランクを置いて立ち去ったそうです。

不審に思った人たちがあけてみて、ばらばら死体を発見。

まだ明るい真夏の夜8時、トランク2個を重そうに下げた小柄な東洋人の姿は散策中のたくさんの人に目撃されていて、翌日逮捕されたそうです。

とにかく、広くて、天気の良い(暑い!気温は30℃)日曜の午前中、2時間ほど散歩したのはパリの町よりの、森の東端のみ。

人口の小川沿いに東端部に点在する小さな公園いくつかを回りました。

よく手入れされた花壇がとてもきれい。

ジョギングする人がとてもたくさんいました。

グループで走る人を多く見かけたのは、仲良し同士、励ましあってモチベーションを上げるとともに安全のため、でもあると思います。

人がいっぱいの天気の良い日曜の午後の、森の外側、公園部分にはもちろん何の危険もありませんが、ウィークディの朝、夕、出勤前、帰宅後の一人ジョギングはこわそうです。

普段から誘い合って走りに来る仲間かもしれません。

妹は、ピンプらしい人に鉢合わせして怖い思いをすること数回、木の濃く茂る場所は避けて走っているようです。

でも、道路に出てしまってはせっかくの膝の衝撃を和らげる、小枝や木の葉の散るやわらかい土の林道ランニングの意味がなくなります。

暴行、強奪などの危険があるというわけではありませんが、この市民の憩いの公園、市民ランナーお気に入りのフィールド・ランニングコースが、ドラッグ、売春、変態セックスなど退廃、無法行為の牙城であることを忘れてはなりません!

パリ人肉事件の日本人元留学生は不起訴、無罪になって、フランスの精神病院に入院、2年後、人知れず強制送還され、日本の精神病院に移送され、数年で退院したらしいというのは、日本にいたころからきいていました。

その後、すっかり忘れていましたが、ついでにグーグルして、ショッキングな事実を知りました。

退院後、小説や犯罪学の論文や、人肉食を扱った漫画まで書いたりワイドショーや、生活に困ってアダルトビデオに出演したり、絵を描いて展覧会を開いたり、ちょっとした有名人になっていたのですね。

人知れずひっそり生活しているのだろうと思っていたのに。

普通、殺人行為がマスコミで面白おかしく取り上げられることは絶対ないはずなのに、事件の猟奇性のために、必要以上の注目を浴びていたようです。

生活苦、「無罪」になったというものの、世間の注目から逃れられなかったという本人の事情等を考慮しても、人肉食というおぞましい過去を売り物にしてマスコミに登場し続けていた行為に納得できません。

殺人者本人の、人肉食をテーマにした漫画の執筆、出版が実現するなど、国際的に問題になってもおかしくないかもしれません。

若い女性、それも外国人留学生が殺されるという、国際的にも衝撃的な事件だったはずです。

遺族が彼の動向を身近に目にすることができる日本の人が被害者だったなら、こんな現象は起きていないはずです。

この事件の被害者の家族がまだオランダにいるでしょう?!

パリともブローニュの森とも全然関係ないことですが、気になったので書かせてもらいました。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

凱旋門から歩いて20分ぐらいの町はずれに、広大な森の東の端が位置します。

いくつもの小さな公園、子供遊園地、バラ園、有名なロンシャン競馬場、レストラン、カフェ、劇場、ボート池、スポーツ施設を有する、846キロ㎡の、広大な植林地の集合体です。

ルイ・ヴィトン財団現代美術館 Foundation Louis Vuitton も、この公園内にあります。

Bois (ボワ)は林のことです。木の密度が低く、多くが植林だということなので、「ブローニュの林」と呼んだ方が正しいのかもしれません。

でも日本人には、「森」のほうがロマンチックに響きますね。

公園内を道路と バスの路線が通っています。

街歩きを一休みの日曜に、子供たちをアパルトマンにおいて、散策してみました。

イギリスでは見かけない、屋外のバナナの木、しかもかわいいバナナがなっています!

私たちが滞在した、夫の妹の家から徒歩約10分。

妹は ほぼ毎週末、公園をジョギングするそうです。

子供たちを乗せる、異常なほどおとなしいポニーたち。

ポニーを貸し出している持ち主ではなく、親が、子供を乗せたポニーを引いて歩いてました。

ブローニュの森に関する、ダークな話題です。

その1;

ブローニュの森は、昔から男娼が跋扈するエリアとして非常に有名なのだそうです!英語のガイドブックにも ちゃんとそう書いてあります。

近年は東欧から出稼ぎの若い女性やとんでもなく太った女性やものすごい厚化粧のおばさん娼婦もかなりたくさんいるそうで、いろいろな需要にこたえているようです。

街なかで営業するには仲間と仕事場であるアパートを借りたり、いろいろ、物入りなのだそうです。

その点、森での営業は身一つで始められて気軽そうですが、巡回しているピンプ(元締め)にボディーガードを頼まなくてはならずピンハネがあるのだそうです。

妹も、朝のジョギング中にそれほど深くない森の中での接客を森の外からなんどか目撃しているそうです。

フランスでは、売春は違法ではなく、買春が違法なのだとか。よくわかりません。取り締まりは難しいそうです。

さすがに日中、しかも天気の良い日曜日にそれらの人たちを見かけることはありませんでしたが、道に迷って(!)公園エリアを外れた場所をうろうろしている時、道路沿いにずらっと並んで座っている、超ミニスカートの若い女性を数人見かけました。

あ、あれが?と興奮したのですが、夫に言わせれば、客引き中の売春婦は絶対に座らない、とのこと・・・

休憩中だったのかもしれません。

その2;

パリ人肉(食)事件、おぼえていますか。(年がばれますね)ブローニュの森に関する情報を日本語でグーグル検索していたら、見つけました。

1981年、パリに留学中の日本人学生がオランダ人女子学生を殺害し、死体の肉を食べたというおぞましい事件です。

犯人は解体した死体をどこかの公園に捨てたところを逮捕された、というおぼろげな事件についての記憶がありました。

その公園というのが「ブローニュの森」だそうです!

死体の詰まったトランク2個を池に捨てようとしていたところ、地元の人に見とがめられ、トランクを置いて立ち去ったそうです。

不審に思った人たちがあけてみて、ばらばら死体を発見。

まだ明るい真夏の夜8時、トランク2個を重そうに下げた小柄な東洋人の姿は散策中のたくさんの人に目撃されていて、翌日逮捕されたそうです。

とにかく、広くて、天気の良い(暑い!気温は30℃)日曜の午前中、2時間ほど散歩したのはパリの町よりの、森の東端のみ。

人口の小川沿いに東端部に点在する小さな公園いくつかを回りました。

よく手入れされた花壇がとてもきれい。

ジョギングする人がとてもたくさんいました。

グループで走る人を多く見かけたのは、仲良し同士、励ましあってモチベーションを上げるとともに安全のため、でもあると思います。

人がいっぱいの天気の良い日曜の午後の、森の外側、公園部分にはもちろん何の危険もありませんが、ウィークディの朝、夕、出勤前、帰宅後の一人ジョギングはこわそうです。

普段から誘い合って走りに来る仲間かもしれません。

妹は、ピンプらしい人に鉢合わせして怖い思いをすること数回、木の濃く茂る場所は避けて走っているようです。

でも、道路に出てしまってはせっかくの膝の衝撃を和らげる、小枝や木の葉の散るやわらかい土の林道ランニングの意味がなくなります。

暴行、強奪などの危険があるというわけではありませんが、この市民の憩いの公園、市民ランナーお気に入りのフィールド・ランニングコースが、ドラッグ、売春、変態セックスなど退廃、無法行為の牙城であることを忘れてはなりません!

パリ人肉事件の日本人元留学生は不起訴、無罪になって、フランスの精神病院に入院、2年後、人知れず強制送還され、日本の精神病院に移送され、数年で退院したらしいというのは、日本にいたころからきいていました。

その後、すっかり忘れていましたが、ついでにグーグルして、ショッキングな事実を知りました。

退院後、小説や犯罪学の論文や、人肉食を扱った漫画まで書いたりワイドショーや、生活に困ってアダルトビデオに出演したり、絵を描いて展覧会を開いたり、ちょっとした有名人になっていたのですね。

人知れずひっそり生活しているのだろうと思っていたのに。

普通、殺人行為がマスコミで面白おかしく取り上げられることは絶対ないはずなのに、事件の猟奇性のために、必要以上の注目を浴びていたようです。

生活苦、「無罪」になったというものの、世間の注目から逃れられなかったという本人の事情等を考慮しても、人肉食というおぞましい過去を売り物にしてマスコミに登場し続けていた行為に納得できません。

殺人者本人の、人肉食をテーマにした漫画の執筆、出版が実現するなど、国際的に問題になってもおかしくないかもしれません。

若い女性、それも外国人留学生が殺されるという、国際的にも衝撃的な事件だったはずです。

遺族が彼の動向を身近に目にすることができる日本の人が被害者だったなら、こんな現象は起きていないはずです。

この事件の被害者の家族がまだオランダにいるでしょう?!

パリともブローニュの森とも全然関係ないことですが、気になったので書かせてもらいました。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

昨日の続きです。

先週、パリに6日滞在しました。

パリ観光の定番、ルーブル美術館 Musee du Louvre を訪ねました。

パリに着いた翌日、朝から雨が降ったりやんだり、屋内でのアクティビティにぴったりの どんよりした お天気です。

セーヌ川沿いに少し歩いて、ルーブル宮の壮大な建物が見えてきました。

中庭に入って、有名なガラスのピラミッド前の、長い長い列に加わります。

くねくね折れる行列の先はピラミッドの中に入っていますが、何のための行列かわかりませんでした。

切符売り場が混んでいるのか!?

雨の中を40分ほど並んで、ピラミッド内に入って、判明!

持ち物検査でした!

空港にあるような、荷物のX線検査機(?)を操作する係員は、たったの1人!!

手荷物が透視機の検査を受けている間に、金属探知機で身体検査もうけます。その係員もたったの一人!

荷物を受け取ったら、がら~んとした空間のガラスのピラミッド内でぶらぶらすることを許さないつもりなのか、数人の係員が地階の大ホールに降りるように エスカレーターのほうへ誘導しています。

世界的に物騒なこの時期、国際的な観光地でのセキュリティー対策は重要です。が、しかし・・・なんという段取りの悪さ!

傘なしで小雨の中、40分も外で待たされて、ぷりぷり!だだっ広いピラミッド内部で行列させるわけにはいかなかったのか!?

いやいや、観光シーズンのこの時期、手荷物検査機を3~4台ぐらいは用意して、もっとテキパキ入場をすすめるべきです。

空港仕様の器械なんかつかわず、職員数人が手分けして、マニュアルで手荷物をチェックすることも可能なはずでは?

いやはや失望、パリで最も高名な観光地の無能ぶり。

地下の大ホールは、それなりの込み具合でしたが、たくさんある券売機で入場券は、並ばずに買えました。

案内所、売店、トイレ、レストラン、入場券売り場などがある地下の大ホール には自由にはいれます。(手荷物検査で並ばされるけど・・・)

買ったチケットは、大ホールから延びる、各館共通で、何度でも出入りに使えます。

12歳の甥(夫の妹の息子)と、15歳のうちの息子は、18歳以下なので、入場料が無料でした。観光地なのに、さすが文化大国、フランス!

国防省所属でパリの英国大使館駐在になって1年たつ夫の妹と、イギリスからついてきたそのパートナーも甥もルーブルに行ったことがないそうです。

甥と息子は「裸の大理石像なんて見たくない・・・」とルーブル行きを渋っていたのですが、無理やり連れてきました。

モナリザは知っていても、レオナルド・ダ・ヴィンチもルネッサンスも知らないなんて・・・イギリスの学校教育の貧しさ!

甥の通う、パリの外交官の子弟のためのインターナショナル・スクールでは、ルーブルでの美術鑑賞会なんてやらないのかな?

・・・今のところ、そういう活動はないそうです。地元なのに・・・

妹も、妹のパートナーも混むところはごめんだといっています。

世界最大規模の美術館ルーブルに、その気になれば毎日でも無料で入場できる地元パリの少年少女をほとんど見かけませんてした。夏休みなのに。

観光地化があまりにも進み、地元住人には敬遠対象?

手荷物検査行列、混雑など、煩わしいことがいっぱい。気持ちはわかります。

とりあえず、リシュリュー館に行ってみました。

中庭の屋外空間に屋根のかかった、フランスの17,18世紀のアカデミックな彫刻展示がおしゃれで、作品鑑賞より雰囲気を堪能。

上階から。

たくさんの中国人観光客が、いちいち彫刻と並んで記念撮影をしているのを苦笑して見ていた私ですが この作品は気に入ったので、一緒に並んで撮ってもらいました。

ヤギの睾丸が正面を向いているので。

息子はもちろん恥ずかしいと怒りました。

私の好みで通りがかりに入った、フランス中世の宗教建築物の付属装飾展示部門。

素朴で力強くて、私こういうの、大好きです。

中世らしくて気に入ったグロい木彫り。

嫌がる息子に同じポーズをつけさせて一緒に写真を撮りました。

がらっがら。

この部門のほとんどの展示物の解説はフランス語のみ。国際観光スポットのルーブル、やる気あるのか?

こんな場所を見学する外国人観光客などいない、とたかをくくっているのでしょうか。

日本人の年配男性がプロ仕様のすごいカメラで小走りに展示場内をめぐり、ほとんど作品を見もせずに、片っ端から写真を撮りまくって疾風のように全室駆け抜けていきましたよ。

ルーブル全館を制覇するつもりだけど時間がないので写真に撮って、後でゆっくり写真で鑑賞するつもりなのかしら・・・?

次はこれも私の好みで北部ヨーロッパ17世紀。

フランス中世の宗教建築物の付属装飾展示ほど景気が悪くはありませんでしたが、けっこう空いていて、快適に鑑賞できました。

うちの息子の唯一のお気に入り作品。作家名も作品名も忘れましたが、17世紀のブラジル、サンパウロの河岸風景にとってつけたような、カピバラ。

さてと、館内の軽食堂でぼったくりランチを食べた後、うんざりしている少年2人(息子と甥)の美術鑑賞の目を開かせる目的もあって、本命の、イタリア・ルネッサンス展示部に向かいます。

デノン館の階段踊り場にある、ニケ像、本物が見られて、感激です。

日本の私の出身校(美大です)のマスコットキャラクターでした。

なんとなく、ここらあたりから、「ルーブルは国際観光地である」実感がしてきました。どこからともなく、人がわさわさと群れ集まってモナ・リザ室を目指す動きがみられます。

長い廊下ギャラリーに私の好きな初期ルネッサンスの名品がずらあっとかかっています。

だけど、この混み方!

「おっぱいが出てる!」と夫が息子と甥にささやいた聖母子像。

「目つきが悪い!」と息子たちにウけたイコン。

「人間ロケット、壁抜け!」と夫にウケた聖人伝。

とにかくすごい人で、暑くて・・・実はこの時点でかなり疲れていました。こんな鑑賞の仕方でいいのか・・・?というようなルーブル訪問。

ところどころ茶化しをいれながらぐずる少年2人を引き連れて3時間半。美術の神髄を見た!というより、観光客気分で気楽に美術作品を堪能できました。

ただ、私も混んでる場所は苦手です。暑いのはもっとイヤ。

で、かんじんのモナリザ。

並んで、そばによって見なかったのかって?

見ませんでした!

見るなら、落ち着いてちゃんと見たいです。

ルーブルに来てモナリザを見て帰らなかったって?

小雨が降ったりやんだりの屋外で朝、40分待つのはあまり苦にならないのですが、人がいっぱいの暑苦しい一酸化炭素が充満した小部屋で、疲れてきた午後に40分並ぶのは、めまいがするほどの嫌悪感を催します。

イギリスに帰国した翌日、ボランティア先で、60代の女性にこの話をしました。

彼女は、実はバルセローナで、炎天下に2時間並ぶと聞いて、有名なサグラダ・ファミーリア教会に入場するのをあっさりあきらめた、という私と全く同じ経験をしています。

(私がバルセローナに行った時は、確か3時間行列と言われました)

「バルセローナ/ルーブルに行って、サグラダ・ファミーリア教会/モナ・リザを見ずに帰るなんて一生後悔する」と思う人は確かにたくさんいるでしょう。でもサグラダ・ファミーリア教会/モナ・リザ以外にもバルセローナ/ルーブルには見るべきところがたくさんある。それを堪能して帰ったのだから後悔はしない・・・というのが私たち共通の意見です。

その人も私も、実はただ億劫なだけかもしれません。

「サグラダ・ファミーリア教会/モナ・リザを見るために世界中から集まったすごい数の人」を見た記憶が、なぜか旅の思い出として残っています。

「それでよし」と思える私たちは旅を気楽に楽しめる、得な性分なのかもしれない、と意見が一致しました。

バルセローナはともかく、パリに住む義妹のいる私はもう一回ぐらい願わくば今度は観光シーズンではない時期にルーブルを訪れる機会があるかもしれません。

その時は、ぜひ・・・。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

先週、パリに6日滞在しました。

パリ観光の定番、ルーブル美術館 Musee du Louvre を訪ねました。

パリに着いた翌日、朝から雨が降ったりやんだり、屋内でのアクティビティにぴったりの どんよりした お天気です。

セーヌ川沿いに少し歩いて、ルーブル宮の壮大な建物が見えてきました。

中庭に入って、有名なガラスのピラミッド前の、長い長い列に加わります。

くねくね折れる行列の先はピラミッドの中に入っていますが、何のための行列かわかりませんでした。

切符売り場が混んでいるのか!?

雨の中を40分ほど並んで、ピラミッド内に入って、判明!

持ち物検査でした!

空港にあるような、荷物のX線検査機(?)を操作する係員は、たったの1人!!

手荷物が透視機の検査を受けている間に、金属探知機で身体検査もうけます。その係員もたったの一人!

荷物を受け取ったら、がら~んとした空間のガラスのピラミッド内でぶらぶらすることを許さないつもりなのか、数人の係員が地階の大ホールに降りるように エスカレーターのほうへ誘導しています。

世界的に物騒なこの時期、国際的な観光地でのセキュリティー対策は重要です。が、しかし・・・なんという段取りの悪さ!

傘なしで小雨の中、40分も外で待たされて、ぷりぷり!だだっ広いピラミッド内部で行列させるわけにはいかなかったのか!?

いやいや、観光シーズンのこの時期、手荷物検査機を3~4台ぐらいは用意して、もっとテキパキ入場をすすめるべきです。

空港仕様の器械なんかつかわず、職員数人が手分けして、マニュアルで手荷物をチェックすることも可能なはずでは?

いやはや失望、パリで最も高名な観光地の無能ぶり。

地下の大ホールは、それなりの込み具合でしたが、たくさんある券売機で入場券は、並ばずに買えました。

案内所、売店、トイレ、レストラン、入場券売り場などがある地下の大ホール には自由にはいれます。(手荷物検査で並ばされるけど・・・)

買ったチケットは、大ホールから延びる、各館共通で、何度でも出入りに使えます。

12歳の甥(夫の妹の息子)と、15歳のうちの息子は、18歳以下なので、入場料が無料でした。観光地なのに、さすが文化大国、フランス!

国防省所属でパリの英国大使館駐在になって1年たつ夫の妹と、イギリスからついてきたそのパートナーも甥もルーブルに行ったことがないそうです。

甥と息子は「裸の大理石像なんて見たくない・・・」とルーブル行きを渋っていたのですが、無理やり連れてきました。

モナリザは知っていても、レオナルド・ダ・ヴィンチもルネッサンスも知らないなんて・・・イギリスの学校教育の貧しさ!

甥の通う、パリの外交官の子弟のためのインターナショナル・スクールでは、ルーブルでの美術鑑賞会なんてやらないのかな?

・・・今のところ、そういう活動はないそうです。地元なのに・・・

妹も、妹のパートナーも混むところはごめんだといっています。

世界最大規模の美術館ルーブルに、その気になれば毎日でも無料で入場できる地元パリの少年少女をほとんど見かけませんてした。夏休みなのに。

観光地化があまりにも進み、地元住人には敬遠対象?

手荷物検査行列、混雑など、煩わしいことがいっぱい。気持ちはわかります。

とりあえず、リシュリュー館に行ってみました。

中庭の屋外空間に屋根のかかった、フランスの17,18世紀のアカデミックな彫刻展示がおしゃれで、作品鑑賞より雰囲気を堪能。

上階から。

たくさんの中国人観光客が、いちいち彫刻と並んで記念撮影をしているのを苦笑して見ていた私ですが この作品は気に入ったので、一緒に並んで撮ってもらいました。

ヤギの睾丸が正面を向いているので。

息子はもちろん恥ずかしいと怒りました。

私の好みで通りがかりに入った、フランス中世の宗教建築物の付属装飾展示部門。

素朴で力強くて、私こういうの、大好きです。

中世らしくて気に入ったグロい木彫り。

嫌がる息子に同じポーズをつけさせて一緒に写真を撮りました。

がらっがら。

この部門のほとんどの展示物の解説はフランス語のみ。国際観光スポットのルーブル、やる気あるのか?

こんな場所を見学する外国人観光客などいない、とたかをくくっているのでしょうか。

日本人の年配男性がプロ仕様のすごいカメラで小走りに展示場内をめぐり、ほとんど作品を見もせずに、片っ端から写真を撮りまくって疾風のように全室駆け抜けていきましたよ。

ルーブル全館を制覇するつもりだけど時間がないので写真に撮って、後でゆっくり写真で鑑賞するつもりなのかしら・・・?

次はこれも私の好みで北部ヨーロッパ17世紀。

フランス中世の宗教建築物の付属装飾展示ほど景気が悪くはありませんでしたが、けっこう空いていて、快適に鑑賞できました。

うちの息子の唯一のお気に入り作品。作家名も作品名も忘れましたが、17世紀のブラジル、サンパウロの河岸風景にとってつけたような、カピバラ。

さてと、館内の軽食堂でぼったくりランチを食べた後、うんざりしている少年2人(息子と甥)の美術鑑賞の目を開かせる目的もあって、本命の、イタリア・ルネッサンス展示部に向かいます。

デノン館の階段踊り場にある、ニケ像、本物が見られて、感激です。

日本の私の出身校(美大です)のマスコットキャラクターでした。

なんとなく、ここらあたりから、「ルーブルは国際観光地である」実感がしてきました。どこからともなく、人がわさわさと群れ集まってモナ・リザ室を目指す動きがみられます。

長い廊下ギャラリーに私の好きな初期ルネッサンスの名品がずらあっとかかっています。

だけど、この混み方!

「おっぱいが出てる!」と夫が息子と甥にささやいた聖母子像。

「目つきが悪い!」と息子たちにウけたイコン。

「人間ロケット、壁抜け!」と夫にウケた聖人伝。

とにかくすごい人で、暑くて・・・実はこの時点でかなり疲れていました。こんな鑑賞の仕方でいいのか・・・?というようなルーブル訪問。

ところどころ茶化しをいれながらぐずる少年2人を引き連れて3時間半。美術の神髄を見た!というより、観光客気分で気楽に美術作品を堪能できました。

ただ、私も混んでる場所は苦手です。暑いのはもっとイヤ。

で、かんじんのモナリザ。

並んで、そばによって見なかったのかって?

見ませんでした!

見るなら、落ち着いてちゃんと見たいです。

ルーブルに来てモナリザを見て帰らなかったって?

小雨が降ったりやんだりの屋外で朝、40分待つのはあまり苦にならないのですが、人がいっぱいの暑苦しい一酸化炭素が充満した小部屋で、疲れてきた午後に40分並ぶのは、めまいがするほどの嫌悪感を催します。

イギリスに帰国した翌日、ボランティア先で、60代の女性にこの話をしました。

彼女は、実はバルセローナで、炎天下に2時間並ぶと聞いて、有名なサグラダ・ファミーリア教会に入場するのをあっさりあきらめた、という私と全く同じ経験をしています。

(私がバルセローナに行った時は、確か3時間行列と言われました)

「バルセローナ/ルーブルに行って、サグラダ・ファミーリア教会/モナ・リザを見ずに帰るなんて一生後悔する」と思う人は確かにたくさんいるでしょう。でもサグラダ・ファミーリア教会/モナ・リザ以外にもバルセローナ/ルーブルには見るべきところがたくさんある。それを堪能して帰ったのだから後悔はしない・・・というのが私たち共通の意見です。

その人も私も、実はただ億劫なだけかもしれません。

「サグラダ・ファミーリア教会/モナ・リザを見るために世界中から集まったすごい数の人」を見た記憶が、なぜか旅の思い出として残っています。

「それでよし」と思える私たちは旅を気楽に楽しめる、得な性分なのかもしれない、と意見が一致しました。

バルセローナはともかく、パリに住む義妹のいる私はもう一回ぐらい願わくば今度は観光シーズンではない時期にルーブルを訪れる機会があるかもしれません。

その時は、ぜひ・・・。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

先週、パリに行ってきました。

夫と、15歳の下の息子と3人で、外交官としてパリに駐在する夫の妹の官舎に6泊しました。

凱旋門のそばの、築170年ほどたつ瀟洒なアパルトマンです。

最初と最後の各一日は、移動日、滞在は実質5日でした。

パリに行く、と言ったら、まわりのイギリス人にうらやましがられました。

パリのシャルル・ドゴール空港までマンチェスター空港から、飛行機で約1時間半。

ストックポートの私の家から空港までタクシーで15分弱。

ロンドンやエジンバラに行く電車代よりも安い航空券をとることも可能です。

たしかに親せきの家に滞在できる私たちはラッキーですが、イギリスの地方都市、マンチェスターに住むたいていのイギリス人にとって、パリに行くのは決してぜいたくな大旅行ではありません。

テロ対策の持ち物検査は世界中すべての空港同様、厳しいのですが、EU市民であるイギリス人は入国審査も簡単で、国内移動と変わらない手軽さです。

にもかかわらず、「あこがれのパリ」に行ったことのある人が周りにあまり、いません。

行こうと思ったらいつでも行けると先送りしているのかもしれません。

イギリス人が休暇をとって手軽に行く海外といえば、夏 ものすごく暑くて、海辺で寝そべることができる、スペイン、ポルトガル、ギリシャのような地中海沿岸がおなじみです。

それらの国では概して言えばフランスより英語が通用しますし、物価も安いらしいのです。

パリもじゅうぶん暑かったです。

35℃ の日が一日、それ以外の日も、雨の一日を除いて、連日30℃超。

植物園 Jardin des Plantes では、酷暑の午後、「打ち水」をしていました。

子供だけではなく大人も(私も含む)水のかかる通路をわざわざ通って涼をとっていました。

水の吹出口のそばを通ればびしょぬれになりますが、離れたところでは細かいしぶきを浴びて一瞬体温がさっと引く快感です。

濡れずに通るのは不可能…

イギリスでは、屋外の飲料用の水道を見かけません。

パリには、公園や広場などにけっこうありました。

私が見たのはすべて、蛇口が下向きでコップや手で受けて飲むようになっていました。

日本でよく見かける、上下に向きがかえられる蛇口や上に噴き上げる水飲み施設があれば、直接口で受けられるのに・・・

口からじょろじょろ細く水をたらし続けるアール・ヌーボー風顔面飲料水供給設備で私は、飲み終わったミネラル・ウォーターのプラスチックのボトルを満たしました。

私のあとに来たこの親子は、買ったイチゴを一つ一つ洗っていました。

パリに行ったことがある人もない人も皆、口をそろえて、「8月のパリにはフランス人はいないよ!」と言います。

フランス人の一斉バカンス習慣は イギリス人の揶揄の的のようです。

「8月のパリにフランス人はいない」は、まったくの誇張です。

通勤ラッシュや、地元スーパーやコンビニ、バーやカフェに集う大勢のパリ在住のフランス人を目にしました。

でも、たしかにものすごくたくさんの個人商店が夏季休暇で店を臨時休業していました。

なるほど、こういうことだったのか・・・と納得。

一年の間で最大の観光シーズン、世界中から大挙して観光客がやってくる稼ぎ時のこの時期に、3週間も休業しちゃうのが欲がないというか・・・しまっていたのは、クリーニング屋、メガネ屋、寝具屋、介護用品屋等々、あまり観光客の需要のなさそうな業種がほとんどでしたが。

多くのパン屋や肉屋やチーズ屋も夏季休暇をとっていました。

う~ん、客がスーパーやコンビニに流れるのも納得です。

ちなみに、妹の住む高級住宅地の住人は朝食の焼きたてパンは、毎朝コンビニに買いに行くんだそうです。

そういえば、予想に反して、日本人をあまり見ませんでしたよ。

もちろん中国人の多いのは予想通りです。

空港の案内は フランス語、英語、中国語の3ヶ国語で表示されていました。

どうなってるの?

中国からヨーロッパに旅行するのは、時間もお金もうんとかかるし、言葉も不自由だし、日本人がヨーロッパに旅行するのと同じぐらい大変だと思うのですが。

イギリス南西部の観光地、バースのように「全観光客の半分が中国人?」というほどの率ではありませんでしたが、有名な観光スポットには、必ず、たくさんの中国人がかたまって観光していました。

ルーブル美術館で。

中国人を狙って撮ったわけでは決してありません!

妹の家から徒歩5分、ビクトル・ユーゴー広場 Place Victor Hugo で、中国人のTVクルーが、ドラマのロケをしていました!

噴水の向こうの高級店の並ぶ通りを抜けると、凱旋門のあるシャルル・ド・ゴール広場 Place Charle-de-Gaulle です。

アフリカから来た移民をとてもたくさん見かけました。

イギリスでよく見かける黒人より肌色が濃く、多くの中年以上の女性は色鮮やかな民族衣装を着ていました。

若い人も、男性もパリの街並みに溶け込んでいるとは言えない派手目の好みの極彩色ファッションだったり、同じ人種どうしかたまっていたり・・・イギリスと、移民風俗も違うらしい・・・

もちろん、大多数のエスニック・マイノリティ(非白人)は「普通の服装」で、完全にフランス社会に溶け込んでいるように見えました。

そういう人たちのことは、「移民」とは、もう言いません。

移民がお出かけ着を買うらしい(?妹談)パリ北駅 Gare de Nord そばの、ラメ入りドレス、カラフルタキシードを売る洋品店が何十も並ぶ通りで数人見かけた、焼きトウモロコシ売り。

ショッピングカートを押して歩道を売り歩いていました。

金属製のバケツに炭をおこして上に渡した網の上で茎付きのトウモロコシを焙っていました!

お客はすべてお友達みたいでした。

その場で食べながらおしゃべりしていきます。

空港から乗った、パリ市内ゆきの在来線から乗り換える予定の地下鉄が事故で止まったので、予定外に外に出て歩いた場所がこの通り(Bouleverd de Magenta)。

タキシード屋が軒を連ねる道いっぱいのパリのアフリカ人とショッピングカートのトウモロコシ売りのいる光景、パリに来て最初に見た外の通りです。忘れられません。

現在、ヨーロッパ中で肩身の狭い思いをしているらしいイスラム教徒のコミュニティーとも全く異なる「パリのアフリカ人」たち。害のない人たちのようですが、一般のフランス人に彼らの存在がどう映るのか気になるところです。

トウモロコシ、おいしそうでしたが、妹によれば、保健衛生法徹底無視営業、だとのこと・・・買っちゃだめとくぎを刺されました。

さすがに買って食べる気はしません。(ほかの場所では見かけませんでした)

カエルの脚は食べました。

シテ島の観光地レストランで。

やわらかく煮た鳥のささみみたいな食感でした。

濃いガーリックバターソースがかかっていて、肉の味そのものはよくわかりませんでした。

おいしかったのは確かですが、くどかったので、この半分の量で、パンをもう一カゴほしいぐらいでした。

細かく切って叩き潰した完熟トマトと和えるアイデアは秀逸です。肉や魚料理で真似てみるつもりです。

近所のスーパーで、フランス菓子が冷蔵庫にぎっしり並んで売られていました。格安です!

帰国の前日、家の近所の高級パテシェの「お召し上がりカウンター」でナシの砂糖漬けの薄切りとピスタチオを裏ごししたクリームの乗った緑のタルトをたべました。

おいしかったのですが、とても高かったです。

本当は、もっとお手頃な「町のケーキ屋さん」で色々食べてみたかったのですが夫の妹一家とのわいわい合流滞在で、そう勝手なこともできず、念願のフランスでケーキ!の希望がかなったのは、帰国前日。

息子と甥を先に家に帰して、夫と2人別行動をとりました。

実は撮った写真の数もいつもの旅行に比べれば少なめです。

中国人のテレビロケと焼きトウモロコシ売りの写真を撮った時は息子に怒られました!(ダメ?)

スーパーで売られているトマトの種類が多くてびっくり。

地下鉄の通路で野菜のはかり売りをしていたアラブ人のおじさんから一個だけ買ったサボテンの実。

スーパーでもコンビニでも売られています。

ジュクジュクしたゼリー状の果肉は甘くておいしいのですが、タネが多くてめちゃくちゃ厄介でした。

私が買って、夕食のサラダに添えたのですが、初めてたべた妹一家は、もういらない、と言っています。

あああ、長くなった!

今日の記事は「パリ滞在概論」のはずだったのですが・・・!

楽しかったです!

イギリスにも、日本にもないものをじっくり見てきたつもりです。

明日からテーマごとに小出しにしてお伝えします。

パリだらだら観光。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

夫と、15歳の下の息子と3人で、外交官としてパリに駐在する夫の妹の官舎に6泊しました。

凱旋門のそばの、築170年ほどたつ瀟洒なアパルトマンです。

最初と最後の各一日は、移動日、滞在は実質5日でした。

パリに行く、と言ったら、まわりのイギリス人にうらやましがられました。

パリのシャルル・ドゴール空港までマンチェスター空港から、飛行機で約1時間半。

ストックポートの私の家から空港までタクシーで15分弱。

ロンドンやエジンバラに行く電車代よりも安い航空券をとることも可能です。

たしかに親せきの家に滞在できる私たちはラッキーですが、イギリスの地方都市、マンチェスターに住むたいていのイギリス人にとって、パリに行くのは決してぜいたくな大旅行ではありません。

テロ対策の持ち物検査は世界中すべての空港同様、厳しいのですが、EU市民であるイギリス人は入国審査も簡単で、国内移動と変わらない手軽さです。

にもかかわらず、「あこがれのパリ」に行ったことのある人が周りにあまり、いません。

行こうと思ったらいつでも行けると先送りしているのかもしれません。

イギリス人が休暇をとって手軽に行く海外といえば、夏 ものすごく暑くて、海辺で寝そべることができる、スペイン、ポルトガル、ギリシャのような地中海沿岸がおなじみです。

それらの国では概して言えばフランスより英語が通用しますし、物価も安いらしいのです。

パリもじゅうぶん暑かったです。

35℃ の日が一日、それ以外の日も、雨の一日を除いて、連日30℃超。

植物園 Jardin des Plantes では、酷暑の午後、「打ち水」をしていました。

子供だけではなく大人も(私も含む)水のかかる通路をわざわざ通って涼をとっていました。

水の吹出口のそばを通ればびしょぬれになりますが、離れたところでは細かいしぶきを浴びて一瞬体温がさっと引く快感です。

濡れずに通るのは不可能…

イギリスでは、屋外の飲料用の水道を見かけません。

パリには、公園や広場などにけっこうありました。

私が見たのはすべて、蛇口が下向きでコップや手で受けて飲むようになっていました。

日本でよく見かける、上下に向きがかえられる蛇口や上に噴き上げる水飲み施設があれば、直接口で受けられるのに・・・

口からじょろじょろ細く水をたらし続けるアール・ヌーボー風顔面飲料水供給設備で私は、飲み終わったミネラル・ウォーターのプラスチックのボトルを満たしました。

私のあとに来たこの親子は、買ったイチゴを一つ一つ洗っていました。

パリに行ったことがある人もない人も皆、口をそろえて、「8月のパリにはフランス人はいないよ!」と言います。

フランス人の一斉バカンス習慣は イギリス人の揶揄の的のようです。

「8月のパリにフランス人はいない」は、まったくの誇張です。

通勤ラッシュや、地元スーパーやコンビニ、バーやカフェに集う大勢のパリ在住のフランス人を目にしました。

でも、たしかにものすごくたくさんの個人商店が夏季休暇で店を臨時休業していました。

なるほど、こういうことだったのか・・・と納得。

一年の間で最大の観光シーズン、世界中から大挙して観光客がやってくる稼ぎ時のこの時期に、3週間も休業しちゃうのが欲がないというか・・・しまっていたのは、クリーニング屋、メガネ屋、寝具屋、介護用品屋等々、あまり観光客の需要のなさそうな業種がほとんどでしたが。

多くのパン屋や肉屋やチーズ屋も夏季休暇をとっていました。

う~ん、客がスーパーやコンビニに流れるのも納得です。

ちなみに、妹の住む高級住宅地の住人は朝食の焼きたてパンは、毎朝コンビニに買いに行くんだそうです。

そういえば、予想に反して、日本人をあまり見ませんでしたよ。

もちろん中国人の多いのは予想通りです。

空港の案内は フランス語、英語、中国語の3ヶ国語で表示されていました。

どうなってるの?

中国からヨーロッパに旅行するのは、時間もお金もうんとかかるし、言葉も不自由だし、日本人がヨーロッパに旅行するのと同じぐらい大変だと思うのですが。

イギリス南西部の観光地、バースのように「全観光客の半分が中国人?」というほどの率ではありませんでしたが、有名な観光スポットには、必ず、たくさんの中国人がかたまって観光していました。

ルーブル美術館で。

中国人を狙って撮ったわけでは決してありません!

妹の家から徒歩5分、ビクトル・ユーゴー広場 Place Victor Hugo で、中国人のTVクルーが、ドラマのロケをしていました!

噴水の向こうの高級店の並ぶ通りを抜けると、凱旋門のあるシャルル・ド・ゴール広場 Place Charle-de-Gaulle です。

アフリカから来た移民をとてもたくさん見かけました。

イギリスでよく見かける黒人より肌色が濃く、多くの中年以上の女性は色鮮やかな民族衣装を着ていました。

若い人も、男性もパリの街並みに溶け込んでいるとは言えない派手目の好みの極彩色ファッションだったり、同じ人種どうしかたまっていたり・・・イギリスと、移民風俗も違うらしい・・・

もちろん、大多数のエスニック・マイノリティ(非白人)は「普通の服装」で、完全にフランス社会に溶け込んでいるように見えました。

そういう人たちのことは、「移民」とは、もう言いません。

移民がお出かけ着を買うらしい(?妹談)パリ北駅 Gare de Nord そばの、ラメ入りドレス、カラフルタキシードを売る洋品店が何十も並ぶ通りで数人見かけた、焼きトウモロコシ売り。

ショッピングカートを押して歩道を売り歩いていました。

金属製のバケツに炭をおこして上に渡した網の上で茎付きのトウモロコシを焙っていました!

お客はすべてお友達みたいでした。

その場で食べながらおしゃべりしていきます。

空港から乗った、パリ市内ゆきの在来線から乗り換える予定の地下鉄が事故で止まったので、予定外に外に出て歩いた場所がこの通り(Bouleverd de Magenta)。

タキシード屋が軒を連ねる道いっぱいのパリのアフリカ人とショッピングカートのトウモロコシ売りのいる光景、パリに来て最初に見た外の通りです。忘れられません。

現在、ヨーロッパ中で肩身の狭い思いをしているらしいイスラム教徒のコミュニティーとも全く異なる「パリのアフリカ人」たち。害のない人たちのようですが、一般のフランス人に彼らの存在がどう映るのか気になるところです。

トウモロコシ、おいしそうでしたが、妹によれば、保健衛生法徹底無視営業、だとのこと・・・買っちゃだめとくぎを刺されました。

さすがに買って食べる気はしません。(ほかの場所では見かけませんでした)

カエルの脚は食べました。

シテ島の観光地レストランで。

やわらかく煮た鳥のささみみたいな食感でした。

濃いガーリックバターソースがかかっていて、肉の味そのものはよくわかりませんでした。

おいしかったのは確かですが、くどかったので、この半分の量で、パンをもう一カゴほしいぐらいでした。

細かく切って叩き潰した完熟トマトと和えるアイデアは秀逸です。肉や魚料理で真似てみるつもりです。

近所のスーパーで、フランス菓子が冷蔵庫にぎっしり並んで売られていました。格安です!

帰国の前日、家の近所の高級パテシェの「お召し上がりカウンター」でナシの砂糖漬けの薄切りとピスタチオを裏ごししたクリームの乗った緑のタルトをたべました。

おいしかったのですが、とても高かったです。

本当は、もっとお手頃な「町のケーキ屋さん」で色々食べてみたかったのですが夫の妹一家とのわいわい合流滞在で、そう勝手なこともできず、念願のフランスでケーキ!の希望がかなったのは、帰国前日。

息子と甥を先に家に帰して、夫と2人別行動をとりました。

実は撮った写真の数もいつもの旅行に比べれば少なめです。

中国人のテレビロケと焼きトウモロコシ売りの写真を撮った時は息子に怒られました!(ダメ?)

スーパーで売られているトマトの種類が多くてびっくり。

地下鉄の通路で野菜のはかり売りをしていたアラブ人のおじさんから一個だけ買ったサボテンの実。

スーパーでもコンビニでも売られています。

ジュクジュクしたゼリー状の果肉は甘くておいしいのですが、タネが多くてめちゃくちゃ厄介でした。

私が買って、夕食のサラダに添えたのですが、初めてたべた妹一家は、もういらない、と言っています。

あああ、長くなった!

今日の記事は「パリ滞在概論」のはずだったのですが・・・!

楽しかったです!

イギリスにも、日本にもないものをじっくり見てきたつもりです。

明日からテーマごとに小出しにしてお伝えします。

パリだらだら観光。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

しつこかった!ポルト旅行記、今日で最終回です。

紹介しきれなかった写真を公開。

英語の店名 The Portugease Cock。

木彫りの「バルセロスの雄鶏(ポルトガルの象徴で幸運を呼ぶマスコット)」や ポルトガル伝統の刺繍製品などの民芸品を売る店です。

町の中心近く、だけど外国人観光客がそれほどくるとは思えないうら通り。

坂のてっぺんにある私たちの泊まったホテルへとつづく坂の両側にガラクタ屋や、骨董品屋が点々と並ぶ、興味深い通りにあります。

・・・・Cock というのは雄鶏を意味する今はあまり使われていない言葉です。

・・・・むしろ、男性の性器の意味で使われることが多い汚い俗語として知られています・・・

店名「ポルトガルのチ***」

イギリス人観光客のウケを狙ってつけた名前・・・、なわけ、ないですね。

入ってみたら、奥に木彫りの工房のある、上品な店でした。

この写真に、夫も入ってるのは内緒です。

ポルト観光の中心、河畔の舗道カフェのすぐ前。

河沿いの街灯に取り付けられた、クリスマス飾りのサンタクロース、取り残されて、

初夏の観光地に恥ずかしい姿をさらしています。

ポルトの旅行、楽しかったです。

安上がり。

通常の、イギリス生活についての記述の時より、日報を読んでくださる方の数が確実に多かったんです。

実は私、ポルトを旅行した友人に話を聞くまで、ポート・ワインの産地だということぐらいしか知りませんでした。

日本では少なくともストックポートやマンチェスターよりもずっと関心がもたれているということがわかりました!

ポルトに関する日本語の旅行ブログも、けっこうあるんですね~。内容も充実しています。

私の旅行記を読んで、ポルト、おもしろそうなところだな、行ってみたいな、と思ってくださった方は、ポルトに在住の方が書かれた、本格的なポルト観光案内ブログを参考に、旅行プランを立てられると、いいんじゃないかと思います。

といっても、私たちの滞在中日本人には会いませんでした。4月の終わりは観光シーズンの始まりですが、日本ではゴールデンウィーク前だったからかもしれません。

中国人、それも中国大陸から来たらしい旅行者を実にたくさん見かけました。

外国人でいちばん多くみかけたのは、フランス人。

国際的な観光地のわりには、英語が本当に、通じません。

最後の日にていねいに見てまわったたくさんの、多くは年配の方が経営している骨董品屋、誰一人、英語が話せません。

ほとんどの人が、こっちがわかろうがわかるまいがおかまいなしに・・・・ポルトガル語ではなく、流暢なフランス語で、熱心に接客してくれます。

まあ、ポルトガル語よりはフランス語のほうが国際的に通用するでしょうね。

私は、ちゃんと話せませんが、相手の話すフランス語はちょっと、わかります。

めちゃくちゃに単語を並べれば何とか通じました。

私たちがポルトで買って帰ったもの

1;値切らずに、むこうが勝手に値段を下げて売りたがったポルトガルっぽい色合いの、ド迫力、リアル、実物大の、蟹の飾り皿。お皿はディナー皿の大きさです。

由緒不明、オックスフォード大学の付属博物館の展示品に、似たようなものがあったような、なかったような・・・・私が、「300ユーロぐらいはする」といいかげんな予想を立てて、みせばんのおばあさんに聞いてみたら「32ユーロ」。

奥から、おじいさんが出てきて、値切りもしないのに「28ユーロでいい!」に値下げ。

衝動買い。由緒とか、聞けるだけのフランス語がしゃべれたらよかったんですが・・・、骨董屋で聞きたいことがたくさんありました。

2;河沿いの観光みやげ物屋の、実は質の高い民芸品や工芸品もあつかう、フランス語も英語もまったく話せない、ポルトガル語でセールストークをまくし立てる夫婦から買った、ガマ。

何言ってるんだかさっぱりわからなかったけど、なんかの本物、だと力説していたようです。

工房の銘があります。

3;下の息子を旅行中4日間あずかって下さった、お友だちのお母さんに、イワシの刺繍入りティータオル(布巾)。

ガマのお店で、これも何かの正統デザインだと店のオヤジに請合われたみたいなんですが、やっぱりよくわかりません。

その柄の写真が載っている、伝統工芸についての雑誌の記事の切り抜きを見せてくれました。

4;その人の3人のお子さんには、スーパーで買った袋入りビスケット。

5;息子2人には、イギリスでも日本でも見ない、スイカ味の、飴、チューンガム(お徳用10パック入り)

息子たちは気に入ってくれたのですが、ひとつもらって食べてみたら、まずかった!

6;スペインで私に石鹸を買ってきてくれた息子のガールフレンドに、ボンボン一袋。

7;「ポルト」と大書された、あまり恥ずかしくない、地味なTシャツ、夫がその場で着て帰った。

舗道カフェのぐらつくテーブルで、赤ワインを夫のシャツに盛大にこぼしたので、カフェの洗面所で応急処置、洗いました。その間すぐ後ろの、プレミア・リーグモデルのサッカーシャツを売っているおじいさんから買った、半額の観光記念Tシャツ、8ユーロを着ていました。

夫は気に入って、帰国後も着ています。

そのおじいさんも、流暢にフランス語を話しましたが私には片言の英語で対応してくれました。

ありがとー、こにちーわ、さよならーの日本語は1971年の大阪万博の時日本にいっておぼえたそうです。日本人観光客はめったにこないということでした。

シャツのワインのシミはすっかり落ちました。

8;旅行ケースを貸してくれた友人と私にひとつづつ、ポルトガル名物、イワシの缶詰。

持ち込み手荷物だけで旅行したので、飛行機に持ち込めない缶詰類は町でかえないんです。。

空港内のぼったくり免税店で買いました。

これだけ。

滞在中、町中で見かけたポルトあるいは南欧名物、珠か果物を持った手のデザインのドア・ノッカーがほしかったんです。

骨董品屋、一軒にありました。

珠を打ち付ける金属のディスクがないのでそう言って(皿、ない。ドア、こわれる)控えめに値切ろうとしたんですが、意思が通じませんでした。

ホテルそばの荒物や数軒にも新品が各種ありました。大工道具店や、荒物やが集中する地区があったんです。

値段と微妙なデザインの詳細にいずれも納得できなくて、買いませんでした。今から思えば、

新品の25ユーロ前後は安かったかもしれません。

以上、ポルトの旅行記、終わりです。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

紹介しきれなかった写真を公開。

英語の店名 The Portugease Cock。

木彫りの「バルセロスの雄鶏(ポルトガルの象徴で幸運を呼ぶマスコット)」や ポルトガル伝統の刺繍製品などの民芸品を売る店です。

町の中心近く、だけど外国人観光客がそれほどくるとは思えないうら通り。

坂のてっぺんにある私たちの泊まったホテルへとつづく坂の両側にガラクタ屋や、骨董品屋が点々と並ぶ、興味深い通りにあります。

・・・・Cock というのは雄鶏を意味する今はあまり使われていない言葉です。

・・・・むしろ、男性の性器の意味で使われることが多い汚い俗語として知られています・・・

店名「ポルトガルのチ***」

イギリス人観光客のウケを狙ってつけた名前・・・、なわけ、ないですね。

入ってみたら、奥に木彫りの工房のある、上品な店でした。

この写真に、夫も入ってるのは内緒です。

ポルト観光の中心、河畔の舗道カフェのすぐ前。

河沿いの街灯に取り付けられた、クリスマス飾りのサンタクロース、取り残されて、

初夏の観光地に恥ずかしい姿をさらしています。

ポルトの旅行、楽しかったです。

安上がり。

通常の、イギリス生活についての記述の時より、日報を読んでくださる方の数が確実に多かったんです。

実は私、ポルトを旅行した友人に話を聞くまで、ポート・ワインの産地だということぐらいしか知りませんでした。

日本では少なくともストックポートやマンチェスターよりもずっと関心がもたれているということがわかりました!

ポルトに関する日本語の旅行ブログも、けっこうあるんですね~。内容も充実しています。

私の旅行記を読んで、ポルト、おもしろそうなところだな、行ってみたいな、と思ってくださった方は、ポルトに在住の方が書かれた、本格的なポルト観光案内ブログを参考に、旅行プランを立てられると、いいんじゃないかと思います。

といっても、私たちの滞在中日本人には会いませんでした。4月の終わりは観光シーズンの始まりですが、日本ではゴールデンウィーク前だったからかもしれません。

中国人、それも中国大陸から来たらしい旅行者を実にたくさん見かけました。

外国人でいちばん多くみかけたのは、フランス人。

国際的な観光地のわりには、英語が本当に、通じません。

最後の日にていねいに見てまわったたくさんの、多くは年配の方が経営している骨董品屋、誰一人、英語が話せません。

ほとんどの人が、こっちがわかろうがわかるまいがおかまいなしに・・・・ポルトガル語ではなく、流暢なフランス語で、熱心に接客してくれます。

まあ、ポルトガル語よりはフランス語のほうが国際的に通用するでしょうね。

私は、ちゃんと話せませんが、相手の話すフランス語はちょっと、わかります。

めちゃくちゃに単語を並べれば何とか通じました。

私たちがポルトで買って帰ったもの

1;値切らずに、むこうが勝手に値段を下げて売りたがったポルトガルっぽい色合いの、ド迫力、リアル、実物大の、蟹の飾り皿。お皿はディナー皿の大きさです。

由緒不明、オックスフォード大学の付属博物館の展示品に、似たようなものがあったような、なかったような・・・・私が、「300ユーロぐらいはする」といいかげんな予想を立てて、みせばんのおばあさんに聞いてみたら「32ユーロ」。

奥から、おじいさんが出てきて、値切りもしないのに「28ユーロでいい!」に値下げ。

衝動買い。由緒とか、聞けるだけのフランス語がしゃべれたらよかったんですが・・・、骨董屋で聞きたいことがたくさんありました。

2;河沿いの観光みやげ物屋の、実は質の高い民芸品や工芸品もあつかう、フランス語も英語もまったく話せない、ポルトガル語でセールストークをまくし立てる夫婦から買った、ガマ。

何言ってるんだかさっぱりわからなかったけど、なんかの本物、だと力説していたようです。

工房の銘があります。

3;下の息子を旅行中4日間あずかって下さった、お友だちのお母さんに、イワシの刺繍入りティータオル(布巾)。

ガマのお店で、これも何かの正統デザインだと店のオヤジに請合われたみたいなんですが、やっぱりよくわかりません。

その柄の写真が載っている、伝統工芸についての雑誌の記事の切り抜きを見せてくれました。

4;その人の3人のお子さんには、スーパーで買った袋入りビスケット。

5;息子2人には、イギリスでも日本でも見ない、スイカ味の、飴、チューンガム(お徳用10パック入り)

息子たちは気に入ってくれたのですが、ひとつもらって食べてみたら、まずかった!

6;スペインで私に石鹸を買ってきてくれた息子のガールフレンドに、ボンボン一袋。

7;「ポルト」と大書された、あまり恥ずかしくない、地味なTシャツ、夫がその場で着て帰った。

舗道カフェのぐらつくテーブルで、赤ワインを夫のシャツに盛大にこぼしたので、カフェの洗面所で応急処置、洗いました。その間すぐ後ろの、プレミア・リーグモデルのサッカーシャツを売っているおじいさんから買った、半額の観光記念Tシャツ、8ユーロを着ていました。

夫は気に入って、帰国後も着ています。

そのおじいさんも、流暢にフランス語を話しましたが私には片言の英語で対応してくれました。

ありがとー、こにちーわ、さよならーの日本語は1971年の大阪万博の時日本にいっておぼえたそうです。日本人観光客はめったにこないということでした。

シャツのワインのシミはすっかり落ちました。

8;旅行ケースを貸してくれた友人と私にひとつづつ、ポルトガル名物、イワシの缶詰。

持ち込み手荷物だけで旅行したので、飛行機に持ち込めない缶詰類は町でかえないんです。。

空港内のぼったくり免税店で買いました。

これだけ。

滞在中、町中で見かけたポルトあるいは南欧名物、珠か果物を持った手のデザインのドア・ノッカーがほしかったんです。

骨董品屋、一軒にありました。

珠を打ち付ける金属のディスクがないのでそう言って(皿、ない。ドア、こわれる)控えめに値切ろうとしたんですが、意思が通じませんでした。

ホテルそばの荒物や数軒にも新品が各種ありました。大工道具店や、荒物やが集中する地区があったんです。

値段と微妙なデザインの詳細にいずれも納得できなくて、買いませんでした。今から思えば、

新品の25ユーロ前後は安かったかもしれません。

以上、ポルトの旅行記、終わりです。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

ポルトガル北部の都市、ポルトPorto のレストラン/カフェ特集、これで3回目。

ポルトガル料理についての予備知識もなく、海鮮料理や、ポルトガルでしか食べられないものを食べて帰ろう、といきごんでいたのですが・・・・

実際は行き当たりばったりで、おなかがすいた時に目に付いたレストランやカフェに入ることがおおかったんです。

友人に借りたガイドブックで、名物料理屋や、彼女のおススメのレストランなど、チェックして行ったのですが、そこを目指して歩き回る、ということをしなかったので、今から思うとちょっと残念。

ポルトで食べられると聞いていた、念願のタコ。

ドゥーロ河畔のレストランにありました。

揚げタコ

すごい量です。

アルミの小鍋には、小豆のようなマメといっしょに炊いた水っぽいライスがはいっています。

鍋蓋のつまみに、ワインのコルク栓が突っ込んであります。蓋を取る時、やけどしないように。

ところが、お鍋も蓋も熱くありません。

ライスも生暖かく、冷めてるような温度。

旅慣れた夫にいわせれば、地中海沿岸諸国では、地元の人が行く店では、冷めかけた料理が出てくるものだそうです。

誰も文句を言わないばかりか、熱いとすぐ食べられないので、不評なのだそうです。ほんとでしょうか。

タコ、味つけがものたりなかった。

小豆のあくが出たのか、ほんのりとオレンジ色の茹で汁に半分浸った味のないライスも実はおいしくなかったんです。

夫が、スペインのトルティージャに似たポルトガルの卵焼きといっしょに半分ぐらい食べました。

これが、ポルトガルのタコの食べ方・・・・?とちょっと納得。

多かったので残しました。

たこ焼きソースかトンカツソースをジャブジャブかけて下品に食べたかったです。

2人前、30ユーロ(約3700円)は、ポルトにしては高かったかな?

ハウス・ワイン一本と、注文していないけど、運ばれてきたので食べることにしたパンやオリーブ、コーヒーを含めてこの値段は、イギリスと比較すれば格安です。

レストラン外観。

2日目の夕食は、やはり河沿いの、夫が是非にと希望したので入った、無国籍コンチネンタル風レストラン。

古い半地下倉庫を改装した、高級レストラン。

道路に面した入り口に、額に入った3ヶ国語メニューが掲示してあって、安心。

外のメニューで値段を確認してから入るのはイギリスと同じ。

メインは2人ともシイタケ・マッシュルーム入りのリゾット。単品で、12ユーロ、ポルト滞在中、最大の出費です。

とてもおいしかったので、帰ったら、中華街でシイタケをかってきて作ろうと決心した一品。

そう、自分でつくれる料理なんですよね~。レストランでお金払って食べるのはちょっと惜しいきがします。ケチ。

やはり、パンやオリーブなど、たのんでないものがいろいろテーブルに運ばれてきます。

値段も聞かずに、すべていただくことにしました。

「これは、シェフからのサービスです」とウェイターが運んできた、少量のタコサラダ!!!

息を呑む、夫。

シェフの心づくしに、いやとも言えない。人生最初のタコ。

勇気を振り絞って一口食べて「おいしい」

オリーブ・オイルに浸したクルトンとタコのぶつ切りにカイワレ大根がちらしてあります。

味付けはやはり、お酢。

日本ではありきたりなアレンジですが、上品で新鮮でした。

ちぎったパンは、オリーブ・オイルに浸して食べます。

日本ではなじみがないと思いますが、イギリスでもイタリア料理屋ではよくやってます。

ポルト最後の夜、迷路のような急な坂道のとちゅうにいくつもある、地元のレストランで食べてみたい私の希望で、2年前にオープンした、若い意欲的なシェフのおしゃれな店に入りました。

やはり、行き当たりばったりの選択です。

壁際席はアメリカ人の若者のグループに予約されていました。

17世紀の建物だそうです。

改装時に発掘された当時の壁が、考古学資料のように一部ガラス張りで公開されています。

メインコース量の、タコのサラダを注文しました。

ウェイターが、オープンスタイルの厨房から「本日はタコ料理の用意ができません」という悲報をもたらしに来ました。

それなら・・・とポルトガル名物の、ピリピリ・ソースであえた、鶏の炒め物を注文。

厨房の前を通ってトイレに行った時、シェフに呼び止められました。

「タコがダメでごめんなさい。魚市場で仕入れたタコを新鮮なうちにゆでて冷凍するんだけど、解凍が間に合わなかったんです」とのこと。

タッパーウェアから、つるんと出てきた、凍ったタコ。

イギリス人のタコ嫌悪について知っている彼は、イギリスから来た私にはぜひ食べてもらいたかった、と力説していました。

日本人もタコが好きなことを教えてあげました。

私の鶏料理。

夫の食べた、サケのステーキ。

上に乗っているのは、ローストした、ホオズキです。

どちらも、ものすごく、おいしかった。

サケも一口食べさせてもらいました。

夫、またサケをたべました。

私といっしょになるまで、魚はフィッシュ&チップスの、コッド、ハドック、プレイスの3種の白身魚しか食べたことのなかった夫ですが、私に付き合って食べ始めたサケが、今では大好物です。

この鶏炒めを子供たちにも食べさせるつもりで、瓶詰めの即席ピリピリ・ソースをうちの近所のスーパーで買ってきましたが、まだ作っていません。

シェフのオリジナルの味付けも加わってたようです。

かすかに、おしょうゆの味がしました。

イギリスでは、タコもイカもゲテモノ食に分類されていて、食べる機会はありません。

ただし、西インド諸島からの移民が多いマンチェスターでは、フィッシュ・マーケットで、どちらもたまに入荷されているのを見かけます。

昔、西インド諸島では奴隷が食べてたんだそうですよ、タコ。

売れないことも見越しているんでしょうか。高いです。

タコを食べる習慣のないイギリス人には、いぼいぼ、ぬるぬる、くねくね・・・タコの何もかもが許せないぐらいきもちわるいらしいのです。

それとは別に、獣肉は食べないけど魚なら食べるベジタリアン、「ペスカトリアン」である夫が、タコを口にできない理由とは・・・・

脚がある。

魚は食べるけど、脚のあるタコ、イカ、エビ、カニはだめ。「ヨツアシ」と同類。

ここ数年、エビは食べるようになりました。

今やポルトで、タコすら食べた夫。

イギリスに帰って私が料理したらまたタコを食べるか、と聞いたら、答えは、Noでした。

ポルトで食べたから、おいしかったんだそうです・・・・

食後の一口ポートワイン。

伝票を見たら、試算よりずっと少なめだったので、ウェイターに申し出ました。

私たちの正直さに感激したオーナー・シェフのおごりの、何とかいう、高級ポート・ワイン。

私が滞在中、ポルト名産のポート・ワインを口にする、唯一の機会でした。

アルコールを受け付けない体質なのですが、一口だけ、記念に・・・

テーブルクロスは、ポルトガルの伝統工芸の刺繍デザインがプリントしてある、使い捨ての紙製でした。

清潔で、気の効いたアイデアですね。

ネコのいる、坂に突き出たデッキ・カフェ。

ドゥーロ河が見下ろせます。

そこで食べた豚ひき肉が入っている、揚げパン。

ここでも英語メニューに「ポーク」ではなく、「ピッグ」と書いてありました。

怪しげな英語で書かれた明細伝票を見ると、舗道使用税なるものが加算されていました。

パーセンテージは忘れましたが、公道に並べたテーブルで飲食すると、客が公道使用料金を負担するらしいのです。

他のカフェやレストランでも徴収されたか、明細がなかったので、チェックしませんでした。

たいした額じゃないんですけどね。

コーヒーも飲める町のパン屋で、ポルトガル名物の菓子パンを食べてみたかったのですが、「おなかがすいた、のどが渇いた、どこかに入ろう」と決めたときにはなぜか見当たらない、その手の店。

ただ歩いてまわっている時には、いくつも見かけたものですが・・・・・

夫は数時間ごとにビールかワインを要求する、「休暇中アルコール中毒」(私の造語)なので菓子パン喫茶に入るのがはばかられた、という理由もあります。

一杯たったの1ユーロ(123円)の名前もわからないグラス・ワインのために立ち寄った道端カフェ。

私が冷蔵庫から選んだ謎のお菓子。ポルトガル語の名前は聞いたけど、もちろんすぐ忘れました。

味は、イギリスの「クレム・キャラメール(日本でいうプリン)」でした。バサバサしてました。

コーヒー会社、ビール会社、などの業者から提供された、ロゴ入りの備品をどこのカフェでも使っているのが印象的でした。

グラス、コーヒーカップ、イギリスではめったに見ない紙ナプキンのディスペンサー、砂糖の紙包みはもちろん、椅子、日傘、カナペイ(キャンバス布の日よけひさし)、テーブルクロス、壁を飾る名所の風景写真、時計にまで会社のロゴが入っています。

ポルトガルでは資金いらずでカフェ・ビジネスがはじめられそうです。

ポルトガル名物の菓子パン、カスタード・タート。

実はイギリスの大きなスーパーでも売っていますが、食べたことがありませんでした。

ポルトの空港で帰りに残った小銭を消費するため、食べてみました。

おいしかったです。まさに日本でいう「プリン」を焼いた味です。

ブラック・コーヒーと、タルトで3ユーロちょっとは、ポルト滞在の後、ぼったくられた気もしましたが、空港内です。相場ってところでしょう。

イギリスのスターバックスなんかより安いです!

ポート・ワインの木箱で作った電灯の傘。空港内のぼったくりカフェで。

明日に続きます

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

ポルトから、イギリスに帰ってきたのは4月29日。

もう20日もたちます。

ほんとは昨日でポルトの記事は終わりにするつもりだったのですが、今週いっぱい、続けます。

好奇心旺盛な私の、イギリスや日本にはない、ちょっとした見聞をこまごま書いてみますのでもう少し、付き合ってくださいな。

ポルト、ポルトで食べたもの、食べた場所・・・第2回

フランシスコ・ザビエル要塞から、ポルトの町の中心まで海岸沿いに6キロ歩いた途中で、お昼時になったので立ち寄った、魚料理のレストラン。

リンクを添付しました。16日の記事も読んでくださいね。↓

海岸沿いに歩いた、ポルトまでの長い道2016年5月16日ブログ

ドゥーロ河河口をすぎて、ポルトの町に入った少し後の小さな漁港と、早朝に営業して閉まった後の魚市場をすぎたあたりです。

「マダム、マダム、魚見たい?」と、客引きする男についていったら、河を見下ろす展望のいい外テーブルの並ぶ、古い一般住宅を改装した魚料理屋が3件並ぶ通りでした。

その男が私たちをつれてはいったのは、ガレージのような暗い台所。

テーブルに、新鮮な魚が、タッパー容器に入ってずらっと並べられていました。

結局、食べることにしたのは彼の店ではなく、他も見て回ることにして3軒目、別にどこでもおなじ、最後の一軒。

ポルトのカフェもレストランも、行った場所はたいてい、テーブルに使い捨ての紙のランチョン・マットを着席するなり敷いてくれます。

清潔で合理的。イギリスでは、あまり、見ません。

イギリスのマクドナルドででもトレイに敷いてある、プロモーション用のプリントいりの敷き紙は、たいてい、席に着くなりゴミ箱いきです・・・テーブルに着くなり食べ物を運ぶのにに使ったトレイは片付けちゃいますから。(トレイの上では、絶対食べません)

私たちの座った後ろで、英語が一言も話せない中年の女性が、炭火のバーベキューで、早朝マーケットで仕入れた魚数種と、豚肉、牛肉をジュージュー焼いてます。

ここでも、英語を話せるウェイター(焼いてる女性の息子だと思います)は、ポーク(豚肉)と言わずにピッグ(ブタ)、ビーフ(牛肉)と言わずにカウ(乳牛)と言っていました。

サケの切り身と、イカと、私が選んだ、日本語でも英語でもなんと言うのかさっぱりわからない、大きいイワシみたいな魚、あるいは肉と付け合せの野菜の2人前で5ユーロ、またまた、信じられない安さです。

ウェイターおススメの、じゃがいもの裏ごしスープ。

ヴェジタリアンの夫が、肉が入ってないことを念押しして、もらうことにしたのですが、通じなかったのか、コリコリしたソーセージの切れがたくさん入ってました!

幸い、肉もOKの 私が先に口にして発見。

夫が指摘すると、「あ、ダメ?」と言って、ウェイター君、ソーセージをスプーンですくって私のスープにうつしてくれました・・・・「ほら、もうないよ」とか言いながら。

日本も含め、イギリス国外では、ヴェジタリアンに対する認識が低く、肉さえ入ってなければ良しと解釈する人が多いようですが、ヴェジタリアンは、肉と煮たスープも、肉が接触した調理器具や食器に触れた食べ物も口にできません。

夫は、苦笑いして、ただ「要らない」とひとこと。

夫のスープ、残念そうにさげられました。

ものすごく、おいしかったです。味は、ソーセージの塩味のみ。

ポルトの初日に、英語がぺらぺらの、河畔のカフェのウェイターが教えてくれた通り・・・

・・・・ポルトガル全体でか、あるいは観光客相手にだけなのかどうかは不明ですが、ポルトのレストランでは、たのんでないものがどんどんテーブルに運ばれてきます。このスープもそう。

別に、インチキでもなんでもなく、「いらない」と言えば、さげられ、料金も請求されません。

やはり、ここもメニューがない・・・聞いたけどきっぱり、「ない」と言われました。

英語のメニューがないのか、それともメニューそのものがないのか・・・・わかりません。

サクサクしてものすごくおいしいパンと、オリーブオイルとお酢で味付けした新鮮なサラダを持ってこられたので、食べることにしました。

日本では、ゆで卵の入ったサラダは特に珍しくなかったような気がします。どうでしょうか?

そういえば、イギリスでは、見ません。

最初のホテルの近所の、地元民御用達カフェでも、夫のサラダにゆで卵がたくさん入っていました。

夫は珍しいと、喜んでました。

スープを含め、メニューがないので、値段がわからないのがスリルですね。

結局、お支払いは2人で飲み物含めて10ユーロ(1300円ぐらい)ちょっと。安いです!

夫はビールを2杯も飲みました。

私の、脂っぽい謎の魚、頭だけおとしてあります。

日本でイタリアン・パセリとよばれている、フラット・リーフ・パセリを散らして、オリーブ・オイルで和えたゆでたじゃがいもが添えてありました。

骨がするっとはずれて、おいしかったです。

イギリスでは食べられないイカにしようか、まよったけど、謎の魚、正解です。イギリスで見たことのない魚です。

夫はサケを食べました。

ところで、ここのバーベキューのかまどでは、肉も焼いています。ぼたぼた肉脂が炭に落ちてジュージュー、こおばしい匂いがしていました。

感心なことに、ヴェジタリアンの夫は、旅行中はそういうことには、目をつぶって楽しむ覚悟でいたらしく、肉を焼いたかまどで調理されたサケをおいしく食べていました。

日本に行っても同じ覚悟を強いられます。

イギリス国内では、夫を含めたヴェジタリアンは断固として、自分たちの食べるものは徹底的に肉なしの環境で調理することを要求しますが。

ついでですが、ここの屋内のトイレ、ものすごく狭いスペースに便器とビデ、洗面台がぎっしり詰まってる、という感じでアレンジしてありました。

トイレには普通に腰掛けられません。ひざが壁にぶつかります。

横すわり、とか膝を開くとかの工夫が必要です。

イギリスではまったく見ない、ビデ・・・カトリック国にはたいていあるそうですが、この男女共有のものすごく狭い洗面所に本当に必要でしょうか?

ホテルにあったビデもここのも、日本のウォッシュレット式のとは違って水をためて手で洗うようになってました。

汚くないですか・・・・?

そう、犬が寝そべって通路をふさぐ例のカフェです。

階段で上り下りする、高いところにあるカフェ群。

外のテーブルと、カフェの建物の間の細いスペースを車が通っているのがびっくりです。

ポルトの町中、大勢の観光客が歩いてまわる狭い急な石畳の坂道に車の交通規制がほとんどないようだったのも、びっくりです。

イギリスだったら、ストックポートのような古い通りがよく残る町では、一方通行だらけで、すぐそばに行くにもぐるぐる大回り、が普通なんですが。

狭い道にぎっちりと、団子状に駐車してあるのもよく見ました。すごい。どうやって車、出すんだろうという疑問もわきました。

たぶん、職場などでいっしょに退社する同僚同士が声を掛け合って、両端から発車していくんでしょうが、すごい運転技術です。

お客がくつろぐ外のカフェのテーブルすれすれを車がゆっくり走り抜けていく、のもポルトでよく見ました。

日本でも、路上の客引き、禁止ですよね?(昔、東京の歌舞伎町あたりではよくみましたが)

イギリスでも一切見ません。

ポルトでは野放し。

河畔の一等地、客引き激戦区のレストランのひとつ。

英語でのメニューを押し付けるようにして「マダム?サー?2人?座った、座ったぁ~」って感じで、外のテーブルに誘導します。

明日に続きます。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

もう20日もたちます。

ほんとは昨日でポルトの記事は終わりにするつもりだったのですが、今週いっぱい、続けます。

好奇心旺盛な私の、イギリスや日本にはない、ちょっとした見聞をこまごま書いてみますのでもう少し、付き合ってくださいな。

ポルト、ポルトで食べたもの、食べた場所・・・第2回

フランシスコ・ザビエル要塞から、ポルトの町の中心まで海岸沿いに6キロ歩いた途中で、お昼時になったので立ち寄った、魚料理のレストラン。

リンクを添付しました。16日の記事も読んでくださいね。↓

海岸沿いに歩いた、ポルトまでの長い道2016年5月16日ブログ

ドゥーロ河河口をすぎて、ポルトの町に入った少し後の小さな漁港と、早朝に営業して閉まった後の魚市場をすぎたあたりです。

「マダム、マダム、魚見たい?」と、客引きする男についていったら、河を見下ろす展望のいい外テーブルの並ぶ、古い一般住宅を改装した魚料理屋が3件並ぶ通りでした。

その男が私たちをつれてはいったのは、ガレージのような暗い台所。

テーブルに、新鮮な魚が、タッパー容器に入ってずらっと並べられていました。

結局、食べることにしたのは彼の店ではなく、他も見て回ることにして3軒目、別にどこでもおなじ、最後の一軒。

ポルトのカフェもレストランも、行った場所はたいてい、テーブルに使い捨ての紙のランチョン・マットを着席するなり敷いてくれます。

清潔で合理的。イギリスでは、あまり、見ません。

イギリスのマクドナルドででもトレイに敷いてある、プロモーション用のプリントいりの敷き紙は、たいてい、席に着くなりゴミ箱いきです・・・テーブルに着くなり食べ物を運ぶのにに使ったトレイは片付けちゃいますから。(トレイの上では、絶対食べません)

私たちの座った後ろで、英語が一言も話せない中年の女性が、炭火のバーベキューで、早朝マーケットで仕入れた魚数種と、豚肉、牛肉をジュージュー焼いてます。

ここでも、英語を話せるウェイター(焼いてる女性の息子だと思います)は、ポーク(豚肉)と言わずにピッグ(ブタ)、ビーフ(牛肉)と言わずにカウ(乳牛)と言っていました。

サケの切り身と、イカと、私が選んだ、日本語でも英語でもなんと言うのかさっぱりわからない、大きいイワシみたいな魚、あるいは肉と付け合せの野菜の2人前で5ユーロ、またまた、信じられない安さです。

ウェイターおススメの、じゃがいもの裏ごしスープ。

ヴェジタリアンの夫が、肉が入ってないことを念押しして、もらうことにしたのですが、通じなかったのか、コリコリしたソーセージの切れがたくさん入ってました!

幸い、肉もOKの 私が先に口にして発見。

夫が指摘すると、「あ、ダメ?」と言って、ウェイター君、ソーセージをスプーンですくって私のスープにうつしてくれました・・・・「ほら、もうないよ」とか言いながら。

日本も含め、イギリス国外では、ヴェジタリアンに対する認識が低く、肉さえ入ってなければ良しと解釈する人が多いようですが、ヴェジタリアンは、肉と煮たスープも、肉が接触した調理器具や食器に触れた食べ物も口にできません。

夫は、苦笑いして、ただ「要らない」とひとこと。

夫のスープ、残念そうにさげられました。

ものすごく、おいしかったです。味は、ソーセージの塩味のみ。

ポルトの初日に、英語がぺらぺらの、河畔のカフェのウェイターが教えてくれた通り・・・

・・・・ポルトガル全体でか、あるいは観光客相手にだけなのかどうかは不明ですが、ポルトのレストランでは、たのんでないものがどんどんテーブルに運ばれてきます。このスープもそう。

別に、インチキでもなんでもなく、「いらない」と言えば、さげられ、料金も請求されません。

やはり、ここもメニューがない・・・聞いたけどきっぱり、「ない」と言われました。

英語のメニューがないのか、それともメニューそのものがないのか・・・・わかりません。

サクサクしてものすごくおいしいパンと、オリーブオイルとお酢で味付けした新鮮なサラダを持ってこられたので、食べることにしました。

日本では、ゆで卵の入ったサラダは特に珍しくなかったような気がします。どうでしょうか?

そういえば、イギリスでは、見ません。

最初のホテルの近所の、地元民御用達カフェでも、夫のサラダにゆで卵がたくさん入っていました。

夫は珍しいと、喜んでました。

スープを含め、メニューがないので、値段がわからないのがスリルですね。

結局、お支払いは2人で飲み物含めて10ユーロ(1300円ぐらい)ちょっと。安いです!

夫はビールを2杯も飲みました。

私の、脂っぽい謎の魚、頭だけおとしてあります。

日本でイタリアン・パセリとよばれている、フラット・リーフ・パセリを散らして、オリーブ・オイルで和えたゆでたじゃがいもが添えてありました。

骨がするっとはずれて、おいしかったです。

イギリスでは食べられないイカにしようか、まよったけど、謎の魚、正解です。イギリスで見たことのない魚です。

夫はサケを食べました。

ところで、ここのバーベキューのかまどでは、肉も焼いています。ぼたぼた肉脂が炭に落ちてジュージュー、こおばしい匂いがしていました。

感心なことに、ヴェジタリアンの夫は、旅行中はそういうことには、目をつぶって楽しむ覚悟でいたらしく、肉を焼いたかまどで調理されたサケをおいしく食べていました。

日本に行っても同じ覚悟を強いられます。

イギリス国内では、夫を含めたヴェジタリアンは断固として、自分たちの食べるものは徹底的に肉なしの環境で調理することを要求しますが。

ついでですが、ここの屋内のトイレ、ものすごく狭いスペースに便器とビデ、洗面台がぎっしり詰まってる、という感じでアレンジしてありました。

トイレには普通に腰掛けられません。ひざが壁にぶつかります。

横すわり、とか膝を開くとかの工夫が必要です。

イギリスではまったく見ない、ビデ・・・カトリック国にはたいていあるそうですが、この男女共有のものすごく狭い洗面所に本当に必要でしょうか?

ホテルにあったビデもここのも、日本のウォッシュレット式のとは違って水をためて手で洗うようになってました。

汚くないですか・・・・?

そう、犬が寝そべって通路をふさぐ例のカフェです。

階段で上り下りする、高いところにあるカフェ群。

外のテーブルと、カフェの建物の間の細いスペースを車が通っているのがびっくりです。

ポルトの町中、大勢の観光客が歩いてまわる狭い急な石畳の坂道に車の交通規制がほとんどないようだったのも、びっくりです。

イギリスだったら、ストックポートのような古い通りがよく残る町では、一方通行だらけで、すぐそばに行くにもぐるぐる大回り、が普通なんですが。

狭い道にぎっちりと、団子状に駐車してあるのもよく見ました。すごい。どうやって車、出すんだろうという疑問もわきました。

たぶん、職場などでいっしょに退社する同僚同士が声を掛け合って、両端から発車していくんでしょうが、すごい運転技術です。

お客がくつろぐ外のカフェのテーブルすれすれを車がゆっくり走り抜けていく、のもポルトでよく見ました。

日本でも、路上の客引き、禁止ですよね?(昔、東京の歌舞伎町あたりではよくみましたが)

イギリスでも一切見ません。

ポルトでは野放し。

河畔の一等地、客引き激戦区のレストランのひとつ。

英語でのメニューを押し付けるようにして「マダム?サー?2人?座った、座ったぁ~」って感じで、外のテーブルに誘導します。

明日に続きます。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

ポルトガル北部の町、ポルトの旅行記、15回目です。

昨日は図らずも休刊してしまいました。発刊手続きが完了していなかったのです。

気づいた時は、日本時間の午後遅くになってから。次号との間が短いので、休刊にしました。

ポルトで食べたもの。食べた場所

ポルトガルの料理に関してはほとんど予備知識もなく、海鮮料理、特にイギリスで食べる機会がまったくと言っていいほどない タコが食べられるぐらいの期待でいきました。

初日、昼過ぎ、ホテルにチェックインして行き当たりばったりで入った、地元の小さなカフェ。

ポルトのカフェやレストランには、メニューがない・・・?

観光客が来るレストランには、フランス語、英語、スペイン語のメニューがありますが、ここのような「地元カフェ」には、英語版がなかったので、私たちはくれなかっただけ?

(ちなみにここは地元の犬が勝手に出入りする例のカフェです)

次々と入ってくる常連客らしいポルトガル人も、メニューなしに、ウェイターにいろいろ聞いて注文していました。

英語が少し話せるウェイターに、ヴェジタリアンの夫のために「肉の入ってないものを」、私のためには「肉の入ったものを」と、英語がわかりやすいように注文しました。

「ブタ食べる?何のブタ?」と聞かれて、「ポルトガルのブタが食べたい」とできるだけわかりやすく言った私にもってきてくれたものは・・・・・

ポーク(豚肉)と言わずに、ピッグ(ブタ)と言ったのでおつきあい。

この料理の名前を紙ナプキンに書いてくれたけど、なくした!(残念)グーグルしたけど、該当するものはでてきません。

ポルトガルの常食だとか。他にも食べている人がいました。

コリコリした「胃袋」とぶよぶよした正体不明の肉の部分がはいっていました!

有名な、内臓と白いんげんのシチューではありません。

ほろほろに柔らかく煮込んだあまり上等でない部分の肉が骨の周りについています。

味付けは塩味。骨のまわりの肉は、口当たりがいいので食べました。

汁が滲みた柔らかい白いごはんは、はっきり言って、犬のえさ、あるいは「ねこめし」です。

ごはんが意外なおいしさでびっくり。

粗く切った塩茹でのキャベツにも肉の旨みが滲みていました。

こりこりした胃の部分は残しました。まずかったから。(食べるべきだったのか、謎です。肉汁のダシだと解釈)

イギリスでは、パンやライスが、じゃがいもといっしょに出てくることはありません。

じゃがいもが主食、日本で言う「ごはん」がわりなので。

ポルトガルでは、日本と同様、じゃがいもは付け合せあつかいのようです。

ヴェジタリアンの夫のためには、缶詰のツナと野菜と、とうもろこし入りのサラダを作ってくれました。味付けは、オリーブオイルと、お酢。

特製だそうで、気に入った夫はイギリスに帰国してからも、自分でまねしてつくって食べています。

お支払いは・・・・2人分の食事と、セブンアップとビールを含めて驚きの 5ユーロ(617円)!安い。

その後、ドゥーロ河沿いの観光客でにぎわうカフェでコーヒーと、ビールを飲みました。

川沿いにテーブルが並ぶ、おしゃれなカフェですが、カフェそのものは、うら通りにあります。カウンター奥で入れた飲み物を、運んできます。

トイレも、カフェの建物内にあります。暗くて、狭くてレトロでキッチュな内装でした。大きな音量で、テレビがついていました。

カフェ・オレや、カプチーノでも注文しないかぎり、どのカフェでもコーヒーにミルクをつけて出さない、ミルクがいるか聞かないのも驚きです。

日本の喫茶店で、牛乳ではなくすっぱいコーヒー・クリーム?がついてくるのは世界中の驚異の的ですが、夫に言わせれば、イギリスのように「ホワイト(ミルク入り)」か「ブラック」かを選ばせるのも邪道なんだそうです。

大人のヨーロッパ人は、ブラックが当たり前・・・ほんとでしょうか?

ポルトでは、たのめば快く持ってきてくれるミルクは、必ず温めてあります。

イギリスではコーヒー、紅茶には室温のミルクを入れるのが普通なので、夫は特におもしろがってました。

邪道とか、正当とか、、国や土地柄によってちがっていいものだと思いますが・・・

・・・・・こぎれいなショッピングエリアにある手作りチョコレートショップに、東京の渋谷辺りにありそうな、明るい内装のティールームがありました。

そこで、注文した「イングリッシュ・ティー」のお粗末さは特筆ものでした。

2人前。

2人用サイズの、イギリスでは「コーヒー・ポット」と呼んでいる縦長のポットにはいったお湯と、カップ2つ、フランス語の書かれたティー・バッグひとつ!!と煮立てたミルクが運ばれてきました。

わきたてのお湯でなければ紅茶は出ませんっ!

ティー・コージー(ポット・カバー)もかかってない、冷めかかったお湯にこれからティーバッグをいれても、薄く色のついた、味も香りもないお湯しか出てこない。

「薄い」と、ウェイトレスに文句を言ったら、もうひとつティーバッグをくれました。

もうひとつ入れても、もちろんお湯が完全に冷めているので、ひとつの時よりもかえって薄い茶色のぬるま湯が出るだけです。

運んできたトレイをテーブルの上に残していくのも、イギリスでは絶対に考えられません。

このカフェは、他にも問題大有りの札付きの、マヌケ・カフェでした。二度と戻ってこない観光客相手なのでやっていけるのでしょう。

もしかして、イギリスの外では、「イングリッシュ・ティー」なるものは、イギリス国内とはちがう形態で喫されているのかもしれませんが、ここはちょっと常識はずれ・・・・

ホット・チョコレートを注文したフランス人は、チョコレートがぜんぜん溶けてないので、英語でがみがみ怒っていました。

ポルト特集、今日で終わる予定でしたが、食べ物について、イギリス、日本との比較も含めて書くことがけっこうあります。

もうちょっと、続けようと思います。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。

昨日は図らずも休刊してしまいました。発刊手続きが完了していなかったのです。

気づいた時は、日本時間の午後遅くになってから。次号との間が短いので、休刊にしました。

ポルトで食べたもの。食べた場所

ポルトガルの料理に関してはほとんど予備知識もなく、海鮮料理、特にイギリスで食べる機会がまったくと言っていいほどない タコが食べられるぐらいの期待でいきました。

初日、昼過ぎ、ホテルにチェックインして行き当たりばったりで入った、地元の小さなカフェ。

ポルトのカフェやレストランには、メニューがない・・・?

観光客が来るレストランには、フランス語、英語、スペイン語のメニューがありますが、ここのような「地元カフェ」には、英語版がなかったので、私たちはくれなかっただけ?

(ちなみにここは地元の犬が勝手に出入りする例のカフェです)

次々と入ってくる常連客らしいポルトガル人も、メニューなしに、ウェイターにいろいろ聞いて注文していました。

英語が少し話せるウェイターに、ヴェジタリアンの夫のために「肉の入ってないものを」、私のためには「肉の入ったものを」と、英語がわかりやすいように注文しました。

「ブタ食べる?何のブタ?」と聞かれて、「ポルトガルのブタが食べたい」とできるだけわかりやすく言った私にもってきてくれたものは・・・・・

ポーク(豚肉)と言わずに、ピッグ(ブタ)と言ったのでおつきあい。

この料理の名前を紙ナプキンに書いてくれたけど、なくした!(残念)グーグルしたけど、該当するものはでてきません。

ポルトガルの常食だとか。他にも食べている人がいました。

コリコリした「胃袋」とぶよぶよした正体不明の肉の部分がはいっていました!

有名な、内臓と白いんげんのシチューではありません。

ほろほろに柔らかく煮込んだあまり上等でない部分の肉が骨の周りについています。

味付けは塩味。骨のまわりの肉は、口当たりがいいので食べました。

汁が滲みた柔らかい白いごはんは、はっきり言って、犬のえさ、あるいは「ねこめし」です。

ごはんが意外なおいしさでびっくり。

粗く切った塩茹でのキャベツにも肉の旨みが滲みていました。

こりこりした胃の部分は残しました。まずかったから。(食べるべきだったのか、謎です。肉汁のダシだと解釈)

イギリスでは、パンやライスが、じゃがいもといっしょに出てくることはありません。

じゃがいもが主食、日本で言う「ごはん」がわりなので。

ポルトガルでは、日本と同様、じゃがいもは付け合せあつかいのようです。

ヴェジタリアンの夫のためには、缶詰のツナと野菜と、とうもろこし入りのサラダを作ってくれました。味付けは、オリーブオイルと、お酢。

特製だそうで、気に入った夫はイギリスに帰国してからも、自分でまねしてつくって食べています。

お支払いは・・・・2人分の食事と、セブンアップとビールを含めて驚きの 5ユーロ(617円)!安い。

その後、ドゥーロ河沿いの観光客でにぎわうカフェでコーヒーと、ビールを飲みました。

川沿いにテーブルが並ぶ、おしゃれなカフェですが、カフェそのものは、うら通りにあります。カウンター奥で入れた飲み物を、運んできます。

トイレも、カフェの建物内にあります。暗くて、狭くてレトロでキッチュな内装でした。大きな音量で、テレビがついていました。

カフェ・オレや、カプチーノでも注文しないかぎり、どのカフェでもコーヒーにミルクをつけて出さない、ミルクがいるか聞かないのも驚きです。

日本の喫茶店で、牛乳ではなくすっぱいコーヒー・クリーム?がついてくるのは世界中の驚異の的ですが、夫に言わせれば、イギリスのように「ホワイト(ミルク入り)」か「ブラック」かを選ばせるのも邪道なんだそうです。

大人のヨーロッパ人は、ブラックが当たり前・・・ほんとでしょうか?

ポルトでは、たのめば快く持ってきてくれるミルクは、必ず温めてあります。

イギリスではコーヒー、紅茶には室温のミルクを入れるのが普通なので、夫は特におもしろがってました。

邪道とか、正当とか、、国や土地柄によってちがっていいものだと思いますが・・・

・・・・・こぎれいなショッピングエリアにある手作りチョコレートショップに、東京の渋谷辺りにありそうな、明るい内装のティールームがありました。

そこで、注文した「イングリッシュ・ティー」のお粗末さは特筆ものでした。

2人前。

2人用サイズの、イギリスでは「コーヒー・ポット」と呼んでいる縦長のポットにはいったお湯と、カップ2つ、フランス語の書かれたティー・バッグひとつ!!と煮立てたミルクが運ばれてきました。

わきたてのお湯でなければ紅茶は出ませんっ!

ティー・コージー(ポット・カバー)もかかってない、冷めかかったお湯にこれからティーバッグをいれても、薄く色のついた、味も香りもないお湯しか出てこない。

「薄い」と、ウェイトレスに文句を言ったら、もうひとつティーバッグをくれました。

もうひとつ入れても、もちろんお湯が完全に冷めているので、ひとつの時よりもかえって薄い茶色のぬるま湯が出るだけです。

運んできたトレイをテーブルの上に残していくのも、イギリスでは絶対に考えられません。

このカフェは、他にも問題大有りの札付きの、マヌケ・カフェでした。二度と戻ってこない観光客相手なのでやっていけるのでしょう。

もしかして、イギリスの外では、「イングリッシュ・ティー」なるものは、イギリス国内とはちがう形態で喫されているのかもしれませんが、ここはちょっと常識はずれ・・・・

ホット・チョコレートを注文したフランス人は、チョコレートがぜんぜん溶けてないので、英語でがみがみ怒っていました。

ポルト特集、今日で終わる予定でしたが、食べ物について、イギリス、日本との比較も含めて書くことがけっこうあります。

もうちょっと、続けようと思います。

↓↓↓画像をクリックしてください。はい、ありがとう。