4月14日は、京都の金毘羅山で岩場技術 基本編の講習を行いました🏔

岩場の多い山や岩稜バリエーションルートなどに必要な技術を身に付けていただく講習です。いわゆる単なる「岩登り講習」のように登り下りの練習だけではなく、岩場における「行動」全般をカバーできる技術を練習していただく内容にしています。

ガイド事務所を開業した21年前から毎年5~6回は行ってきている当ガイド事務所の伝統的講習会です。今回はその基本編、2名のクライアント様に基本の基本的なことから始めて一日しっかり練習していただきました。

先ずは岩場最下部を使って「岩場での立ち方」から練習開始です。

「動くこと」「登ること」を先に先に行ってしまいがちですが、この「立ち方」がちゃんと出来てこそ、その次に1歩を出して立つ、そして次の1歩を出して立つ、この繰り返しが「動くこと」「登ること」に繋がっていき、更にその先に遥か遠く高い山の頂があるのです。「365歩のマーチ」という歌の歌詞の「♪千里の道も一歩からはじまることを信じよう♪」のようなものなのです。

「立ち方」がしっかり出来るようになったので次に「動くこと」を行っていきます。

あまり高くない安全な所を使って動き回ります。

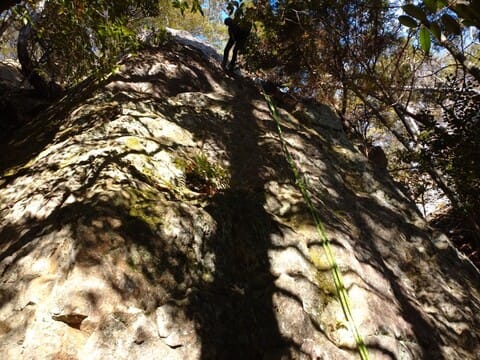

続いて更に高い所まで登り下りを繰り返します。

トップロープで安全を確保した上で何回も反復練習を行います。

次にザックを背負って同じように登り下りの反復練習です。

ここまで行って前半を終了~ よく頑張りました~👏

後半は実際の登山を想定したシミュレーション行動です。

前半に反復練習していただいた技術を実際の行動の中に落とし込んでいきます。

自分で「岩を見る」「弱点を読む」ことを身に付けていただくために先頭を交代しながら登っていっていただきます。

ミツバツツジが沢山咲いていて金毘羅の一番綺麗な季節です。

慌てず確実な動作で岩をしっかり見ながら落ち着いて登っていきます。

途中の小岩壁ではまたもトップロープで安全確保をして登り下りの反復練習です。

先ずは空身での練習

続いてザックを背負っての練習

今度はロープの確保無しで越えていきます。

珍しいヒカゲツツジも沢山咲いていました。

岩尾根を登って来て山頂に到着~

大原の里を眺めます。市街地に比べて気温の低い大原は桜の開花が遅く、丁度満開を迎えていました🌸🌸

山頂を後に岩尾根を下山していきます。

ミツバツツジとヒカゲツツジの競演です☆彡

岩場を後ろ向き(クライムダウン)で下っていきます。

お二人様共に朝の練習開始とは比べ物にならないくらい上手に動けるようになって、途中でトップロープを張って練習した小岩壁も「いつ通過したか分からなかった」と言われるくらいに普通に下られるほどでした。

最後の岩場を下り終えて本日のメニューを終了~

お二人様共に本当によく頑張られて驚くほど上達されました👏

今後の山行に是非役立てていただければ幸いです。

本当にお疲れ様でした。ご参加ありがとうございました。

熱く、楽しくいこう!