帰村への道険し……

帰村宣言から1月31日で1年を迎える川内村。

空間放射線量は除染で低減しているものの、

安全で快適な故郷の生活環境には、多くの課題が残っている。

不便な環境:郡山市の仮設住宅と較べ、あまりにも不便すぎる。

買い物は隣接する田村市まで30分。

「不自由なく暮らす郡山市との落差は大きい」。

医療・教育環境:村内の医療機関は「診療所」一ヶ所のみ、

小中学校は再開されたものの、現在村では16人の小学生(震災前114人)、

中学校に14人(同55人)で、4月からの入学生は、小学生6人、中学生1人。

未来を担う子どもたちの帰村は特に少ない。

村内の高校は2011年3月で廃校になり、

近隣の町の高校は警戒区域にあり、いわき市等のサテライト校で授業を受けざるを得ない。

現在、村内から通学する高校生は1人だけだが、

新年度から高校生向けスクールバスの運行も検討していると、遠藤雄幸村長。

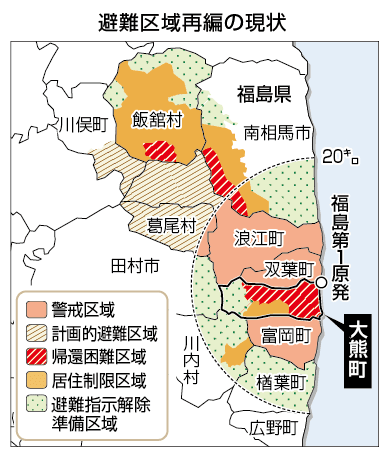

道路改良事業:村民にとって生活圏だった「富岡町」や「大熊町」などは警戒区域内にあり、

いわき市や田村市への依存度が高まり、いわき市と川内村を結ぶ399号線を結ぶ国道の整備も急務。

雇用・福祉事業:野菜工場【川内高原農産物栽培工場】(4月稼働予定)、

金属加工【菊池製作所】(東京都)の誘致。

村内初の特別養護老人ホーム(平成26年秋頃に開設)。

「原発事故から全村避難、そして前例がない『帰村宣言』。

故郷をとり戻したいという一心で毎日が駆け足のように過ぎた」

「震災と原発事故を機に過疎化の針が一気に何十年も進んでしまったようだ。

10年、20年先の村づくりを進めるためには、

子どもを持つ若い世代に村の魅力を再認識してもらえるよう、様々な環境を整える」

「除染やインフラ整備を進めながら『心の復興』にも力を入れる。

ゼロではない放射線量とどう向き合うか、最終的な判断は個々に任せざるを得ない。

そのための判断材料として村はあらゆる情報を迅速に提供する」(2013.1.31福島民報インタビュー)

遙かで険しい帰村への道だが、

一歩一歩、「帰村へ向けて歩んでいる確かな足音」が、私には聞こえる。

頑張れ、川内村遠藤雄幸村長、スタッフの皆さん、村民の皆さん。

「帰村宣言」にも謳われています。「自分たちの村は自分たちで守る」と。