読書案内「動く壁」 吉村昭著 要人の命を守れ

安倍元首相が暴漢に襲われた。あれからもうすぐ60日が過ぎようとしている。

2022.7.9付の各社は、激しい口調でこの暴挙を非難した。

銃弾が打ち砕いたのは民主主義の根幹である。全身の怒りをもって、この凶行を非難する。

(朝日新聞 社説)

暴力の卑劣さは、何度非難しても避難し足りることはない。(略)

どんな政治であっても、それをただすのは言論、そして民主主義の手続きである。

(天声人語)

話を聞き、問うための場を、命を奪う場にしたのが、現場で逮捕された41歳の容疑者だ。

(略)待ち構えていた行動の裏に、どんな暗い熱があったのか。

(天声人語)

事件の背景がまだ解明されていない発生直後の発信であり、

論理があまりに飛躍しているのではないか。

文面にはテロという言葉はないが、内容は「テロ」を想定するような文言が踊っていた。

文面を読めば、奈良県警発表として、

「(安倍氏の)政治的信条に恨みはない」

「特定の(宗教)団体に恨みがあ」るとも供述していると書いてある。

しかし、この日の朝日は、興奮気味に紙面を飾っている。

「安倍氏テロの銃撃にたおれる」という匂いが漂っている。

日を追うごとに、事件は政治的な要素から離れ、

政治家と特定宗教団体のつながりが表面化し、

「要人警護」の不備が紙面をにぎわすようになった。

事件現場のビデオを見ながら、

私は安倍氏の後方が、手薄であり、

まるで丸腰の安倍氏が不用意にも敵に背中を見せているような陣形だな、と思った。

----- 〇 ----- 〇 ----- 〇 ----ー 〇 -----

『動く壁』

吉村昭の初期の短編のタイトルだ。

作者35歳のときの60年も前に書かれた小説で、オール読物に掲載された短編。

小説では食えず、翌年には

次兄経営の繊維会社に勤務しながらの文学修行の時代に書かれた小説でした。

小説では要人警護を任務とする者(SP)は、命を張って要人の『壁』になることを要求される。

吉村昭はこれを「動く壁」と表現した。

(1994年フジテレビ放映のドラマ 2021年に再放送)

(1994年フジテレビ放映のドラマ 2021年に再放送)

日本の要人警護(SP・セキュリテイ・ポリス)について

創設当時のSPは、要人の前には立たない、目立たないようにする、

という警護が主流だったようです。

創設のきっかけは、1975年「三木首相殴打事件」が発生。この事件は、

佐藤栄作元首相の国民葬会場で、内閣総理大臣の三木武夫氏が右翼団体

の襲撃を受けた事件で、創設当時の前面に出ない警護スタイルのすきを

ついて発生した事件といわれている。

この事件をきっかけに、当時アメリカで実践されていた前面に出て目

立つ警護をするSS(シークレットサービス)型警護が採用されたと言われて

います。

……わびしい葬儀が営まれていた。会葬者も少なく、

忌中の簾の中から漏れてくる読経の声も低かった。

しかし、その路を偶然通る人々は、家の前にただ一基立てられた花輪を目にすると、

例外なく足をくぎづけにし、花輪を驚いたように凝視し、そしてからいぶかしそうに

小さな祭壇の灯のまたたく家の中をうかがった。(冒頭から引用)

通りすがりの人々が驚き、いぶかしんだのはこの場末の街のただ一基飾られた花輪の豪華さであり、

更に送り主の名札に現職総理大臣の名前を見た時だった。

冒頭から一気に読者を引き込んでいく素晴らしい書き出しだ。

若い警察官の死と総理大臣との間にどんな関係があるのだろう。

と、期待に胸躍らせながらページを繰る。

身辺警護員に任命され、

彼はブローニングの小型ピストルを支給され総理の身辺警護の任務に就く。

拳銃の使用は原則、禁止されている。

拳銃を使用して市民を殺傷してしまう恐れがあるというのが、その理由だ。

襲ってくる者は、必ず凶器を身にひそませているのが常識だ。

それを防ぐ警護員たちに使用できる武器がないとなれば、

筋肉で骨で襲来者のひらめかす刃先を、

弾丸を、防ぎ止めねばならないのだ。

総理が私邸や官邸から出るあさから、夜戻るまで緊張の連続の中警護が続けられる。

ひとしきりわびしい葬儀の描写が終わると、

三日前の夜半に起こった彼の死亡事故に関する記述に移っていく。

緩いカーブを疾走するオートバイ。不意に前方にタクシーのヘッドライトが見えた。

若者の運転するオートバイはハンドルを切ったまま、スピードの慣性のまま、歩道に

乗り上げ横転。歩道を歩いていた男は事故に巻き込まれ、街灯の鉄柱に頭をぶつけて即死した。

警護という職業で身体に染みついた反射神経が、

音や光、人の声などに、感応し無意識のうちに体が動いていく。

オートバイの交通事故に巻き込まれた事故死なのか。

警護を職業とする警察官の死亡事故として処理するには、あまりにもあっけない事故だ。

オートバイとタクシーのライトが緩いカーブで交差する。

なぜ彼がそこにいたのか。

体に染みついた反射神経がなぜ働かなかったのか。

疑問を残したまま、彼の死は事故死として処理される。

小説では警護員たちの私生活まで犠牲にしながら、

ストレスと戦い要人警護に従事する警護員の姿が描写される。

再び描写は事故当日の現場に戻る。

作者は読者を寂寥感で満たすような最後の三行を用意して小説を終る。

女は、小走りに歩いた。そして、裾をひるがえしながら、道を曲がって去って行った。

サイレンの音が、また一つきこえてきた。

……夜空は、冴え冴えとした満天の星空だった。

(読書案内№186) (2022.9.8記)

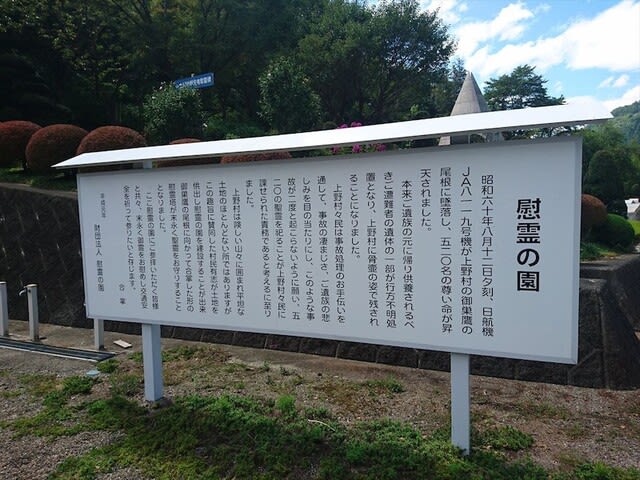

35年前の8月12日午後6時56分、羽田発伊丹行きの日本空港123便(ボーイング747ジャンボジェット機)が、群馬県上野村御巣鷹の尾根に墜落した。

35年前の8月12日午後6時56分、羽田発伊丹行きの日本空港123便(ボーイング747ジャンボジェット機)が、群馬県上野村御巣鷹の尾根に墜落した。

(ブックデーター:新潮文庫初期ミステリー傑作集収録2022.8刊 「殺意」「反射」「市長死す」「張り込み」「声」「共犯者」「顔」「なぜ星図が開いていたか」を収録)

(ブックデーター:新潮文庫初期ミステリー傑作集収録2022.8刊 「殺意」「反射」「市長死す」「張り込み」「声」「共犯者」「顔」「なぜ星図が開いていたか」を収録)