輸入依存の食料自給率38%

① 自給率低下の現状

「日本は資源がないので、外国から資源(材料))を輸入し、

それを加工し外国へ輸入する。こういう貿易を加工貿易というんだ」

遥か昔、今から六十数年前に私は小学校の社会の授業で教わりました。

大東亜戦争の愚かしい夢を敗戦という現実が訪れ、戦後復興を合言葉に

みんなが必死に働いた。

終戦直後、生産手段を持たない人たちは、食料確保に汲々した時代があった。

闇市が軒を並べ、闇物資が横行し、着物などを食料と交換した食料難時代が続いた。

コメは食糧管理法で管理され、配給制で自由には購入できず、

ヤミ屋が運ぶヤミ米購入しなければ多くの人は、食糧危機を乗り越えることができなかった。

やがて、食料危機がなくなると経済は安定し、

政府や人々の関心は、働いてお金を稼ぎ経済的な安定を求めるようになります。

社会の変容に伴う政策の転換及び人々の意識の変化は、

第一次産業の農業、林業、漁業、鉱業などの自然界に携わる産業の衰退を速めていくようになった。

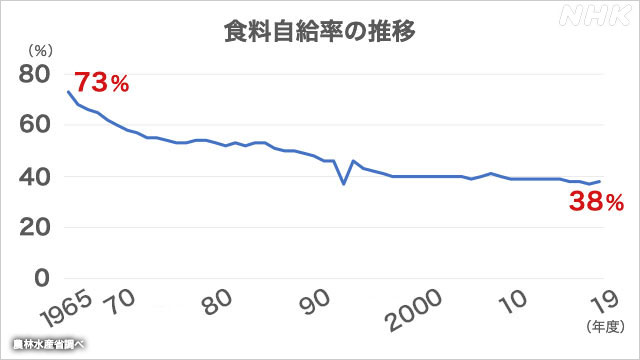

1965(昭和40)年、73%をピークに、2000年度以降は、40%前後で低迷しています。

38%というのは、2019年の実績で、2018年には過去最低の37%を記録しています。 (農林水産省調べ)

(農林水産省調べ)

政府は、2030年度に食料自給率を45%まで引き上げるという目標を掲げましたが、

達成には程遠い状況です。

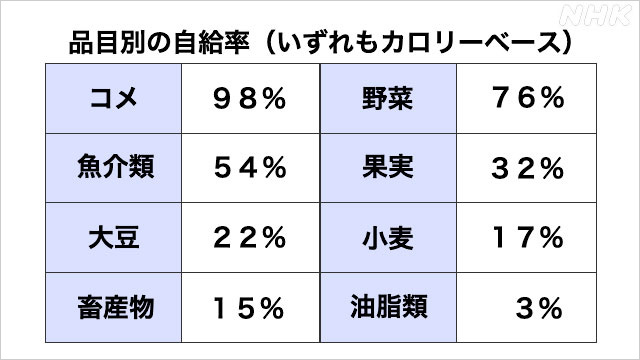

コメや野菜については、自給率が高いが、大豆、小麦などの自給率が低いために全体の自給率を引き下げています。

畜産物の自給率が低いのには訳があります。

国内で育てられた牛や鶏でも食べるエサが海外から輸入したものであれば、

その分は自給したとみなされません。

何故なのでしょう。

例えば、鶏の卵は96%が国産ですが、鶏のエサとなるトウモロコシなどは海外に依存しているため、12%まで下がってしまいます。同じように牛肉や豚肉などもその飼料のほとんどを外国産に頼っています。

気候の変動で不作になったり、最近のように戦争によって輸入の道が閉ざされてしまえば、飼料の価格は高騰し、生産価格の高騰につながってしまうので、自給とみなすことができないのです。

大豆も小麦もトウモロコシも経済の行く末を確保する重要な資源なのです。

自給率のアンバランスは日本の農業政策の失敗ではないか。

農地面積の減少

1961(昭和36)年から2021年までに農地の減少面積は、

東京都の総面積の7.9倍にもなります。

耕作放棄地の拡大

東京都と大阪府を合わせた面積よりも多いと言われています。

農業従事者の減少と高齢化

この20年間で約3分の1に減少。

しかも、農業就業者の7割が65歳以上の高齢者です。さらに高齢化が進めば

耕作放棄地になるか、委託農地になり、農業の先行きは不透明になります。

食生活の多様化により、畜産物や加工食品などの消費が伸びる一方で、

コメなどの自給率の高い品目の消費が減っているため、

自給率のパーセンテージが低くなってしまいます。

何故こんなことになってしまったのか。

(つづく)

(昨日の風 今日の風№137) (2023.10.20記)

(對馬丸の沈没地点 毎日新聞2018.8.16)

(對馬丸の沈没地点 毎日新聞2018.8.16)