各地で、ひなまつりのイベントが

行われています。

今年も青梅市にある「津雲邸」の

「雛まつり展」を見てきました。

津雲邸は、青梅出身で、衆議院議員

だった津雲國利氏(1893~1972)に

よって建てられた(1931(昭和6年)

~1940年(昭和15年))迎賓のための

建物で、現在歴史資料館になっています。

ちなみに建物は国の有形登録文化財です。

この津雲邸には、津雲氏によって収集

された数百点に及ぶ有職雛(ゆうそく

びな)などの雛人形、芥子雛(けしびな)、

雛道具、御所人形などがあります。

段飾りの雛人形は建物の2階に飾られて

いました。

厳密には二段構成で、一段目の有職雛

(男雛・女雛)は江戸後期につくられた

もの。有職雛とは、公家の風俗を忠実に

縮小した雛人形で、本来、公家の格式に

応じて特別につくらせたものだそうです。

二段目は、五楽人(ごがくにん)で、

篳篥(ひちりき)、横笛、笙(しょう)、

羯鼓(かっこ)、火焔太鼓(かえんだいこ)

の奏者五人で、雅楽を奏じています。

(注:五人囃子は主に関東の飾り方で、

能楽を奏じる。五楽人(ごがくにん)

は主に関西・特に京都の飾り方で、

雅楽を奏じる)

三段目~五段目は雛道具類です。

スタッフの方によると、現在の五段飾り

とは違い、当時はお雛様と楽人のほか

飾り方に決まりはなかったのだそうです。

次第に豪華さを競うようになって現在の

ような段飾りになったのだそうです。

ちなみに、この津雲邸と同じ飾りの

雛人形は、国立歴史民俗博物館(千葉県

佐倉市)にもあり、皇女和宮様(江戸

末期に徳川家に降嫁)がお持ちになって

いたものだそうです。

雛人形の始まりは「紙雛(立雛)」で、

子どもの病気や災厄を祓い無事の成長を

祈るもの。それが今のような形になって

きたわけですね。

他にも有職雛の人形が飾られており、

この中には三人官女の人形もあります。

上の有職雛は、稚児仕立ての一種の

代わり雛で、富裕な女性の楽しみとして

所有されていたものだそうです。

これは雛人形ではなく、皇子女や公家の

子女などが誕生後はじめて御所に参内した

折に天皇陛下から下賜された特別な人形で、

「初参人形」(ういざんにんぎょう)と

呼ばれるものだそうです。

以下は御所人形(ごしょにんぎょう)

とよばれるものです。

御所人形は、宮中の祝い事に飾られて

きた由緒ある人形で、上の写真のものは、

宮中に参内した公家や大名に対し下賜

されたものだそうです。

上の雛・雛道具は、老中松平定信の

「寛政の改革」で出された贅沢禁止令

により、豪華な雛人形などの製作・

販売が禁止されたことに伴ってつく

られることになったと言われる、

「芥子雛(けしびな)」とよばれる

ものです。

精巧なミニチュアで、本来の物同様に

つくられていますので、その値段は、

返って、極めて高価なものになった

そうです。

これらの芥子雛や、黒塗・蒔絵を施した

極小雛道具を製作した店がいくつかあり、

上野池之端の「七澤屋」、浅草の「武蔵屋」、

市中の「黒田屋」などがあったそうです。

上の道具類は、この中でも特に有名な

七澤屋のものだそうです。

津雲邸の建物は、国の有形登録文化財に

なっていますが、その貴重な欄間などの

造りを上の写真に見て取ることができます。

かつて江戸・大正期につくられた貴重な

雛人形や雛道具類は、幕末の上野戦争や

東京大空襲で焼失したものがあるそうです。

そうした出来事を経て、津雲邸は、雛人形・

雛道具を、歴史的な文化財として今日に

伝えている史料館ですが、歴史民俗博物館

や徳川美術館や虎屋文庫などと比べると、

あまり知られていないかもしれません。

是非とも、これからも保存にご尽力をお願い

したいと思います。

説明して下さったスタッフの皆さんに

改めて感謝いたします。

先日の3連休は体調がいまいち

でしたが、外歩きができないほど

でもありません。

イベントのサイトを見ると、なに

やら難しそうな名称の、

「Alternative Libing展」(オルタナ

ティブ リビング)ー「入場無料」

というのがありました。

私はこの入場無料の言葉に弱いん

です。

場所は有楽町。アクセスは駅の直ぐ

そば。これは行かねばなりません。

展覧会は東京都の主催。

パンフによると、アーチストによる、

未来の東京の暮らしをイメージして

創られた作品展とのこと。

つまり、未来のインテリアとか生活

空間のことなんでしょうか。

うーん、難しそう。

会場となっている施設は、2年前に

都が開設した「SusHi Tech Square」。

SusHi Tech Squareとは、

「Sustainable High City Tokyo」

の頭文字をとったものだそうです。

施設名の意味は、デジタルテクノロ

ジーを活用して持続可能な新しい

都市の形を提案するという意味だ

そうです。

はやり言葉の「持続可能」。

わかるようでわからない言葉なん

です。わかりやすく言うとなんなん

でしょうか。

こんな作品が展示されていました。

(落合陽一氏の作品)

題名は「ヌル鏡止水」。

コンセプトは「デジタルの水鏡

に記憶が浮かぶ」。

説明には「人が自分の心を深く

覗き込む体験を、テクノロジーは

どこまで手助けできるだろう?」

(河野未彩氏の作品)

題名は「《inner sky》《3D to 4D》」。

コンセプトは「雲がリビングに降って

きた」。説明には「未来にはどんな

テクノロジーの隕石が降ってくるの

だろうか。」

(注:雲とは架空の隕石「クラウド」

のこと)

(Houxo Que氏の作品)

題名は「《NOUMENON #1》《Death

by proxy #3》

コンセプトは「テレビの実在が暴れ出す」

説明には「液晶ディスプレイとそこに

映されているものは、何なのだろう?」

(注:これは壊れたテレビを表してます)

(KURANOIE氏の作品)

題名は「TOXI:Capture Park」

コンセプトは「暮らしの砂場が

時を積む」。説明には「私たちの

日常と、砂が風化していく「時の

流れ」には、どんな違いがある

だろう?」

(注:この作品は鑑賞者が自由に

動かしていいものです)

(小林 椋氏の作品)

題名は「この囲いの戸(木の島)

で組む島」

コンセプトは「家具が役割から

解放される」。説明には「役割や

意味を失ったとき、日常生活を

取り巻くものたちはどのように

見え方を変えるだろう?」

(ユカイ工学(株)の製品)

題名は「しっぽがある暮らし」

コンセプトは「ロボットたちが

撫でられ待ち」。説明には

「絆を育めるロボットと過ごす

ことによって、どんな毎日が

始まるだろう?」

(注:尻尾を撫でると動きます)

デジタルアート。すごいなと

思いますが、理解が追いつきません。

この展示のそばに

「Our Alternative Living]」と言う

コーナーがありました。

コントローラーを使って、

ブロックを3D空間上に配置して

家具をつくるという体験コーナー

です。

「やってみますか」とスタッフ

さんの声が。

教えてもらいながらトライ。

しかし、操作が飲み込めず

とうとうギブアップ。

"子どもたちはあっという間に

創ってしまうんですよ”

ガックリです。

子どもたちの姿は、展示入口の

「くりらぼベース」でも見られました。

ほとんどが小学生くらいです。

タブレットをいとも簡単に操作し

ながら、子どもたちが映像とか

イラストとか工作に熱中しています。

驚くなどということではなく、

これがごく当たり前の時代なんですね。

この展示の脇に、同時開催の別の

展示がありました。

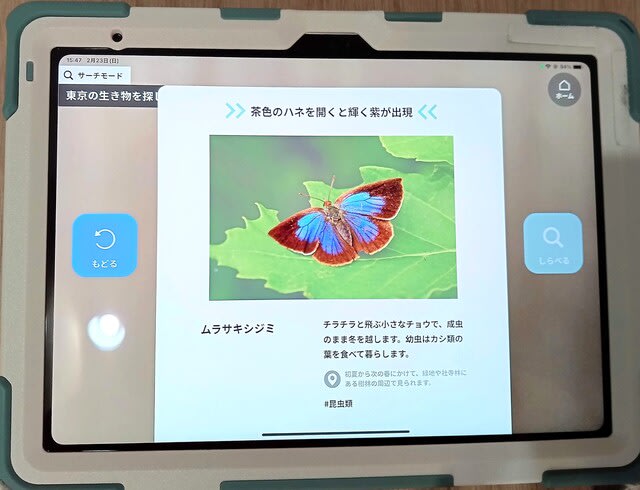

題して「東京自然いきもの展」です。

デジタルでいきものを見ようという

わけです。

子どもたちが使うというデジタル

教科書も、こうしたイメージなんで

しょうか。

一つは「地図からいきものを探して

みよう」というコーナーです。

地図上に表れた昆虫や鳥をクリック

するとタブレットに画像がアップ

されます。

もう一つは「いきものの鳴き声で

遊んでみよう」というコーナーです。

ボタンをクリックすると鳥の

画像と鳴き声が出ます。この鳴き声

を組み合わせることもできるんです。

さらにこんな展示も同時開催されて

いました。

「東京2020パラリンピック」

の開会式の時の衣装などの展示です。

国立競技場、マスコット、エンブレム。

懐かしいですね。

国歌斉唱、その歌声が絶賛された

MISIAさん。その虹色の衣装です。

パラリンピック開会式のパフォー

マンスの衣装です。

こちらは閉会式のパフォーマンス・

リボンダンスの衣装です。

デジタル化はどんどん進むと思い

ますが、自然や躍動そうした体験の

機会を味わうことも大事にしたいと

思うのですがー。

一昨日から雨が降ったおかげで、カラカラ

天気が一転して、柔らかな大気に包まれました。

もっとも、寒いことに変わりはありません。

明日・明後日は日本海側は大雪のようですね。

豪雪による被害がでなければいいですがー。

年が明けて、はや8日が経ちました。

我が家でも家人がつくった正月飾りを

飾っていました。

こちらでは、7日に正月飾りを取り外すのが

一般的ですが、せっかくですので、もう少し

してから、外すことにしました。

毎年、「江戸東京たてもの園」(小金井公園内)

には、松の木などの「こも巻き」に「飾り結び」

が取り付けられます。

職人の方のいわば伝統芸ですが、

真骨頂というか遊び心ですね。

行ったのは5日の日。恒例の行事ということで、

結構多くの人が飾りを見に来ていました。

外国人観光客の姿もありましたが、一体どこで

チェックしているんでしょうか。

飾り結びが取り付けられているのは、

大部分は、たてもの園内の東側の松の木です。

スタッフの人の話では、今年は22か所だ

そうで、年々多くなっているようです。

入園したのが夕方近くでしたので、

静かなたたずまいの中に、夕陽が差し込み、

穏やかな雰囲気が醸し出されていました。

今年の干支は、巳(蛇)ということで、

三か所の松に、絡みついている蛇が

取り付けられていました。

頭の部分だけでなく、実際にはぐるぐる

と、木のだいぶ上の方までしっぽを巻き

つけていました。

お正月ということで、おめでたい鶴と亀です。

よくつくるものだなと感心してしまいます。

22の飾り結びのすべてを写真にできたか

どうか確認していませんが、どれもなかなか

の出来栄えです。

昆虫などいろいろの動物が見られました。

以下ご覧ください。

蜘蛛がすすーっと糸を垂らして降りて

くる先を見上げると、蜘蛛の巣まで

つくられています。芸が細かいです。

どれもトンボ?

大きい虫に見えますが、ホタルが

光っている様子なのでは?

セミが脱皮しているところのようです。

カミキリムシ?

カブトムシとクワガタムシみたいです。

アリンコですか。知らんけど!

この蝶は、見事ですね。

ハチですね。スズメバチ?、アシナガバチ?

トカゲみたいですが、うーんどうでしょうか?

ユーモラスなカエルです。

アマガエルですね、きっと。

カエルを狙っているみたいに見える

やつは、カマキリです。

テントウムシもうまくできています。

こうして見てくると、まさに「職人芸」

というか「伝統芸」です。

2月初めくらいまで、展示されているよう

ですが、取り外されるのはもったいない

ように思います。

ともあれ、来年のお正月も力作を期待し

たいものです。

2週間ほど前のことになってしまいましたが、

家人が、上野の東京国立博物館で「神護寺展」の

夜間開館があるから、行ってみたいと言います。

神護寺と言えば京都の高尾にある有名な寺院。

ネットをみると、この特別展が夜間開館で観覧でき、

同時に「縁日」が楽しめる、とでています。

題して「東博縁日」。

ちょっとお堅いネーミングですが、国も粋なことをー。

面白そうです。

上野公園は久しぶりです。

降り立った駅舎はかつての駅舎とは違います。

様変わりして随分とモダン。

上野駅(公園口)に着いたのが平日の夕方5時半。

たぶん美術館や博物館などから帰る人たちなので

しょう、逆に駅へ向う人が多くなっています。

しかもまばらになってきています。

駅に向かう人を避けるように国立博物館へと歩いて

いくのは、開閉時間を間違えていると思われや

しないか。何となく落ち着きません。

夜間開館の入場は、正門ではなく、正門の左手にある

「黒門」でした。平日は閉じられています。

この門は、かつての鳥取藩池田家の上屋敷の正門で、

明治時代は東宮御所の正門だったそうです。

国の重要文化財です。

入場時間の午後6時には、いつのまにか黒門前に

人が集まってきていました。

国立博物館の「縁日」。ライトアップされた

博物館の建物も見られます。

私たちだけでなく、行ってみたい人が結構いる

みたいです。

夕方6時、一斉に入場していきます。

早速に縁日の店を見ている人もいますが、

「神護寺展」を見てから店を覗くことにしました。

今回、有名な「伝源頼朝像」の肖像画をはじめ、

国宝や重要文化財の寺宝の数々が展示されて

いました。が、ほぼすべて撮影禁止。

人が少ない分じっくり鑑賞できるわけですが、

そもそも、仏教の歴史に疎いですし、

空海や真言密教についての知識も薄いです。

“ふむふむ、そうか”とうなずきながら、

あっという間に出口へ。

まるで子どものように、“さあいくぞ縁日の店に”、

となりました。

少しづつ店を覗きながら本館のほうに戻りました。

飲食物の店は、ずらっと並んではいませんでしたが、

さすがにジュウジュウ・パタパタの屋台店でなく、

スマートなキッチンカー。

会場が博物館という場所だからなんでしょうね。

館内の掲示に、縁日のイベントとして、太鼓の

演奏が掲示されていました。本館前の特設ステージ

です。開始時間まで時間があります。

そこでキッチンカー前のテーブルに座り、

飲み物とたこ焼き・焼きそばです。

日本の歴史や文化財より「縁日」です。

やがて太鼓の演奏が始まりました。

本館前の玄関の特設ステージです。

六人編成のグループです。名前は忘れました。

大きな石造り?の本館の玄関前です。

ちょっと寂しくはないか。そんな心配は無用でした。

太鼓の響きが、それはそれは凄いんです。

博物館の静寂を打ち破るような演奏。

日本で最高峰の博物館に“こだま”します。

鳴り響くは、ドンドン、ドドン、ドドド。

激しく打ち鳴らされる太鼓の音。

博物館と太鼓演奏。素晴らしいコラボ。

展示されている仏像も何事かとびっくりのはず。

厄を払い、幸運をもたらす獅子舞。

見物客の間を、ステージを降りた獅子が、

大きな口で見物客を「噛んで」回ります。

まさに縁日です。

あっという間に閉館の午後9時になりました。

博物館に静けさが戻りました。

博物館前の噴水も終了です。

夏の小さな縁日を楽しんだひと時でした。

それにしてもお堅い国の博物館主催の祭り。

こんな「遊び心」の催しもあったんですね。

柔らかい催しもの、ウエルカムです

現代美術家の三島喜美代さんが6月19日に亡くなられ

ました。91歳でした。

このことは新聞報道(6.27読売)で知ったのですが、

そもそも三島さんという美術作家のことは全く

知りませんでした。

国内の美術館だけでなく、大英博物館やシカゴ美術館にも

その作品が収蔵されているそうで、世界的な美術作家

なんですね。

新聞で、練馬区立美術館で特別展が開かれて

いることを知り、早速に、出かけてみました。

この展覧会は、5.19から始まっていて、

7.7まで開催中です。

三島さんはこの特別展を見届けるようにして、

天国へ旅立たれたわけですね。 合掌。

展示作品の説明パネルによると、三島さんは

1970年頃から、「土を紙のように薄くのばし、

シルクスクリーンや手書きによって陶土の表面に

新聞やチラシの文字を転写して焼成するー

この技法によって「割れる印刷物」を生み出した」

のだそうです。

それがわかるよう、作品(オブジェ)が、

実際に触れることができるコーナーに

展示されていました。題名は「空き缶」です。

手にすると、もちろんアルミ缶ではなく、

本当にずっしり重い陶(焼き物)なんです。

驚きです。

さて、写真の枚数は多いですが、

以下をご覧ください。

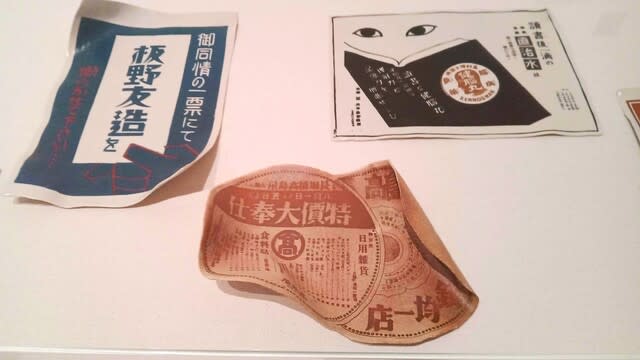

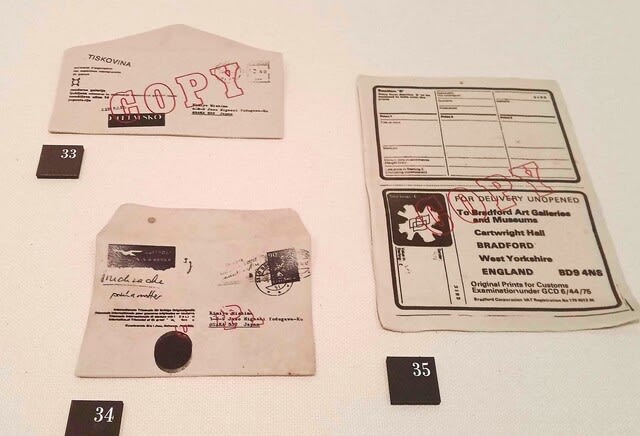

これらは実物大のチラシ・広告・新聞紙など

まるで本物のように見えます。

とても「陶」とは思えません。

くしゃくしゃの新聞紙や木箱などの作品もびっくりです。

段ボール箱などの作品にいたっては、表がめくれたり、

破れていたり、歪んでいたり。さらには空き瓶など。

これが「陶」でできているとは、とても信じられません。

三島さんは、80年代頃から、

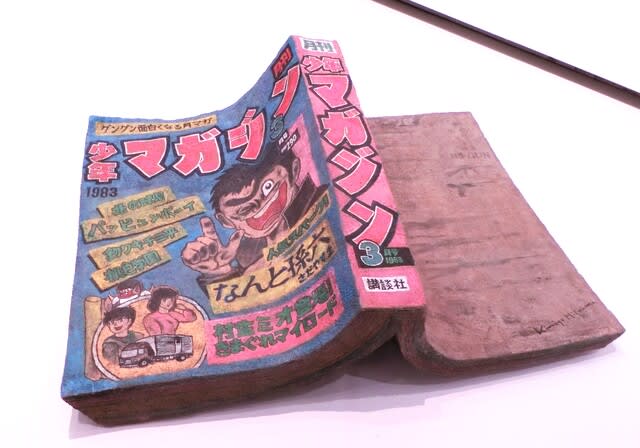

実物大の作品を越えて、巨大な作品づくりを

手掛けられています。

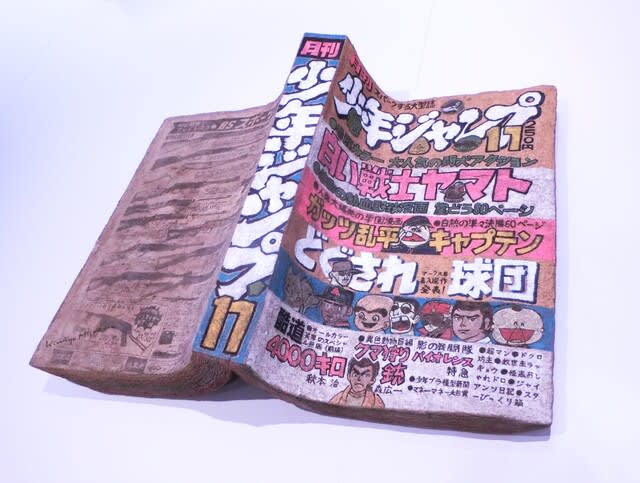

コンクリートの柱に、チラシや新聞などの

ゴミが詰まっている作品は、縦に2mはあった

ような気がしますし、漫画雑誌も横幅は2m

くらいはありました。

鉄製の屑籠に入ったボール箱や空き缶、

車輪など廃材のオブジェなど、作品は

大量消費社会のゴミ・環境問題に目が

向けられています。

また、三島さんは、インスタレーションという

表現方法で、巨大なオブジェをつくりあげて

います。

インスタレーションというのは、室内や室外の

場所や空間全体を、オブジェや装置などで、

芸術的な空間として呈示する手法のようです。

上の写真は、一つの展示室全体にレンガが

敷き詰められ、その一つ一つのレンガに、

過去から最近までのニュースを伝える新聞が

転写されています。

三島さんは、大量消費社会・大量情報社会の

問題、大量のごみなどの環境問題を、

ユーモアを込めて提起しているのだそうです。

私には解説する知識がありませんが、芸術には

すごい力があることを感じた一日でした。