穢れとは「気枯れ」であるとされています。

「気」が枯れる。気とは生命力みたいなものでしょうか。生命力である「気」が横溢している状態が理想なのでしょうが、人は長く生活を続ける過程で、様々な「ゴミ」をその心にくっつけてしまう。その「ゴミ」に遮られて、「気」本来の力が発揮できなくなってしまっている状態。

この状態を「気枯れ=穢れ」といった。こういう解釈でよろしいでしょうか。

そのごみを「祓い、浄める」ことによって、再び気が横溢した状態に戻す。

もっとも効果的な「祓い、浄め」は、日々の感謝想起、ってことですかな。

日本人は古来より、「穢れ」を嫌い、常に清浄であろうと心掛けた。生活のあらゆるところから、「穢れ」たものを排除しようとした。

この観念は時代を経るとともに徐々にエスカレートしていったようで、穢れたものに触れることを激しく忌避するようになり、穢れたものに「触れた」人々との接触を忌み嫌うようになっていく。

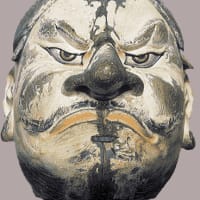

忌み嫌われた「穢れ」の際たるもの、それが

「死穢」だった、と考えられます。

従って、「死穢」に触れることを常態としている人々、なりわいとしている人々を忌避するようになっていったわけです。

それが、最終的に「」と呼ばれた被差別民を生み出す大きな要因だった、と思われるわけです。

ところで、「死」は本当に「穢れ」なのでしょうか?

日本人は遥かなる太古より、死を「穢れ」だと思っていたのでしょうか?

この疑問を解く鍵の一つが、アイヌの信仰、死生観ではないかと、私は思っているのです。

〈続く〉で、ありやす。

有安でありやす。シスターラビッツの仮装をしたでありやす。

どうだ、カワイイだろ!でありやす。これを見ればきっと、あなたの心の穢れも祓われるでありやす。

皆様に日頃の感謝を込めまして、ありがとうございます、で

ありやす。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます