すいません、またもや1年前のご報告。。

この頃 母が亡くなり、実家に引っ越ししたりでホント、何もできませんでした。

引っ越しのどさくさに領収証を紛失したりして、決算もまとめられないままでいましたが、ちょっと時間が空いたので、とりあえず決算報告だけ完了させました。

〔決算報告〕

【収入の部】

前回活動繰越金 130,888円

募金収入 100,000円 収入計 230,888円

【支出の部】

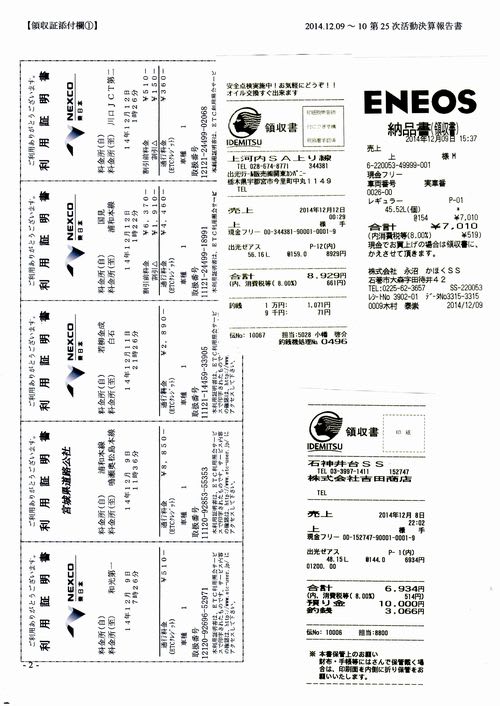

〈活動費〉 15,950円

◎交通費 15,950円

(高速道路通行料 15,950円) 支出計 15,950円

【収支差引残額】 残額 214,938円

※注※

・前回活動からの繰越金のほかの収入は、募金1件100,000円(ワタヌキさまより)である。プロジェクトに厚いご支援を頂き、深く御礼申しあげる。

・プロジェクトの活動にかかる支出については節約を旨とし、おおよそ次のような基準を設けている。①高速道路の利用については体力や公演スケジュールも鑑みるが、休日・深夜割引を利用するなど工夫する。②宿泊はボランティア団体や個人宅に泊めて頂くなど節約するが、継続して活動を続けるボランティア団体が減少し、また市民生活も通常の落ち着きを取り戻しつつあることから、現状では旅館等の宿泊施設を利用する機会が増えた。その場合の宿泊費の基準としては、素泊まりとし、おおよそ1人1泊5,000円程度までに収める。③食費については旅行がなくても掛かる費用であること、酒食の区別がつきにくいため、宿泊プランに朝食が組み込まれている場合を除いて参加者の自費負担とする。

・収支差額は今後の活動費用として活用し、支出明細を明らかにする。

・プロジェクトでは従来活動資金を募金に頼っていたが、一般からの募金の減少を受けて、本年より被災地でも有料のワークショップ等を展開している。これらの活動による収益を、仮設住宅への慰問活動や仮設商店街の振興協力などプロジェクトの本来の目的である被災者への直接支援のための活動資金に充当するべく、両者は有機的な関係であるべきであるが、実際にはまだ有料の活動は少数回に留まっている。

・今後も被災地でイベントやワークショップに限り有料の上演を行う予定であるが、会場の条件により募金を募る場合もある。また被災地以外の場所でも活動報告会を開いたり、引き続き企業スポンサーなどを探す努力を重ねたいと考えている。銀行口座への募金も引き続き呼び掛けさせて頂く。消費増税、また高速道路利用料の割引縮小という厳しい状況であるが今後も変わらぬご助力をお願い申し上げる次第である。

【振込先】三菱東京UFJ銀行 練馬光が丘支店(店番622)普通預金 口座番号 0056264

名義 ノウガクプロジエクト ハツタタツヤ

以上

平成28年3月30日

「能楽の心と癒しプロジェクト」

代表 八田 達弥

代表 八田 達弥

(住所)

(電話)

E-mail: QYJ13065@nifty.com

この頃 母が亡くなり、実家に引っ越ししたりでホント、何もできませんでした。

引っ越しのどさくさに領収証を紛失したりして、決算もまとめられないままでいましたが、ちょっと時間が空いたので、とりあえず決算報告だけ完了させました。

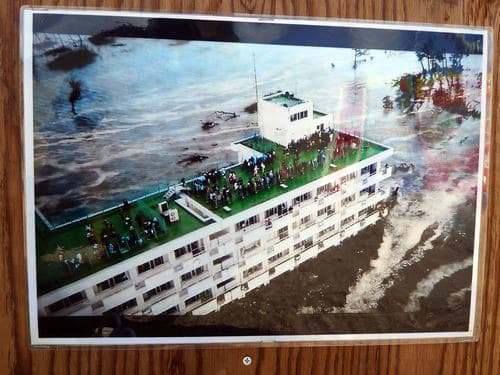

能楽の心と癒しプロジェクト

第26次被災地支援活動

(2015年03月11日)

第26次被災地支援活動

(2015年03月11日)

〔決算報告〕

【収入の部】

前回活動繰越金 130,888円

募金収入 100,000円 収入計 230,888円

【支出の部】

〈活動費〉 15,950円

◎交通費 15,950円

(高速道路通行料 15,950円) 支出計 15,950円

【収支差引残額】 残額 214,938円

※注※

・前回活動からの繰越金のほかの収入は、募金1件100,000円(ワタヌキさまより)である。プロジェクトに厚いご支援を頂き、深く御礼申しあげる。

・プロジェクトの活動にかかる支出については節約を旨とし、おおよそ次のような基準を設けている。①高速道路の利用については体力や公演スケジュールも鑑みるが、休日・深夜割引を利用するなど工夫する。②宿泊はボランティア団体や個人宅に泊めて頂くなど節約するが、継続して活動を続けるボランティア団体が減少し、また市民生活も通常の落ち着きを取り戻しつつあることから、現状では旅館等の宿泊施設を利用する機会が増えた。その場合の宿泊費の基準としては、素泊まりとし、おおよそ1人1泊5,000円程度までに収める。③食費については旅行がなくても掛かる費用であること、酒食の区別がつきにくいため、宿泊プランに朝食が組み込まれている場合を除いて参加者の自費負担とする。

・収支差額は今後の活動費用として活用し、支出明細を明らかにする。

・プロジェクトでは従来活動資金を募金に頼っていたが、一般からの募金の減少を受けて、本年より被災地でも有料のワークショップ等を展開している。これらの活動による収益を、仮設住宅への慰問活動や仮設商店街の振興協力などプロジェクトの本来の目的である被災者への直接支援のための活動資金に充当するべく、両者は有機的な関係であるべきであるが、実際にはまだ有料の活動は少数回に留まっている。

・今後も被災地でイベントやワークショップに限り有料の上演を行う予定であるが、会場の条件により募金を募る場合もある。また被災地以外の場所でも活動報告会を開いたり、引き続き企業スポンサーなどを探す努力を重ねたいと考えている。銀行口座への募金も引き続き呼び掛けさせて頂く。消費増税、また高速道路利用料の割引縮小という厳しい状況であるが今後も変わらぬご助力をお願い申し上げる次第である。

【振込先】三菱東京UFJ銀行 練馬光が丘支店(店番622)普通預金 口座番号 0056264

名義 ノウガクプロジエクト ハツタタツヤ

以上

平成28年3月30日

「能楽の心と癒しプロジェクト」

代表 八田 達弥

代表 八田 達弥

(住所)

(電話)

E-mail: QYJ13065@nifty.com