能楽の心と癒やしプロジェクト

第15次被災地支援活動(2013年07月29日~08月02日)

〔活動報告書〕

【趣旨と活動の概要】

東日本大震災被災地支援を目指す在京能楽師有志「能楽の心と癒やしプロジェクト」の4名(※注1)は、能楽の持つ邪気退散、寿福招来の精神を被災地に伝えるべく、2011年6月よりすでに14度に渡り岩手県釜石市、宮城県石巻市、気仙沼市、南三陸町、女川町、東松島市、仙台市、大崎市、および福島県双葉町の住民が避難している旧埼玉県立騎西高校避難所にて能楽を上演することによって被災者を支援する活動を行って参りましたが、このたびメンバーの八田、寺井は、去る07月29日、および08月02日の5日間に渡り宮城県・石巻市内にて計5回、能楽および舞囃子の上演を行いました(※注2)。

今回の活動はNPO法人「JIN'S PROJECT」との共催となっており、石巻市で繰り広げられる最大のイベント「石巻川開きまつり」への参加を目標とし、さらに「文化の復興」の目標を実現するため石巻市内の名家にて「能とピアノの夕べ」公演を行いました。活動の実現に至るまでご尽力いただいた関係各位に深謝申し上げます。

石巻市の「川開きまつり」への出演は念願であり、早くから地元関係者を通じて能の出演の是非を打診して頂いていました。しかしながら意外や出演の受け入れはかなり困難を極めました。川開きまつりではコンサートやパレードなど賑やかな催しが多く、また多くの露店が設置されるため、能楽を上演する雰囲気域が保たれない、そもそも舞うスペースが用意できない、というのがお断りの理由でした。

このためプロジェクトとしては活動の機会を探し、「川開きまつり」とは別個に「能とピアノの夕べ」を催し、また川開きの当日はこれまでご挨拶をしていなかった石巻市内の寺社へ参詣致し、奉納上演をすることとしたほか、「川開きまつり」と同時に進行する「全国花火サミット」のレセプションへの出演の依頼を石巻商工会さまより頂戴し、これに出演することになりました。

このように今回はプロジェクトの活動としては比較的上演時間に余裕のある活動ではありました。しかし成果は大変大きなものだったといえます。「能とピアノの夕べ」公演は予想外に市民に大きな反響を呼んだようで、当初の想定を大きく上回る、80~100名のお客さまがお見えになり、寺社の奉納では今後、地元の郷土芸能との競演のお話も生まれ、また「花火サミット」では各地の自治体の関係者や市長さんの知己を得ることができました。

ことに「能とピアノの夕べ」公演は、当初は東松島市の某施設で「星と能楽の夕べ」を行う予定であったものが、会場施設が星空投影には適していないことが判明したために急遽会場と内容を変更して行った公演でした。すでに予定を空けて頂いていた天文解説の方はキャンセルとさせて頂きましたが、新たな会場(石巻市内の個人宅)には立派な日本庭園がある、とのことで、同じく予定を空けて頂いていたピアニストと能楽だけで上演することに致しました。これが夕食どきの上演にもかかわらず上記のように予想外の反響を呼んで大勢のお客様にご来場頂けたのは望外の幸でしたが、芳名帳にご記入頂いたお客様のご住所を見ると、普通のご家庭からお見えになったお客さまがほとんどだったようです。プロジェクトとしては仮設住宅への慰問公演も継続して行う予定ですが、一方、市民が普通に芸術文化を楽しめる「文化の復興」を目標のひとつに考えておりますが、この「能とピアノの夕べ」公演は、まさしくこの目標に合致する公演となったのではないかと思います。プロジェクトとしましては、今後 慰問公演と平行して「星と能楽の夕べ」や「能とピアノの夕べ」公演を積極的に被災各地で展開していこうと考えております。

また寺社への奉納公演は、「川開きまつり」とリンクして行いました。石巻市の「川開きまつり」は、石巻の開港の基礎を築いた川村孫兵衛への報恩祭として大正時代に始まった歴史のある祭礼です。今日では市民にとっては夏祭り・花火大会などのお楽しみ行事となっていますが、祭礼の役員さまは早朝より1日をかけて市内各地に点在する孫兵衛の顕彰碑や銅像、そして墓を巡回して、神職・僧侶による供養祭に参列します。プロジェクトはこの一部~以前にも奉納したことのある大島住吉神社さま、孫兵衛の墓を守る普誓寺さま~に同行して式典の前後に舞囃子を奉納させて頂きましたほか、震災後の最初の活動拠点であった湊小学校避難所との関係から、湊地区を守る零羊崎神社さまでも奉納上演をさせて頂くことができ、市長さまはじめ各地の関係者の方の知己を得ることができました。

「全国花火サミット」公演は、はじめて石巻商工会さまより頂いた出演依頼でした。「全国花火サミット」は花火大会を行っている自治体の商工会や観光協会など関係者が集って毎年持ち回りで開かれ、情報交換や親睦を深める活動を行っておられます。じつはこのサミットは偶然にも震災の年に石巻市で開催されることになっていて、これが中止となったため、今年は石巻市としても満を持しての開催でした。石巻に集った各自治体の関係者の方は会場近くの被災ビルの屋上で花火大会の実施を視察し、その後ホテルでレセプションが行われ、翌日に本会議が開かれる予定で、プロジェクトは初日の花火大会視察後の歓迎レセプションのアトラクションとしての上演でした。しかし上演後はすぐに会場を失礼する予定だったものが、ご来場のサミット関係者のお計らいによって会食にまでお招き頂き、石巻市長さんや諏訪市長さんはじめ、各地の関係者の方の知己を得、またそれらの土地での能楽ワークショップなどの話にまで発展しました。

このように、今回は全体としてみれば上演の回数はあまり多いとはいえませんでしたが、活動内容としてはプロジェクトとして新たな発展を予感させるものとなりました。関係各位のご尽力に深謝申し上げたいと思います。

※注1 プロジェクトメンバーは八田達弥(シテ方・観世流)、寺井宏明(笛方・森田流)、大蔵千太郎(狂言方・大蔵流)、小梶直人(同)の4名。ただし都合により今回は八田・寺井の2名での活動となった。

※注2 今回の上演場所は石巻市①秋田屋庭園②大島住吉神社③零羊崎神社④普誓寺⑤石巻観光物産情報センター(ロマン海遊21)⑥石巻グランドホテルの6箇所。

【活動記録】

7月30日(火)

夕刻18:00より秋田屋庭園にて「能とピアノの夕べ」公演。御子柴聖子さんのピアノ演奏と能『高砂』を上演。80~100名のお客さまのご来場を頂き、当初は日本庭園を背景に座敷での上演の予定のところ、庭園を客席として座敷で上演することとなった。

7月31日(水)

「石巻川開きまつり」初日。プロジェクトは下記の寺社で奉納上演。

8:30~ 大島住吉神社 舞囃子『融』

14:00~ 牧山・零羊崎神社 舞囃子『融』

16:00~ 普誓寺 舞囃子『融』

8月1日(木)

「石巻川開きまつり」2日目

11:00~ 石巻観光物産情報センター(ロマン海遊21)にて能『羽衣』を上演。

21:00~ 石巻グランドホテル「鳳凰」の間にて「全国花火サミット」歓迎レセプションに参加。能『猩々』を上演。

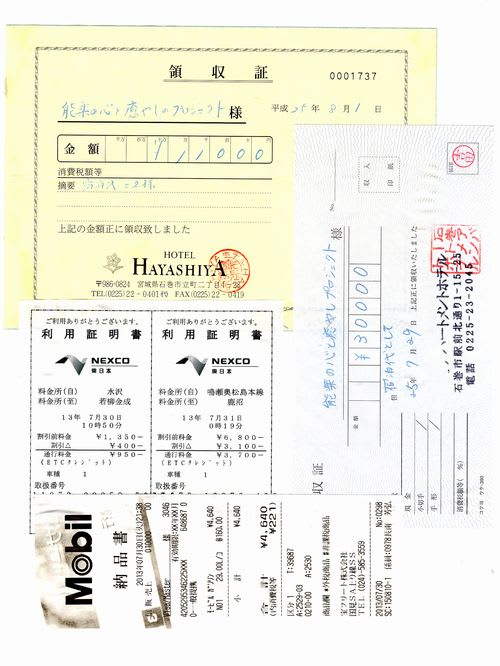

【収入・支出】

プロジェクトの活動は基本的に募金によって行われております。近来JIN'S PROJECTさまとの共催の形を取り、同団体の斡旋により企業より活動資金の一部を補助頂くことができ、今回も交通費のみご支援を頂くことができました。

募金は基本的にプロジェクトのボランティア活動資金(以下「ボラ」)として使わせて頂きますが、とくに被災地への直接支援を目的にプロジェクトに寄せられた義援金(以下「ギエ」)はプロジェクトとして支援するのに然るべき団体。。被災地に拠点を置き、直接被災者の支援活動に従事することを目的とした、非営利で公明正大な活動が長期に渡って期待できる、信頼すべき団体に寄付させて頂きます。

プロジェクトの活動資金としては、前回活動繰越金として301,492円(内訳:ボラ268,992円 ギエ32,500円)があるほか、前回第14次支援活動の決算のあと銀行口座へ計40,000円を頂戴致しました。よって計341,492円(内訳:ボラ 308,992円 ギエ32,500円)が今次活動の前に計上されております。

これに対して今回の活動による支出の内訳は別紙決算報告書にある通りで、今回の活動終了時の残額は 291,202円(内訳:ボラ258,702円 ギエ32,500円)となっております。これらは今回の活動繰越金として計上し次回活動の資金として有効に使わせて頂きます。

プロジェクトの訪問公演の支出につきましては節約を旨としております。交通費節約のため、できるだけ深夜割引の制度を利用して終夜運転をして早朝に現地に到着するなど工夫はしておりますが、体力や公演スケジュールによって、必ずしも深夜走行ができない場合もあります。宿泊につきましては、従来は住民ボランティアさま等のご厚意により無料、または安価での宿泊ができましたが、街が落ち着きを取り戻しつつある昨今では個人宅への宿泊は迷惑を考えて自粛し、またボランティア団体も減少している現状では旅館などに宿泊する機会も増えてきました。この場合にも宿泊費はおおよそ5,000円まで、素泊まりを旨としており、食費については酒食の区別がつきにくいため、すべて自己負担としております。

前述の通り今後は企業さまのご支援を頂ける可能性もありますが、今後も長期に渡って被災地での活動が継続できますよう、みなさま方には引き続きまして活動支援をお願い申し上げる次第です。

【成果と感想・今後の展望】

プロジェクトとして第15次となる今回の支援活動では、石巻川開きまつりを目標としての活動を計画して絵おりましたが、これが難しい状況となりました。次に『星と能楽の夕べ』公演の展開を考えましたが、こちらも会場設備の条件が整わず断念。大変紆余曲折を経ての活動となりました。

しかしながら秋田屋庭園という願ってもない好条件の会場を紹介頂き、『星と能楽の夕べ』公演から天文関係の要素を取り除いた、いわば簡略版の『能とピアノの夕べ』公演を行わせて頂く運びとなったのですが、これが思いもよらぬ効果を生み出し、大変ロマンチックな催しとすることができたのは望外の幸でありました。大勢のお客さまにもご参集頂き、まさにプロジェクトの目指す「文化の復興」というものの形が少しだけ見えてきたような気が致します。今後も仮設住宅への慰問や仮設商店街の振興のお手伝いなどは続けて参りますが、また一方、『星と能楽の夕べ』公演を本公演と捉え、その条件が整わない場合は『能とピアノの夕べ』公演をもってその代わりとするような「文化の復興プロジェクト」のようなものを展開してゆきたいという希望を持つことができました。

また今回は初めて石巻商工会よりご依頼を頂戴し、震災で塩基になった「全国花火サミット」のレセプションという晴れの場で活動させて頂くことができたのは名誉なことだったと考えております。わけても石巻市長さまほか石巻市および他府県の関係者さまと知己を得させて頂いたことは、今後の活動の展開に大きな可能性を見出したと思います。「花火サミット」では震災後はじめて当地に足を踏み入れた関係者もおられた事と思いますが、石巻市としてもこれら関係者が花火大会を視察する会場に被災ビルを用意するなど、震災の記憶の風化への対処を深く考えておられる様子も拝見しました。

現在被災各地ではいわゆる「震災遺構」が次々に取り壊され、被災当時の状況はわかりにくくなっております。八田は個人的にはこれら人的被害をもたらした「震災遺構」を残して後世に伝えることには違和感を覚えますが、また一方、これらがすべて撤去された後に起きる記憶の風化、それよりも人が集まらなくなることによる復興の停滞についての不安も危惧されております。さらには現地では国が主導する防潮堤の建設問題が大きな波紋を呼んでいて、この夏がこの問題のひとつの「山場」なのだそうです。

我々、能楽師有志はこれらの重大な、しかし政治的な問題の動向への影響については無力を痛感しておりますが、あくまで能楽の持つ力。。まさしく「能楽の心と癒やし」を個人の心に響かせることを目指して、もって「文化の復興」を構築するお手伝いを致し、そこから生まれる活力をもって素晴らしい街の再生に寄与したいと考えております。どうぞ今後とも変わらぬご支援、ご教示をお願い申し上げる次第です。

平成25年8月21日

「能楽の心と癒やしプロジェクト」

代表 八田 達弥

(住所)

(電話)

E-mail: QYJ13065@nifty.com