「イランはテロの中央銀行」。この言葉を報道で見て笑ってしまった。よくもこんな例えを思いつくもんだと・・・・。日本国内が日銀の量的緩和解除でちょっとした騒ぎになっているのを知ってか知らずか、ライス米国務長官の上院公聴会での言葉である。「アメリカにとってイランが最大の脅威」として、国連の安全保障理事会での制裁も視野に、イランを孤立化させて核開発を断念させる必要性を説いたと伝えられている。もともとこの公 . . . 本文を読む

日本時間の昨夜伝えられたサウジの石油精製施設が集中するアブケイクで起きた武装勢力によるテロ攻撃は、警備側の対応で阻止されて操業には大きな影響はなかったとされる。原油に関しては先週、ナイジェリアで反政府軍による攻撃からロイヤル・ダッチ・シェルの施設がストップしたばかり。それもあってか、WTI原油は事件自体は未遂に終わったものの前日比2ドル以上高いまま終わっている(62.91ドル)。NY金も10ドル以 . . . 本文を読む

イラン核開発問題が、いよいよ「地政学的リスク」として原油や金市場の材料として注目度が高まってきた。報道されているように、この問題が国連安全保障理事会に付託(議題としてのぼる)が決定され、国際問題としての位置づけが高まった。「抜き打ち核査察の拒否」や「核燃料技術の研究再開」を即座に発表するというイラン側の反発姿勢の高まりもあって、この問題は悪化する一方であり、今後ますます材料性は高くなるというのが市 . . . 本文を読む

(18:45)英経済紙フィナンシャル・タイムズが、本日付(7月25日)の「コメントと分析」欄にて先週の人民元切り上げに関して、中国当局が米財務省スノー長官のところに今回の改革の内容と実施のタイミングまで事前に通告していたと報じている。今回の人民元改革の着手は、それがいかに中国サイドの利益に資するかを根気よく説いてきたスノー長官の「静かな外交」の成果だとしている。先月スノー長官とグリーンスパン議長が . . . 本文を読む

(11:30)アハマディネジャド。この舌を噛みそうな名前がイランの新大統領に選ばれた人物だ。近い将来この名前をメディアで見かける機会が増えそうだ。貧困層を支持基盤にした、と聞くと昨日書いたインドの政権と共通するが、やや趣が異なる。政教一体のイランで宗教家ではない大統領の登場の意味するところは、宗教を前面に出し改革を進めてきた従来路線が、一般民衆の感覚とかい離し支持を失ったという要素がありそうだ。そ . . . 本文を読む

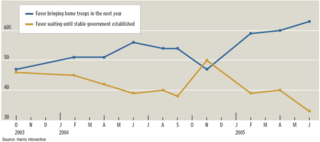

(12:54)イラクへの主権移譲から早1年。状況は治安の安定からはほど遠く米軍は足元で1000人規模を動員し新たな(武装勢力)掃討作戦を開始したと伝えられている。米軍が武装勢力側と水面下で交渉を進めていたことも判明したが(これはあって当然)、結果が決裂に終わったことを受け行動に出たものだろう。イラクには今でも13万5千人もの米兵が駐留している。2003年の戦争開始から2年以上経過し、一応大規模な戦 . . . 本文を読む

(22:18)インターネット網のおかげで、あらゆる取引に国境と時差が無くなってしまったが、そのネットを通した時間外取引で原油価格が軽く60ドルを突破している。何事も勢いのある時は計ったように流れを加速させるような材料が出て背中を押す、というのはよく見られるパターン。今回はイラン。宗教色の強い(強硬派と表現される)大統領が誕生することになった。改革派と呼ばれ、実際に市場経済化を進めてきたハタミ大統領 . . . 本文を読む

国際政治の舞台が結構あわただしくなってきた。まずヨーロッパ。報道されているようにEU首脳会議は結束を示す場でなく英国が自らのプレゼンスをアピールする場になった。フランス国民投票での憲法条約否決を節にした新たな流れを自らに引き寄せようとするものだろう。英国は元々今回の会議で予算案をまとめようという気はなかったと思われる。かなり引っ張った挙句、独仏の譲歩を引き出した上で妥協をはかり英国の歩み寄りでEU . . . 本文を読む