24日は、第171回例会 田原の里「東陵・太安萬侶・西陵」の旅ハイキングに行ってきました。

京都駅の集合場所から、人が集まり、今日は多くの参加者が来られるんではないかと、わくわくしながら~近鉄奈良駅に着いた。 最終には42名でした。

先日、奈良交通に電話で、「田原御陵前」迄、増便を出していただけるようにとお願いしたところ、「それはして居りません」と、主人が断られました。(;一_一)

それでは、私が交渉してみよう~と、駄目もとで交渉したところ、「チョット待ってくださいね、相談してみます。」

暫くしてOKが出ました。やったね、「流石事務局長だ」と主人に言われた。(^_-)-☆

その時に、「何名ですか?」と聞かれましたが、「この会は、その日に集まってみないと分かりませんが、30名~40名ぐらいだと思いますが・・・」と答えましたので、もし30名切れたらどうしようか~と思っていたので、42名集まってホッとしました。(^o^)

9時40分に、バスが来て、「田原御陵前」までノンストップで行きました。(早かったです。)

バスの前のフロントガラスには、「京都万葉同好会様」と張り紙がしてありました。(#^.^#)

「田原西陵」 奈良市須山町[東金坊]に、天智天皇第七皇子:志貴皇子[施基親王](追尊:春日宮天皇)母は、越道君伊羅都売。白壁皇子[第49代光仁天皇]:湯原王らの父。

志貴皇子の薨去は、続日本書紀には霊亀2年(716)8月11日 [万葉]では「秋9月」

宮内庁の立て札が有り・・・ その奥には「志貴皇子」(追尊)田原西陵に行く参道

「志貴皇子」(追尊)田原西陵、春日宮天皇・田原陵 の前で説明と歌を朗唱

「志貴皇子」(追尊)田原西陵、春日宮天皇・田原陵 の前で説明と歌を朗唱

笠朝臣金村の歌った挽歌は、数多い万葉挽歌の中でも白眉のもので、限られた詩中に舞台設定や第三者を登場させ葬送の答えをだす,戯巧は見事。

2●2-230 梓弓 手に取り持ちて ますらをの さつ矢手挟み 立ち向かふ 高円山に。

春野焼く 野火と見るまで 燃ゆる火を 如何に問えば 玉桙の 道来る人の 泣く涙

小雨に降 れば 白妙の 衣ひづちて 立ち止まり 我に語らく 何し鴨 もとな謂ふ 聞けば

哭のみし泣かゆ 心そ痛き 天皇の 神の御子の 出ましの 手火の光そ ここだ照りたる

笠朝臣金村

説明が終わり「太安萬侶」墓へと向かう・・・途中道端には花の競演

馬酔木(アシビ) 椿

ツツジ・ボタン・アシビ 紫木蓮

桜の大木 や 水仙等を愛でながら、長閑な田舎道を歩く・・(今は何処の道でも舗装されていますね。)

[太安萬侶]墓 奈良市批瀬町、昭和54年1月18日、火葬された骨や真珠が納められた木棺と共に墓誌が発掘された。

下から見上げ、茶畑の先に、桜の木の下に墓が有る。 墓はこの様に丸く綺麗に手入れがして有る。

この場所で昼食となる。 何時も静かな墓地に今日は賑やかなので、[太安萬侶]さんも驚かれているかな~

高台に居ると、風が有り寒いので、昼食を済ませた人から下に降りる。

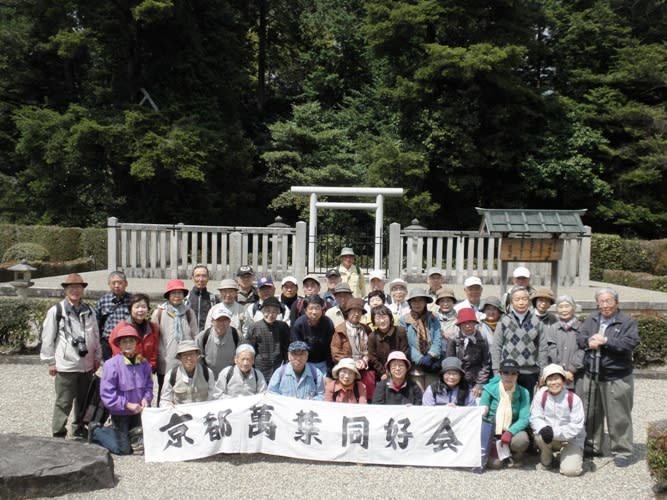

団体写真を撮る。(前田氏提供)

皆が揃ったところで、最後の[田原東陵]へと歩き出す。

[田原東陵] 奈良市日笠町に光仁天皇の田原東陵がある。 土地では「オウノツカ」と呼ぶ墳墓である。

『王城の旅』所収『御陵慕情』津田由伎子氏 御陵の参道から眺めて「光仁陵の樹叢の、まろやかで整な姿は、御陵中随一」と絶賛する。

東陵の前で説明を受ける。

志貴皇子の懽の御歌一首

1● 8-1418 石ばしる 垂水の上の さ蕨の 萌え出ずる春に なりにけるかも

湯原王の芳野にして作れる歌一首

2● 3-375 吉野なる 夏実の河の 川淀に 鴨ぞ鳴くなる 山陰にして

最後に団体写真を撮り、バス停に向かう

帰りも増便をお願いして居り、ノンストップで、近鉄奈良駅まで行き散会とする。

比較的今日は早く奈良駅に着いたので、お茶でもと・・・私はケーキセットを頼む。

電車、バスを乗り継ぎ家に着いたのは、17時30分ごろでした。今日は12、000歩、歩きました 。年々疲れるねと話す。(-_-メ)

夜お風呂で、足のふくろはぎを、下から上にかけてマッサージをすると、(30回ぐらい)あくる日、足の疲れが残りませんですよ~(おためしあれ~)

参加していただきました、会員様有難うございました。(^o^)

日時 平成23年6月26日(日)

日時 平成23年6月26日(日) 集合場所 JR二条駅前 東北舗道付近 午前10:00頃集合。

集合場所 JR二条駅前 東北舗道付近 午前10:00頃集合。 コース A 延暦13年(794 10月22日平安遷都当時の跡地。

コース A 延暦13年(794 10月22日平安遷都当時の跡地。 服装 ハイキングの出来る服装。シューズ(履きなれたもの)

服装 ハイキングの出来る服装。シューズ(履きなれたもの) 携行品 昼食・水筒・筆記具・カーペット・雨具等

携行品 昼食・水筒・筆記具・カーペット・雨具等 その他 京都御所の説明が終わった後、時間の余裕のある方は、お茶でも一緒に如何ですか?

その他 京都御所の説明が終わった後、時間の余裕のある方は、お茶でも一緒に如何ですか? ご友人知人の方々 お誘い合わせの上お出かけをお待ちします。

ご友人知人の方々 お誘い合わせの上お出かけをお待ちします。

お知らせ

お知らせ