能登半島の地震災害から、もう4ケ月経つが 未だに避難所生活する人が4千6百人いると言う。

元々老朽化していたライフラインが、完璧に破壊され時間が掛かるのだろうが 12年前の東日本大震災の復興状況も これは人災の原発汚染で自然災害よりも最悪だ。

福島は汚染土除去だけで2045年まで掛かると言うから生存者も減り時代は変わる人も減り元通りになるとは思えない。

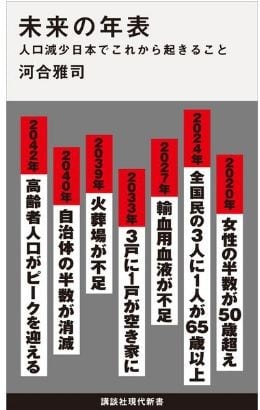

先日、東北旅行で地方の空家の多さを書いたが 過疎地の能登半島の人口減は1950年の15万人が 1990年に10万人となり2023年には5万人、更に 2045年は3万人と予測され まるで過疎を代表しているから 元に戻す事が出来たとしても人口も減り 空き家が増えた過疎の 水・電気ライフラインの維持管理は 空き家の始末は全て国がしてくれるのだろうか。

そんな疑問を考えていたら 歴史評論家・八幡和郎氏の「復興には異議がある」と言う記事に 元に戻す復興するよりも これはチャンスと捉え未来を立て直す考え方が大切だと意見を読んだ。

関東大震災1923年、今から100年前後藤新平が先頭に立って、災害は千歳一隅のチャンスと東京を近代都市として今の「昭和通り、靖国通り、明治通り」の幅の広い街路、更に墨田川公園などがあつて 東京の発展の基礎になったのだとも 書かれていた。災害は嘆くだけでなく、過疎地でも新しい都市に変える絶好のチャンスでそれが本来の「復興」の意味なのだ。

災害も予期しない不幸も避けられないが 災害を機に 別の形で蘇った歴史は多い、個人の土地・資産の強制買上げなどは反対も多く 改革を進める強力なリーダーシップと 世界の都市を見聞した知力のある若い人と良い企画ならきっと賛同者もいる筈だ。行ったことは無いが、観光パンフの北欧オランダは海面下のハンデイを乗り越えて繁栄する姿は参考になりそうだ。

北欧オランダ、国立博物館のある街・・海面より低い国で有名

人口千五百万人は日本の1/6、風車など随所に知恵で固めた国だ