春の陽気で久しぶりに六甲山を登ってみた。菊水山458mと鍋蓋山486mを登り 再度山・大龍寺から市ケ原→貯水池→布引の滝→新神戸駅のルート。

このコースを選んだのは標高が400mを越える鈴蘭台駅からなら縦走路上の菊水山は30分で登れるからだ。但し、菊水から鍋蓋山は一旦有馬街道まで下り 再び同じ高度を登るので 低山とは言え 厳しいルートとして有名なので注意がいるが、縦走路は大龍寺から下りてしまうので 高齢者でも 山と寺と貯水池・滝とバライテイの多いルートが自由に出来るのは六甲山の魅力だ。

このコースの標準は4時間だが、私は休憩時間を外しても 何と6時間半も掛ったが この季節は夕方でも明るいので安心だった。特に菊水山から天上吊橋で有馬街道を渡るまでの岩石の下りはダブルストツクで慎重に下つたからだろう。

鈴蘭台の街を抜けると今年初めてウグイスの声を聴いた、疲労を別にすれば 桜と椿の散る中をツツジの芽吹きを見ながら歩く山道は気持ちが良かったが 失敗は 過去に3回も歩いている鈴蘭台駅から登山口までのルートを 駅からの様子が変わり線路沿いから直ぐ登り道があったので住宅街に迷い込んでしまった。9時のスタートで良かったが振興団地はクローズが多く 今は街の案内看板も無いのでスマホで現在地を見ても判らない。幸い山は見えるので方向は正しかったらしいが 人に尋ねながら 配水場の正規ルートに出た時は 山頂アンテナが見える直下だった。

菊水山に10時に鍋蓋山は1時過ぎに着き、2時下山開始して森に囲まれた大龍寺の鐘を付いて本堂を礼拝したのが3時半、 市ケ原の河原には未だキャンプで楽しむ若者がいたが 貯水池と布引の滝に・・ 外国人が半数を占めて 驚いたが 港から歩いても来れる距離にある渓谷なので 神戸港の大型クルーズ船の乗客がハイキングに登っているかも知れない。

新緑の美しさと爽快さは 今は筋肉痛が残って回復も遅くなったが やはり山登りは辞められない。

菊水山山頂

天王吊橋

鍋蓋山 山頂

大龍寺 本堂

布引の滝 雄滝

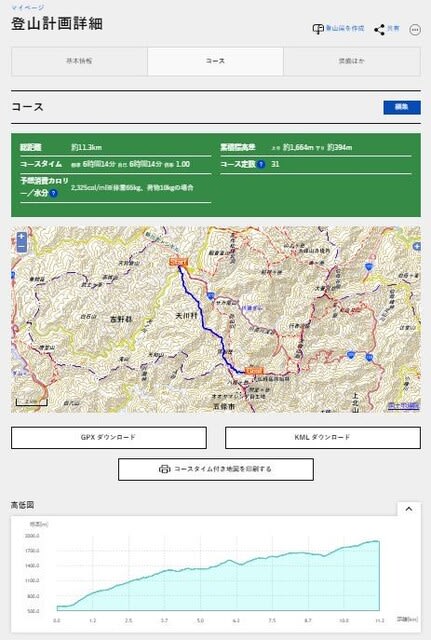

鈴蘭台駅から菊水山のルート確認