北陸新幹線が敦賀まで延伸されたのを機会に、この新幹線を利用して福井県三方五湖のひとつ三方湖のほとりに建つ福井県年縞博物館を訪れた。

関西に住んでいたころ、敦賀は比較的近いところだと思っていたが、関東からは遠い感じがして、三方五湖のひとつ、水月湖から採掘された年縞のことは以前から知っていたが、これまで現地に行く機会はなかった。

この年縞の実物を展示する博物館は2018年9月に開館していて、今回、2024年3月の北陸新幹線の福井・敦賀延伸を受けて、福井県では年縞博物館を主要な観光地施設のひとつとして売り出そうとしている。

福井県年縞博物館の正面(2024.4.17 撮影)

現代から7万年前までの年縞ステンドグラスのスタート(2024.4.17 撮影)

100本に分割された実物の年縞の展示(2024.4.17 撮影)

年縞(2024.4.17 撮影)

展示室のようす 1/3(2024.4.17 撮影)

展示室のようす 2/3(2024.4.17 撮影)

展示室のようす 3/3(2024.4.17 撮影)

年縞とは何か、年縞博物館は何を展示しているかについて、一般にはあまり知られていないと思う。この水月湖で発見された年縞がいかに貴重なものであるかについて紹介するためには、先ず「炭素年代測定」について確認しておく必要がある。

炭素年代測定という語は、遺跡などから発掘された木片など有機物からなる遺物がいつ頃のものであるかを知る方法として、小学校か中学校の頃に学んだ覚えがある。

この方法は、大気中に存在する炭素には、一定割合(およそ1兆分の1)で、ごくわずかに放射性の炭素(炭素14)が含まれていて、これが生物が生きている時に、通常の炭素(炭素12)と共に、二酸化炭素の形でとりこまれていることを利用する。

生物が死亡して活動を停止すると、そこで、外界から二酸化炭素を新たにとりこむ働きも停止し、すでに取り込まれていた放射性の炭素14が一定のスピード(半減期5730年)で、自然に崩壊して窒素に変化していくために、放射性炭素の減り具合を測定すると、その生物が死んでからの経過年数が測定できるというものである。

小中学校の頃は、こうした説明で納得していたが、もう少しして高校や大学で物理を学ぶと、新たな疑問が湧いてくる。

測定により、遺物中の炭素14と炭素12の比率を求めることができれば、現在の大気中に含まれる二酸化炭素における比率と比較することで、炭素14の減少量を知ることはできる。しかし、生物が死んだ時代に遡って、その時代における炭素14と炭素12の比率を知らなければ、減少量は正確に求めることができないはずである。この、過去の炭素14の割合は現在と同じとしてよいのだろうか、そもそも大気中の炭素14もまた、同じように崩壊して窒素に変化しているはずであるから、一定量に保たれる何らかのメカニズムが保証されなければならないという疑問である。

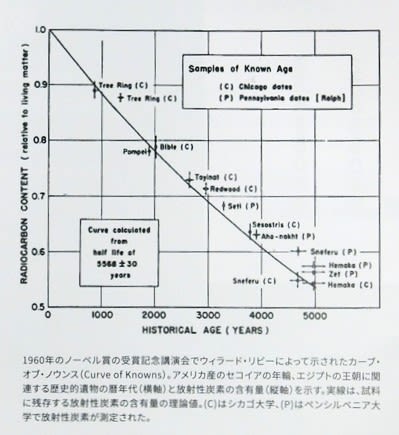

この炭素年代測定法は、1947年、シカゴ大学化学教室の教授、ウィラード・リビーによって開発され、1960年にはその功績により、リビー博士はノーベル化学賞を受賞した。

炭素年代測定法が有効であるためには、現在と過去の炭素12と炭素14の比率を確認しておかなければならない。

リビー博士とその共同研究者たちは、樹齢約3000年のセコイアや、古文書等で年代が判明しているエジプトの歴史的遺物の炭素14の測定を行い、私たちが使用している暦の年代(「暦年代」)と「放射性炭素年代」の関係を示すグラフを作成し、両者が誤差の範囲内で一致していることを示し、これにより、有効性を証明した。すなわち、過去における大気中の炭素14の割合は、現在のものと測定誤差範囲内で同じと見なしても良いと考えたということになる。

リビー博士の示した「暦年代」(横軸:年)と「放射性炭素含有量」(縦軸: 現生物との比率)を示すグラフ(年縞博物館、解説書より引用)

しかし、炭素年代測定の話はこれでは終わらない。リビー博士がノーベル賞を受賞した当時から、放射性炭素年代が暦年代と完全には一致しない可能性が論じられていた。放射性炭素年代測定法が正確であるためには、大気中の二酸化炭素に含まれる放射性炭素(炭素14)の濃度が時代によらず一定である必要がある。

だが、その後、真の年代が明らかな資料の測定・研究が進むと、分析の誤差を考慮してもなお説明しきれない年代不一致が、次々と科学誌で報告されるようになった。すなわち、前提としていた大気中の二酸化炭素に含まれる炭素14の濃度が一定でないことが明らかになってきたのである。

炭素14の濃度のゆらぎがどれくらいあるのかを調べないと、正確な炭素年代測定値は得られない。そこで、暦年代が明らかな資料の炭素14の残存量を測定し、そこから逆に過去における大気中の炭素14の量を求める必要がでてきた。言い換えれば、炭素年代測定が含む誤差を補正するための較正グラフの作成である。

これに使われたのが、水月湖の湖底に堆積していた泥の層「年縞」ということになる。では、その年縞とはいったいどういうものか。これが本当に炭素年代測定の較正に使えるものかどうか見ていこうと思う。

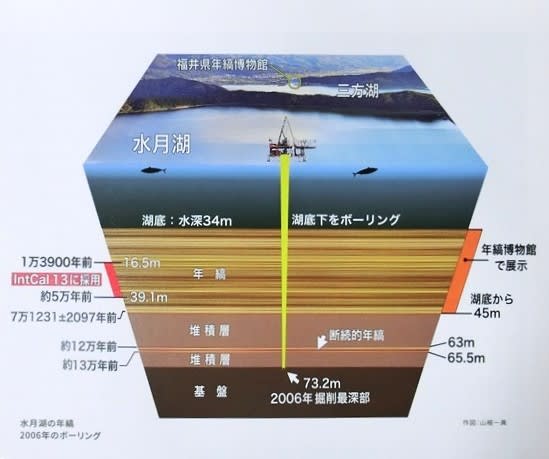

水月湖の湖底は水深34mの深さにある。この湖底から更に45mの深さにまである「泥」の層が年縞と呼ばれるもので、1年ごとの色変化を伴う細かい縞模様を持っている。年縞博物館の解説書には、作家であり年縞博物館の特別館長でもある山根一眞氏による次の図が掲載されていて分かりやすい。

水月湖の断面と年縞のボーリングの様子を示す図(年縞博物館の解説書より引用 作図:山根一眞氏)

通常、湖の湖底に堆積している泥の層は、そこに棲息している生物によりかき乱されて、この図のような層状構造は持たない。ところが、水月湖の場合いくつかの要素が重なり、世界でも唯一とされる7万年=7万枚以上の連続した層が形成され、保存されていることが判った。

水月湖にきれいな年縞が形成された第1の理由は、水月湖は隣の三方湖と水路でつながっているだけで直接そそぐ川がないので、湖底がかき乱されず年縞が残る条件になっていたということ。

次に、水月湖は周囲を山に囲まれていて、風が入りにくく、湖底が深いために、底まで水が混ざらず淀んだ水で硫化水素濃度が高く、酸素が行き渡らないために、魚やゴカイ、貝などが生息していないために底がかき乱されることがなかったということ。

さらに、水月湖の東には三方断層があり、水月湖のある地盤は年平均で1mm沈んでいるため、湖底に堆積物が年平均で0.7mmたまっていっても、水深が浅くなることがなかったことも挙げられる。

水月湖の湖底に堆積している泥の層=年縞は、2006年に6週間かけて、ボーリングにより完全な形で掘削された。

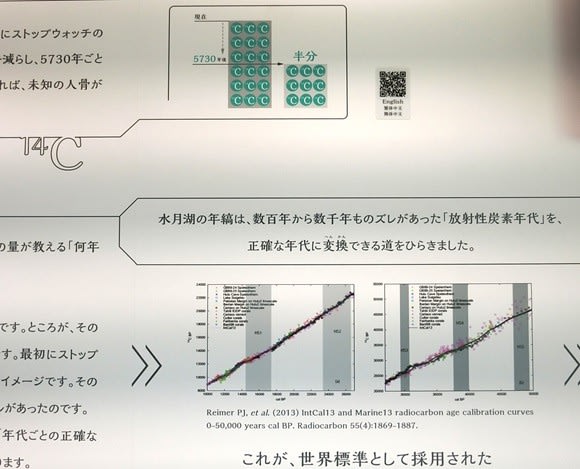

こうして、最上層の現在から、1枚1枚数えていくことで、どの層が何年前に形成されたものであるかは、正確に特定できる。あとは、それぞれの層に含まれる落ち葉や花粉の化石から炭素14の残存量比率を正確に測定すればよいことになる。こうした結果は、2012年に国際会議で正式に認められ、他の方法で確認されたものと合わせて、「年代の標準ものさし」である「IntCal13」に反映され、放射性炭素年代測定法が適用できる過去5万年をすべてカバーした。

最終氷期の放射性炭素年代の較正データIntCal13 を紹介するパネル(2024.4.17 撮影)

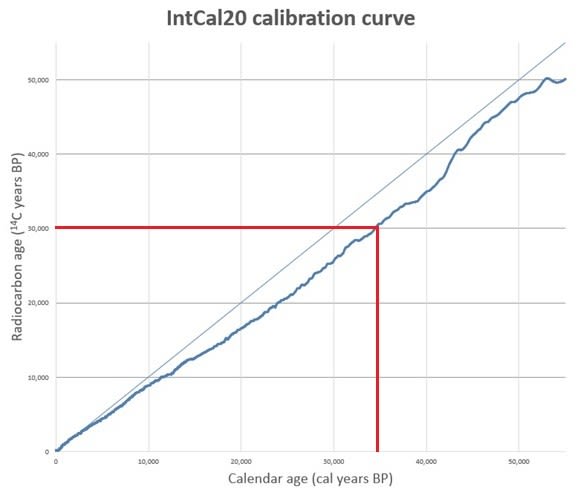

現在、炭素年代測定と暦年代とのずれを示す最新の較正曲線は「Intcal20」であり、次のようである。

IntCal20の北半球曲線。2020年時点で最新の標準較正曲線(ウィキペディア2023年11月22日より )

この較正曲線により、例えば炭素年代測定で3万年前とでた資料については、図の縦軸の30000年から水平線を引き、較正曲線との交点から下に線を引いて、横軸の歴年の数値を読むと、34500年と正しい数値が得られることを意味している。

以上が、炭素年代測定に対して、水月湖の年縞が果たした役割である。

ところで、水月湖の湖底から採掘した泥の層「年縞」は、歴史的な遺物の年代確定に利用されるだけでなく、地球で起きた様々な変化の痕跡をその中に秘めていることが明らかにされている。

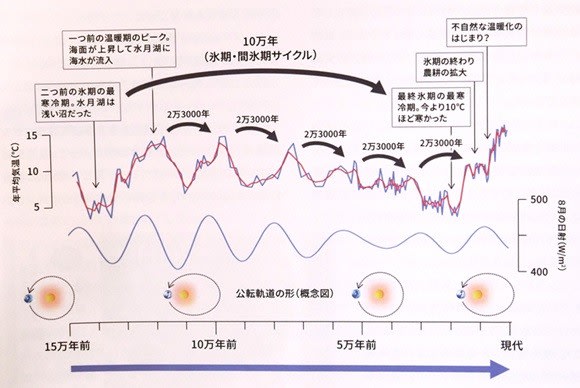

その一つは、気候変動で、年縞中に保存されている花粉化石から、水月湖の周辺に生育していた樹種を特定することで、この地方の平均気温を推定できるという。解説書から引用すると、次のようである。

「・・・例えば最近の1万年ほどの年縞は、現在の水月湖の周辺に見られるような、シイやカシ、スギなどの花粉を含んでいる。いっぽう2万~2万5000年前の年縞からは、今の北海道に生えているような、シラカバやモミなどの花粉が見つかる。これらの植物の現代における分布と、気象観測データを組み合わせると、当時の気温を具体的に推定することもできる。実際に計算をおこなってみると、当時の水月湖の平均気温は現在より10℃以上も低かったことがわかった。」

「このような方法をいろいろな時代の堆積物にあてはめると、過去におこった気候変動を連続的に復元することができる。水月湖の堆積物を使って実際に復元をおこなうと、次の図のようになった。・・・」

水月湖の年縞に刻まれた、過去15万年間の気候変動を示す図(解説書から引用)

我々が気候変化を実感するのは、四季を通じてであるが、これは太陽の周りを地球が公転していて、その公転面に対して地球の自転軸が23.4度傾いているからである。

一方、もっと長い宇宙スケールで見ると、地球の公転軌道は約10万年の周期で、真円に近い軌道と楕円軌道との間を行き来している。また、自転軸は2万3000年の周期で首振り運動(歳差運動)をしている。

その結果、地球が太陽に最接近した時に夏を迎える時代がおよそ10万年ごとに訪れることになる。この時代が温暖期であり、現代であるとされる。

前掲の図には、この10万年周期での大きな変化と、2万3000年周期での小さな変化とがよく示されている。

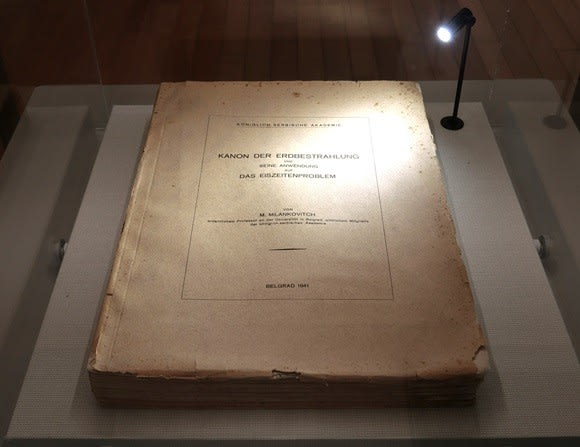

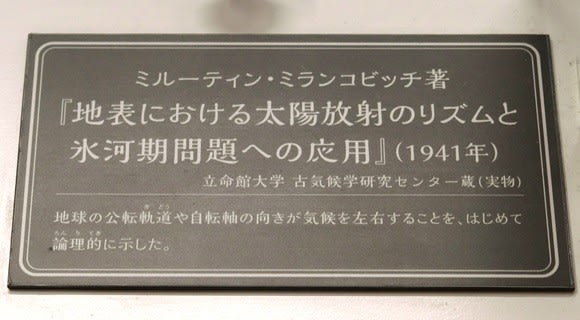

こうした宇宙スケールでの気候変動について理論的な考察を行ったのが、南欧セルビアの数学者ミルーティン・ミランコビッチ(1879-1958)だった。彼は1939年に完成した自らの理論を600ページを超える大著として1941年に出版した。

年縞博物館には世界に8冊しか残されていないとされていたこの著書の9冊目が展示されている。年縞研究と年縞博物館の建設に中心的な役割を果たした中川毅・立命館大学古気候学研究センター・センター長がこの本をベオグラードの古本屋で見つけたものだという。

ミルーティン・ミランコビッチ著の「地表における太陽放射のリズムと氷河期問題への応用(1941年)」の展示(2024.4.17 撮影)

同 解説パネル(2024.4.17 撮影)

もう一つの年縞からのデータは地磁気に関するものである。地球の北は自転軸の指し示す方向「北極」であるが、磁石の指し示す方向はこの方向とは完全に一致しておらず、「北磁極」と呼ばれる。

現代はこの両「北」が近い位置にあるが、これが当たり前ということではなくて、過去には「北磁極」が「南極」の方向を向いていたことがあり、これまでに少なくとも11回の地磁気逆転が起きているとされる。

こうした地磁気の変化は主に火山岩を用いた岩石磁気測定で求められてきた(2020.9.18 公開当ブログ)が、水月湖の年縞に含まれる堆積物の中には磁性を帯びた天然磁石である磁鉄鉱があり、これが過去の地磁気方向に向いたまま固着されているはずだとの考えに基づいて、測定が行われた。

その結果、これまでも知られていた地磁気の変化(ランシャンエクスカーション)については、より詳細な変化が、またこれとは別の新しい変化(ポストランシャンエクスカーション)が発見されている。

長時間の見学を終えて、階下に降りてきたところで学芸員がいらしたので、いくつか質問をした後で、「ところでミランコビッチさんの名著はどこにあるのですか」と聞くと、2階の展示室の最後のほうにありますよとのこと。

迂闊にも見過ごしていたのであった。再び2階に戻り見学の後撮影したのが、先に紹介した写真である。思いのほか大判の本であった。

1階に下りてくると、妻が、いいお土産があったので買った!と見せてくれたのは年縞模様のネクタイであった。現役のサラリーマン時代の後半は、当時の社長の考えもあり、皆ノーネクタイで過ごした。また、定年後はネクタイをする場面がなく、もうずいぶん長い間ネクタイを買うこともなかったので、少し驚いたが、なかなかいい記念になった。

妻は、ネクタイを買った後、そのデザインの基になったという5万年前の年縞の模様を写真に撮ったのだと後で見せてくれた。

お土産の年縞ネクタイ

ネクタイのデザインの元になった5万年前の年縞(2024.4.17 妻撮影)

ところで、まだ書いていない大切なことがある。それは、この年縞博物館の目玉ともいえる実物の「年縞」のことで、博物館が「年縞のステンドグラス」と呼んでいるものである。

どのようにして、ボーリング採取した泥のサンプルからこうした「美しい」とも思える展示品を作成したのか、来る前から関心を持っていた。

これについて中川 毅氏は解説書の中で次のように述べている。

「年縞の博物館を作るからには、年縞を最高の状態で展示したかった。なにしろ、年縞に特化した博物館など世界のどこにも存在しない。・・・

もし年縞博物館の何かが『そのために足を運ぶ』ほどの魅力を持つとすれば、それは数式でもグラフでも写真でもなく、本物の年縞以外にありえない。・・・」

スミソニアン博物館も成しえなかった、この本物の年縞を展示可能にしたのは、ドイツのポツダム地球科学研究センターの技術者ミヒャエル・ケーラー氏であったという。

その詳細をここで書くことは控えたいと思う。ぜひ現地の展示でその内容を確認していただきたいと思うからである。

「年縞のステンドグラス」はその名の通り、背後からの照明を受けて透過してくる光の縞模様がとても美しい。光が透過するまで年縞は薄く加工され、2枚のガラス板の間にサンドイッチされているからであった。

中川 毅氏の狙いは的中したようである。博物館の入り口には、次の写真に示すパネルが誇らしげに置かれていた。

福井県年縞博物館の入り口で見た来館者25万人達成のパネル(2024.4.17 撮影)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます