5齢(終齢)になり、たっぷりと餌のコナラの葉を食べて大きくなった幼虫は、繭作りのために気に入った枝先を選んで、そこに頭を下にしてぶらさがる姿勢をとる。この時の幼虫の形は紡錘状に見える。

繭作りの準備に入ったヤママユの終齢幼虫(2016.7.10, 18:11 撮影動画からのキャプチャー画像)

やがて、口から糸を吐き、コナラの葉の表面に十分糸をかけて準備をしてから、周囲の葉をたぐり寄せるようにして体の周りを囲んで、繭を作り始める。40匹ほどの終齢幼虫を飼育していたが、気が付くと葉の陰で繭を作り始めているといった具合で、なかなか繭作りの様子を最初から最後までうまく撮影させてくれない。

次の写真は、紡錘状にぶら下がったので、繭作りの態勢に入ったと判断して、撮影を始めたのであるが、結局は2枚の葉を手繰り寄せて姿を隠してしまった例である。このようなケースは結構多く、撮影は意外に難しいものであった。

2枚のコナラの葉を寄せて姿を見えなくして、その中で繭を作り始めたヤママユの幼虫(2016.7.12 04:30 撮影動画からのキャプチャー画像)

次の映像は、そうした中で、運よく最初から繭が出来上がるまでを見せてくれたものである。初めのうちは強力な尾脚で葉柄にぶら下がって糸を吐いているが、繭の形ができ始めると、体をその中にあずけてさらに繭の形を整えていく。繭作りを始めて約11時間弱、だいぶ繭らしくなってきたが、まだ中が透けて見えている。

ヤママユの繭作り(2016.7.10, 18:42~7.11, 05:20 30倍のタイムラプスで撮影したものを編集)

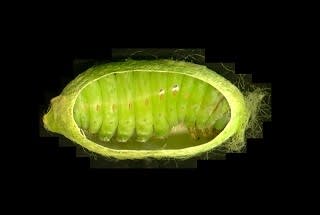

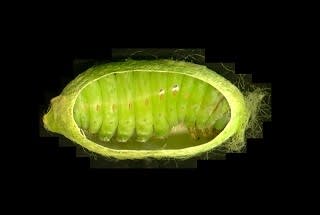

さらに、2時間ほどして、繭は外からは中がほとんど見えないようになる。繭を作り始めてから、およそ13時間半後のことで、次の写真のように、美しい緑色の形の整った繭が出来上がった。

完成したヤママユの繭(2016.7.11, 08:15 撮影動画からのキャプチャー画像)

このあと、羽化するまでの間、この外からは見えない繭の中では一体何が起きているのか、興味のあるところであるが、偶然その様子の一部を撮影するチャンスが訪れた。繭づくりに入ったのだが、何故かうまく糸を吐きだすことができず、粉のような白いものを吐いて、繭を作ることができずに飼育ケースの床にころがっている前蛹を1匹見つけた。

以前、安曇野市天蚕センターを訪問した際に買い求めた、ヤママユの繭があったので、この一部をカットして、その中にこの前蛹をいれて様子を見ることにした。

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹1/4(2016.8.5, 10:46 撮影動画からのキャプチャー画像)

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹2/4(2016.8.6, 08:07 撮影動画からのキャプチャー画像)

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹3/4(2016.8.7, 10:31 撮影動画からのキャプチャー画像)

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹4/4(2016.8.7, 17:01 撮影動画からのキャプチャー画像)

繭の中で蛹化が始まり、脱皮して蛹になると、蛹は激しくあばれて、勢い余って繭から転げだしてしまった。この様子は、カメラで撮影していたが、視野からはみ出してしまうくらいの動きであった。脱皮直後にすでに一部赤茶色に変化していた蛹は、再び繭の中に戻して様子を見ていると、時間がたつにつれてさらに色が濃くなり、2日後には茶褐色に変化していった。

脱皮後、激しく動いたために繭から転がり出したヤママユの蛹(2016.8.8, 06:05 撮影動画からのキャプチャー画像)

蛹化後の蛹の色ははじめ部分的に薄い茶色をしている(2016.8.8, 06:45 撮影動画からのキャプチャー画像)

水平に置いた繭の中で、蛹は器用に身体を回転させながら、だんだん色が濃くなっていく。

蛹の色は濃くなっていく(2016.8.9, 08:11 撮影動画からのキャプチャー画像)

この蛹は意外にも順調に変態を遂げ、約1か月後の9月8日に無事羽化し、♀のヤママユの成虫が誕生した。この個体の様子を含め、ヤママユの羽化の様子については次回に紹介する予定である。

繭作りの準備に入ったヤママユの終齢幼虫(2016.7.10, 18:11 撮影動画からのキャプチャー画像)

やがて、口から糸を吐き、コナラの葉の表面に十分糸をかけて準備をしてから、周囲の葉をたぐり寄せるようにして体の周りを囲んで、繭を作り始める。40匹ほどの終齢幼虫を飼育していたが、気が付くと葉の陰で繭を作り始めているといった具合で、なかなか繭作りの様子を最初から最後までうまく撮影させてくれない。

次の写真は、紡錘状にぶら下がったので、繭作りの態勢に入ったと判断して、撮影を始めたのであるが、結局は2枚の葉を手繰り寄せて姿を隠してしまった例である。このようなケースは結構多く、撮影は意外に難しいものであった。

2枚のコナラの葉を寄せて姿を見えなくして、その中で繭を作り始めたヤママユの幼虫(2016.7.12 04:30 撮影動画からのキャプチャー画像)

次の映像は、そうした中で、運よく最初から繭が出来上がるまでを見せてくれたものである。初めのうちは強力な尾脚で葉柄にぶら下がって糸を吐いているが、繭の形ができ始めると、体をその中にあずけてさらに繭の形を整えていく。繭作りを始めて約11時間弱、だいぶ繭らしくなってきたが、まだ中が透けて見えている。

ヤママユの繭作り(2016.7.10, 18:42~7.11, 05:20 30倍のタイムラプスで撮影したものを編集)

さらに、2時間ほどして、繭は外からは中がほとんど見えないようになる。繭を作り始めてから、およそ13時間半後のことで、次の写真のように、美しい緑色の形の整った繭が出来上がった。

完成したヤママユの繭(2016.7.11, 08:15 撮影動画からのキャプチャー画像)

このあと、羽化するまでの間、この外からは見えない繭の中では一体何が起きているのか、興味のあるところであるが、偶然その様子の一部を撮影するチャンスが訪れた。繭づくりに入ったのだが、何故かうまく糸を吐きだすことができず、粉のような白いものを吐いて、繭を作ることができずに飼育ケースの床にころがっている前蛹を1匹見つけた。

以前、安曇野市天蚕センターを訪問した際に買い求めた、ヤママユの繭があったので、この一部をカットして、その中にこの前蛹をいれて様子を見ることにした。

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹1/4(2016.8.5, 10:46 撮影動画からのキャプチャー画像)

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹2/4(2016.8.6, 08:07 撮影動画からのキャプチャー画像)

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹3/4(2016.8.7, 10:31 撮影動画からのキャプチャー画像)

別の繭の中に入れたヤママユの前蛹4/4(2016.8.7, 17:01 撮影動画からのキャプチャー画像)

繭の中で蛹化が始まり、脱皮して蛹になると、蛹は激しくあばれて、勢い余って繭から転げだしてしまった。この様子は、カメラで撮影していたが、視野からはみ出してしまうくらいの動きであった。脱皮直後にすでに一部赤茶色に変化していた蛹は、再び繭の中に戻して様子を見ていると、時間がたつにつれてさらに色が濃くなり、2日後には茶褐色に変化していった。

脱皮後、激しく動いたために繭から転がり出したヤママユの蛹(2016.8.8, 06:05 撮影動画からのキャプチャー画像)

蛹化後の蛹の色ははじめ部分的に薄い茶色をしている(2016.8.8, 06:45 撮影動画からのキャプチャー画像)

水平に置いた繭の中で、蛹は器用に身体を回転させながら、だんだん色が濃くなっていく。

蛹の色は濃くなっていく(2016.8.9, 08:11 撮影動画からのキャプチャー画像)

この蛹は意外にも順調に変態を遂げ、約1か月後の9月8日に無事羽化し、♀のヤママユの成虫が誕生した。この個体の様子を含め、ヤママユの羽化の様子については次回に紹介する予定である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます