今回は蝶の幼虫の写真がたくさん出てきますので、嫌いな方はご注意またはご遠慮ください。

旧軽井沢銀座通りの一筋南東側の通りには有名な軽井沢会テニスコートや軽井沢ユニオンチャーチがある。この通りを南西の方角に散歩していて、珍しく「コクサギ」の生垣をめぐらしている古い別荘風の建物に出会った。門柱脇の別荘表示板には「八田」と書かれていた。2015年の夏のことである。

後に知ったのだが、この八田邸は軽井沢に建てられた日本人初の別荘であった。この八田邸がなぜコクサギの樹を生垣に選んだのか不思議であった。

コクサギといっても、多くの人には何のことか判らないと思う。もちろん植物に詳しい人は知っているのだろうが、コクサギという名を知っているのは、一部の蝶に関心を持っている人くらいではないだろうかと思う。

アゲハチョウの仲間の幼虫の多くはウンシュウミカン、カラタチなどのミカン科の植物の葉を食べて大きくなるのだが、中には同じミカン科でも栽培種は好まず山野のコクサギ、カラスザンショウ、キハダなどを好んで食べる種類もいる。

オナガアゲハ、カラスアゲハなどがそれで、特にこの2種の幼虫はコクサギの葉を好んで食べるといわれている。昨年の夏、軽井沢で撮影したこの2種の蝶を次にご紹介する。

「クサギ」の花で吸蜜するオナガアゲハ(2016.8.8 撮影)

「クサギ」の花で吸蜜するカラスアゲハ(2016.8.8 撮影)

名前が似ていて紛らわしいが、2種の蝶が吸蜜しているのは「クサギ」の花であり、ミカン科の「コクサギ」とは別種、シソ科の植物である。

コクサギの方は枝から出る葉が左右に2枚づつになるという特徴があるので、判ってみると見分けやすい。

コクサギの葉のつき方(イメージ図)

まだ鎌倉に住んでいたころ、逗子の公園を散歩していて、妻がコクサギの樹が有るといって近づいていった。そしてすぐに10mmほどの小さな褐色の幼虫が一匹、葉の上にいるのを見つけた。この時はオナガアゲハかカラスアゲハの幼虫ではないかと話し合っていたが、まだ確証はなかった。

コクサギの葉でみつけた幼虫(2014.9.15 撮影)

この幼虫を連れて帰り育てたのだが、最初は現地から持ち帰ったコクサギの葉を与え、これがなくなってからは、オナガアゲハとカラスアゲハの両方の餌になると思われるイヌザンショウの苗木をネットで見つけて購入し、この鉢植えに幼虫を移して保護用の網で覆って庭で育てた。コクサギの苗木は手に入らなかったためであった。

逗子から持ち帰った幼虫はその後、体の文様と臭角の色を見てオナガアゲハの幼虫であると確認したのだが、この時期もう一つ思いがけないことが起きていた。

通販で埼玉県川口市から購入したイヌザンショウには別の幼虫がついて送られてきていたのである。最初は気が付かなかったが、しばらくして幼虫が少し大きくなってからそのことに気がついた。妻とは刺客付きの苗木が来たねと言って笑ってしまった。

せっかく購入したこのイヌザンショウを食べてしまうこの刺客幼虫はしかし、ミヤマカラスアゲハの幼虫であった。最終的にこの2匹の幼虫は庭で蛹になるところまでを見届けたのだが、残念ながら翌年春の羽化は見られなかった。3月には蛹たちを残し、これらを家族に託して我々は軽井沢に転居してきたからであった。

終齢に成長したオナガアゲハの幼虫(2014.10.2 撮影)

終齢に成長したミヤマカラスアゲハの幼虫(2014.10.2 撮影)

このころは、庭にユズやサンショウの木を植えていて、これら2匹とは別にナミアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハ、ナガサキアゲハなども一緒に大きなネットの中で飼育していた。育てることばかりに熱心で、成長の過程をほとんど撮影していなかったので、今探してみてもほとんど写真が残っていない。見つかった写真をご紹介する。

ナミアゲハの終齢幼虫(2014.10.13 撮影)

クロアゲハの終齢幼虫(2014.9.6 撮影)

カラスアゲハの終齢幼虫(2014.10.11 撮影)

ナガサキアゲハの終齢幼虫(2014.10.2 撮影)

カラスアゲハの前蛹(2014.10.13 ビデオ撮影からのキャプチャー画像)

このカラスアゲハは前蛹になっているのに気が付き、室内に持ち込んでビデオ撮影を試みたが、照明を嫌ってか陰に回りこむようなしぐさを見せたので長時間にわたる撮影は中止した。2日後には無事蛹になっていた。

カラスアゲハの蛹(2014.10.15 撮影)

さて、軽井沢に来てからは周辺の林の縁にコクサギがあることに気が付いてはいたが、別荘の生垣に植えられるようなものとは思わなかった。それで、一体八田さんとはどのような方であろうか、蝶に興味があり庭にオナガアゲハやカラスアゲハを呼ぶためにわざわざ生垣にコクサギを植えたのだろうかと妻と話し合っていた。

しばらくして、新聞に軽井沢町が「八田別荘」を買い取ったというニュースが流れた。この時初めてこの八田別荘が軽井沢で日本人初の別荘であることを知った。

八田別荘が建てられたのは、1893年(明治26年)であり、「100年以上経った今でも建築当時の姿で保存されており、『別荘地 軽井沢』を語る上で、とても重要な歴史的建築物である」とされている(軽井沢町公式ホームページから引用)。

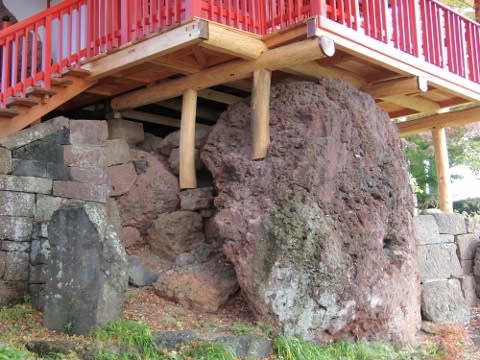

現在の八田別荘の様子(2017.3.16 撮影)

別荘の門柱脇に現在も置かれている「八田」と書かれた別荘表示板(2017.3.16 撮影)

別荘を建てた八田氏とは、旧陸軍大佐の八田裕二郎氏である。当時の軽井沢には宣教師など外国人が別荘を建てていたのだが、まだ日本人は別荘を建てることがなかった。

八田氏は、すぐ近くにある群馬県の霧積(きりずみ)温泉に療養に来た際に、峠を越えた軽井沢を訪れ、高原の気候を楽しんだ。そして、海外生活が長く語学が堪能であったため、英国人たちと話が出来る軽井沢を気に入り、土地を購入したという。

ちなみに、この霧積温泉は1977年に製作された角川映画「人間の証明」で「母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうね」というセリフで有名なところである。今年4月2日にTVでリメイク作品が放送されている。

その後、1893年(明治26年)にはこの八田別荘を建てている。最初に購入した土地は現在よりも広く、西側に広がっていて、軽井沢本通りに面していた。

創建時には電気、水道は引かれておらず、水は敷地内に井戸を掘って、明かりはランプを使い、夜出かけるときには提灯を下げて灯りとしていたとのこと。このランプによる明かりは1914年(大正3年)に配電が開始されるまで続いた。

八田別荘はこのあと、3代にわたり120年以上受け継がれてきたが、2014年(平成26年)度に保存のため、軽井沢町が建物の寄贈を受け、用地を買い上げて、現在は町が保管している。

軽井沢町の公式ホームページにある八田別荘の説明には、上記のほか庭の植栽についても記載があって、モミ、カラマツ、カエデ、モミジには言及しているものの、コクサギの生垣については触れられていない。

軽井沢のこの周辺では、オナガアゲハやカラスアゲハも見かけることがあるので、この八田別荘のコクサギの葉にも産卵に来ているのではと思うのだが、これまでのところまだ産卵しているところを目撃できていないし、葉に食痕は見られず卵を見つけることも出来ていない。

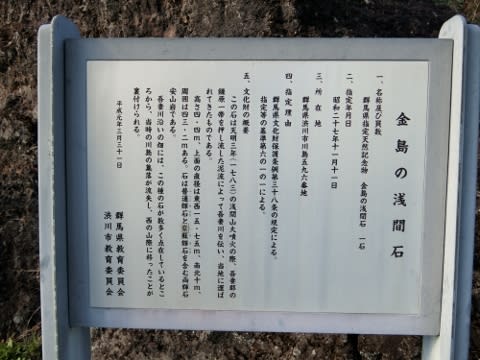

生垣のコクサギの実(2017.3.26 撮影)

八田別荘の「コクサギ」の生垣、新しい葉はまだ見られない(2017.3.16 撮影)

八田氏がコクサギを生垣に採用した理由についてもまだ判らないのだが、オナガアゲハやカラスアゲハが実際産卵に来るものかどうか。もう少し様子を見守っていきたいと思っている。

旧軽井沢銀座通りの一筋南東側の通りには有名な軽井沢会テニスコートや軽井沢ユニオンチャーチがある。この通りを南西の方角に散歩していて、珍しく「コクサギ」の生垣をめぐらしている古い別荘風の建物に出会った。門柱脇の別荘表示板には「八田」と書かれていた。2015年の夏のことである。

後に知ったのだが、この八田邸は軽井沢に建てられた日本人初の別荘であった。この八田邸がなぜコクサギの樹を生垣に選んだのか不思議であった。

コクサギといっても、多くの人には何のことか判らないと思う。もちろん植物に詳しい人は知っているのだろうが、コクサギという名を知っているのは、一部の蝶に関心を持っている人くらいではないだろうかと思う。

アゲハチョウの仲間の幼虫の多くはウンシュウミカン、カラタチなどのミカン科の植物の葉を食べて大きくなるのだが、中には同じミカン科でも栽培種は好まず山野のコクサギ、カラスザンショウ、キハダなどを好んで食べる種類もいる。

オナガアゲハ、カラスアゲハなどがそれで、特にこの2種の幼虫はコクサギの葉を好んで食べるといわれている。昨年の夏、軽井沢で撮影したこの2種の蝶を次にご紹介する。

「クサギ」の花で吸蜜するオナガアゲハ(2016.8.8 撮影)

「クサギ」の花で吸蜜するカラスアゲハ(2016.8.8 撮影)

名前が似ていて紛らわしいが、2種の蝶が吸蜜しているのは「クサギ」の花であり、ミカン科の「コクサギ」とは別種、シソ科の植物である。

コクサギの方は枝から出る葉が左右に2枚づつになるという特徴があるので、判ってみると見分けやすい。

コクサギの葉のつき方(イメージ図)

まだ鎌倉に住んでいたころ、逗子の公園を散歩していて、妻がコクサギの樹が有るといって近づいていった。そしてすぐに10mmほどの小さな褐色の幼虫が一匹、葉の上にいるのを見つけた。この時はオナガアゲハかカラスアゲハの幼虫ではないかと話し合っていたが、まだ確証はなかった。

コクサギの葉でみつけた幼虫(2014.9.15 撮影)

この幼虫を連れて帰り育てたのだが、最初は現地から持ち帰ったコクサギの葉を与え、これがなくなってからは、オナガアゲハとカラスアゲハの両方の餌になると思われるイヌザンショウの苗木をネットで見つけて購入し、この鉢植えに幼虫を移して保護用の網で覆って庭で育てた。コクサギの苗木は手に入らなかったためであった。

逗子から持ち帰った幼虫はその後、体の文様と臭角の色を見てオナガアゲハの幼虫であると確認したのだが、この時期もう一つ思いがけないことが起きていた。

通販で埼玉県川口市から購入したイヌザンショウには別の幼虫がついて送られてきていたのである。最初は気が付かなかったが、しばらくして幼虫が少し大きくなってからそのことに気がついた。妻とは刺客付きの苗木が来たねと言って笑ってしまった。

せっかく購入したこのイヌザンショウを食べてしまうこの刺客幼虫はしかし、ミヤマカラスアゲハの幼虫であった。最終的にこの2匹の幼虫は庭で蛹になるところまでを見届けたのだが、残念ながら翌年春の羽化は見られなかった。3月には蛹たちを残し、これらを家族に託して我々は軽井沢に転居してきたからであった。

終齢に成長したオナガアゲハの幼虫(2014.10.2 撮影)

終齢に成長したミヤマカラスアゲハの幼虫(2014.10.2 撮影)

このころは、庭にユズやサンショウの木を植えていて、これら2匹とは別にナミアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハ、ナガサキアゲハなども一緒に大きなネットの中で飼育していた。育てることばかりに熱心で、成長の過程をほとんど撮影していなかったので、今探してみてもほとんど写真が残っていない。見つかった写真をご紹介する。

ナミアゲハの終齢幼虫(2014.10.13 撮影)

クロアゲハの終齢幼虫(2014.9.6 撮影)

カラスアゲハの終齢幼虫(2014.10.11 撮影)

ナガサキアゲハの終齢幼虫(2014.10.2 撮影)

カラスアゲハの前蛹(2014.10.13 ビデオ撮影からのキャプチャー画像)

このカラスアゲハは前蛹になっているのに気が付き、室内に持ち込んでビデオ撮影を試みたが、照明を嫌ってか陰に回りこむようなしぐさを見せたので長時間にわたる撮影は中止した。2日後には無事蛹になっていた。

カラスアゲハの蛹(2014.10.15 撮影)

さて、軽井沢に来てからは周辺の林の縁にコクサギがあることに気が付いてはいたが、別荘の生垣に植えられるようなものとは思わなかった。それで、一体八田さんとはどのような方であろうか、蝶に興味があり庭にオナガアゲハやカラスアゲハを呼ぶためにわざわざ生垣にコクサギを植えたのだろうかと妻と話し合っていた。

しばらくして、新聞に軽井沢町が「八田別荘」を買い取ったというニュースが流れた。この時初めてこの八田別荘が軽井沢で日本人初の別荘であることを知った。

八田別荘が建てられたのは、1893年(明治26年)であり、「100年以上経った今でも建築当時の姿で保存されており、『別荘地 軽井沢』を語る上で、とても重要な歴史的建築物である」とされている(軽井沢町公式ホームページから引用)。

現在の八田別荘の様子(2017.3.16 撮影)

別荘の門柱脇に現在も置かれている「八田」と書かれた別荘表示板(2017.3.16 撮影)

別荘を建てた八田氏とは、旧陸軍大佐の八田裕二郎氏である。当時の軽井沢には宣教師など外国人が別荘を建てていたのだが、まだ日本人は別荘を建てることがなかった。

八田氏は、すぐ近くにある群馬県の霧積(きりずみ)温泉に療養に来た際に、峠を越えた軽井沢を訪れ、高原の気候を楽しんだ。そして、海外生活が長く語学が堪能であったため、英国人たちと話が出来る軽井沢を気に入り、土地を購入したという。

ちなみに、この霧積温泉は1977年に製作された角川映画「人間の証明」で「母さん、僕のあの帽子、どうしたでしょうね」というセリフで有名なところである。今年4月2日にTVでリメイク作品が放送されている。

その後、1893年(明治26年)にはこの八田別荘を建てている。最初に購入した土地は現在よりも広く、西側に広がっていて、軽井沢本通りに面していた。

創建時には電気、水道は引かれておらず、水は敷地内に井戸を掘って、明かりはランプを使い、夜出かけるときには提灯を下げて灯りとしていたとのこと。このランプによる明かりは1914年(大正3年)に配電が開始されるまで続いた。

八田別荘はこのあと、3代にわたり120年以上受け継がれてきたが、2014年(平成26年)度に保存のため、軽井沢町が建物の寄贈を受け、用地を買い上げて、現在は町が保管している。

軽井沢町の公式ホームページにある八田別荘の説明には、上記のほか庭の植栽についても記載があって、モミ、カラマツ、カエデ、モミジには言及しているものの、コクサギの生垣については触れられていない。

軽井沢のこの周辺では、オナガアゲハやカラスアゲハも見かけることがあるので、この八田別荘のコクサギの葉にも産卵に来ているのではと思うのだが、これまでのところまだ産卵しているところを目撃できていないし、葉に食痕は見られず卵を見つけることも出来ていない。

生垣のコクサギの実(2017.3.26 撮影)

八田別荘の「コクサギ」の生垣、新しい葉はまだ見られない(2017.3.16 撮影)

八田氏がコクサギを生垣に採用した理由についてもまだ判らないのだが、オナガアゲハやカラスアゲハが実際産卵に来るものかどうか。もう少し様子を見守っていきたいと思っている。