今年のピョンチャン冬季五輪には、当地軽井沢から男子カーリングに代表チームとして「SC軽井沢クラブ」が出場し、健闘した。軽井沢駅の改札口前にはこのSC軽井沢クラブの出場を祝う横断幕などが飾られているが、町内でも盛り上がりを見せていて応援シールも町民に配られている。また、南軽井沢の風越公園にある軽井沢アイスパークでは競技のある日にはパブリックビューイングも開催されている。

軽井沢駅改札口前の風景(2018.2.18 撮影)

軽井沢町民に配布されたSC軽井沢クラブ応援シール

ジャンプ、ノルディック、ハーフパイプ、スピードスケートでの銀・銅メダル獲得に続き、期待の男子フィギュアスケートでは羽生選手が金メダルをとり、66年ぶりの2連覇達成を喜んでいたら、翌日には選手団長で長野県出身の小平選手が女子スピードスケート500mで初の金メダルを獲得、21日には女子団体追い抜き(パシュート)ではオランダを破り五輪新で金メダルを獲得するなど、後半に入り金メダルラッシュになり、連日目が離せない状況になっている。

そうした中で、我が家では熱心にSC軽井沢クラブが出場している男子カーリングを見て応援をしてきた。長野県はもともと冬季五輪には多くの選手を送り出してきているが、カーリングでは初出場で、日本全体でも男子の出場は開催国出場した1998年の長野五輪以来だという。

カーリングでは、他の団体競技とは異なり、五輪に向けた選抜チームというものを作らない。国内戦で勝ったチームがそのまま代表チームとして出場するルールになっている。

より優れた選手を選び、最高のチームを結成して臨めばいいように思うのだが、カーリングの場合はどうもそうではないらしい。

これまでカーリングでは女子チームの方が話題になることが多く、男子の方はあまり取り上げられることはなく、地味な存在であったように思う。

軽井沢は、長野県内でもカーリングに力を入れている地域で、長野オリンピックの時には、軽井沢でカーリングの試合が行われた。そうした経緯もあって、町内に新たにとても立派な施設、軽井沢アイスパークが2013年に建設された。ここには国内最大級、6シートを備えた通年型カーリングホールがある。2階には、20年前の長野オリンピックの時に軽井沢でカーリング競技が行われた様子や、カーリング関連の展示を行うカーリング・ミュージアムが設けられている。

軽井沢アイスパーク外観(2018.2.18 撮影)

6シートあるカーリングホール(2018.2.18 撮影)

2階にあるカーリング・ミュージアム展示スペース(2018.2.18 撮影)

1998年長野オリンピック時の様子を伝える展示(2018.2.18 撮影)

カーリング用ストーンの変遷を示す展示(2018.2.18 撮影)

カーリング・ストーンの伝統的な製法と運搬用革袋を示す展示(2018.2.18 撮影)

また、カーリング競技のある日にはパブリックビューイングも開催されていて、三々五々観客が集まり、応援をしている。

軽井沢アイスパーク玄関のパブリックビューイングの案内板(2018.2.18 撮影)

2階のパブリックビューイング会場(2018.2.18 撮影)

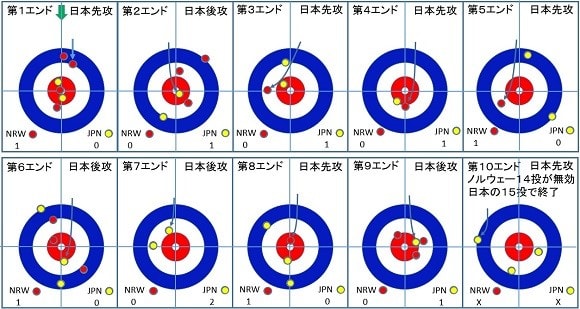

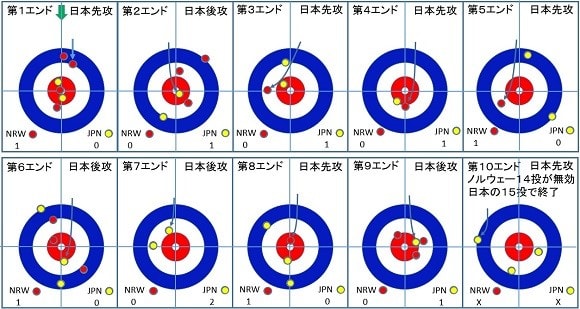

ピョンチャンでの「SC軽井沢クラブ」の戦いぶりを見ると、2月14日の初戦では、元世界王者の格上ノルウェーを撃破した(産経新聞の記事)。私も見ていたが、危なげない戦いぶりで、最終第10エンドで同点に追いつくことを狙ったノルウェーの第7投目がアクシデントだろうか、目標のサークル(ハウス)に届かなかった。次の日本の第8投でノルウェーの敗北が決まり、ノルウェーは最終投球をしないままに勝負が決し、日本が勝利した。

このノルウェー戦での戦いぶりを再現してみた。

初戦のノルウェーとの戦いにおける、各エンドの最終ストーン配置

その後、イギリス、スイスに敗れたが、イタリア、アメリカに勝ち、続いてスウェーデン、カナダに敗れ、デンマークに勝った結果、4勝4敗になった。次の最終戦で勝利すれば決勝トーナメント進出の可能性もあったが、残念なことに韓国に大敗する結果となり、通算4勝5敗で8位となり、4強進出はならなかった。しかし、初出場での4勝5敗は大健闘であったと思う。

ちなみに、女子カーリングの方は5勝4敗で、決勝トーナメント進出を果たし、メダルの期待が膨らんでいる。こちらも大健闘である。

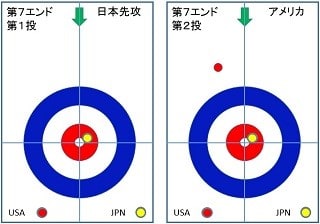

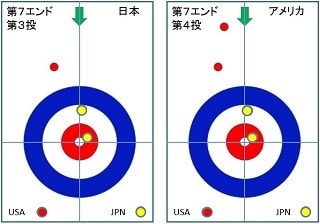

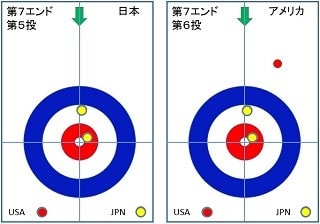

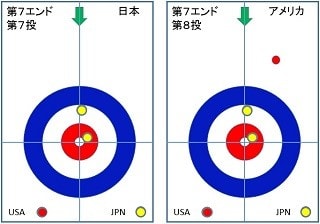

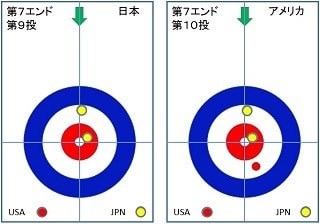

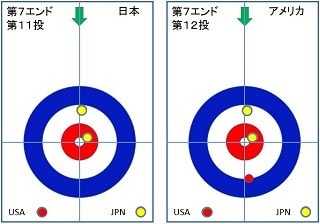

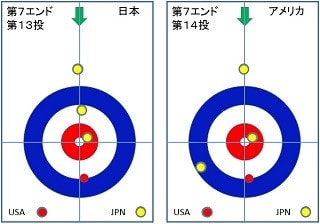

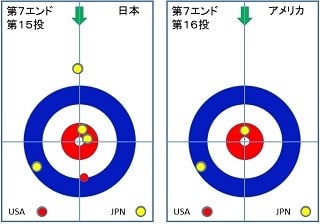

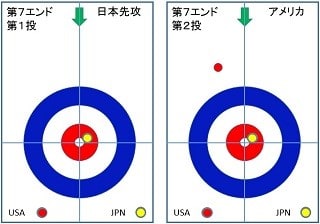

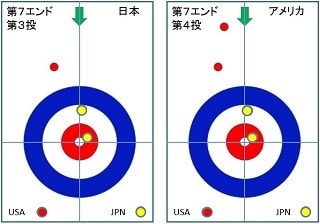

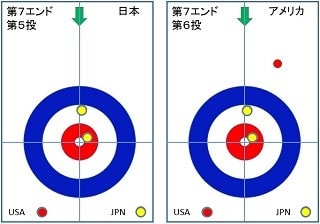

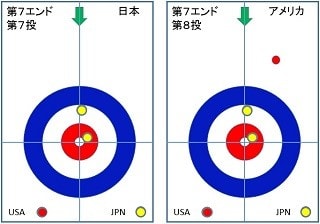

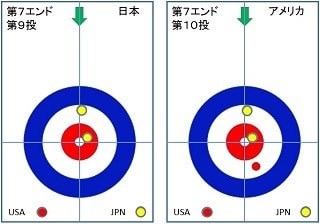

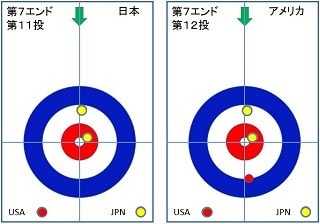

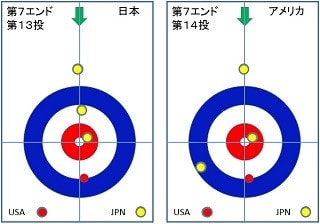

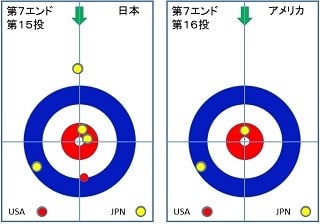

さて、男子の戦いぶりにもどり、快勝となった2月18日のアメリカとの試合を見ると、第7エンドを終了した段階で、日本が8対2と圧倒していたので、アメリカがコンシードというルールに従い、敗北を認め3エンドを残して、日本が勝利している。この時の最終第7エンドの戦いぶりを見ると次のようである。日本は不利な先攻で2点を取り、試合を決定づけた。

アメリカ戦・第7エンドの第1投から最終投球までのストーン配置の様子

このカーリングという競技、これまでにも女子チームの活躍が話題にはなったものの、まだまだルールがよく判らなかったが、今回、SC軽井沢クラブが出場したこともあり、TVで連日観戦するようになり、ようやく得点の計算方法が理解できるようになってきた。

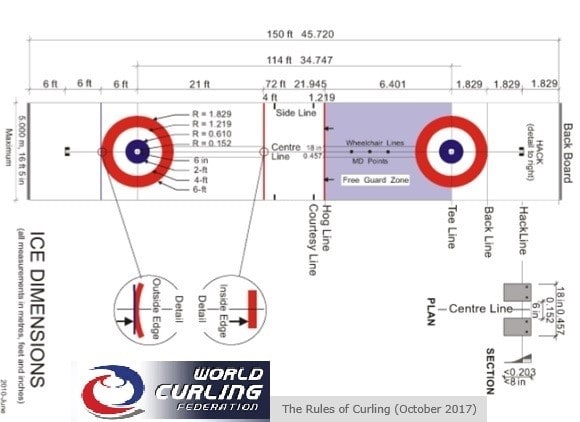

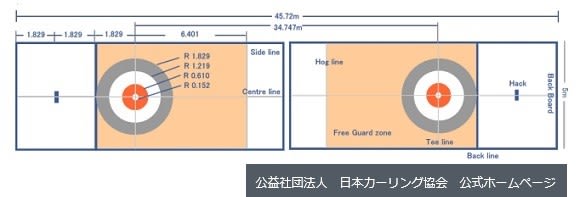

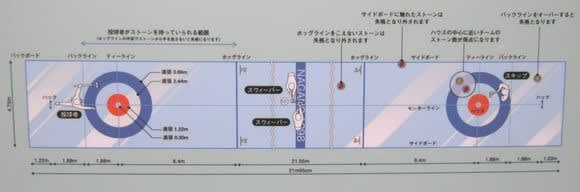

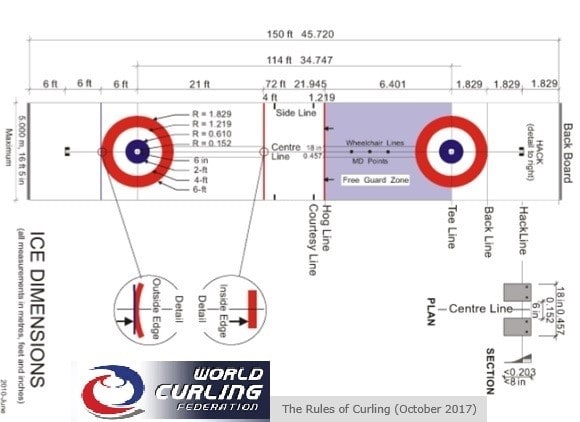

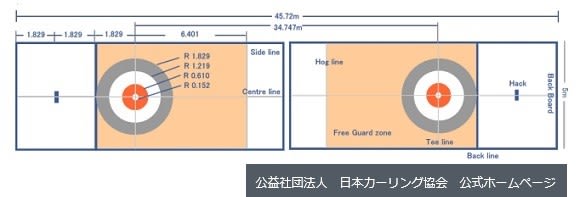

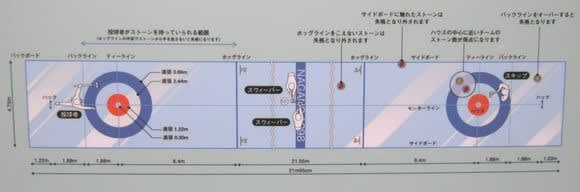

そこで、競技を行う場所やルールの詳細について調べてみたところ、意外にも競技場の構成には、世界カーリング連合、日本カーリング協会、軽井沢アイスパークの展示の間で微妙な表現の違いがあることに気づいた。

下の図で、世界カーリング連合と日本カーリング協会とでは、Free Guard Zone が塗り分けられているが、その領域が異なっている。

また軽井沢アイスパークのミュージアム展示図では、ハックという選手が投球時に足をかける部分の位置からバックボードというシートの端部までの距離が規定の1.829mに対して、1.22mと短くなっている。

世界カーリング連合の規定によるカーリングシート構成図

公益社団法人 日本カーリング協会 公式ホームページ記載のカーリングシート構成図

軽井沢アイスパークのカーリング・ミュージアムの説明パネル記載のカーリングシート構成図(2018.2.18 撮影)

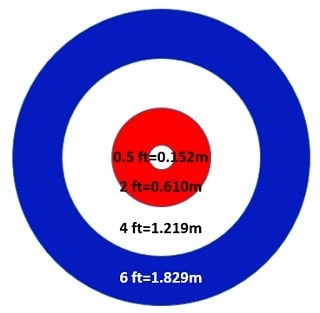

このほか、SC軽井沢クラブの試合のストーン配置図を作成していて、ハウスの中心部にある一番小さい円(ボタンと呼ぶ)の大きさが、TV画面で見ているものは規定の寸法とは異なることに気づいた。

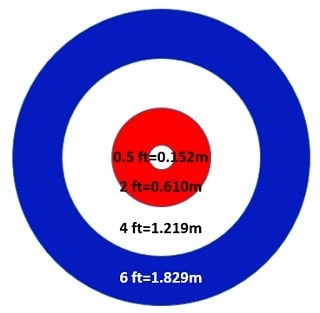

世界カーリング連合と日本カーリング協会の規定では、サークル半径は、外側から6-ft(1.829m)、4-ft(1.219m)、2-ft(0.610m)、6in(0.152m)とされている。

TV画面に映し出されているピョンチャン五輪会場のボタンの大きさは、一回り大きく半径はおよそ8inである。

また、TV観戦後に出かけた軽井沢アイスパークで撮影したハウスの写真から見ると、ここのボタンの大きさは更に大きく、半径は1-ftほどあるように見える。

これはどうしたことか、恐らくは、規定には許容範囲があり、会場ごとに許される範囲が別途定められているものと思われるが、競技内容以外のちょっと面白い発見であった。

国際カーリング連合・日本カーリング協会の規定によるハウスの構成(前記の規定に従い筆者作成)

TV放送で見たピョンチャン五輪会場のハウス構成(2018.2.14 TV画面より)

軽井沢アイスパークのカーリングホールのハウス構成(2018.2.18 撮影)

軽井沢駅改札口前の風景(2018.2.18 撮影)

軽井沢町民に配布されたSC軽井沢クラブ応援シール

ジャンプ、ノルディック、ハーフパイプ、スピードスケートでの銀・銅メダル獲得に続き、期待の男子フィギュアスケートでは羽生選手が金メダルをとり、66年ぶりの2連覇達成を喜んでいたら、翌日には選手団長で長野県出身の小平選手が女子スピードスケート500mで初の金メダルを獲得、21日には女子団体追い抜き(パシュート)ではオランダを破り五輪新で金メダルを獲得するなど、後半に入り金メダルラッシュになり、連日目が離せない状況になっている。

そうした中で、我が家では熱心にSC軽井沢クラブが出場している男子カーリングを見て応援をしてきた。長野県はもともと冬季五輪には多くの選手を送り出してきているが、カーリングでは初出場で、日本全体でも男子の出場は開催国出場した1998年の長野五輪以来だという。

カーリングでは、他の団体競技とは異なり、五輪に向けた選抜チームというものを作らない。国内戦で勝ったチームがそのまま代表チームとして出場するルールになっている。

より優れた選手を選び、最高のチームを結成して臨めばいいように思うのだが、カーリングの場合はどうもそうではないらしい。

これまでカーリングでは女子チームの方が話題になることが多く、男子の方はあまり取り上げられることはなく、地味な存在であったように思う。

軽井沢は、長野県内でもカーリングに力を入れている地域で、長野オリンピックの時には、軽井沢でカーリングの試合が行われた。そうした経緯もあって、町内に新たにとても立派な施設、軽井沢アイスパークが2013年に建設された。ここには国内最大級、6シートを備えた通年型カーリングホールがある。2階には、20年前の長野オリンピックの時に軽井沢でカーリング競技が行われた様子や、カーリング関連の展示を行うカーリング・ミュージアムが設けられている。

軽井沢アイスパーク外観(2018.2.18 撮影)

6シートあるカーリングホール(2018.2.18 撮影)

2階にあるカーリング・ミュージアム展示スペース(2018.2.18 撮影)

1998年長野オリンピック時の様子を伝える展示(2018.2.18 撮影)

カーリング用ストーンの変遷を示す展示(2018.2.18 撮影)

カーリング・ストーンの伝統的な製法と運搬用革袋を示す展示(2018.2.18 撮影)

また、カーリング競技のある日にはパブリックビューイングも開催されていて、三々五々観客が集まり、応援をしている。

軽井沢アイスパーク玄関のパブリックビューイングの案内板(2018.2.18 撮影)

2階のパブリックビューイング会場(2018.2.18 撮影)

ピョンチャンでの「SC軽井沢クラブ」の戦いぶりを見ると、2月14日の初戦では、元世界王者の格上ノルウェーを撃破した(産経新聞の記事)。私も見ていたが、危なげない戦いぶりで、最終第10エンドで同点に追いつくことを狙ったノルウェーの第7投目がアクシデントだろうか、目標のサークル(ハウス)に届かなかった。次の日本の第8投でノルウェーの敗北が決まり、ノルウェーは最終投球をしないままに勝負が決し、日本が勝利した。

このノルウェー戦での戦いぶりを再現してみた。

初戦のノルウェーとの戦いにおける、各エンドの最終ストーン配置

その後、イギリス、スイスに敗れたが、イタリア、アメリカに勝ち、続いてスウェーデン、カナダに敗れ、デンマークに勝った結果、4勝4敗になった。次の最終戦で勝利すれば決勝トーナメント進出の可能性もあったが、残念なことに韓国に大敗する結果となり、通算4勝5敗で8位となり、4強進出はならなかった。しかし、初出場での4勝5敗は大健闘であったと思う。

ちなみに、女子カーリングの方は5勝4敗で、決勝トーナメント進出を果たし、メダルの期待が膨らんでいる。こちらも大健闘である。

さて、男子の戦いぶりにもどり、快勝となった2月18日のアメリカとの試合を見ると、第7エンドを終了した段階で、日本が8対2と圧倒していたので、アメリカがコンシードというルールに従い、敗北を認め3エンドを残して、日本が勝利している。この時の最終第7エンドの戦いぶりを見ると次のようである。日本は不利な先攻で2点を取り、試合を決定づけた。

アメリカ戦・第7エンドの第1投から最終投球までのストーン配置の様子

このカーリングという競技、これまでにも女子チームの活躍が話題にはなったものの、まだまだルールがよく判らなかったが、今回、SC軽井沢クラブが出場したこともあり、TVで連日観戦するようになり、ようやく得点の計算方法が理解できるようになってきた。

そこで、競技を行う場所やルールの詳細について調べてみたところ、意外にも競技場の構成には、世界カーリング連合、日本カーリング協会、軽井沢アイスパークの展示の間で微妙な表現の違いがあることに気づいた。

下の図で、世界カーリング連合と日本カーリング協会とでは、Free Guard Zone が塗り分けられているが、その領域が異なっている。

また軽井沢アイスパークのミュージアム展示図では、ハックという選手が投球時に足をかける部分の位置からバックボードというシートの端部までの距離が規定の1.829mに対して、1.22mと短くなっている。

世界カーリング連合の規定によるカーリングシート構成図

公益社団法人 日本カーリング協会 公式ホームページ記載のカーリングシート構成図

軽井沢アイスパークのカーリング・ミュージアムの説明パネル記載のカーリングシート構成図(2018.2.18 撮影)

このほか、SC軽井沢クラブの試合のストーン配置図を作成していて、ハウスの中心部にある一番小さい円(ボタンと呼ぶ)の大きさが、TV画面で見ているものは規定の寸法とは異なることに気づいた。

世界カーリング連合と日本カーリング協会の規定では、サークル半径は、外側から6-ft(1.829m)、4-ft(1.219m)、2-ft(0.610m)、6in(0.152m)とされている。

TV画面に映し出されているピョンチャン五輪会場のボタンの大きさは、一回り大きく半径はおよそ8inである。

また、TV観戦後に出かけた軽井沢アイスパークで撮影したハウスの写真から見ると、ここのボタンの大きさは更に大きく、半径は1-ftほどあるように見える。

これはどうしたことか、恐らくは、規定には許容範囲があり、会場ごとに許される範囲が別途定められているものと思われるが、競技内容以外のちょっと面白い発見であった。

国際カーリング連合・日本カーリング協会の規定によるハウスの構成(前記の規定に従い筆者作成)

TV放送で見たピョンチャン五輪会場のハウス構成(2018.2.14 TV画面より)

軽井沢アイスパークのカーリングホールのハウス構成(2018.2.18 撮影)