今回は津村信夫。これまで室生犀星(2017.10.13 公開)、堀辰雄(2017.11.10 公開)、立原道造(2018.2.9 公開)、正宗白鳥(2018.6.27 公開)と軽井沢ゆかりの作家をとりあげてきたが、これらの作家の軽井沢での日々をみると、その中に決まってと言っていいくらい登場してきていたのが津村信夫であった。

しかし、軽井沢町で発行している「軽井沢文学散歩」を調べても、津村の名前を見つけることはできない。津村信夫は軽井沢にしばしば来ているが、ここに住むことはなかったし、また、氏の文学碑も軽井沢にはないことがその理由であろう。

津村信夫が最初に軽井沢にきたのは慶応大学在学中のことらしく、室生犀星の「我が愛する詩人の伝記」(1974年⦅昭和49年⦆ 中央公論社発行)には次のように書かれている。

「(兄津村秀夫の紹介で)その弟の津村信夫が登場した軽井沢の家では、まだ白面豊頬の青年で慶応の学帽をかむり、いつも闊達に大声で談笑した青年であった。・・・軽井沢では(津村)秀松博士は三笠ホテルに毎夏滞在され、博士も見えられ私も訪ねたが、温顔謹直な紳士であった。信夫は軽井沢では鶴屋旅館に泊ったが、宿泊料はいつも支払わずに立ち去った。後から秀松博士が来沢された折に、支払う習慣になっていて至極暢びりした風景だった。・・・だんだん親しくなると私は信夫のことをノブスケ君と呼び、ノブスケと呼び放しにした。家の娘や息子もやはりノブスケさんと呼び、ノブヲとは呼ばなかった。彼は(大森の家の)門から這入って来ると、もう笑いを一杯に顔の中にならべて、おっさん、留守か、と子供たちばかり出て迎える様子にそれを察して言った。子供達は今日はだぶちんは出掛けていない、宜いところに来たと言わんばかりであった。・・・」

また、室生犀星の娘朝子の著書「詩人の星 遙か」(1982年⦅昭和57年⦆ 作品社発行)にも次のように紹介されている。

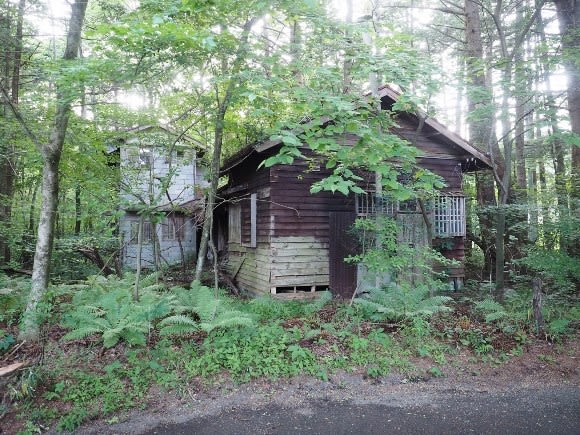

「慶応の制服の金釦を胸に光らせて、体格がよいというより太った津村信夫が、書斎で犀星と話をしていた姿が、私の第一印象として強く残っている。年譜によると大正十五年の夏、父津村秀松氏と一緒にいた信夫は、軽井沢の万平ホテルで犀星と会ったのが最初とあるが、私の記憶は昭和八、九年頃からである。・・・」

この年譜とは「津村信夫全集・第三巻」(1974年⦅昭和49年⦆ 角川書店発行)記載のものと思われるが、その大正十五年・昭和元年の項に、「八月 始めて家族とともに軽井沢のマンペイホテルに避暑生活を送り、生涯の師となった室生犀星を見識る。」とある。

万平ホテル(2016.7.25 撮影)

室生朝子のもう一つの著書「父室生犀星」(1971年⦅昭和46年⦆ 毎日新聞社発行)には、津村信夫が立原道造を伴って、室生犀星の別荘を訪問した際のことが次のように書かれている。

「立原道造は東大の学生であった頃、津村信夫につれられて父のところに来た。背の高い瘠せた道造は、金ぼたんの学生服がよく似合った・・・・」

津村信夫は立原道造より5歳年上であり、1909年(明治42年)1月5日生まれであった。これまでに紹介した、軽井沢ゆかりの明治・大正期に生まれ活躍した文士達と共に、津村信夫の生没年を次の図中赤で示す。

明治・大正期に生まれ活躍した文士と、その中の室生犀星、堀辰雄、立原道造、正宗白鳥と津村信夫(赤で示す)

軽井沢での津村信夫と堀辰雄、立原道造の様子も、前記の書に紹介されている。少し引用すると次のようである。

「彼(立原道造)はいつも軽井沢の私の家に先き廻りして、追分から出て来ると、次の列車で堀さんも今日は出て来るといい、それがその日の一等愉しい事であるらしかった。

列車が付く時間になると、表の通りに出て行ってもうそろそろくる時分だが、お客でもあったのかと独り言を言い、落ち着かずそわそわしていた。そうして堀の姿が丘の上に現れると、嬉しそうに来た、来た、と言って私に知らせる時なぞ、まれに見る子供っぽい友情の細やかさがあった。そして堀と私が話をしていても何も言わずに、邪魔をしないで一人遊びするように、娘なぞと遊んでいた。

そんな日の帰りには堀の買い物を持ってやり、一緒に追分村に夕方には連れ立って帰って行った。絶対に堀を好いていた彼は、堀辰雄のまわりを生涯をこめてうろうろと、うろ付くことに心の張りを感じていたらしかった。そこに津村信夫が東京から来合せたりすると、彼はますます機嫌好くなって、津村を誘って町に出て行って永い間返らなかった。

私もつい気になり堀と一緒に町まで出かけて、テニスコートの周辺や喫茶店やにぎやかな横丁なぞを探して歩くことがあった。探している間は決して見つからないこの二人は、突然、町の下手の方から登って来たりして、にこにこして落ちあい、喫茶店にもはいらずにただぶら付くだけで、暑い日の下を愉しく歩いた。

異様ともいえるこの四人づれは結局、私の家にもどるのがせいぜいだったが、話もせずただむやみに機嫌好くぶらつくことが、心を晴れやかにする重要な要因であった。しかもこの若い三人の友達はさっさと先に死んでしまい、私は一人でこつこつ毎日書き、毎日くたびれて友を思うことも、まれであった。・・・」

「土曜日の午後一時頃、軽井沢への直行が着く時分になると、信夫は革の鞄を提げて現れた。これから戸隠の山に行くとか、ちょっと千ヶ滝まで行くのだとか、また一、二日軽井沢に遊びに来たとか言い、毎週の土曜ごとに例の快活そうに笑い、機嫌よく泊っていった。そして、二三日するとこれから帰京するのだと言い、出先から戻って来ると、また一泊した。この忙しい小旅行の中心地が軽井沢から、やや離れた千ヶ滝附近にあるよりも、もっと遠い距離にあるらしく、しかも千ヶ滝の旅館に直行することもあって、ちょっとわかりかねる地理の不分明があった。或日信夫は茅野粛々の別荘の位置と、草深い構えとを説明してああいう家に住みたいといい、芒とか萩とかが一杯別荘の周囲にあることを美しく話し出した。茅野粛々は慶応の教授で詩人だったから、信夫も在学中からしたしんでいたのである。・・・」

「・・・彼ははじめて繁々と東京と千ヶ滝の間を往復するわけを話し出した。自分としては余りに内気でおとなしい人であることが気に入り、不達の美点につながっているのだと、その話し振りには私にその女の人を一遍見せたい気がたくさんあるだけに、見せるのを惜しむような気もあるらしい。・・・

・・・ある日津村信夫は私の家の上手の小さい丘から、嘗つて立原道造がつれて来て見せた愛人と同じ道を、信夫は一人の少女を伴うてもう門の前からにこにこして、どう思われるかという心づかいを忘れて了い、ただ、事の新鮮無類ないきさつの愉快さで、わざと大きい声で、や、今日は暑くてバスが混んで了ってと言った。背後であんしんした微笑の顔が、ちょっと足を停めてシトヤカに頭を下げて見せた。眼が大きくいっぱいに開かれ、その眼にも微笑があふれていた。『昌子さんです。』と、彼は彼女を紹介した。・・・

・・・かれらが夕方、長野市に向け出かけてゆくので、はじめて昌子という人が長野にいることが判った。千ヶ滝あたりの別荘に滞在していたことも実際だが、長野の町にいるのでは、暑いのに度たび東京から訪ねて行ったことは大変だったであろう。

夕方、かれらは軽井沢の駅で、西と東に別れて列車に乗った。かりそめの宿を求めた私の家は、その後も、しばしばこの二人をかくまった。誰も知らずまた知る必要もない二人は、どんな時でも、音も言葉も、話し声も立てないで四畳半にこもった。立原道造も泊り堀辰雄も泊った離れは、百田宗治、萩原朔太郎も旅行にくると此処で昼寝をして、立って行った。・・・」

軽井沢歴史のみち・犀星の径の案内板(2017.10.8 撮影)

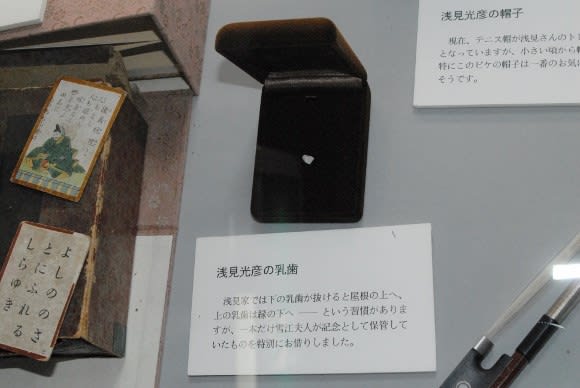

津村信夫ら多くの文士が訪れた室生犀星別荘の離れ(2017.10.8 撮影)

「・・・父を愛し母を愛し姉を愛し兄を愛した彼は、昌子を貰うために飽くまで父と戦い母と戦い兄とも戦い、兄秀夫を先ず味方に惹き入れ、ついに父母の城をおとしいれた。

・・・ある日、父秀松博士は私の家に大きいオーヴァーを着用に及んで、あれには困ったものですが、何とか媒酌の労を取って下さいと言いに見えられ、私はついにこの城を陥しいれた彼のまごころに、ひそかに舌を捲いたくらいである。・・・」(「我が愛する詩人の伝記」より)。

室生犀星の娘朝子の著書にも、昌子とのことが次のように描かれている。

「母の口ぞえも力があったのかもしれないが、なんといってもノブスケの昌子さんに対する情熱が、母君の心を動かしたのだろう。犀星と母が仲人担って結婚は決まった。結婚式の日どりも決まると、昌子さんは一ケ月ほど家に来て、母と一緒に料理を作ったり、買い物に出掛けたりして日を過ごした。・・・

昭和十一年十二月十八日、東京会館で豪華な結婚式が行われたのであった。

ノブスケと昌子さんの新居は、目黒の原町であった。買い物の品々は三日目に配達になるというので、その日の午後、私は昌子さんについて原町の家に行った。『信夫さんが白がいいと言われたから、壁などもすべて真っ白にしたのよ』

洋間が一部屋あって、門も白いペンキで光り、門から玄関までのアーチには、薔薇の蔓が巻いていた。・・・

結婚後五年して長女初枝さんが生れ、ノブスケ夫婦の喜びは深かった。すべてが倖せであったにもかかわらず、その頃奇病といわれたアジソン氏病にとりつかれ、終に昭和十九年六月二十七日に亡くなった。

葬儀は北鎌倉の浄智寺でとり行われた。・・・

初夏の強い陽の光が老木の杉の枝を透かして、照りつけていた。暑い日であった。一粒種の初枝ちゃんはまだ三歳になったばかり、葬式の意味もわからずに、人々の間を歩き廻っていた。犀星の囲りの親しい人がまた一人欠けた。・・・」(「詩人の星 遙か」より)

軽井沢には、津村信夫の詩碑あるいは文学碑はないとはじめに書いたが、それは戸隠にあった。室生朝子の「詩人の星 遙か」に次のように紹介されている。

「ノブスケがはじめて戸隠に行ったのは、昭和八、九年頃で、昌子さんが案内をされたのだそうだ。ノブスケは戸隠を愛し、詩に、作品にたびたび戸隠を書いた。

昭和四十九年六月二十七日、ノブスケの三十回忌に、戸隠に文学碑が建ち、その除幕式が行われた。

私も出席したが、久しぶりに昌子さんや初枝さん、秀夫氏ご夫妻にお会いして、若かったノブスケの思い出話に花が咲いた。ノブスケのふるさとでもない戸隠に、人間ノブスケと作品を愛する人たちの手によって、完成した文学碑は、なかなか意味のあるものであった。

中社の右側の石段を登り五斎神社の横の細い道を入ると、左側の杉の木立の中に、文学碑は立った。横約1.5メートル、高さ約1メートルの自然石に、黒御影石の碑文がはめ込んである。

戸隠姫

山は鋸の歯の形

冬になれば人は往かず

岸の風に屋根と木が鳴る

こうこうと鳴ると云ふ

「そんなにこうこうつて鳴りますか」

私の問ひに

娘は皓い歯を見せた

遠くの薄は夢のやう

「美しい時ばかりはございません」

初冬の山は不開の間

峯吹く風をききながら

不開の間では

坊の娘がお茶をたててゐる

二十を越すと早いものと

娘は年齢を言はなかった

津村信夫

碑の横の石には、

津村信夫を愛する人々の集まり

津村信夫三十回忌に建之

碑面「戸隠の絵本」原稿より

昭和四十九年六月二十七日」(「詩人の星 遙か」より)

この、津村信夫の文学碑を訪ねるべく、1月25日に妻と戸隠にでかけてきた。翌日は大雪との情報もあり、その前にとの判断があった。軽井沢から戸隠までは上信越高速道路を使っても2時間はかかる。午前10時に自宅を出た。

戸隠は豪雪地帯でもあり、目的の文学碑を見ることができるものかどうか判らなかったのであるが、とにかく出かけてみようとの思いであった。

長野市内からは、バードラインが整備され、除雪もきちんとされていたので順調に中社の前に来た。ちょうど昼時でもあったので、妻がまだ学生時代に家族と立ち寄ったことがあるという、蕎麦屋「うずら家」の主の元気な声にも誘われて、中に入った。

バードラインからの戸隠山(2019.1.25 撮影)

そばを食べ終わって、さてこれから文学碑を見に行こうと思っていた時、テーブルの上に置かれた伝票の裏に書かれている文の中の津村信夫という文字に目がとまった。「・・・詩人の津村信夫や作家の開高健氏は厳冬の戸隠で、蕎麦や酒を愉しんだ・・」とある。

蕎麦屋「うずら家」の伝票の裏面の文

そば代金を支払いながら、そのことに触れ、店を出ながら文学碑のある場所を店員に聞いていると、先ほどの元気のいい主が、雪が深いので今は近くには行くことができないと教えてくれた。文学碑の内容を記したものなら、2階にあるので見ていくといいと言っていただいたので、再び店内に戻り2階に上がった。

それは、2階の座敷の上の方に掲げられている1枚板に刻まれたもので、津村信夫の文学碑の内容をそのまま写しとったものであった。

「うずら家」の2階座敷にかけられていた津村信夫の文学碑の内容を写した板額(2019.1.25 撮影)

上記板額の文面(2019.1.25 撮影)

礼を言って店を出て、ここまで来たのだから少し近くまで行ってみようということで、中社に向かった。正面階段脇の案内板には、津村信夫の文学碑の案内も出ていた。ここだけはしっかり除雪されている正面の石段をのぼり、右手の五斎神社の方に向かったが、文学碑の方を示す案内柱は見えるが、それ以上進むことはできなかった。

中社の案内図(2019.1.25 撮影)

津村信夫の文学碑の場所も記されている(2019.1.25 撮影)

中社の大鳥居(2019.1.25 撮影)

正面の石段は除雪されている(2019.1.25 撮影)

津村信夫の文学碑の方向を示す案内柱も雪に半分埋もれている(2019.1.25 撮影)

もと来た道を戻り、先ほどの「うずら家」の前の道路までくると、急斜面の上方の雪の中に、津村信夫の文学碑が見えた。20mほどの距離があるので、刻まれた碑文内容を確認することはできなかったが、持参したカメラを超望遠にして撮影したのが次の写真である。

中社前の蕎麦屋「うずら家」(2019.1.25 撮影)

津村信夫文学碑(2019.1.25 撮影)

同上部分(2019.1.25 撮影)

間近に訪れることはできなかったが、津村信夫の文学碑の場所を確認することができ、また思いがけずその文面を写しとった板額を見ることもできた幸運を喜びながら、雪道を駐車場に向かった。戸隠の人たちが津村信夫に寄せる思いの一端を感じることもできた一日であった。

最後に、津村信夫の略年譜を記して、本稿を終る。

津村信夫、

・1909年(明治42年)1月5日生まれ

神戸市葺合地区に法学博士津村秀松、久子夫妻の一女二男の末子としてうまれる。

・1915年(大正 4年)6歳

葺合区熊内町の雲中尋常高等小学校尋常科に入学。

・1922年(大正11年)13歳

尋常科を卒業し、雲中校の高等科に通学。このころ父が大阪鉄工所の社長に就任し、月の半分を東京で暮らすようになる。

・1924年(大正13年)15歳

高山樗牛や国木田独歩を愛読する。

・1926年(昭和 元年)17歳

家族と共に軽井沢に避暑し、室生犀星を知る。島崎藤村や石川啄木の詩歌に親しみ、自らも詩作を始める。

・1927年(昭和 2年)18歳

県立神戸一中を卒業。信州の松本高等学校の受験に失敗。東京三田の慶應義塾大学経済学部予科に入学。父の寓居東京麹町区に移る。受験勉強も災いし肋膜炎にかかり、東京帝大附属病院に入院、その療養期間中に文学への素養を深めた。

・1928年(昭和 3年)19歳

一家で軽井沢に避暑、室生犀星を兄・姉とともに数回尋ねる。高田町に白鳥省吾を訪問し、省吾の主宰する同人詩誌「地上楽園」に、初めて詩「夜間飛行機」を発表。

・1930年(昭和 5年)21歳

丸山薫と文通を始め、丸山に兄事するようになる。室生犀星に師事し、生涯にわたってその指導と愛顧を受ける。

・1931年(昭和 6年)22歳

父の親友の内池廉吉博士の次女省子を知り、信州・沓掛(中軽井沢)で暑中休暇を共にすごす。室生犀星の紹介で、「今日の詩」に詩「葱」「青年期」を発表。「三田文学」に詩「水蒸気、母」を発表。兄の知り合いの植村敏夫の紹介で、山岸外史や中村地平を知る。山岸の主宰する同人誌「あかでもす」に兄、植村、中村とともに作品を発表。兄、植村、中村と信夫で「四人クラブ」を結成し、同人誌「四人」を5号まで刊行。

・1932年(昭和 7年)23歳

父が健康を理由に大阪鉄工所社長を辞して文筆生活に入り、母が結核のため再び入院する。慶應義塾大学経済学部本科一年に進級。フランス語学習のため、アテネ・フランセの初等科(夜間)に入学。入院中の三好達治を見舞い交友を深める。省子の不意の婚約によりその恋愛に破れる。「四人」四月号に省子との別れを記念した詩「小扇」ほかを発表。「センパン」に「林間地で」ほかを発表。「季刊・文学」に兄と共に、旧作詩8篇と詩「雪の膝」「海の思ひ」を発表。

・1933年(昭和 8年)24歳

丸山薫を訪ねる。「四人」や「あかでもす」の同人による文学研究会「木曜会」に参加。室生犀星を通じて、堀辰雄や坂本越朗を知る。「文藝」に詩「若年」ほか2篇を発表。「帝国大学新聞」に詩「日記」を発表。

・1934年(昭和 9年)25歳

長野で小山昌子と知り合い、交際するようになる。水上滝太郎邸で開かれていた「水曜会」に出席、「三田文学」の執筆者らを知る。丸山薫の推薦で「四季」の同人に加わる。四季を通じて、葛巻義敏、立原道造らを知る。「文藝」に詩「愛する神の歌」「我が家」を発表。太宰治の「青い花」に詩「千曲川」他3篇を発表。

・1935年(昭和10年)26歳

慶應義塾大学を卒業し、東京海上火災に勤務する。四季社から処女詩集「愛する神の歌」を自費出版する、出版記念会が四季関係者によって催される。「四季」に詩「抒情の手」、丸山薫論「郷愁について」を発表。

・1936年(昭和11年)27歳

室生犀星夫妻を晩酌人として昌子と結婚。目黒区に新居を構える。神保光太郎とともに信夫は四季の実務を担当する。「現代日本詩人選集」に「津村信夫詩篇」として詩「ある雲に寄せて」ほか2篇が収録。

・1937年(昭和12年)28歳

辻野久憲、中原中也が結核で死去。「四季」は追悼号を発行。

・1938年(昭和13年)29歳

東京海上火災を辞す。小説を書くことを志し、小説「風雪」「坊の秋」を構想。佐藤春夫の「新日本」に詩「ある遍歴から」を発表。

・1939年(昭和14年)30歳

立原道造死去。「四季」は追悼号を発行。萩原朔太郎の主宰する「パンの会」に助講として出席。十二月二十九日に父が敗血症で急逝。

・1940年(昭和15年)31歳

「文藝世紀」に同人として参加。抒情日誌「戸隠の絵本」を「ぐろりあ・そさえて」から刊行。父の遺著「春秋箚記」「春寒」が刊行され後書を添える。萩原朔太郎編集の「昭和詩鈔」に詩「夕方私は途方に暮れた」ほか4篇が収録される。「現代詩人集・第二巻」に24篇が収録される。

・1941年(昭和16年)32歳

長女初枝誕生。神奈川県大船町に転居する。日産自動車会社内青年学校で教師を務める。丸山薫編集の「四季詩集」が刊行され、詩「詩人の出発」ほか四編が収録。

・1942年(昭和17年)33歳

第二詩集「父のゐる庭」を臼井書房から刊行。健康を害し、アディスン氏病との診断を受ける。

・1943年(昭和18年)34歳

健康不調のため授業を休講とする。築地の大東亜病院(現・聖路加病院)に入院。「文学界」に詩「冬に入りて」を発表。

・1944年(昭和19年)35歳

第三詩集「或る遍歴から」を湯川弘文堂から刊行。6月27日死去、享年35歳。信夫死去の日を刊行日として「四季」廃刊となる。多磨墓地にある家族の墓に葬られる(多磨霊園8区1種2側5番地)。

・1945年(昭和20年)「善光寺平」刊行。

・1948年(昭和23年)兄の編集で、矢代書店から総合詩集「さらば夏の光よ」、小詩集「初冬の山」刊行。

(白凰社「津村信夫」年表、角川書店「津村信夫全集」を参考とした。年齢は現在の数え方による)

しかし、軽井沢町で発行している「軽井沢文学散歩」を調べても、津村の名前を見つけることはできない。津村信夫は軽井沢にしばしば来ているが、ここに住むことはなかったし、また、氏の文学碑も軽井沢にはないことがその理由であろう。

津村信夫が最初に軽井沢にきたのは慶応大学在学中のことらしく、室生犀星の「我が愛する詩人の伝記」(1974年⦅昭和49年⦆ 中央公論社発行)には次のように書かれている。

「(兄津村秀夫の紹介で)その弟の津村信夫が登場した軽井沢の家では、まだ白面豊頬の青年で慶応の学帽をかむり、いつも闊達に大声で談笑した青年であった。・・・軽井沢では(津村)秀松博士は三笠ホテルに毎夏滞在され、博士も見えられ私も訪ねたが、温顔謹直な紳士であった。信夫は軽井沢では鶴屋旅館に泊ったが、宿泊料はいつも支払わずに立ち去った。後から秀松博士が来沢された折に、支払う習慣になっていて至極暢びりした風景だった。・・・だんだん親しくなると私は信夫のことをノブスケ君と呼び、ノブスケと呼び放しにした。家の娘や息子もやはりノブスケさんと呼び、ノブヲとは呼ばなかった。彼は(大森の家の)門から這入って来ると、もう笑いを一杯に顔の中にならべて、おっさん、留守か、と子供たちばかり出て迎える様子にそれを察して言った。子供達は今日はだぶちんは出掛けていない、宜いところに来たと言わんばかりであった。・・・」

また、室生犀星の娘朝子の著書「詩人の星 遙か」(1982年⦅昭和57年⦆ 作品社発行)にも次のように紹介されている。

「慶応の制服の金釦を胸に光らせて、体格がよいというより太った津村信夫が、書斎で犀星と話をしていた姿が、私の第一印象として強く残っている。年譜によると大正十五年の夏、父津村秀松氏と一緒にいた信夫は、軽井沢の万平ホテルで犀星と会ったのが最初とあるが、私の記憶は昭和八、九年頃からである。・・・」

この年譜とは「津村信夫全集・第三巻」(1974年⦅昭和49年⦆ 角川書店発行)記載のものと思われるが、その大正十五年・昭和元年の項に、「八月 始めて家族とともに軽井沢のマンペイホテルに避暑生活を送り、生涯の師となった室生犀星を見識る。」とある。

万平ホテル(2016.7.25 撮影)

室生朝子のもう一つの著書「父室生犀星」(1971年⦅昭和46年⦆ 毎日新聞社発行)には、津村信夫が立原道造を伴って、室生犀星の別荘を訪問した際のことが次のように書かれている。

「立原道造は東大の学生であった頃、津村信夫につれられて父のところに来た。背の高い瘠せた道造は、金ぼたんの学生服がよく似合った・・・・」

津村信夫は立原道造より5歳年上であり、1909年(明治42年)1月5日生まれであった。これまでに紹介した、軽井沢ゆかりの明治・大正期に生まれ活躍した文士達と共に、津村信夫の生没年を次の図中赤で示す。

明治・大正期に生まれ活躍した文士と、その中の室生犀星、堀辰雄、立原道造、正宗白鳥と津村信夫(赤で示す)

軽井沢での津村信夫と堀辰雄、立原道造の様子も、前記の書に紹介されている。少し引用すると次のようである。

「彼(立原道造)はいつも軽井沢の私の家に先き廻りして、追分から出て来ると、次の列車で堀さんも今日は出て来るといい、それがその日の一等愉しい事であるらしかった。

列車が付く時間になると、表の通りに出て行ってもうそろそろくる時分だが、お客でもあったのかと独り言を言い、落ち着かずそわそわしていた。そうして堀の姿が丘の上に現れると、嬉しそうに来た、来た、と言って私に知らせる時なぞ、まれに見る子供っぽい友情の細やかさがあった。そして堀と私が話をしていても何も言わずに、邪魔をしないで一人遊びするように、娘なぞと遊んでいた。

そんな日の帰りには堀の買い物を持ってやり、一緒に追分村に夕方には連れ立って帰って行った。絶対に堀を好いていた彼は、堀辰雄のまわりを生涯をこめてうろうろと、うろ付くことに心の張りを感じていたらしかった。そこに津村信夫が東京から来合せたりすると、彼はますます機嫌好くなって、津村を誘って町に出て行って永い間返らなかった。

私もつい気になり堀と一緒に町まで出かけて、テニスコートの周辺や喫茶店やにぎやかな横丁なぞを探して歩くことがあった。探している間は決して見つからないこの二人は、突然、町の下手の方から登って来たりして、にこにこして落ちあい、喫茶店にもはいらずにただぶら付くだけで、暑い日の下を愉しく歩いた。

異様ともいえるこの四人づれは結局、私の家にもどるのがせいぜいだったが、話もせずただむやみに機嫌好くぶらつくことが、心を晴れやかにする重要な要因であった。しかもこの若い三人の友達はさっさと先に死んでしまい、私は一人でこつこつ毎日書き、毎日くたびれて友を思うことも、まれであった。・・・」

「土曜日の午後一時頃、軽井沢への直行が着く時分になると、信夫は革の鞄を提げて現れた。これから戸隠の山に行くとか、ちょっと千ヶ滝まで行くのだとか、また一、二日軽井沢に遊びに来たとか言い、毎週の土曜ごとに例の快活そうに笑い、機嫌よく泊っていった。そして、二三日するとこれから帰京するのだと言い、出先から戻って来ると、また一泊した。この忙しい小旅行の中心地が軽井沢から、やや離れた千ヶ滝附近にあるよりも、もっと遠い距離にあるらしく、しかも千ヶ滝の旅館に直行することもあって、ちょっとわかりかねる地理の不分明があった。或日信夫は茅野粛々の別荘の位置と、草深い構えとを説明してああいう家に住みたいといい、芒とか萩とかが一杯別荘の周囲にあることを美しく話し出した。茅野粛々は慶応の教授で詩人だったから、信夫も在学中からしたしんでいたのである。・・・」

「・・・彼ははじめて繁々と東京と千ヶ滝の間を往復するわけを話し出した。自分としては余りに内気でおとなしい人であることが気に入り、不達の美点につながっているのだと、その話し振りには私にその女の人を一遍見せたい気がたくさんあるだけに、見せるのを惜しむような気もあるらしい。・・・

・・・ある日津村信夫は私の家の上手の小さい丘から、嘗つて立原道造がつれて来て見せた愛人と同じ道を、信夫は一人の少女を伴うてもう門の前からにこにこして、どう思われるかという心づかいを忘れて了い、ただ、事の新鮮無類ないきさつの愉快さで、わざと大きい声で、や、今日は暑くてバスが混んで了ってと言った。背後であんしんした微笑の顔が、ちょっと足を停めてシトヤカに頭を下げて見せた。眼が大きくいっぱいに開かれ、その眼にも微笑があふれていた。『昌子さんです。』と、彼は彼女を紹介した。・・・

・・・かれらが夕方、長野市に向け出かけてゆくので、はじめて昌子という人が長野にいることが判った。千ヶ滝あたりの別荘に滞在していたことも実際だが、長野の町にいるのでは、暑いのに度たび東京から訪ねて行ったことは大変だったであろう。

夕方、かれらは軽井沢の駅で、西と東に別れて列車に乗った。かりそめの宿を求めた私の家は、その後も、しばしばこの二人をかくまった。誰も知らずまた知る必要もない二人は、どんな時でも、音も言葉も、話し声も立てないで四畳半にこもった。立原道造も泊り堀辰雄も泊った離れは、百田宗治、萩原朔太郎も旅行にくると此処で昼寝をして、立って行った。・・・」

軽井沢歴史のみち・犀星の径の案内板(2017.10.8 撮影)

津村信夫ら多くの文士が訪れた室生犀星別荘の離れ(2017.10.8 撮影)

「・・・父を愛し母を愛し姉を愛し兄を愛した彼は、昌子を貰うために飽くまで父と戦い母と戦い兄とも戦い、兄秀夫を先ず味方に惹き入れ、ついに父母の城をおとしいれた。

・・・ある日、父秀松博士は私の家に大きいオーヴァーを着用に及んで、あれには困ったものですが、何とか媒酌の労を取って下さいと言いに見えられ、私はついにこの城を陥しいれた彼のまごころに、ひそかに舌を捲いたくらいである。・・・」(「我が愛する詩人の伝記」より)。

室生犀星の娘朝子の著書にも、昌子とのことが次のように描かれている。

「母の口ぞえも力があったのかもしれないが、なんといってもノブスケの昌子さんに対する情熱が、母君の心を動かしたのだろう。犀星と母が仲人担って結婚は決まった。結婚式の日どりも決まると、昌子さんは一ケ月ほど家に来て、母と一緒に料理を作ったり、買い物に出掛けたりして日を過ごした。・・・

昭和十一年十二月十八日、東京会館で豪華な結婚式が行われたのであった。

ノブスケと昌子さんの新居は、目黒の原町であった。買い物の品々は三日目に配達になるというので、その日の午後、私は昌子さんについて原町の家に行った。『信夫さんが白がいいと言われたから、壁などもすべて真っ白にしたのよ』

洋間が一部屋あって、門も白いペンキで光り、門から玄関までのアーチには、薔薇の蔓が巻いていた。・・・

結婚後五年して長女初枝さんが生れ、ノブスケ夫婦の喜びは深かった。すべてが倖せであったにもかかわらず、その頃奇病といわれたアジソン氏病にとりつかれ、終に昭和十九年六月二十七日に亡くなった。

葬儀は北鎌倉の浄智寺でとり行われた。・・・

初夏の強い陽の光が老木の杉の枝を透かして、照りつけていた。暑い日であった。一粒種の初枝ちゃんはまだ三歳になったばかり、葬式の意味もわからずに、人々の間を歩き廻っていた。犀星の囲りの親しい人がまた一人欠けた。・・・」(「詩人の星 遙か」より)

軽井沢には、津村信夫の詩碑あるいは文学碑はないとはじめに書いたが、それは戸隠にあった。室生朝子の「詩人の星 遙か」に次のように紹介されている。

「ノブスケがはじめて戸隠に行ったのは、昭和八、九年頃で、昌子さんが案内をされたのだそうだ。ノブスケは戸隠を愛し、詩に、作品にたびたび戸隠を書いた。

昭和四十九年六月二十七日、ノブスケの三十回忌に、戸隠に文学碑が建ち、その除幕式が行われた。

私も出席したが、久しぶりに昌子さんや初枝さん、秀夫氏ご夫妻にお会いして、若かったノブスケの思い出話に花が咲いた。ノブスケのふるさとでもない戸隠に、人間ノブスケと作品を愛する人たちの手によって、完成した文学碑は、なかなか意味のあるものであった。

中社の右側の石段を登り五斎神社の横の細い道を入ると、左側の杉の木立の中に、文学碑は立った。横約1.5メートル、高さ約1メートルの自然石に、黒御影石の碑文がはめ込んである。

戸隠姫

山は鋸の歯の形

冬になれば人は往かず

岸の風に屋根と木が鳴る

こうこうと鳴ると云ふ

「そんなにこうこうつて鳴りますか」

私の問ひに

娘は皓い歯を見せた

遠くの薄は夢のやう

「美しい時ばかりはございません」

初冬の山は不開の間

峯吹く風をききながら

不開の間では

坊の娘がお茶をたててゐる

二十を越すと早いものと

娘は年齢を言はなかった

津村信夫

碑の横の石には、

津村信夫を愛する人々の集まり

津村信夫三十回忌に建之

碑面「戸隠の絵本」原稿より

昭和四十九年六月二十七日」(「詩人の星 遙か」より)

この、津村信夫の文学碑を訪ねるべく、1月25日に妻と戸隠にでかけてきた。翌日は大雪との情報もあり、その前にとの判断があった。軽井沢から戸隠までは上信越高速道路を使っても2時間はかかる。午前10時に自宅を出た。

戸隠は豪雪地帯でもあり、目的の文学碑を見ることができるものかどうか判らなかったのであるが、とにかく出かけてみようとの思いであった。

長野市内からは、バードラインが整備され、除雪もきちんとされていたので順調に中社の前に来た。ちょうど昼時でもあったので、妻がまだ学生時代に家族と立ち寄ったことがあるという、蕎麦屋「うずら家」の主の元気な声にも誘われて、中に入った。

バードラインからの戸隠山(2019.1.25 撮影)

そばを食べ終わって、さてこれから文学碑を見に行こうと思っていた時、テーブルの上に置かれた伝票の裏に書かれている文の中の津村信夫という文字に目がとまった。「・・・詩人の津村信夫や作家の開高健氏は厳冬の戸隠で、蕎麦や酒を愉しんだ・・」とある。

蕎麦屋「うずら家」の伝票の裏面の文

そば代金を支払いながら、そのことに触れ、店を出ながら文学碑のある場所を店員に聞いていると、先ほどの元気のいい主が、雪が深いので今は近くには行くことができないと教えてくれた。文学碑の内容を記したものなら、2階にあるので見ていくといいと言っていただいたので、再び店内に戻り2階に上がった。

それは、2階の座敷の上の方に掲げられている1枚板に刻まれたもので、津村信夫の文学碑の内容をそのまま写しとったものであった。

「うずら家」の2階座敷にかけられていた津村信夫の文学碑の内容を写した板額(2019.1.25 撮影)

上記板額の文面(2019.1.25 撮影)

礼を言って店を出て、ここまで来たのだから少し近くまで行ってみようということで、中社に向かった。正面階段脇の案内板には、津村信夫の文学碑の案内も出ていた。ここだけはしっかり除雪されている正面の石段をのぼり、右手の五斎神社の方に向かったが、文学碑の方を示す案内柱は見えるが、それ以上進むことはできなかった。

中社の案内図(2019.1.25 撮影)

津村信夫の文学碑の場所も記されている(2019.1.25 撮影)

中社の大鳥居(2019.1.25 撮影)

正面の石段は除雪されている(2019.1.25 撮影)

津村信夫の文学碑の方向を示す案内柱も雪に半分埋もれている(2019.1.25 撮影)

もと来た道を戻り、先ほどの「うずら家」の前の道路までくると、急斜面の上方の雪の中に、津村信夫の文学碑が見えた。20mほどの距離があるので、刻まれた碑文内容を確認することはできなかったが、持参したカメラを超望遠にして撮影したのが次の写真である。

中社前の蕎麦屋「うずら家」(2019.1.25 撮影)

津村信夫文学碑(2019.1.25 撮影)

同上部分(2019.1.25 撮影)

間近に訪れることはできなかったが、津村信夫の文学碑の場所を確認することができ、また思いがけずその文面を写しとった板額を見ることもできた幸運を喜びながら、雪道を駐車場に向かった。戸隠の人たちが津村信夫に寄せる思いの一端を感じることもできた一日であった。

最後に、津村信夫の略年譜を記して、本稿を終る。

津村信夫、

・1909年(明治42年)1月5日生まれ

神戸市葺合地区に法学博士津村秀松、久子夫妻の一女二男の末子としてうまれる。

・1915年(大正 4年)6歳

葺合区熊内町の雲中尋常高等小学校尋常科に入学。

・1922年(大正11年)13歳

尋常科を卒業し、雲中校の高等科に通学。このころ父が大阪鉄工所の社長に就任し、月の半分を東京で暮らすようになる。

・1924年(大正13年)15歳

高山樗牛や国木田独歩を愛読する。

・1926年(昭和 元年)17歳

家族と共に軽井沢に避暑し、室生犀星を知る。島崎藤村や石川啄木の詩歌に親しみ、自らも詩作を始める。

・1927年(昭和 2年)18歳

県立神戸一中を卒業。信州の松本高等学校の受験に失敗。東京三田の慶應義塾大学経済学部予科に入学。父の寓居東京麹町区に移る。受験勉強も災いし肋膜炎にかかり、東京帝大附属病院に入院、その療養期間中に文学への素養を深めた。

・1928年(昭和 3年)19歳

一家で軽井沢に避暑、室生犀星を兄・姉とともに数回尋ねる。高田町に白鳥省吾を訪問し、省吾の主宰する同人詩誌「地上楽園」に、初めて詩「夜間飛行機」を発表。

・1930年(昭和 5年)21歳

丸山薫と文通を始め、丸山に兄事するようになる。室生犀星に師事し、生涯にわたってその指導と愛顧を受ける。

・1931年(昭和 6年)22歳

父の親友の内池廉吉博士の次女省子を知り、信州・沓掛(中軽井沢)で暑中休暇を共にすごす。室生犀星の紹介で、「今日の詩」に詩「葱」「青年期」を発表。「三田文学」に詩「水蒸気、母」を発表。兄の知り合いの植村敏夫の紹介で、山岸外史や中村地平を知る。山岸の主宰する同人誌「あかでもす」に兄、植村、中村とともに作品を発表。兄、植村、中村と信夫で「四人クラブ」を結成し、同人誌「四人」を5号まで刊行。

・1932年(昭和 7年)23歳

父が健康を理由に大阪鉄工所社長を辞して文筆生活に入り、母が結核のため再び入院する。慶應義塾大学経済学部本科一年に進級。フランス語学習のため、アテネ・フランセの初等科(夜間)に入学。入院中の三好達治を見舞い交友を深める。省子の不意の婚約によりその恋愛に破れる。「四人」四月号に省子との別れを記念した詩「小扇」ほかを発表。「センパン」に「林間地で」ほかを発表。「季刊・文学」に兄と共に、旧作詩8篇と詩「雪の膝」「海の思ひ」を発表。

・1933年(昭和 8年)24歳

丸山薫を訪ねる。「四人」や「あかでもす」の同人による文学研究会「木曜会」に参加。室生犀星を通じて、堀辰雄や坂本越朗を知る。「文藝」に詩「若年」ほか2篇を発表。「帝国大学新聞」に詩「日記」を発表。

・1934年(昭和 9年)25歳

長野で小山昌子と知り合い、交際するようになる。水上滝太郎邸で開かれていた「水曜会」に出席、「三田文学」の執筆者らを知る。丸山薫の推薦で「四季」の同人に加わる。四季を通じて、葛巻義敏、立原道造らを知る。「文藝」に詩「愛する神の歌」「我が家」を発表。太宰治の「青い花」に詩「千曲川」他3篇を発表。

・1935年(昭和10年)26歳

慶應義塾大学を卒業し、東京海上火災に勤務する。四季社から処女詩集「愛する神の歌」を自費出版する、出版記念会が四季関係者によって催される。「四季」に詩「抒情の手」、丸山薫論「郷愁について」を発表。

・1936年(昭和11年)27歳

室生犀星夫妻を晩酌人として昌子と結婚。目黒区に新居を構える。神保光太郎とともに信夫は四季の実務を担当する。「現代日本詩人選集」に「津村信夫詩篇」として詩「ある雲に寄せて」ほか2篇が収録。

・1937年(昭和12年)28歳

辻野久憲、中原中也が結核で死去。「四季」は追悼号を発行。

・1938年(昭和13年)29歳

東京海上火災を辞す。小説を書くことを志し、小説「風雪」「坊の秋」を構想。佐藤春夫の「新日本」に詩「ある遍歴から」を発表。

・1939年(昭和14年)30歳

立原道造死去。「四季」は追悼号を発行。萩原朔太郎の主宰する「パンの会」に助講として出席。十二月二十九日に父が敗血症で急逝。

・1940年(昭和15年)31歳

「文藝世紀」に同人として参加。抒情日誌「戸隠の絵本」を「ぐろりあ・そさえて」から刊行。父の遺著「春秋箚記」「春寒」が刊行され後書を添える。萩原朔太郎編集の「昭和詩鈔」に詩「夕方私は途方に暮れた」ほか4篇が収録される。「現代詩人集・第二巻」に24篇が収録される。

・1941年(昭和16年)32歳

長女初枝誕生。神奈川県大船町に転居する。日産自動車会社内青年学校で教師を務める。丸山薫編集の「四季詩集」が刊行され、詩「詩人の出発」ほか四編が収録。

・1942年(昭和17年)33歳

第二詩集「父のゐる庭」を臼井書房から刊行。健康を害し、アディスン氏病との診断を受ける。

・1943年(昭和18年)34歳

健康不調のため授業を休講とする。築地の大東亜病院(現・聖路加病院)に入院。「文学界」に詩「冬に入りて」を発表。

・1944年(昭和19年)35歳

第三詩集「或る遍歴から」を湯川弘文堂から刊行。6月27日死去、享年35歳。信夫死去の日を刊行日として「四季」廃刊となる。多磨墓地にある家族の墓に葬られる(多磨霊園8区1種2側5番地)。

・1945年(昭和20年)「善光寺平」刊行。

・1948年(昭和23年)兄の編集で、矢代書店から総合詩集「さらば夏の光よ」、小詩集「初冬の山」刊行。

(白凰社「津村信夫」年表、角川書店「津村信夫全集」を参考とした。年齢は現在の数え方による)